SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的探析胆管下端梗阻性黄疸患者接受西门子128层螺旋CT手段检测的临床诊断引导价值。方法分析对象选取自本院放射科2017年4月至2019年4月收治胆管下端梗阻性疾病患者,在其中随机抽取154例,根据其病情的良恶性进行分组,其中良性组患者82例,恶性组患者72例,所有患者均接受西门子128层螺旋CT检查诊断,将所得临床图像数据传输到后期工作站进行重建,对其相关数据以回顾性方式分析后归纳该诊断检查的临床价值。结果所有患者均顺利完成检查并得到清晰的图像显示,在胆总管扩张的程度还有梗阻端变化方面,两组患者数据差异存在统计学意义(P<0.05);两组患者在梗阻位置是否存在肿块或者是与肝门长度的距离在比较后提示存在统计学意义(P<0.05);在恶性病变患者中,胆管下段癌、胰头癌两者提示存在显著差异性(P<0.05)。结论对胆管下端梗阻性黄疸性质疾病应用128层螺旋CT检查能够在短时间内得出大范围的影像图,帮助医生全面、清晰地认识胆管下端梗阻性黄疸情况,对病情良恶性确认以及后续治疗方案制定提供准确有效的参考数据,值得重视并推广。

关键词:西门子128层螺旋CT;胆管下端梗阻性黄疸;诊断;临床价值

本文引用格式:田种红.西门子128层螺旋CT在胆管下端梗阻性黄疸诊断中应用的研究[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(103):218,220.

0引言

本院近年来在影像学检查当中不断寻求更加有效、安全的检查手段,在经过多次的筛查选择之后确认多层螺旋CT对于胆管下端梗阻性黄疸疾病无论是安全性或者准确性均有令人满意的优势[1],现将本院近年来应用西门子128层螺旋CT手段检查的胆管下端梗阻性黄疸性疾病患者相关临床数据整理后归纳如下。

1资料与方法

1.1一般资料

分析对象选取自本院放射科2017年4月至2019年4月收治胆管下端梗阻性疾病患者,在其中随机抽取154例。患者中男性78例,女性76例;年龄在34~72岁,平均(61.13±4.51)岁。根据其病情的良恶性进行分组,其中良性组82例(胆管结石有56例,胆管炎有26例),恶性组患者72例(胰头癌有50例,胆管下段癌有22例),所纳入研究患者中18例有胆道病史。

1.2检查方法

本次研究对胆管下端梗阻性黄疸疾病患者扫描所用仪器均为德国西门子128层螺旋CT扫描仪。告知患者在接受检查之前的6~8 h禁饮禁食,在进行扫描之前的10~20 min则服下量为800 mL的清水,分为两次饮完,每次口服清水量400 mL,两次服用时间间隔为15 min,将其作为阴性胃肠道的对比剂。患者在受检时保持平卧姿势,指导其掌握平稳胸式呼吸,在呼气末期使用腹带辅助约束,最大程度地降低运动伪影对检验准确度造成的影响。所有患者均需要先接受平扫,然后再接受增强扫描。扫描相关参数设置如下:管电压为120 kV、管电流为300 mAs,层厚设置为5 mm。增强扫描时,动脉期为25 s,门脉期为60 s。经患者肘浅静脉应用高压注射器将对比剂碘佛醇(30 mgI/mL),注射剂量在60~70 mL,注射流率为每秒5 mL。扫描的时候选择连续同层动态方式,从膈顶开始,到肾静脉水平结束。平扫、增强扫描均需要完成薄层的重建,重建层厚为1 mm,重建的间隔则为0.5 mm,将所得原始图像数据传到工作站进行后期处理,由本科室工作时间在5年以上的诊断医生阅片后综合分析。

1.3观察指标

主要包括胆总管梗阻的扩张程度、胆总管梗阻扩张变化、是否存在肿块、肿块的强化程度、梗阻和肝门两者之间距离长度等[2]。

以胆总管扩张的横径数据来判断其程度,其中范围在9~12 mm的为轻度,范围在12~16 mm的为中度,超过16 mm的为重度[3]。

1.4统计学方法

对于实验所需要应用统计学分析处理的数据输入专业软件SPSS 20.0进行处理,所得数据应用t以及卡方检验,并通过(±s)与(%)做描述,如提示P<0.05表示数据间差异存在意义。

2结果

2.1梗阻病变胆管扩张程度、变化情况

在良性梗阻病变82例患者群体当中,其中扩张程度在轻度与中度之间的患者占据比例居多,在其中有85.4%的患者其扩张胆管程度正在逐渐缩小,而有14.6%的患者则存在扩张胆管骤然中断的情况。72例恶性梗阻病变患者中扩张程度为中度以及重度的患者所占比例偏高,仅有约为22.2%比例患者发生梗阻性病变胆管扩张出现逐渐变细的情况,有77.8%比例患者出现了扩张胆管骤然性中断的情况,详情见表1。

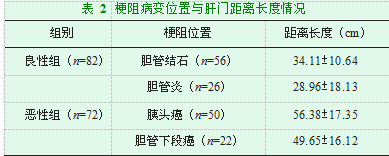

2.2梗阻病变位置与肝门距离长度情况

良性病变与恶性病变两组患者在梗阻位置和肝门部的距离长度数据比较方面存在显著差异(P<0.05);恶性病变患者群体中胆管下段癌、胰头癌两者之间的差异有统计学意义(P<0.05),详情见表2。

2.3影像学表现

胰胆管良性病变:胆管结石患者胆总管胰上段包括胰腺段以及末端位置可发现有管腔结节样钙化样密度阴影,肝内可发现有明显胆管扩张。胆管炎患者大部分仅表现为单纯性扩张变化,管壁合并存在均匀增厚,在胆总管末端有变窄变细的趋势。

胰胆管恶性病变:胆管下段癌患者根据肿瘤的形态可分为结节型、乳头状型以及浸润型,以胆管壁为渠道向上或者向下浸润并直接扩散,中下段癌所占比例相对较高。胆管下段癌患者大部分属于浸润型,以管腔结节样软组织密度阴影为典型表现,增强扫描后提示存在延迟强化的情况,肝内胆管明显扩张。胰头癌患者扫描所得图像提示胰腺的形态并不完整,胰头局部可发现存在团块样软组织的密度阴影,增强扫描后提示强化程度相对于正常的胰腺实质偏低,在胰腺体尾部可发现胆总管、胰管扩张。

3讨论

梗阻性黄疸在临床并不少见,属于因为多种疾病共同作用之下而引发的系列临床征象,出现的原因多数是因为肝脏的小胆管、毛细胆管、胆总管、肝胆管等出现机械性阻塞而导致[4],病因有多种,临床表现也缺乏足够的典型性,因此对此类患者在临床治疗过程中准确的定位病因、做好定性诊断,是对此类患者治疗干预的关键内容,当前对胆道梗阻在诊断方面的“金标准”依然是ERCP(内镜逆行胰胆管造影)、PTC(经皮肝穿刺胆管造影)手段[5],但上述措施均存在一定的侵袭性,患者难以耐受检查过程的不适,且可能出现感染或者其他并发症,难以在临床推广。

在本次研究当中接受西门子128层螺旋CT扫描下胆管下端梗阻性疾病患者无论是良性或者是恶性均有典型的影像学表现,通过梗阻的扩张和中断能够清楚地掌握胆管梗阻端的变化,结合胆管周围肿块的情况来判断其病变属性,恶性病变在胆管扩张以及中断方面要显著大于良性病变患者,通过综合考虑到相关情况,提示胆管突然性狭窄的大多数为恶性病变,具有鉴别指导的作用[6-7]。

综上所述,对胆管下端梗阻性黄疸性质疾病应用128层螺旋CT检查能够在短时间内得出大范围的影像图,帮助医生全面、清晰地认识胆管下端梗阻性黄疸情况,对病情良恶性确认以及后续治疗方案制定提供准确有效的参考数据,值得重视并推广。

参考文献

[1]孙瑞辉.128层螺旋CT重组技术在胆管梗阻中的诊断价值分析[J].河南医学研究,2017,26(16):2967-2968.

[2]陈敏,汤彩敬,许杰雄.64排128层螺旋CT冠脉成像技术与冠状动脉造影在冠心病患者中冠状动脉狭窄病变在影像诊断中的应用[J].中国医药科学,2017,7(21):161-163.

[3]舒大翔,万能.多层螺旋CT与磁共振胰胆管水成像(MRCP)技术在胆道梗阻性疾病中的临床应用价值分析[J].影像研究与医学应用,2017,1(8):68-70.

[4]杜捷.多层螺旋CT增强扫描对阻塞性黄疸的诊断价值[J].中国医药指南,2017,15(28):74-75.

[5]陈冰.16层螺旋CT多平面和曲面重建在肝外胆管癌诊断中的临床应用[J].河南医学研究,2017,26(7):1249-1251.

[6]郭俊.64排螺旋CT对胰头、壶腹区梗阻性黄疸的诊断价值[J].医疗装备,2018,32(2):33-34.

[7]贡桔,夏宁,陈志瑾,等.胆道内照射支架应用于肝门部胆管癌致恶性梗阻性黄疸的初步临床研究[J].中国介入影像与治疗学,2017,14(9):521-524.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/26540.html