SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的加强对脊柱孤立性浆细胞瘤发病特征、临床检查的认识,提高临床诊断准确率,探究其治疗策略。方法对甘肃中医院脊柱骨一科自2015年10月至2017年6月收治的5例脊柱孤立性浆细胞瘤的诊治经过进行回顾性分析。结果5例患者有4例诊断明确、1例误诊,经手术成功治疗后再放疗,症状有不同程度的缓解,术后均获得有效随访。目前5例均存活,有1例病情发展为骨髓瘤,其余4例恢复良好,肿瘤未复发。结论掌握脊柱孤立性浆细胞瘤临床特点和诊断检查,减少误诊和漏诊,及时采取合理规范、有效的诊疗。

关键词:脊柱孤立性浆细胞瘤;诊断;影像检查;治疗

本文引用格式:兰晓飞,樊成虎.5例脊柱孤立性浆细胞瘤的诊疗体会[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(99):201-202,206.

0引言

孤立性浆细胞瘤是属于恶性肿瘤中少见的一种,因单克隆浆细胞异常增生为特征。临床中把髓外浆细胞瘤、孤立性骨浆细胞瘤统称为孤立浆细胞瘤,其发病率较低,后期极易病变发展为骨髓瘤。好发于50岁左右的男性患者;肿瘤病灶可出现在全身任何部位,多侵犯人体中轴骨,尤其易破坏脊柱;诊断较为复杂,需要结合临床特征、影像及病理来诊断,给临床诊断和治疗增加了难度。孤立性浆细胞瘤早期症状表现不明显,临床检查缺乏特异性,因此易被误诊、漏诊,这也是其诊断率很低的主要原因[1]。本研究对我院脊柱骨一科2015年10月至2017年6月收治的5例患者的诊疗经过进行回顾性分析。现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

研究对象选择2015年10月至2017年6月我院收治的5例脊柱孤立性浆细胞瘤患者,其中男4例,女1例;年龄42~58岁,平均年龄(50±2.5)岁;病程6~18个月,平均(12±3.2)个月;依据脊柱孤立性浆细胞瘤的诊断标准,入院完善影像、实验室及病理检查,脊柱病变均为单发破坏,其发生部位为胸椎4例,腰椎1例。5例患者临床均有病灶附近疼痛,其中4例伴有脊髓或神经根功能损害,表现为患肢无力、疼痛,运动及感觉功能减退。按Frankel分级C级1例,D级3例。按脊柱肿瘤Tomita分型:I型1例,III型1例,Ⅳ型2例,Ⅴ型1例。

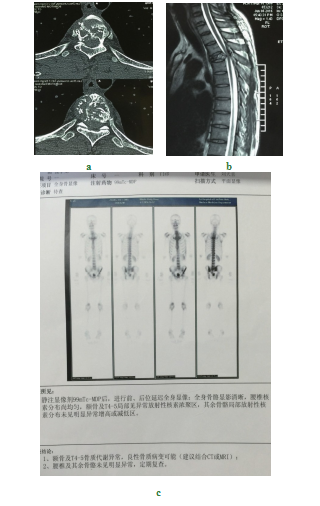

1.2辅助检查

经X线检查发现病变椎体均有不同程度的膨胀、溶骨性破坏并且都是单一椎体病变,其中有3例患者椎体病理性压缩骨折;CT、MRI检查椎体虫蚀样溶骨破坏更为清楚,椎体边界清楚,未见椎间盘破坏,瘤体内可发现残存的骨小梁,骨皮质变薄或消失。其中2例患者双侧椎弓根破坏后造成脊柱不稳,2例肿瘤破坏椎管,共有3例硬膜囊受压变形;有3例椎旁软组织有肿块,质地较硬。所有患者均行ECT检查示2例病变部位呈核素浓聚较高,2例显影剂浓淡不均分布,1例病灶部位显影剂稀疏缺损,5例除脊柱外未发现其他病灶。术前均行血常规、肝功、肾功及尿常规等常规检查,红细胞计数、离子均未见明显异常,血清免疫球蛋白Ig A、Ig G及Ig M均正常,尿检蛋白呈阴性。有1例肾功能受损;2例血沉加快,其中1例查结核抗体阳性;1例β2微球蛋白升高。5例患者均在C型臂透视下行病灶穿刺活检检查,其中4例诊断为浆细胞瘤,且穿刺涂片浆细胞比例<5%;1例穿刺活检未见明显异常,查结核抗体阳性、血沉较高,后误诊为结核,但术中清除病灶取病理检查均诊断为浆细胞瘤。

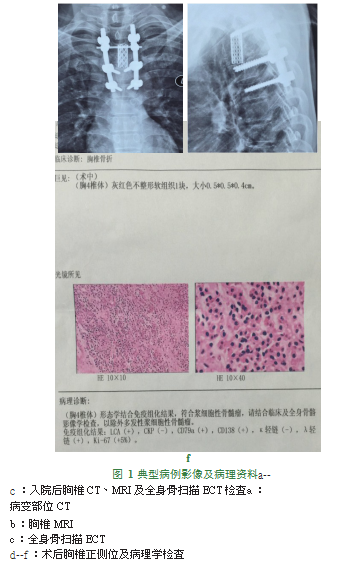

1.3治疗方法

4例被确诊为脊柱孤立性浆细胞瘤患者和1例疑似被误诊为脊柱结核的患者(误诊为结核患者服抗结核药物4周后未见任何缓解),均行手术治疗。在静吸复合全麻下行手术治疗,其中2例行经胸腹前后路联合入路病灶清除,椎管减压、异体骨钛网钢板融合内固定术;2例行经胸椎后路截骨病灶清除钛网钉棒系统内固定术;1例行腰椎后路病灶清除植骨钉棒系统内固定术。肿瘤患者术中出血量一般较多,术前应做好充足备血,该5例患者术中出血量均在1000-1500mL之间,术中及术后给予相应输血以补充血容量;手术过程中需彻底清除病灶部位后,大量抗生素冲洗,对神经损伤的患者减压须谨慎。术中取病灶部位肿瘤组织送病理检查。

术后常规给予抗生素5天,预防感染,给予消肿保护脊髓神经药物静滴;留置负压引流2天,无明显血性液体后拔除。术后一周复查X线片查看内固定物位置;定期伤口清洁换药,术后10-14天拆线。术后半月转肿瘤科进行局部放射治疗,放疗的方案根据患者自身情况及肿瘤病灶范围决定,目前没有统一的标准,一般病灶直径小于2cm者、病灶直径大于5cm者,照射剂量分别给予40Gy分(分20次给予)、50Gy(分25次给予)。同时给予唑来膦酸等抑制骨质溶解,以辅助放疗。

2结果

5例患者均术程顺利,肿瘤病灶清除彻底,内固定物位置良好。术中病灶部位胶冻样组织病理检查均证实有浆细胞瘤。术后门诊或电话随访5-21个月,5例均存活,其中1例术后未坚持长期进行放疗,术后10个月复查时发现已进展为多发性骨髓瘤,目前仍存活。5例手术联合放疗后腰背部疼痛均不同程度缓解,活动较前明显好转。3例神经功能损伤患者,下肢功能活动及感觉均有不同程度的恢复。患者内固定物位置良好,坚固了脊柱稳定,无内固定物松动或断裂,异体骨植骨后融合良好。所有患者手术及放疗耐受性较好,后期未出现严重并发症,短期内病灶部位无复发。

3讨论

3.1脊柱孤立性浆细胞瘤临床特征及诊断

脊柱孤立性浆细胞瘤以往在临床中较为少见,这几年随着诊断水平和疾病认识的提高,其逐渐增多。单克隆浆细胞异常增生后侵犯脊柱,常会引起单一椎体病变,造成椎体及附件的破坏,多伴有不同程度骨质疏松、椎旁软组织肿块,刺激硬脊膜或神经根出现神经症状[2]。好发于骨髓造血丰富的骨组织,胸椎病变最为常见。脊柱孤立性浆细胞瘤虽为恶性肿瘤,但生长较缓慢,患者病情常呈隐匿性发展,男性患者多于女性,好发年龄在50岁左右。早期骨质破坏主要表现为病变周围的疼痛,后期可出现病理性骨折、脊柱不稳等并发症,长期发展为多发性骨髓瘤,对脊柱脊髓造成严重损害。本研究的5例患者均与这些特征有一定的符合性。目前国内外诊断标准基本一样[3],既要证实病变部位有分化浆细胞瘤存在,又要排除同一系统内的其它疾病。如:(1)活检明确有浆细胞瘤;(2)影像资料发现单一区域溶骨性破坏;(3)骨髓穿刺阴性,浆细胞<5%;(4)病变未引起贫血、高血钙或肾损害的表现;(5)血清、尿液中无或低浓度的单克隆免疫球蛋白;(6)相关检查未发现其它病灶。总之脊柱孤立性浆细胞瘤的诊断较为复杂,需要结合实验室、影像学及病理检查才能准确诊断,早期准确的诊断,有利于临床及时制定安全有效的治疗方法。

3.2临床辅助检查

影像学检查:5例患者X线检查局部单发病变,表现为不同程度膨胀性、多孔状的溶骨性破坏,病变边界较清楚,骨质未见硬化边。CT和MRI能更明确的分析病变形态和病灶范围,二者的侧重点不一样。CT有较高的分辨力,病灶部位更加清晰,对椎管内的破坏和占位更加明确。可清晰地显示浆细胞瘤对椎体内部的改变,和椎体及附近组织虫蚀样、筛孔样破坏,周围软组织肿块。临床中个别患者因肿瘤的生长,瘤内残存的骨小梁和厚度不均的骨皮质组成具有特异性的“微脑”结构,这种生物学结构被视为脊柱单发浆细胞瘤特有的慢性、低侵袭性特征[4]。该研究5例患者均未发现这种特征表现。MRI对软组织有极高的分辨,对脊柱孤立性浆细胞瘤有一定的诊断价值,往往表现病变部位与正常组织信号不均,T1加权像表现为等信号或稍有增高,T2加权像表现为高信号。可形象表达椎体、椎管的受侵程度,以及脊髓的受压程度、有无脊髓水肿征象。有研究[5]报道,浆细胞瘤可以累及椎间盘和相邻椎体,但发生率很低。病理检查:在X线透视或CT引导下穿刺活检和术后病灶病理检查对脊柱孤立性浆细胞瘤最有诊断价值[6]。实验室检查也有很重要的诊断意义,包括血常规中对红细胞的计数,生化全项中电解质、离子及相关免疫蛋白以及尿常规等,对于脊柱孤立性浆细胞瘤的诊断要确认局部椎体浆细胞瘤的存在,还要排除其他部位的瘤灶,ECT不但可以排除全身骨骼病变,而且有助于早期发现病变。

3.3鉴别诊断

脊柱浆细胞瘤的发病、诊断复杂,依据影像资料、实验室检查及病理检查很难诊断明确,需要和脊柱多发性骨髓瘤、脊柱巨细胞瘤、脊柱血管瘤、脊柱转移瘤、脊柱结核以及单发脊柱淋巴瘤相鉴别,才能有效减少误诊率。

3.3.1脊柱孤立性浆细胞瘤、脊柱多发性骨髓瘤均是浆细胞瘤中的一种,影像检查较为相似。但骨髓瘤常累及多个椎体,分型较多,MRI表现为T1加权像呈高、低混合的信号,T2加权像呈现低或等的混合信号,具有诊断特异性。

3.3.2脊柱单发骨巨细胞瘤多发病于青壮年,单发较少见。椎体膨胀性、溶骨样破坏较脊柱孤立性浆细胞瘤更明显,肿瘤区可见纤细的骨嵴,无明显骨性边缘和骨质疏松。瘤体内呈皂泡状改变,病变可穿破皮质侵犯周围软组织,形成肿块。

3.3.3脊柱孤立性浆细胞瘤和脊柱血管瘤都可以出现溶骨和椎体塌陷,但血管瘤是良性肿瘤,较少形成椎旁软组织的肿块。血管瘤内有呈上下纵行有序的排列增厚的骨小梁,而浆细胞瘤内增厚的骨小梁表现为不规则线状的[7]。

3.3.4脊柱转移瘤常累及多个椎体,单发较少。有原发肿瘤病史,椎体溶骨性破坏彻底,瘤体内无残存的骨小梁,椎体侵袭呈跳跃分部,常侵袭椎体后缘和椎弓根,椎旁软组织肿物形成。

3.3.5脊柱结核除了椎体的破坏,还侵犯椎间盘和邻近的椎体,出现椎间隙变窄,并可见椎旁明显的脓肿、椎体内的死骨形成,肿块在MRI下显影边缘强化。

3.3.6单发脊柱淋巴瘤骨质破坏形式多样,可呈溶骨性、成骨性或混合型,部分病灶内无明显改变,但MRI检查异常信号表达,淋巴瘤常围绕硬膜上下发展,病变范围较大,易侵入椎旁软组织。

3.4治疗方法

3.4.1脊柱孤立性浆细胞瘤对放疗敏感度较高,其治疗首选局部放疗。放疗的局部控制率达83%-96%,对轻度、进展缓慢的神经功能损害患者及不接受或不耐受手术的患者可先选择放疗治疗[8]。放疗可以缓解疼痛、改善神经功能,使病灶钙化。放疗药物剂量的选择与患者肿瘤大小、病情、年龄等很多因素有关,目前没有统一的标准定量。一般术前很少行放射治疗,有研究报道放疗后再行手术治疗,会增加手术的难度和影响术后的治疗效果[9]。

3.4.2脊柱孤立性浆细胞瘤治疗原则是早期诊断、早期手术、早期联合放疗。对于椎体破坏严重、脊柱不稳、神经功能受损严重及放疗无效的患者,多采用先手术清除肿瘤、解除脊髓受压、稳固脊柱结构,同时及时、有效清除浆细胞瘤病灶可以减轻对肾功能的损害[10]。术后恢复良好时再行放疗,可以有效降低患者术后肿瘤复发。手术方式也随肿瘤的病变部位、波及范围及术者手术技术而决定,对于椎体病变可行前路病灶清除、椎管减压、骨水泥填塞或钛网内固定;对于既有椎体、椎弓根破坏,又周围附件病变的,可行后路病灶清除、椎管减压、骨水泥填塞或钛网内固定,亦可行前后路联合治疗。无论那种手术方式,其目的均为清除肿瘤病灶,解除脊髓或神经根的受压、重建脊柱的稳定性。本研究5例患者均采用手术+放射治疗,术后获得有效随访,5例均存活,有1例发展为骨髓瘤。脊柱孤立性浆细胞的治疗是漫长而又艰辛的过程,需脊柱外科、血液科和肿瘤科坚持不懈的协同努力。

3.5预后

脊柱孤立性浆细胞瘤愈后比其他的恶性肿瘤都好,其生存的平均时间为7.5-12年不等,后期控制不佳容易进展为多发骨髓瘤[11]。患者愈后与肿瘤的部位及大小、瘤体的分化程度、手术的时机等许多因素相关[12]。因此治疗后需长期跟踪随访,以提高患者的生存期。

通过5例浆细胞瘤的诊治过程,发现其无论诊断或治疗都有一定的难度。关键在于诊断,早期症状不明显,且与很多疾病相鉴别有一定难度。在进行本病的诊治时需要进行系统、全面的病史采集及相关辅助检查,尤其是影像学资料的早期筛查,结合骨髓穿刺和实验室检查仔细鉴别,以防误诊、漏诊,有效提高诊断的准确性。早期放疗有一定的临床疗效,可以有效缓解临床症状,提高生存质量,但发展后期或椎管内有病变,引起神经症状时,手术仍是最佳选择。

参考文献

[1]姜亮,袁伟,刘忠军,等.脊柱孤立性浆细胞瘤的诊断与治疗-附20例报告[J].中国脊柱脊髓杂志,2011,21(4):316-320.

[2]李万里,宋跃明.脊柱孤立性浆细胞瘤的临床及影像学特点分析[J].中国矫形外科杂志,2005,13(13):971-972.

[3]Soutar R,Lucraft H,Jackson G,et al.Guidelines on the diagnosis and management of solitary plasmacytoma of bone and solitary extramedullary plasmacytoma[J].Br J Haematol,2004,124:717-726.

[4]Major NM,Helms CA,Richardson WJ,et al.The“minibrain”:plas-macytoma in a vertebral body on MR imaging[J].AJR,2000,175:261.

[5]李建,范国光,徐克.脊柱孤立性浆细胞瘤的X线、CT和MRI表现[J].中国医学影像学杂志,2009,17(6):454-456.

[6]何妙侠,朱明华,张亚明,等.脊椎孤立性浆细胞瘤的临床病理分析[J].中华病理学杂志,2009,38:307.

[7]陈一安,蔡崇辉,苏奇.脊柱浆细胞瘤的CT表现特征及鉴别诊断[J].脊柱外科杂志,2005,3(6):328-330.

[8]李文忠,袁涛.脊柱孤立性浆细胞瘤的治疗策略[J].中国医学工程杂志,2015,23(5):45-46.

[9]张亚风,杨惠林,刘晓峰,等.脊柱孤立性浆细胞瘤的诊断与治疗[J].中国脊柱脊髓杂志,2005,15(8):509-510.

[10]刘忠军.对脊柱肿瘤外科治疗现状与发展趋势的思考[J].中国脊柱脊髓杂志,2010,20(8):617-619.

[11]刘颖,袁慧书,等.脊柱孤立性浆细胞瘤CT及MRI表现[J].中国介入影像与治疗学,2014,11(1):49-51.

[12]黄稳定,肖建如,等.脊柱孤立性浆细胞瘤的治疗进展[J].国际骨科学杂志,2008,29(3):156-157.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/23293.html