SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的总结分析《二续名医类案》中治疗便秘的用药规律,为临床治疗便秘提供理论依据及思路。方法总结《二续名医类案》中便秘篇的所有治疗复方并将每个方剂中的单味药输入EXCEL2019软件,建立数据库,运用统计学方法对其治疗的用药规律进行归纳分析。结果共收集治疗便秘的复方196首,共使用药物271种,其药物出现的总频率为1895次,对前63味药物按照中药学分类、药性、药味、归经进行统计所得:补虚药居于首位,其次是理气药、化痰止咳平喘药和清热药,泻下药位置较居中;寒性和温性药物使用最多;甘味药物使用次数最高,苦味药物次之,辛味药物使用相对较多;药物归经中排在前五位的分别为:脾经、肺经、胃经、大肠经、肾经。结论明清时期中医对便秘病因病机的认识已非常深刻,用药也不仅仅局限于泻下通便,而是紧抓中医辩证论治思维,即虚者补之,实者泻之,热者清之,寒者温之,将补虚、理气、清热、化湿等多法并用,再从症加减,以调整脏腑整体气机为要,从而使药到气畅腑调便通。

关键词:二续名医类案;便秘;用药规律;中医辨证

本文引用格式:白凤仙,黄雅慧.《二续名医类案》中治疗便秘用药规律总结分析[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(96):271-272,274.

引言

便秘是指以排便次数减少,粪质干硬,排便困难,排便不尽感为主要表现的临床常见病、多发病,且随着现代化生活水平的不断提高、饮食结构的不断改变以及社会、生活、环境等各方面压力的不断剧增,其发病率呈现逐年上增的趋势。[1]便秘既可是临床诸多疾病中的一种伴随症状,也可是单纯的一种疾病,但其作为单纯疾病存在时在现代医学中多见于功能性疾病,即在排除一系列器质性疾病的基础上作出的诊断。但无论是疾病本身还是疾病中的伴随症状,长期反复发作的便秘可引起结肠黑变病、结肠癌等影响生活质量甚至危及生命的一系列并发症。[2]目前西医对于此病多采用泻剂、微生态制剂、促动力等药物进行治疗,效果不佳且易进一步引起肠道菌群紊乱、结肠黑变病等,而中医药对于治疗便秘有较好疗效,但因其治法用药相对繁杂多样,故在临床中尚未达成统一的治疗法则。[3]现为了进一步指导临床用药,提高临床疗效,笔者对《二续名医类案》中治疗便秘的所有复方中的药物进行了总结和分析,以探究中医药治疗便秘的用药规律。

1数据的来源及处理

1.1数据的来源

收集《二续名医类案》中治疗便秘的所有复方196首,共使用药物271种。

1.2数据的处理

将271种药物输入EXCEL2019软件,建立数据库。根据2015年中华人民共和国药典中药部分统一中医药名,如本书无该药,则以常用药名统一。如“米仁”统一为“薏苡仁”,“云苓”统一为“茯苓”,“橘皮”统一为“陈皮”等。

2数据的统计及结果

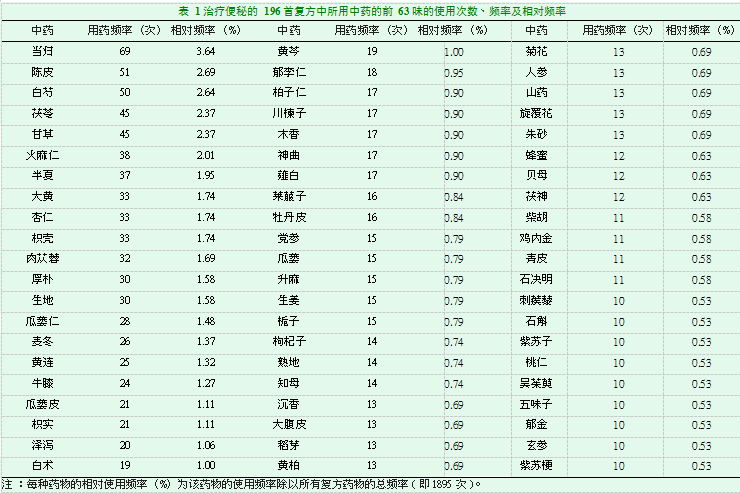

2.1治疗便秘的中药复方196首中共用中药271味,其药物使用频率共1895次。使用频率较高的前63味中药及其相对频率的统计分析结果见表1。

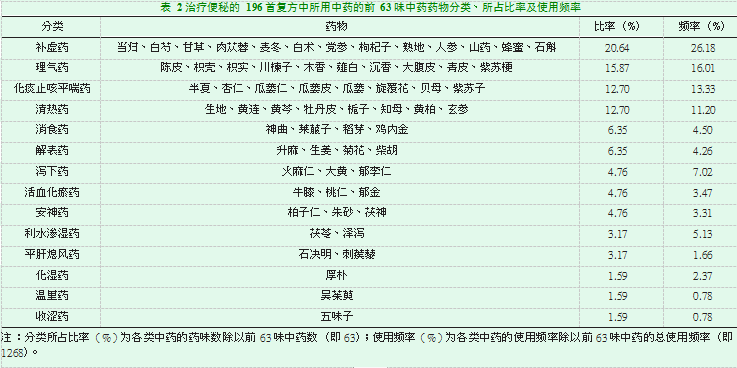

2.2按照新世纪(第九版)全国高等中医药院校规划教材《中药学》对前63味中药药物分类、药性、药味及归经的所占比率及使用频率进行统计,结果分别见表2、表3、表4、表5。

3讨论

中医学将便秘归属于“便秘”、“秘结”、“大便不通”、“大便难”、“秘涩”等范畴[4-5],且认为其发病主要为燥热内结、津液不足、气血不足、情志失和、气机郁滞、劳倦内伤等引起的大肠传导功能失调所致[6]。其基本病机不外乎寒热虚实,在程钟龄的《医学心悟·大便不通》中就曾将便秘分为“实秘、虚秘、热秘、冷秘”4种类型。[7]但临床应用中并非仅仅只有单个病机的存在,往往是多个病因病机相结合,造成虚实夹杂的症候,故造成了便秘病程延绵且易复发,给其治疗增加了一定的难度。

此次将《二续名医类案》中治疗便秘的所有复方的用药规律进行总结分析可得出:补虚药、理气药、止咳化痰药使用次数相对较多,可见临床中便秘多以虚证为主,而且临床中见便秘者,并非一味的通下,而是以调整脏腑整体气机为主,又因肺与大肠相表里,肺气宣发肃降有序,则全身气机畅达,大肠传导功能恢复正常,则大便易行,正如《血证论·便闭》云:“肺与大肠相表里,肺遗热于大肠则便结,肺津不润则便结,肺气不降则便结”,[8]刘敏[9]、尧玉芸[10]、徐年年[11]等人也认为治疗便秘者当从肺论治。寒性(包括微寒)、温性(包括微温)药物使用次数较多,可见临床中热秘、冷秘及虚寒秘相对较多见。甘(包括微甘)、苦(包括微苦)、辛三味药物使用位居前三,说明便秘证型以虚证、脾证、热证、阳虚证相对较多。位居前六位的归经为脾、肺、胃、大肠、肾、肝,说明便秘的病位在大肠,而与脾胃、肺、肾、肝密切相关,张军平[12]也认为治疗便秘当治肝、治脾、治肺、治肾,李培[13]更是提出了从五脏论治便秘的思路。通过以上结果可见:明清时期中医对便秘病因病机的认识已较广泛,用药也不仅仅局限于通腑泻下,而是开始注重调整脏腑整体气机,将补虚、理气、清热、化湿等多法并用,从多角度入手共同调理。

近年来,随着各个医家对便秘的进一步认识,指出:便秘的治疗切勿一味的应用攻下药物而图一时之快,而应分为急则治其表,缓则治其本。[14]若见危重症患者须及时通下者可酌情使用大量通腑泻下之品,但因其本身亦伤津耗气,故应注重便通后的进一步调护。临床中因便秘病程漫长,且老年者居多,故多以虚证为主,所以补虚药的使用位列前茅,而泻下之品也多用润下剂,缓缓行之,并非仅仅解决一时之难,要以调整脏腑的整体气机为要,从而恢复患者自身的排便功能。所以在临床治疗时应紧抓患者主症,并结合其舌脉象,以辩证论治作为出发点,应用中医整体思维,在辩证论治的基础上结合现代医学辨病论治,从而达到药到气行腑调便通。正如李用粹《证治汇补》云:“少阴不得大便以辛润之,太阴不得大便以苦泄之,阳结者清之,阴结者温之,气滞者疏导之,津少者滋润之,大抵以养血清热为先,急攻通下为次”[15]。

总之,通过本次总结分析中医药治疗便秘的用药规律对今日临床用药有一定的指导作用。

参考文献

[1]李军祥,陈誩,柯晓.功能性便秘中西医结合诊疗共识意见(2017年)[J].中国中西医结合消化杂志,2018,26(01):18-26.

[2]张声生,沈洪,张露,等.便秘中医诊疗专家共识意见(2017)[J].中医杂志,2017,58(15):1345-1350.

[3]黄素伟,王垂杰.功能性便秘中西医治疗进展[J].辽宁中医药大学学报,2019,21(01):221-224.

[4]王佩佩,罗雯,禹铮,等.慢性便秘的研究进展[J].中国全科医学,2017,20(03):370-374.

[5]徐春娟,葛来安,付勇,等.何晓晖治疗慢性便秘撷菁[J].江苏中医药,2018,50(11):26-28.

[6]吴绍从,李艳蓉,曹建民,等.追根求源通下法治疗功能性便秘[J].中医临床研究,2015,7(32):47-48.

[7]姚欣艳,刘朝圣,李点,等.熊继柏教授辨治便秘经验[J].中华中医药杂志,2015,30(11):3990-3992.

[8]梁姣,谢慧.从肺与大肠相表里论便秘治肺[J].四川中医,2015,33(10):15-17.

[9]刘敏,曾秀娣,马玉玲,等.浅析便秘从肺论治[J].云南中医学院学报,2014,37(05):56-57.

[10]尧玉芸,丁文娟.浅析从肺论治便秘[J].亚太传统医药,2015,11(24):80-81.

[11]徐年年,熊秀萍.功能性便秘从肺论治[J].吉林中医药,2016,36(03):240-243.

[12]张军平,王昌儒.肝脾肾肺功能失调与便秘的关系及治疗[J].环球中医药,2015,8(06):713-715.

[13]徐慧超,李义成,杜磊超,等.李培主任医师从五脏论治便秘的经验[J].实用中西医结合临床,2015,15(01):67-69.

[14]毛颖.国医大师李辅仁治疗73例老年性便秘用药特点的回顾性探析[D].北京中医药大学,2012.

[15]姜德友,张淼.便秘源流考[J].江苏中医药,2011,43(09):79-81.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/23251.html