SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:慢性咳嗽一般病程较长,症状容易反复发作,临床诊断困难,误诊误治率较高。中医药治疗本病在控制症状、缓解病情、减少复发乃至临床治愈等方面有其独特的优势。本文立足慢性咳嗽的病因病机,从辨证论治角度结合具体临床有效方药探析本病的中医辨治思路,谨供同道临证参考。

关键词:慢性咳嗽;中医药治疗;辨证论治

本文引用格式:李敏 , 昝俊杰 . 慢性咳嗽的中医辨治思路探析 [J]. 世界最新医学信息文摘 ,2018,18(76):208,211.

0引言

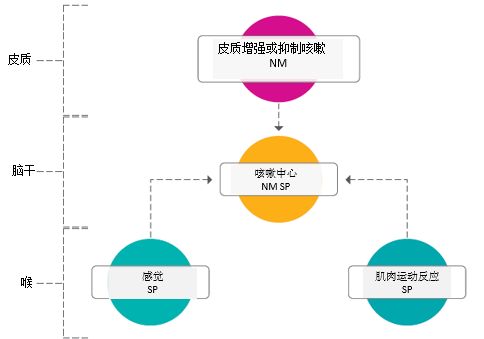

咳嗽本是人体一种本能的自我保护反应,通过咳嗽可以将呼吸道的有害物质排出体外,保持呼吸道的通畅。但频繁剧烈的咳嗽却给患者的生活、工作以及社会活动造成了严重的影响。根据《咳嗽的诊断与治疗指南》[1],慢性咳嗽是指咳嗽时间超过 8 周,胸部 X 线检查未见明显异常或原因不明, 以咳嗽为主或惟一症状者。慢性咳嗽病因复杂,目前西医认为常见的病因有咳嗽变异性哮喘、鼻后滴漏综合征、嗜酸性粒细胞性支气管炎、胃食道反流性、咽喉源性、药源性以及其他心肺系统疾病等 [2]。中医药对本病的认识与治疗积累了丰富的临床经验,现将其辨治思路介绍如下。

1病因病机

慢性咳嗽属中医学“咳嗽”病的范畴。《素问·宣明五气》篇云:“五气所病……肺为咳”,《素问·咳论》载:“五脏六腑皆令人咳,非独肺也……此皆聚于胃,关于肺”,指出咳嗽病位在肺,并与五脏六腑相关;明代张景岳指出“咳嗽之要,止唯两证,一曰外感,一曰内伤”,提出咳嗽病因乃外感与内伤两端 [3]。《医学三字经·咳嗽》说:“咳嗽不止于肺,而亦不离于肺也 [4]”。综上所述,咳嗽病因主要是外感、内伤两端,或由六淫外邪袭肺,或由脏腑功能失调而内邪干肺,亦或内外合邪致病,引起肺失宣降,肺气上逆而发为咳嗽。病位在肺,与五脏相关,外感以风邪为首,内伤以痰湿为要。治疗上根据慢性咳嗽的病因病机特点,外感以疏风宣肺为主,内伤则以调理脏腑功能、化痰止咳宁嗽为主。止咳不独治肺,重在调理五脏。临证当坚持辨证施治,紧扣首要病因,抓准病机证型的主要矛盾,随证加减,灵活化裁。

2临证辨治

2.1外感六淫,风邪为首

慢性咳嗽病位在肺,“肺体属金,譬若钟然,钟非叩不鸣,风寒暑湿燥火六淫之邪,自外击之则鸣 [5]”。肺者,五脏六腑之华盖,娇脏也,外合皮毛,六淫外邪侵袭皆可致病,而尤以风邪为首。风为阳邪,轻扬开泄,易袭阳位,肺者居上,同气相求,是故伤于风者,上先受之。本病由急性外感咳嗽失治误治而来者不少,临床常见咽喉干痒,咳嗽阵作或急促,刺激性干咳或咳吐粘痰,或恶风鼻塞。风胜湿则干,风邪扰则痒, 风动则挛急,诸症皆为风象。风邪恋肺,羁表客咽留而不去, 邪扰清窍,肺失清肃,故见病情缠绵,日久难愈。慢性咳嗽症见干痒刺激而作为主或兼表邪未尽者,辨证当以风邪为首, 治以疏风宣肺止咳为要,临床用方首选杏苏散与止嗽散。两方均有疏风解表宣肺、理气化痰止咳之功,偏于表邪甚者可用杏苏散,咳嗽日久风邪久羁者可用止嗽散。或可二者合方加减,其效更著。咽喉源性所致者首选喉科六味汤,组成为荆芥、防风、僵蚕、薄荷、桔梗、甘草,此方出自清代《喉科指掌》,由我国中医耳鼻喉科创始人、国医大师干祖望老先生重新提出并推广运用,临床疗效可靠,常用于风痰客咽证,多表现为痒而作咳。鼻后滴漏综合征所致者可按鼻渊鼻鼽治疗, 常用苍耳子散加减。风为百病之长,一年四季有之,常夹他邪合而致病。兼风寒者佐以辛温,可合三拗汤加减;兼风热者佐以辛凉,可合桑菊饮加减;兼暑湿者佐以祛暑利湿,可合三仁、藿朴、香薷等剂化裁;兼温燥者佐以凉润,可合桑杏汤加减。咳嗽日久,正虚邪恋者,可合玉屏风散、小柴胡汤加减。西医言过敏性者,中医认为多属风邪以祛风治之。

2.2内邪干肺,痰湿为要

有声无痰谓之咳,有痰无声谓之嗽,咳与嗽常常并见,故以咳嗽统称之。脾为生痰之源,肺为贮痰之器。脾虚则运化水液失司,湿聚成痰,上犯于肺,痰为有形之邪,易碍气机,阻于肺窍则作咳嗽。慢性咳嗽症见咳嗽痰多或痰多而嗽者,辨证痰湿为标,脾虚为本,治以益气健脾、理肺化痰止咳为主, 补土以生金,临床用方首选六君子汤,可加杏仁、桔梗、五味子等止咳化痰之品,脾虚夹积者可合保和丸加减。咳嗽之痰为有形之邪,易兼其他无形邪气附着。痰湿从体化热或兼热邪属湿热痰热者,可合清气化痰丸加减;痰湿从体寒化或兼寒邪属寒湿寒痰者,可加苓桂、姜术等温化之品;兼燥邪属燥痰者,多见痰粘难咳,可合贝母瓜蒌散加减。慢性咳嗽不只在肺,而与五脏相关。胃食道反流所致者,证属肝肺胃不和, 可用半夏厚朴汤或旋覆代赭汤加减;木火刑金,肝火犯肺者, 治以佐金平木法,可用黛蛤散加味;久病及肾,肺肾两虚者, 可用金水六君煎加减。咳嗽日久,易耗气伤阴,可用生脉散、沙参麦冬汤、麦味地黄丸等方适当伍用乌梅、诃子、五倍子、罂粟壳等加减治疗,以益气养阴,敛肺止咳。

2.3新感伏邪,内外相合

慢性咳嗽除由新发失治误治而来者,亦有新感诱发伏痰宿饮者。内有伏邪,外兼新感,内外相裹,互为诱因,相互引动,恶性循环,常导致咳嗽病情迁延,缠绵难愈。外感者以风寒为多见,表寒内饮,治以解表散寒、化饮止咳为主,临床用方首选小青龙汤,新感痼疾同治;表寒不显者,可转用射干麻黄汤加减;寒饮化热者,可用小青龙加石膏汤加减;表寒已解,可用苓甘五味姜辛夏杏汤加减。外有表寒而内有痰热者, 当治以宣肺解表、清热化痰止咳,可用定喘汤加减。内外合邪致病者,临床较为棘手,治当祛邪务尽,先重治新感,痼疾则多于平时以健脾化痰,补益肺肾法扶正培本以达邪。

3结语

随着生活环境的变化,慢性咳嗽的发病率逐年升高,并逐渐成为临床的常见病与多发病,越来越引起人们的重视。由于本病诊断困难,常导致误诊误治,影响临床疗效。中医认为慢性咳嗽的病因主要是外感与内伤,病理核心是风邪与痰湿,治疗以疏风宣肺、祛邪止咳为主,同时兼顾五脏。中医药历经岁月的积淀与实践的检验,拥有丰富的理论基础与临证经验,在中医学的整体观、辨证思维以及病因病机的理论指导下辨治本病常可收获满意疗效。

参考文献:

[1]中华医学会呼吸病分会哮喘学组. 咳嗽的诊断与治疗指南(2009 版)( 一)[J]. 全科医学临床与教育 ,2009,7(5):453.

[2]张照乾. 慢性咳嗽的中医药治疗研究[D]. 南京中医药大学,2008,5:46-47.

[3]周仲瑛 . 中医内科学 [M]. 北京 : 中国中医药出版社 ,2007,2:70-71.

[4]清·陈修 园,等 . 中医四小经典 [M]. 北京 : 中国医药科技出版 社 ,2013,4:11.

[5]清·程国彭 . 医学心悟 [M]. 北京 : 中国中医药出版社 ,1996,7:120.

《慢性咳嗽的中医辨治思路探析论文》附论文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2018/1220/20181220033831608.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/2323.html