SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的对两种不同途径置管溶栓治疗急性下肢深静脉血栓的临床效果进行探讨。方法研究对象筛选基于纳入标准和排除标准作为前提,抽选2017年1月到2019年1月,共选取急性下肢深静脉血栓患者18例,临床上予以经腘静脉入路置管溶栓,为a组。于相同时间段另选急性下肢深静脉血栓患者18例,临床上予以经胫后静脉入路置管溶栓,为B组。就两组患者的临床治疗情况以及预后情况展开分析和数据对比。结果在治疗情况方面,相对a组,B组成功置管时间更短,数据对比显示差异较大且P<0.05,统计学意义成立;两组患者置管成功率、溶栓时间、深静脉再通率差异细微可忽略不计,P>0.05,无统计学意义。在患侧、健侧大小腿周径差方面,两组患者数据差异细微可忽略不计,P>0.05,无统计学意义。在预后方面,两组患者并发症发生率差异细微可忽略不计,P>0.05,无统计学意义。结论经腘静脉、胫后静脉入路予以置管溶栓,对治疗急性下肢深静脉血栓均有显著的治疗效果,其中经胫后静脉入路的置管时间更短,临床上需要依据实际情况选择合适的治疗方案。

关键词:腘静脉;胫后静脉;置管溶栓;急性下肢深静脉血栓

本文引用格式:王忠,刘益明,钟振.探究两种不同途径置管溶栓治疗急性下肢深静脉血栓的临床效果[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(87):149-150.

0引言

下肢深静脉血栓是一种常见的临床血管疾病,主要因深静脉腔内血液凝结引起,导致患者静脉腔闭阻,影响静脉回流[1-2]。临床上需要加强对急性下肢深静脉血栓的诊治[3-4]。溶栓疗法在急性下肢深静脉血栓治疗中应用广泛,我院就两种不同途径置管溶栓治疗急性下肢深静脉血栓的临床效果进行探讨,详细报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

研究对象筛选基于纳入标准和排除标准作为前提,抽选2017年1月到2019年1月,共选取急性下肢深静脉血栓患者18例,临床上予以经腘静脉入路置管溶栓,为A组。男/女为10例/8例。年龄17~82岁,平均(55.21±0.21)岁,病程1~13 d,平均(7.20±0.02)d。于相同时间段另选急性下肢深静脉血栓患者18例,临床上予以经胫后静脉入路置管溶栓,为B组。男/女为9例和9例。年龄16~84岁,平均(54.14±0.12)岁。病程1~14 d,平均(7.34±0.11)d。患者经多普勒超声、深静脉造影检查,均确诊。排除盆腔、腹股沟静脉外压性病变。整理一般资料,患者上述信息数据对比显示差异细微可忽略,P>0.05,可进行公平对比。

1.2方法

两组患者均予以置管溶栓治疗,予以局部麻醉,经健侧股静脉予以穿刺,取Terumo导管鞘置入,予以导管造影,对双侧深静脉开口位置予以确定,并探查下腔静脉是否畸形、变异、血栓等,对下腔静脉横径进行测量。于低于较低侧肾静脉开口1 cm位置将可回收腔静脉滤器置入,术后2~3周将其取出。

A组患者经腘静脉入路予以置管溶栓,患者俯卧位,穿刺腘静脉,并置入5F导管鞘,经单弯导管、超滑导丝引导到达腘静脉、股静脉。造影确定血栓情况,并继续置入直至髂总静脉近下腔静脉,对导丝进行交换,并经侧孔取20~50 cm Unifuse溶栓导管置入。

B组患者经胫后静脉入路予以置管溶栓,患者仰卧,经胫后静脉入路置入导管,于患肢内踝、跟腱中线位置沿脚趾朝向做一弧形切口,显露胫后静脉,于胫后静脉较粗处穿刺,溶栓导管置入与A组相同。

两组患者均取尿激酶30万U、肝素钠1000 U交替持续泵入,6 h交替1次,置管持续5~8 d,同时取低分子肝素钙5000 U皮下注射,每天2次;取迈之灵300 mg口服,每天2次。每12 h对患者血浆纤维蛋白原浓度进行监测,确定患者是否存在出血情况。每2天对患者实施溶栓导管造影,依据溶栓情况对导管位置进行调整。若患者血管完全再通或者两次造影显示血管未通,则停止溶栓治疗。持续对患者进行抗凝、消肿、祛聚等治疗,2~3周将滤器取出,36例患者有34例成功取出滤器,其中1例家属要求不取出滤器,另外1例滤器下方大块血栓,未取出滤器。下床活动后患者穿戴医用弹力袜。

1.3观察指标

观察两组患者的治疗情况,比较两组患者的置管时间、置管成功率、溶栓时间、深静脉再通率。同时记录两组患者患侧、健侧大小腿的周径差,并予以比较。观察两组患者预后情况,比较两组患者的并发症发生率。

1.4统计学方法

数据处理均由SPSS 19.0进行计算,采用t和2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

2.1两组患者治疗效果比较

在治疗情况方面,相对A组成功置管时间(40.21±0.21)min,B组(5.02±0.11)min更短,数据对比显示差异较大且P<0.05,统计学意义成立;两组患者置管成功率、溶栓时间、深静脉再通率分别为100%、(4.50±0.21)、94.4%和100%、(4.44±0.11)、88.9%,差异细微可忽略不计,P>0.05,无统计学意义。

2.2两组患者患侧、健侧大小腿周径差比较

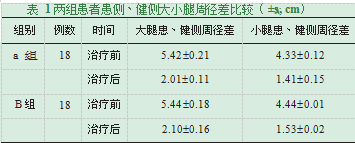

在患侧、健侧大小腿周径差方面,两组患者数据差异细微可忽略不计,P>0.05,无统计学意义,见表1。

2.3两组患者并发症发生情况比较

在预后方面,两组患者并发症发生率差异细微可忽略不计,P>0.05,无统计学意义,见表2。

3讨论

下肢深静脉血栓是静脉系统常见病,发生率较高,发病患者可因血栓脱落导致肺栓塞,对患者生命安全影响较大;血栓消融不佳,远期可能出现深静脉血栓后遗症,出现反复下肢肿胀、皮炎湿疹,严重者出现迁延不愈的下肢溃疡。目前,血管介入技术在下肢深静脉血栓治疗中应用广泛,其操作简单,且疗效显著,然而关于入路方式,目前仍有争议[5]。

腘静脉入路为顺行置管,因此经腘静脉入路置管溶栓,不会对静脉瓣造成影响,疗效显著,且术后复发率较低。同时腘静脉位置表浅,且血管走向相对固定,穿刺成功率较高。然而腘静脉入路要求患者俯卧位,因此对肥胖、骨折、高龄、孕妇限制较大,而且容易导致腘动脉、腘神经受损。同时溶栓过程中导管位置受限较大,若导管穿刺处在腘窝平面以上,则置管后患者需要绝对卧床,严禁下肢屈曲[6]。

经胫后静脉入路置管溶栓的入路方式较多,可切开或穿刺,手术指征广泛,我科一律行小切口切开找胫后静脉,术中对患者体位要求较低,降低穿刺并发症的发生,且溶栓适应证较广,对混合型血栓、全肢型血栓均适用。研究认为,胫后静脉也为顺行置管,起始位置固定,对静脉瓣膜影响较小,穿刺安全性较高。然而多数患者需要经手术切开显露胫后静脉,因此也容易面临术后切口感染、出血,且手术过程中容易出现胫后动脉、神经受损[7-8]。

本研究得出,两种入路方式均有显著的治疗效果,且经胫后静脉入路的置管时间更短,在安全性和疗效方面,两种入路方式差异较小。

综上所述,经腘静脉、胫后静脉入路置管溶栓均有显著治疗效果,临床上需要结合实际情况选择合适的入路方法。

参考文献

[1]王忠,王晓君.腔静脉滤器置入联合胫后静脉置管溶栓治疗急性下肢深静脉血栓形成的临床观察[J].中外女性健康研究,2017,25(22):70-71.

[2]王国涛.经腘静脉置管溶栓治疗急性期下肢深静脉血栓形成临床疗效观察[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(4):50-51.

[3]张青云,丁萌,陈磊,等.经腘静脉置管接触性溶栓治疗急性下肢深静脉血栓形成应用价值研究[J].临床军医杂志,2017,45(9):926-929.

[4]褚永新,秦锋,张雷,等.不同入路置管溶栓治疗急性下肢深静脉血栓形成[J].中华普通外科杂志,2017,32(3):228-231.

[5]陈翔,曹俊雄,朱志军,等.尿激酶与阿替普酶在置管溶栓治疗急性下肢深静脉血栓的疗效观察[J].浙江临床医学,2017,19(8):1426-1427.

[6]吴强,覃海航.不同途径置管溶栓治疗急性下肢深静脉血栓临床对照研究[J].海南医学,2018,46(4):477-479.

[7]祖旭峰.不同给药方式在置管溶栓治疗下肢深静脉血栓形成中的效果观察[J].白求恩医学杂志,2017,12(6):794-795.

[8]丁洋,万圣云,叶琨,等.置管溶栓治疗急性下肢深静脉血栓形成的不同入路分析[J].安徽医药,2017,21(7):1228-1231.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/23067.html