SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的观察2型糖尿病周围神经病变患者的中医证型分布规律,探讨其主要临床指标与中医辩证分型的相关性。方法2018年9月至2019年3月,于我科住院2型糖尿病周围神经病变患者500例,参照《22个专业95个病种中医诊疗方案》,分为5个证型。根据年龄、病程、TSS评分、临床指标归纳中医证型分布特点。结果DPN各证出现频率为,气虚血瘀证>寒凝血瘀证>肝肾亏虚证>痰瘀阻络证>阴虚血瘀证。不同病程、TSS评分、C肽在各证频数分布上有差异(P<0.05)。结论DPN中医证型分布存在一定规律,且与临床指标相关

关键词:糖尿病周围神经病变;中医证型;临床指标

本文引用格式:沙雯君,雷涛.2型糖尿病周围神经病变中医证型分布规律分析[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(88):228-229.

0引言

糖尿病周围神经病变(diabetic peripheral neuopathy,DPN)是糖尿病最常见且严重的并发症[1]。DPN的临床表现为肢体疼痛、麻木、感觉异常、甚至肌肉萎缩等[2],是引起感染、坏疽、截肢的最主要原因之一,严重影响糖尿病患者的生存和生活质量[3]。

中医辩证论治指导下的个体化用药,在DPN的治疗中具有独特优势,了解DPN中医证型分布规律,寻找中医治疗的客观化指标,让中医“因人制宜”更好的推广是目前的研究方向。本课题观察了不同证型DPN患者的临床指标,以期寻找两者之间的关系,为中医治疗的客观化提供依据。

1资料与方法

1.1一般资料。连续收集2018年9月至2019年3月,我科住院DPN患者500例。均签署知情同意书,通过我院伦理委员会。纳入标准:符合中华医学会《中国2型糖尿病病防治指南》(2017年版)DPN诊断标准[4]。排除标准:急性并发症或由其他病变引起的神经病变;药物尤其是化疗药物引起的神经毒性作用以及肾功能不全引起的代谢毒物对神经的损伤以及患者病情复杂难以归入单一中医证型者。中医辩证标准:根据2010年国家中医药管理局医政司颁布的《22个专业95个病种中医诊疗方案》内分泌科中医临床诊疗方案,消渴病痹症(糖尿病周围神经病变)诊疗方案。分为气虚血瘀、阴虚血瘀、寒凝血瘀、痰瘀组络、肝肾亏虚。总症状评分法(Total Symptom Scales,TSS):评估刀割痛、烧灼感、针刺痛、麻木感四种症状评分的总和。症状明显组TSS≥7.5分,症状轻微组0<TSS<7.5,无症状组TSS=0。

1.2方法。所有患者录入基本资料,包括性别、年龄、身高、体重、病程。空腹8小时以上,于次日清晨空腹状态下收集静脉血样。测定血糖、糖化血红蛋白、C肽。2名医师完成中医症状量表和TSS评分。

1.3统计学分析。采用SPSS 20.0软件分析,计量资料用(±s)表示,检验各组变量的正态性,非正态分布资料经过对数转换后分析,不同组之间的数据比较采用独立样本t检验。等级计数资料采用非参数秩和检验,Kruskal-Wallis H(K)。

2结果

2.1一般情况及中医证型分布。500例DPN患者中医证型构成比依次为:阴虚血瘀证10.4%,痰瘀阻络证10.8%,肝肾亏虚证20.6%,寒凝血瘀证26%,气虚血瘀证32.2%。各证型间性别、年龄、BMI无统计学意义(P>0.05)。各证型在不同病程中总体分布差异明显(P<0.05),见图1,图2。

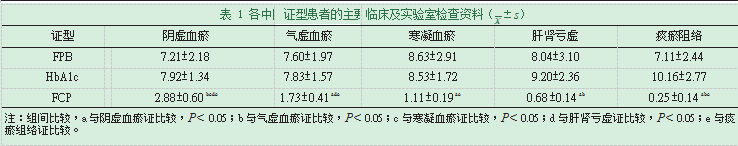

2.2证型与糖代谢和胰岛功能的关系。各组证型间空腹血糖、糖化血红蛋白组间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。空腹C肽组间比较,发现气虚血瘀>寒凝血瘀>肝肾亏虚>痰瘀阻络(P<0.05),见表1。

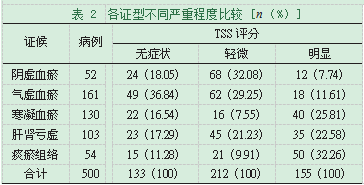

2.3各证型与TSS评分关系。500例DPN患者神经病变症状分布有明显差异,P<0.05。见表2。

3讨论

本研究中,500例DPN患者各证出现频率由小到大依次为:阴虚血瘀证、痰瘀阻络证、肝肾亏虚证、寒凝血瘀证、气虚血瘀证,与消渴病发病机制相符。不同证型与年龄关系不明显,而与病程长短、症状严重程度相关。病程初期以阴虚、气虚为主,病程15年以上则以肝肾亏虚、痰瘀阻络、寒凝血瘀为主。无症状患者主要集中在气虚血瘀,轻微症状者最多在阴虚血瘀,而症状明显者则在痰阻血瘀。这些都与消渴发病气阴两虚为基础,痰阻、血瘀贯穿全程,久病阴损及阳的发病规律相符合[5-6]。C肽是胰岛素原转变为胰岛素过程中的裂解产物,能更为客观的反应胰岛功能。本研究发现,C肽水平与DPN中医证型密切相关。C肽水平随DPN初期(阴虚血瘀、气虚血瘀)、中末期(肝肾亏虚、瘀血阻络、寒凝血瘀)逐渐减低。综上所述,DPN中医证型分布存在一定规律,与消渴病发病机制相符合。

参考文献

[1]Dong HY,Jiang XM,Niu CB,Du L,Feng JY,Jia FY.Cerebrolysin improves sciatic nerve dysfunction in a mouse model of diabetic peripheral neuropathy[J].Neural Regen Res,2016(11):156–162.

[2]Boulton AJ,Vinik AI,Arezzo JC,Bril V,Feldman EL,Freeman R,Malik R A,Maser RE,Sosenko JM,Ziegler D.Diabetic neuropathies:a statement by the American Diabetes Association[J].Diabetes Care,2005(28):956–962.

[3]Davies B,Cramp F,Gauntlett-Gilbert J,Wynick D,McCabe CS.The role of physical activity and psychological coping strategies in the management of painful diabetic neuropathy:a systematic review of the literature[J].Physio therapy,2015(101):319–326.

[4]中华医学会糖尿病学分会.中国2型糖尿病防治指南(2017年版)[J].中国实用内科杂志,2018,38(04):292-344.

[5]屠庆祝,武晓慧,李艳萍.浅谈糖尿病性周围神经病变从血论治[J].中华实用中西医杂志,2005,18(8):1171

[6]赵丹.当归四逆汤治疗糖尿病末梢神经病变30例[J].吉林中医药,2006,26(4):53.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/22993.html