SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:刺络拔罐疗法,是中医临床上较常用的一类综合疗法,其主要作用是泻邪通络、活血止痛。临床被广泛应用,其对于急性或慢性肌肉、关节的创伤导致的疼痛或功能障碍即中医诊断属痹证的范畴效果尤佳。本文通过分享临床验案一则,简述其治疗机理,治疗要点,并总结刺络拔罐疗法教学过程中的要点。

关键词:验案;刺络拔罐;教学要点

本文引用格式:李凯,谢毅强,牛坤,等.基于验案一则浅谈刺络拔罐疗法的教学要点[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(86):365-366.

A Brief Talk on the Teaching Points of Pricking Collaterals and cupping Therapy Based on a Aase

LI Kai,XIE Yi-qiang,NIU Kun,LI Mi*

(College of traditional Chinese medicine,Hainan Medical College,Haikou Hainan)

ABSTRACT:Pricking and cupping therapy is a kind of comprehensive therapy which is more commonly used in traditional Chinese medicine(TCM).Its main function is to ridicule the collaterals,promote blood circulation and relieve pain.It is widely used clinically,and it is particularly effective for the pain or dysfunction caused by trauma of acute or chronic muscles and joints,which is defined as Bi syndrome in TCM diagnosis.This article is to briefly describe pricking and cupping’s mechanism,operational points by sharing a clinical case,and summarize the key points in the teaching process of this therapy.

KEY WORDS:Case;Pricking collaterals and cupping therapy;Key points in the teaching

0引言

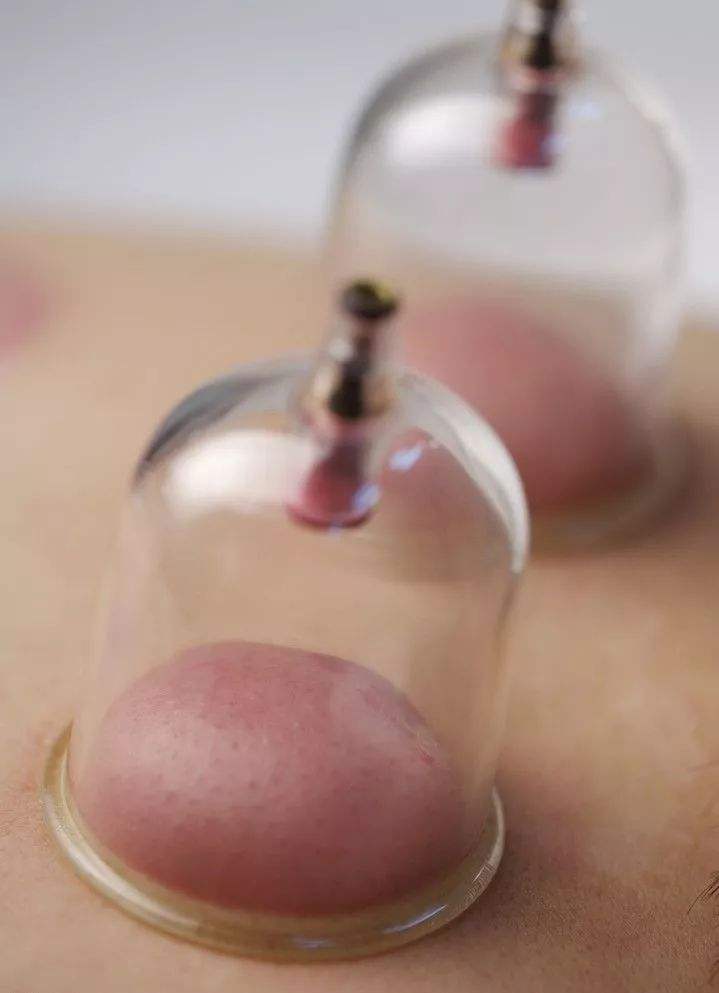

刺络拔罐是在单纯的刺血疗法基础上发展起来的一种综合性的刺血疗法,又称为“双针一罐”[1-2],即先用梅花针或三棱针在局部皮肤点刺出血后,扣上火罐,利用负压吸引而达到治疗目的。这种将针、罐相结合的方法,操作简便、疗效迅速,往往立起沉疴,顿消痼疾,起到意想不到的效果。根据笔者教学及临床经验,刺络拔罐对急性或慢性肌肉、关节的创伤导致的疼痛或功能障碍即中医诊断属痹证的范畴,其治疗效果尤其显著。笔者现通过以下几个方面谈谈对该疗法的感悟。

1历史沿革简述

刺血疗法最早的文献记载是见于马王堆出土的《五十二病方》。《黄帝内经》中对刺血疗法的论述颇多,标志着刺血疗法已达到了一个新的高度,《灵枢·九针十二原》中的“九针”,其中锋针“刃三隅”,接近现代的三棱针,是放血的专用工具,可以治疗“痼疾”。其次,在理论方面提出了“满则泄之,菀陈则除之”(《灵枢·九针十二原》)的治疗原则,《灵枢·小针解》进一步解释:“菀陈则除之者,去血脉也。”并认为“凡治病必先去其血”(《素问·血气形志》)。此外,《内经》还较详细地介绍了用刺血法治疗各种疾病,包括发热、各种疼痛、疝瘕、闭经、目赤肿痛、疮疖肿毒、扭挫伤等。刺法也多种多样,如“络刺”、“赞刺”、“豹文刺”等,以适应不同病症的需要。

刺络拔罐法的记载首见于晋代葛洪《肘后方》,其“针角”之治病的记载,即把针刺与拔罐(拔罐法古代又称为“角法”)相结合用于临床。唐代王焘《外台秘要》也较为明确地记载了用刺络拔罐法治疗疾病,其云:“先以针刺患处出血,然后角之。”此后,刺血疗法的治疗范围不断被扩大,广泛应用于内、外、五官等科。

2机理探讨

根据《内经》“凡治病必先去其血”的理论,刺络拔罐法直接作用于络脉及皮部,祛瘀通络、理气活血,使气血运行正常,人体组织重新得以濡养,它是“宛陈则除之”这一重要治疗原则的具体表现[3]。从西医角度来看,机制尚不明确,可能与血液循环、神经-体液调节有关。刺络不但可改善微循环,还会刺激局部组织而引起一些特有的生化改变,通过神经-体液的调节,由于血液循环的改善,组织内的致痛物质可随着血流的加速而被清除[4]。拔罐由于有很强的负压吸吮力量和温热作用,使局部毛细血管通透性变化和毛细血管破裂,从而产生瘀血,引起自身溶血现象,释放组织胺、5-羟色胺等神经介质,刺激机体的功能,有效的调动免疫系统[5],增强局部耐受性和机体的抵抗力[6]。

3临床治疗病案举偶

笔者在临床实践中,采用此法治疗多种肌肉、关节及神经性疼痛,并取得较满意的效果,其中包括颈椎病(神经根型)、肩关节周围炎、腰椎间盘突出、外伤导致的肿胀疼痛等,以及老年性骨关节炎、骨质增生所致的膝、踝关节疼痛肿胀等。例举病案一则:

患者,熊某,男,48岁。地铁公司职员,于2016年3月20日就诊。

主诉:左侧小腿后内侧肿胀疼痛伴行走不利20+天。

现病史:患者自述20+天前剧烈运动后出现左侧小腿后内侧轻微肿胀、疼痛,未引起重视,隔天继续运动,运动中突发左侧小腿后内侧剧烈胀痛,且伴行走障碍,卧位左侧下肢后侧疼痛难忍,遂于四川省中医院康复科就诊,查体见左侧小腿后部略肿胀,以后内侧为甚,不红,局部按压痛,膝关节活动受限,X线膝关节片:无异常。

诊断:西医:左侧小腿外伤中医:痹证-气滞血瘀证治疗:采用刺络拔罐法治疗

操作:严格消毒后,术者右手按压患处寻找痛点后,于痛点处用三棱针直刺,速进速出至微渗血;术者右手循按寻找患处硬结,于其上用三棱针斜刺以微渗血,然后拔罐,拔罐时先于刺络处闪罐3-4次,后留罐5分钟。

术后,患者自述肿胀疼痛感减轻,第二日复诊时述卧位疼痛感完全消失,但立位仍遗留疼痛且行走不利。

以上疗法隔日治疗一次,间歇日则于患处行推拿及针刺治疗(选穴以局部为主,配以阳陵泉、委中),连续十次,疼痛、肿胀完全消失,行走自如。

4刺络拔罐的教学要点体会

4.1在教学过程中首先应让学生明确刺络拔罐疗法的适应症

刺络以泻邪,拔罐以通络。医学认为痹证是由各种原因造成气血瘀滞,经脉受阻而引发,故有“通则不痛,痛则不通”的理论。刺络放血可以泻血祛邪,拔罐可以温经通络。二法合用则是利用火罐的负压增强放血祛邪的作用,而火罐的温热之气可循刺血的通路进入体内,共奏活经通络、活血化瘀之功。从现代医学来讲由于劳损、外伤等因素可以造成局部组织痉挛及代谢紊乱而产生无菌性炎症,由于炎症及代谢产物的刺激而产生疼痛。刺络拔罐时由于血液的排出和局部的温热作用,改善局部的血液循环,促进人体新陈代谢,改变局部的营养状态,从而利于局部水肿炎症的吸收消散。所以,刺络拔罐法能广泛的应用于肌肉、关节及神经性疼痛的治疗中[7]。

4.2在教学过程中应注意刺络拔罐操作规范的介绍

刺络拔罐疗法,在操作上颇有讲究,笔者经过长期的临床实践及摸索,将刺络拔罐法的操作体会简述如下:(1)操作前因详问病史及四诊合参,体质虚弱、糖尿病血糖控制不佳及已出现并发症、凝血功能障碍及局部皮肤感染及溃破者,一律禁用刺络拔罐法;(2)在临床实践中,我们观察到该法对痛处固定、范围局限的病人,效果尤其显著;(3)刺络放血的量与疗效有密切的关系,而放血的量需明辨虚实,实证可以重叩刺,拔罐时出血较多(12mL),虚证则轻叩刺微渗血既可,且实证疗效相对虚证更明显;(4)施术时严格遵守无菌操作原则,以防感染,当天不能洗澡。

4.3在教学过程中需结合临床,介绍特色治疗要点

据笔者经摸索及实践后,总结出以下三点特色治疗要点,现分享如下,可在教学过程中酌情扩展:

在操作中,术者应特别留意痛处及循按患处硬结,临床实践发现,刺络时于疼痛最明显处及肌肉间硬结处施术,更易渗血,且血多为深色瘀血,因此拔罐后患者往往立觉疼痛减轻,患处轻松。

据笔者经验,刺络后,如于患处先施行数次闪罐致局部皮肤泛红,然后定罐,其拔出的瘀血更多,且患者自觉肿胀疼痛改善更明显,原因一是闪罐加定罐的作用时间更长,其负压作用可能比单纯定罐的负压更强,因此可以加强深部淤血的释放,促进患处深部血液循环、经络畅通;二是于患处反复拔罐数次后,患处温热感相比直接定罐更强烈,火为阳,瘀血为阴,“益火以消阴翳”,因此火罐作用于患处的温热之气可消瘀止痛、通经活络。

对于辨证为阳虚、寒凝、血瘀等证,可于局部先行闪罐至触之有温热感,以祛寒邪、通经络、散瘀血,而后行刺络拔罐疗法,已达到标本兼治的目的。

综上,刺络拔罐是针灸临床的常用治疗手段,其操作简单、见效快,广受临床医生及患者拥戴,通过我们的教学过程,应让学生掌握可根据疾病、证候的不同,有所变通,在常规操作的基础之上,擅于尝试创新,擅于与其他疗法搭配运用,以达到最佳治疗效果。

参考文献

[1]刘少林.中国民间刺血术[M].重庆:科学技术文献出版社重庆分社,1986:15.

[2]刘星,王欢.中医刺血史发展术略[J].山西中医学院学报,2001,2(3):1-3.[3]金崇敏.刺络拔罐临床举隅[J].中国临床保健杂志,2009,12(4)414-415.

[4]王启才.针灸医学宝典[M].北京:中医古籍出版社,2004:414.

[5]洪寿海,刘阳阳,郭义.拔罐疗法作用机理的研究进展[J].河南中医,2012(32):261-262.

[6]杨兆民.刺法灸法学[M].上海:上海科学技术出版社,2004:57.

[7]王莉.刺络拔罐法在痛证治疗中的应用[J].中国中医基础医学杂志,1998,4:179.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/22805.html