SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的探究对间歇性外斜视患儿实施双眼外直肌后徙术治疗的效果。方法取2018年5月至2019年5月本院收治的40例间歇性外斜视患儿开展研究,依据不同的术式分成2组。对照组20例实施单眼外直肌后徙术配合内直肌缩短术治疗,观察组20例实施双眼外直肌后徙术治疗,对比两组患儿的手术疗效。结果观察组的正位率(85.00%)明显高于对照组(65.00%),其欠矫率(10.00%)、过矫率(5.00%)均明显低于对照组(20.00%)(15.00%),P<0.05。治疗前,两组患儿的融合功能、立体视功能情况无显著差异(P>0.05);治疗后,观察组患儿的融合功能恢复率(100.00%)、立体视功能恢复率(95.00%)均明显高于对照组(90.00%)(65.00%),P<0.05。结论对间歇性外斜视患儿实施双眼外直肌后徙术进行治疗,可明显增强手术效果,有效改善患儿的视功能,值得推广。

关键词:间歇性外斜视;双眼外直肌后徙术;手术效果;视功能

本文引用格式:莫日格吉力吐.间歇性外斜视患儿采取双眼外直肌后徙术的应用[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(105):72+76.

0引言

间歇性外斜视属于眼科常见病症,主要处于外隐科、共同性外斜视二者间的一类情况,基本型间歇性外斜视属该病症的常见类型之一,临床特点为看近斜视角等于看远斜视角[1]。该病症多发生于儿童群体,通常在3岁之后出现,但多数儿童的实际就诊时间均比较晚。间歇性外斜视患者的临床表现以羞明、畏光、斜视、注意力不集中、复视等症状为主[2]。临床上治疗该眼疾的手术方法多种多样,其手术疗效也存在一定的差异性。本研究以40例患儿为重点研究样本,旨在探究双眼外直肌后徙术的实际应用效果。

1资料与方法

1.1一般资料。取2018年5月至2019年5月本院收治的40例间歇性外斜视患儿开展研究,依据不同的术式分成2组。对照组20例,有男12例、女8例;年龄为3-16岁,平均(9.21±2.15)岁。观察组20例,有男13例、女7例;年龄为3-16岁,平均(9.24±2.18)岁。两组基线资料比较(P>0.05),有可比性。纳入标准:①看远斜视角等于看近斜视角,或差别低于10°;②经国际视力表检测,双眼视力差不超过两行;③术后均能坚持接受随访,其随访时间为1年;④患儿的依从性高,能够配合手术顺利完成。排除标准:①伴有麻痹性斜视、眼球震颤及其他情况的患儿;②患儿的依从性差,抗拒手术治疗。

1.2方法。两组患儿术前均完成相关检查,如同视机检查、斜视度检查、远近立体视检查等,根据实际的检查结果择期开展手术治疗。两组患儿均进行全身麻醉后开展手术治疗,手术量根据远斜视角、近斜视角的平均值设计手术方案,外直肌后徙1 mm且矫正范围2°-3°,内直肌缩短1 mm且矫正范围为3°-5°,根据以上标准计算手术量。对照组患儿实施单眼外直肌后徙配合内直肌缩短术进行治疗。观察组患儿实施双眼外直肌后徙术,具体如下:利用三棱镜,通过交替遮盖法对患儿的斜视度进行测量,测量时间为30 min,根据遮盖后测量的斜视度进行双眼外直肌后徙术治疗,取颞下近穹窿球结膜切口,将外直肌勾出,并使用EthICON 60可吸收缝合线进行缝合处理,在近肌止端位置实施双臂套环缝线法,并沿着肌止端将外直肌剪断,并将其缝合在后徙的巩膜上,全部操作均由资深的医生完成。两组患者均接受术后3个月的随访调查,详细统计其视功能恢复数据。

1.3观察指标。对比两组患儿的正位率、欠矫率、过矫率及视觉功能恢复情况。

1.4统计学分析。将本次研究数据均纳入SPSS 21.0软件分析,计数资料采用χ2检验,以(%)表示,P<0.05表示有统计学意义。

2结果

2.1术后的正位率、欠矫率及过矫率对比。观察组的正位率(85.00%)明显高于对照组(65.00%),其欠矫率(10.00%)、过矫率(5.00%)均明显低于对照组(20.00%)(15.00%),P<0.05,见表1。

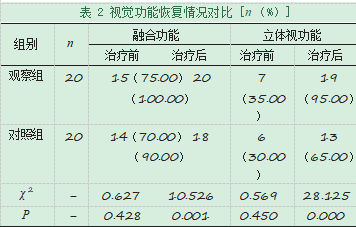

2.2视觉功能恢复情况对比。治疗前,两组患儿的融合功能、立体视功能情况无显著差异(P>0.05);治疗后,观察组患儿的融合功能恢复率(100.00%)、立体视功能恢复率(95.00%)均明显高于对照组(90.00%)(65.00%),P<0.05,见表2。

3讨论

间歇性外斜视是儿童常见的眼疾之一,具有双眼融合功能的稳定性差、斜视度变化等特点[3-4]。大部分间歇性外斜视患儿的病情随斜视角度的增加而加剧,导致其融合功能和立体视功能越来越差,最终导致双眼视功能急剧下降,需及时入院接受手术治疗[5-6]。临床开展手术治疗的过程中需根据患儿远近斜视角的具体数据、视功能丧失程度等多方面的数据资料设计手术方案[7]。

双眼外直肌后徙术、单眼外直肌后徙配合内直肌缩短术是当前治疗间歇性外斜视的两种有效术式,可达到不同程度的手术效果[8]。到目前为止,临床上对以上两种术式的临床疗效仍然存在争议。研究显示,观察组的正位率(85.00%)明显高于对照组(65.00%),其欠矫率(10.00%)、过矫率(5.00%)均明显低于对照组(20.00%)(15.00%)。观察组患儿治疗后的融合功能恢复率(100.00%)、立体视功能恢复率(95.00%)均明显高于对照组(90.00%)、(65.00%)。提示双眼外直肌后徙术的手术疗效显著,不仅提高了正位率,还大大提高了融合功能恢复率及立体视功能恢复率,效果确切。本研究结果提示,双眼外直肌后徙术的手术疗效更为显著,不仅可以显著提升正位率,还能帮助患者有效改善融合功能与立体功能,对促进患者视功能恢复及改善其生活质量有着重要意义。

综上所述,对间歇性外斜视患儿实施双眼外直肌后徙术进行治疗,可明显增强手术效果,有效改善患儿的视功能,值得推广。

参考文献

[1]刘彦芳,林萍.双眼外直肌后徙术治疗儿童间歇性外斜视的临床观察[J].中国妇幼健康研究,2016,27(8):1002-1004.

[2]宋德胜,陈霞.双眼外直肌后徙术和单眼一退一截术治疗儿童基本型或假性外展过强型间歇性外斜视的疗效比较[J].眼科新进展,2016,36(9):867-869.

[3]马翔,郭敬丽,王利华.双眼外直肌后徙术治疗儿童类似分开过强型间歇性外斜视22例[J].山东大学耳鼻喉眼学报,2014,28(5):62-65.

[4]郭雅图,田璐,张伟.双眼外直肌后徙与单眼一退一截两种术式治疗基本型间歇性外斜视疗效比较的Meta分析[J].国际眼科杂志,2019,19(1):55-59.

[5]Magli AP,Esposito Veneruso,E Chiariello Vecchio,et al.Divergence Excess Intermittent Exotropia:Long-Term Effect of Augmented Bilateral Lateral Rectus Recession[J].Seminars in Ophthalmology,2017,33(6):1-5.

[6]秦素英,慕同禄,朱东,等.两种不同术式治疗基本型间歇性外斜视的疗效比较[J].国际眼科杂志,2017,17(8):1602-1604.

[7] Bang SP,Cho SY,Lee SY.Comparison of Long-term Surgical Outcomes of Two-muscle Surgery in Basic-type Intermittent Exotropia:Bilateral versus Unilateral[J].Korean Journal of Ophthalmology Kjo,2017,31(4):351-359.

[8]郭雅图,田璐,张伟.双眼外直肌后徙与单眼一退一截两种术式治疗基本型间歇性外斜视疗效比较的Meta分析[J].国际眼科杂志,2019,19(1):55-59.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/22541.html