SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的研究分析短时多次蓝光照射对新生儿黄疸的治疗效果。方法将2017年2月至2018年12月间入院接受短时多次蓝光照射治疗的45例新生儿黄疸患儿作为观察组,另选择同时期接受持续蓝光照射治疗的45例新生儿黄疸患儿作为对照组。比较治疗效果。结果观察组治疗总有效率为95.6%,与对照组比较无统计学意义(P>0.05)。比较不良反应发生几率则显示观察组更低,为4.4%(P<0.05)。治疗前血清胆红素浓度对比差异不明显(P>0.05),治疗4d后的对比则显示观察组更佳(P<0.05)。结论对新生儿黄疸患儿进行短时多次蓝光照射治疗的效果显著,同时也具有较高的安全性。

关键词:短时多次蓝光照射;新生儿黄疸;治疗效果

本文引用格式:杨泽娟.短时多次蓝光照射对新生儿黄疸治疗的有效性[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(78):165-166.

0引言

蓝光照射是目前临床用于治疗新生儿黄疸的常用方式,但依据照射方式的不同可分为持续蓝光照射治疗以及短时多次蓝光照射治疗,在确保治疗效果的基础上为患儿选择更为安全有效的治疗方法十分重要[1]。此次研究将选择2017年2月至2018年12月间入院接受治疗的90例新生儿黄疸患儿为对象,分组治疗后对治疗效果进行比较,以此探讨短时多次蓝光照射对新生儿黄疸的治疗效果,现分析如下。

1资料与方法

1.1病例资料

将2017年2月至2018年12月间入院接受短时多次蓝光照射治疗的45例新生儿黄疸患儿作为观察组,另选择同时期接受持续蓝光照射治疗的45例新生儿黄疸患儿作为对照组。所有患儿均确诊为新生儿病理性黄疸;直接胆红素水平均低于34.2mol/L;均无其他重要脏器严重疾病;均无肝肾功能异常;患儿家属均为自愿参与研究。排除接受过光疗治疗的患儿;排除使用过其他药物进行黄疸治疗的患儿;排除无法配合完成研究的患儿。对照组:男24例,女21例。患儿日龄:3-27d,平均为(18.7±2.9)d。观察组:男25例,女20例。患儿日龄:3-26d,平均为(18.6±2.5)d。对比差异不明显(P>0.05),研究可行。

1.2方法

对照组采取持续蓝光照射治疗,患儿裸体进入蓝光箱内接受治疗,温度调节为30℃,湿度控制在60%左右,灯光与患儿距离控制在25cm左右。进行蓝光照射治疗过程中应对患儿眼部、会阴部等进行遮盖,照射时间为24h。确保治疗过程中患儿受光均匀。

观察组采取短时多次蓝光照射治疗,操作方式、温度以及湿度调节等均与对照组相同。但照射时间控制为8h,1日照射治疗2次。两次治疗期间应间隔4h以上。

1.3观察指标

①疗效评价标准[2]:经治疗3d后患儿的黄疸症状基本消失,皮黄疸检查结果显示<11在为显效。治疗6d后达到如上标准为有效。治疗6d后患儿黄疸仍未有效消除为无效。显效+有效=总有效率。②不良反应发生几率。

1.4统计学处理

用SPSS 19.0统计学软件,计数资料和计量资料分别进行2检验和t检验,P<0.05差异有统计学意义。

2结果

2.1两组治疗效果的比较

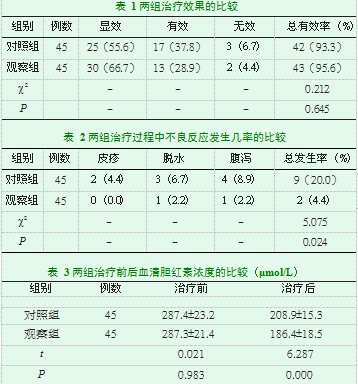

对比疗效,显示两组患儿均得到良好治疗,总有效率对比差异不明显(P>0.05),见表1。

2.2两组治疗过程中不良反应发生几率的比较

对比不良反应发生几率,结果显示观察组不良反应发生几率更低(P<0.05),见表2。

2.3两组治疗前后血清胆红素浓度的比较

治疗前对比显示差异不明显(P>0.05),治疗后对比则显示观察组改善效果更佳(P<0.05),见表3。

3讨论

新生儿黄疸的出现多因血清胆红素水平上升所致。新生儿出现血清胆红素水平上升多因机体红细胞破裂导致胆红素释放增多,加之新生儿肝功能尚未完全发育成熟,对胆红素的转运能力较差等因素所致。曾有研究调查发现新生儿黄疸的发生几率约为60%,早产儿出现黄疸的几率更高,为80%[3]。该疾病会导致患儿皮肤、黏膜等出现黄染。新生儿黄疸主要可分为生理性黄疸或病理性黄疸,对生理性黄疸而言一般不需要进行特殊处理,在2周内会消失。而病理性黄疸则需要进行对症治疗,若患儿未能及时进行治疗则可能会导致患儿出现胆红素脑病,不利于新生儿的健康成长。蓝光照射是临床治疗新生儿黄疸的常用疗法,蓝光照射是将波长控制在425-475nm之间对患儿进行照射治疗的方式,450-460nm之间波长可有效吸收胆红素,蓝光照射可促使机体内脂溶性间接胆红素转换为水溶性衍生物,帮助患儿降低血清胆红素水平,从而提高该疾病的治疗效果,预防胆红素疾病、核黄疸的发生。核黄疸会对患儿健康造成极大影响,早期黄疸患儿更易出现该并发症。有研究调查发现蓝光照射对未结合胆红素的作用高出对结合胆红素的2倍以上[4]。常规临床蓝光照射多为一次性长时间照射,该种治疗方法虽具有一定疗效,但同时也极易导致患儿出现腹泻、发热、皮疹等不良反应,同时有调查发现该疗法也会在一定程度上影响母乳摄入量,影响患儿营养供应,不利于患儿健康成长。短时多次蓝光照射则是每次照射6-8h,1日2次,中间间隔4h。与传统一次性长时间照射相比,短时多次蓝光照射有利于减少体温波动,减少对患儿生理节奏以及生长环境的干扰,在确保治疗效果的同时有效降低不良反应发生几率[3-4]。此次研究结果也显示两组患儿的治疗效果相似。但不良反应发生几率的对比则显示观察组更低。对比治疗后两组血清胆红素浓度,结果也显示观察组所得结果更佳。证明短时多次蓝光照射对患者造成的不良影响更小,但同时也可达到较为理想的治疗效果,综合分析临床应用价值,该种蓝光照射疗法更优。

综上所述,对新生儿黄疸患儿进行短时多次蓝光照射治疗的效果显著,同时也具有较高的安全性,值得临床推广。

参考文献

[1]张利红.短时多次蓝光疗法运用在新生儿黄疸治疗中的临床效果[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(13):23-24.

[2]杨勇伟.短时多次蓝光照射对新生儿黄疸治疗的有效性分析[J].全科口腔医学电子杂志,2019,6(03):156,168.

[3]严文康,马海然,廖智行,等.探讨短时多次蓝光照射对新生儿黄疸治疗的有效性[J].中国现代药物应用,2018,12(24):65-66.

[4]王小平,王彦彦,冯艺.对43例新生儿黄疸患儿进行短时多次蓝光照射治疗的效果观察[J].当代医药论丛,2018,16(24):71-72.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/21880.html