SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的研究分析下斜肌减弱术对儿童共同性外斜视手术疗效的影响情况。方法选择我院接受治疗的120例接受共同性外斜视手术治疗患儿,随机数字表法划分为参照组(60例)以及实验组(60例),参照组接受单纯外斜视矫正手术进行治疗,实验组在其基础上加行下斜肌减弱术进行治疗,观察统计两组患儿术后近期疗效以及术后6个月时的临床效果,并予以对比分析。结果术后6个月时,两组患儿组间对比正位0~±8PD、过矫>+8PD、欠矫<-8PD情况也无明显差异(P>0.05)。结论对于接受共同性外斜视矫正手术治疗的儿童,是否联合下斜肌减弱术进行治疗不会对水平斜视度产生影响,其近期疗效与远期疗效效果相同,因此,在考虑儿童共同性外斜视矫正手术时,不需要考虑下斜肌减弱术是否会对水平斜视度产生影响。

关键词:儿童;下斜肌减弱术;共同性外斜视手术

本文引用格式:张丽.研究下斜肌减弱术对儿童共同性外斜视手术疗效的影响[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(72):116,118.

0引言

斜视主要是能够支配眼球运动或者双眼单视异常的神经肌肉出现异常,并导致眼视轴出现偏离引发[1-4]。本文选择特定时间到我院接受儿童共同性外斜视手术患儿开展研究,分析应用下斜肌减弱术之后对手术效果的影响,具体报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选择于2016年12月至2018年12月到我院接受治疗的120例接受共同性外斜视手术治疗患儿,随机数字表法划分为参照组(60例)以及实验组(60例)。参照组中男性与女性例数分别为36例、24例,年龄最大16岁,最小3岁,平均(7.18±2.44)岁;实验组中男性与女性例数分别为37例、23例,年龄最大15岁,最小3岁,平均(7.20±2.43)岁。组间各项资料经统计学对比(P>0.05),存在可比性。

1.2方法

(1)参照组接受单纯外斜视矫正手术进行治疗,主要内容包括:外直肌后徙,行颞下方穹窿部结膜切口,确保其直接到达巩膜,在肌腱、巩膜两者之间使用卸史沟将外直肌勾出,并进行分离,便于充分暴露肌止端,由肌肉另一侧勾起外直肌,将Tenon氏囊、肌鞘分离,在近肌止端位置剪断止端,选择肌肉版悬吊后徙手术方式,确保外直肌后退;接着缝合结膜切口。内直肌解除术需在鼻侧穹隆位置行切口,确保到达巩膜,内直肌分离方式同上述外直肌后徒步方式相同,将内直肌暴露后使用斜视钩将其展开,使用肌肉夹将内直肌夹住,并剪断止端,在内直肌原附着点位置行肌肉缝线干预,完成缝线结扎之后将肌肉截除。

(2)实验组在其基础上加行下斜肌减弱术进行治疗,主要内容包括:均行下斜肌候选掉后徙术干预,在眼球的颞下象限穹窿部位,且同角膜边缘距离为9 mm位置处行一大约为6 mm切口,确保到达巩膜位置,于切口行钝头弯剪,将巩膜、下斜肌两者分离,借助齿镊提起筋膜组织,充分暴露下斜肌肌腹,在直视角度下使用斜肌钩将下斜肌勾出,对肌止端行分离以及暴露操作,在近肌止端位置将下斜肌剪断,在对下斜肌前角进行缝合时,需要确保其位于下直肌附着位置,同颞侧角外2 mm巩膜处,结合下斜肌具体宽度,将其固定在巩膜位置,向后悬吊约为14 mm,并对结膜切口行间断缝合干预。

术后常用药:左氧氟沙星(可乐必妥)0.02%氟米龙滴眼液,贝复舒眼膏。术后视功能训练10~20次。

1.3观察指标

观察统计两组患儿术后近期疗效以及术后6个月时的临床效果,并予以对比分析。

疗效指标:正位0~±8PD、过矫>+8PD、欠矫<-8PD。

1.4统计学方法

将本次研究所得所有项目数据资料均纳入SPSS 21.0软件分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,计数资料用率(%)表示,采用t和2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

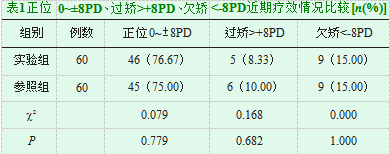

2.1正位0~±8PD、过矫>+8PD、欠矫<-8PD近期疗效情况比较

两组患儿组间对比正位0~±8PD、过矫>+8PD、欠矫<-8 PD近期疗效情况无明显差异(P>0.05),见表1。

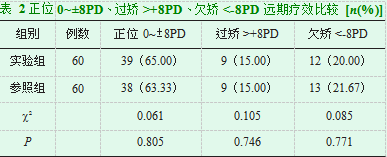

2.2正位0~±8PD、过矫>+8PD、欠矫<-8PD远期疗效情况比较

术后6个月时,两组患儿组间对比正位0~±8PD、过矫>+8 PD、欠矫<-8PD情况也无明显差异(P>0.05),见表2。

3讨论

在医学界中,下斜肌减弱术治疗方式是否可行等属于研究的重点以及难点,其于上世界六十年代便得到了普遍应用。在六条眼外肌当中,下斜肌最短,且其起始部位不是眶尖不为重的肌肉,下斜肌从起始位置,会创眶面等,且附着在巩膜上。就原在位,下斜肌收缩位置同视轴之间的夹角约为51°,因此,在此位置下斜肌主要发挥外旋作用,再者便是上转作用以及外转作用。下斜肌在对眼球发挥牵拉上转以及外旋作用的时候,眼球会进行内转[5-6]。在临床眼科疾病中,较为常见的疾病有上斜肌麻痹、下斜肌亢进等属于共同性外斜视者,在开展手术的时候,需要将下斜肌功能进行减弱[7]。

下斜肌后徙术在临床中属于常见的下斜肌功能减弱手术,且操作较为简便,且手术时间较短,不会对水平斜视度产生影响,在设计手术量的时候,可根据原在位水平斜视度开展[8]。本研究结果显示,两组患儿组间对比正位0~±8PD、过矫>+8PD、欠矫<-8PD近期疗效情况无明显差异(P>0.05),术后6个月时,两组患儿组间对比正位0~±8PD、过矫>+8PD、欠矫<-8PD情况也无明显差异(P>0.05),提示对于接受共同性外斜视矫正手术治疗的儿童,联合下斜肌减弱术进行治疗不会对水平斜视度产生影响。下斜肌后徙术中,下斜肌的附着点位置较为稳定,且具有恒定特点,经过治疗后效果理想,具有较高的预测性。但是本次研究随访时间有所限制,且所选择的样本量较小,之后还需要其他学者开展大样本研究,便于得到更为可靠以及更为正式的研究结论。

综上所述,对于接受共同性外斜视矫正手术治疗的儿童,是否联合下斜肌减弱术进行治疗不会对水平斜视度产生影响,其近期疗效与远期疗效效果相同,因此,在考虑儿童共同性外斜视矫正手术时,不需要考虑下斜肌减弱术是否会对水平斜视度产生影响。

参考文献

[1]肖志刚.水平肌加强减弱术联合下斜肌切断减弱术治疗小儿斜视的临床效果研究[J].临床眼科杂志,2017,25(2):154-156.

[2]Bang SP.Surgical Outcome to Part-time Preoperative Occlusion Therapy[J].Journal of Pediatric Ophthalmology&Strabismus,2018,55(1):59-64.

[3]李文静.显微镜下斜视矫正手术治疗儿童共同性斜视的临床疗效研究[J].中国医疗器械信息,2018,18(6):26-27.

[4]Yuan CQ.The effect of surgical methods and postoperative eye position on the quality of life in patients with intermittent exotropia[J].Chinese journal,2017,53(12):924-930.

[5]卢跃兵.水平肌加强减弱术联合下斜肌缩短术治疗小儿斜视疗效观察[J].淮海医药,2017,35(1):22-23.

[6]楚瑞雪.共同性斜视术后双眼功能训练对患儿术后眼位及视功能恢复的影响[J].首都食品与医药,2017,24(12):40-41.

[7]李任达.水平肌加强减弱术联合下斜肌切断术治疗小儿斜视的临床效果观察[J].中国医药指南,2017,15(29):61-62.

[8]崔兰.双侧斜肌减弱术对A-V征斜视上下方斜度矫正的定量研究[J].国际眼科杂志,2017,17(12):2367-2369.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/20577.html