SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:胆囊切除术后综合征(postcholecystectomy syndrome,PCS)是指胆囊切除术后出现的系列临床症候群,该病发病率较高,临床治疗效果欠佳。蒋益泽教授治疗PCS以膈下逐瘀汤为主方,通畅气机、活血化瘀止痛为首要,并兼顾患者刻诊症候群及其体质予以清热利湿、补虚益气、温中助阳、滋阴除热等治法同调,取得良好临床疗效,为PCS中医临床治疗提供了实用思路。2018年11月至2019年03月,蒋益泽教授采用膈下逐瘀汤加减治疗PCS47例,绝大部分患者取得了满意疗效,中医之道,解难病之惑,供同道参考。附典型案例1则,以资验证。

关键词:胆囊切除术;术后综合征;膈下逐瘀汤

本文引用格式:程明超,李良文,蒋益泽,等.蒋益泽教授膈下逐瘀汤治疗胆囊切除术后综合征47例经验[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(71):238-239.

0引言

胆囊切除术后综合征(postcholecystectomy syndrome,PCS)是指胆囊切除术后出现的右上腹疼痛、恶心呕吐、纳差、饱胀不适、腹胀痛、排气排便不畅,有时腹泻频繁或伴有黄疸发热等,其临床表现与胆囊切除术前类似。PCS发病率高达29%[1],大部分患者反映临床治疗效果不佳;经过长期治疗,症状没有得到缓解,反而增加了患者的经济负担和心理压力。

目前,临床治疗PCS包括手术治疗和非手术治疗:手术治疗是通过再次手术来解除粘连等,此疗法一般不仅无法根除病因,反而会在每次手术后加重粘连,且年纪较大或身体素质较差者难以承受;非手术治疗常使用抗生素、解痉镇痛药、抗酸剂、H2受体阻滞剂等药物,同时补充水分、电解质等来调节胆道功能,但其长期效果往往不理想,很难完全消除症状。中医注重整体治疗、辨证施治、结合现代药理学,对PCS的治疗具有一定的优势。故新旧手术后一旦发现有以上术后综合征趋势者,当本着中医“上工治未病”思想,主动对病人采用术后中医药等传统疗法进行调理,使患者免于胆囊术后粘连引起的系列并发症。

2015年1月至今,成都中医药大学附属医院普外科住院部共接待PCS病患700余人,根据pcs的临床表现特征,其归属于中医“胃脘痛”、“胁痛”、“腹胀”、“腹泻”、“黄疸”“胆胀”等范畴。该病中医治疗主要采用膈下逐瘀汤为基础框架,以活血化瘀止痛、疏肝理气、和胃降浊为主,并根据患者自身阴虚、阳虚、湿热、脾虚等综合证候和体质因素兼顾给予滋阴清热、温中扶阳、清热利湿、补虚益气等治法。

笔者根据四川省中医院(成都中医药大学附属医院)普外科蒋益泽教授长达三十余年的胆囊切除术后中医药治疗经验,特对2018年11月至2019年03月收治的47例PCS患者进行追访观察,现总结如下。

1临床数据

1.1一般资料

共收集47例PCS患者,均为本院住院部PCS病患。其中男性19例,女性28例,年龄23-72岁,平均40.5岁;病程3-68个月,平均23个月。11名患者接受了开腹切除胆囊术,36名患者接受了腹腔镜胆囊切除术。

1.2诊断标准

参见《实用中医消化系统疾病》拟定[2]。①胆囊切除术后3个月以上;②重复右上腹或右侧腹痛或胸腹闷满不适;③反复出现厌食、厌油腻、腹胀、肠鸣、矢气、呃逆、腹泻、便秘等消化不良症状;④排除溃疡病、肠胃炎、肝炎、胰腺炎等胆道外疾病;⑤经B超、CT、MRI等临床检查均未发现有胆总管结石、胆管狭窄和胆道肿瘤等器质性病变。具备3项及以上(其中①、⑤必备),即可诊断。

1.3纳入标准

①年龄18~75岁,有胆囊切除术史;②符合以上(1.2中的3项及以上,其中①、⑤必备)诊断标准。

1.4排除标准

①胆系外疾病,如胃十二指肠溃疡、胰腺炎、肠易激综合征、肋间神经痛等;②严重的心脑血管、肺、肝、肾、造血系统疾病及恶性肿瘤患者;③有其他消化道手术病史、妊娠或哺乳期妇女、精神病患者;④对已知药物存在过敏者及过敏体质者;⑤怀疑或确有酒精、药物滥用者;⑥符合纳入标准,但无法判断疗效或因资料不全等影响疗效判断者。

2治疗方法

采用膈下逐瘀汤方化裁进行治疗。组方:当归、酒川芎、牡丹皮、赤芍、四制香附、红花、麸炒枳壳、燀桃仁、百药煎各15g;醋延胡索20g;红曲12g;乌药、醋五灵脂10g;生甘草12g。

随证加减:脾虚证肠鸣腹泻便溏加炒白术、茯苓15g,粳米30g;厌食、刺激性厌油腻加焦麦芽、焦山楂、焦神曲各30g;恶心呕吐加半夏、竹茹各10g,陈皮6g。湿热证口干口苦、矢气、呃逆加茵陈12g,柴胡12g,青皮10g;便秘加制大黄25g,青皮10g,莱菔子20g。阴虚证心烦口苦加黄连6g,黄芩15g,炒栀子10g;失眠多梦加酸枣仁20g,夜交藤和龙骨各30g;心神不宁加炙甘草10g,浮小麦30g,大枣10g。阳虚证畏寒肢冷、完谷不化加附子9g,干姜9g,炒白术15g,丁香10g等。随证加减均参照仲景“观其脉证,知犯何逆,随证治之”的辨证思路。

用法用量:6剂,医院中药房代煎,每日3次,每次250毫升,餐后温服。两周一个疗程。以1-3个疗程为追访观察周期。

3疗效标准及治疗结果

3.1临床疗效标准

参见《中药新药临床研究指导原则》拟定[12]。①治愈:临床效果显著,胸胁疼痛、腹痛等诸多消化系统不适症状消失或基本消失,未见阳性体征,理化检查正常,3个月无复发。②有效:胸胁腹部疼痛及消化不良等诸多不适症状明显缓解,阳性体征和理化检查有所改善,但3个月内有反复。③无效:无缓解甚至加重,未观察到临床症状和体征的好转。

3.2结果

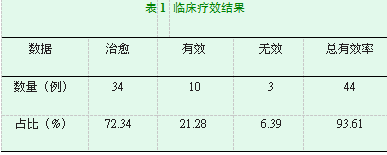

治愈34例,有效10例,无效3例,总有效率93.61%。

4讨论

4.1PCS病机分析

手术后出现PCS的原因大致如下:①诊断错误或不完整;②手术不完整;③手术的不良后果;④胆道运动功能障碍。在治疗方面,可以针对明确的原因给予对应的治疗,但是对于相当一部分不能明确原因的患者可用祖国传统医学辨证论治的诊疗方法给予中医中药解决问题。患有该疾病的患者在手术前通常具有反复胸腹疼痛和缠绵难愈的特征。因此,存在“久病入络”和“久病必瘀”的基础病机。此外,这种疾病的病因是手术创伤而损伤脉络,病理表现为血瘀气滞同时存在,所以治疗应以气血并重调理,以通络化瘀阻,清热利肝胆为依据。根据“胆囊切除术后综合征”症状,可归纳为中医“胃脘痛”、“腹胀”、“腹泻”、“黄疸”、“胆胀”和“胁痛”等范畴。中医认为胆囊附着在肝脏上,肝脏与胆腑互为表里关系。

因此可明确,PCS疾病,病位在肝脏和胆道。发病机制是金属器械损伤血脉并引起气虚、血亏,对肝脏和胆囊造成外伤,使肝胆气机不利,气滞血瘀,通降失和。气滞和血瘀是因果关系,胆腑不利影响肝脏的疏泄条达,脉络被人为损伤、痹阻不通,加重胆汁分泌、排泄不畅的程度,这一过程会加重局部瘀血阻滞,使其不易消散和吸收,即现代医学认为的血液循环不畅;胸部和上腹部均是肝胆经络所循行的地方,血瘀和气滞,肝郁不舒畅,均表现为胁痛不舒;行胆囊切除术后,因胆囊丢失、中焦气机不降,随即出现腹胀、嗳气、肠鸣、腹泻等消化系统经典症状。因此,治疗主要为疏通肝胆气机,同时予活血除瘀以促进血液循环,且一并调理好中焦气血。

4.2膈下逐瘀汤及其加减中药方义

膈下逐瘀汤首见于清代著名医家王清任《医林改错》,“无论积聚成块,在左肋、右肋、脐左、脐右、脐上、脐下,或按之跳动,皆以此方治之”,即活血逐瘀、促进血运、畅达气机。这是在中医整体观念下的一种解除疼痛、缓解肝胆气机的极好方法。本方证系因肝胆郁而气结并瘀血阻滞所致,方用红花、燀桃仁、醋五灵脂、赤芍、牡丹皮、醋延胡索、酒川芎、当归活血通经,行瘀止痛;四制香附、乌药、麸炒枳壳调气疏肝。该方为逐瘀汤方系列之一,与著名的血府逐瘀汤相比,活血祛瘀之品较多,因而逐瘀之力较强,止痛之功更好。至于本方中之甘草所以用量较重,一则是取其调和诸药,使攻中有制;二则是协助主药以缓急止痛,更好发挥其活血止痛之能。再加之百药煎清热解毒;红曲专入肝脾肠经来健脾、益气、温中,使本方共奏气血同调、活血化瘀、通络止痛、清热和胃肠之效。各单味中药组合成方,疏通条达肝气,气机升降出入正常后,使痰湿和瘀血等病理产物逐渐流动代谢起来,此乃“流水不腐,户枢不蠹”,用药后中焦通调功能也明显舒畅;脾胃运化功能增强,正所谓“脾胃为后天之本”,该汤剂的及时干预,不仅直指病所,而且多药(百药煎、红曲等)对免疫有非特异性的增强作用,有利于PCS患者预后整体机能的恢复。

4.3现代药理分析

从现代药理学来看,处方中的主要药物:柴胡、赤芍、醋延胡索,具有解肝调气、缓解胃痛的功效,皆因其具有缓解平滑肌痉挛,减少Oddi氏括约肌张力,调节胃肠蠕动功能的药理作用;三七、牡丹皮、赤芍、乌药、五灵脂等活血化瘀药,具有缓解瘀血阻滞,使络脉通畅,调和诸气的作用;大黄和百药煎可针对瘀阻化痰祛瘀、清热利胆、通腑泄热,并可促使胆汁分泌和排泄,伴有急性炎症时,可用百药煎和生大黄稍加大剂量,用于清热解毒、攻下通便从而降低胃肠道压力,这有利于胆道括约肌的开放,并发挥利胆和抗炎作用。该方诸药配伍使用,可达到增强气血循环度和疏通胆道瘀滞的目的;调畅肝气后,气机升降正常,则脾胃运化功能增强,有利于胆囊术后综合征的生理功能恢复。在治疗中,局部湿热的病理环境不容忽视,由于肝胆系中的气机不畅或结石和气血瘀阻尚未清除彻底甚至还有结石残留在胆囊外,仍可能出现胁痛和黄疸等症状,当坚持遵医嘱服药,临床上这类术后患者较多,疗效较好。

5典型病案举例

郭某,女,23岁,因“反复右上腹疼痛3年,加重2天”入住我院普外科,B超示胆囊泥沙样结石,左肾小结石。行胆囊切除术,术中出血较多,术后一周患者频发呃逆、矢气不止,日夜不停,经西药镇静、冬眠疗法,呃逆矢气均无缓解;又经针灸和推拿治疗,矢气稍减,呃逆仍无明显缓解,缠绵月余,病人十分痛苦,主治医师联合蒋益泽教授会诊。刻诊见:呃逆连声不止,饮水吃饭睡觉皆困难,腹胀纳差,大便于结,频发矢气,口干口苦,舌暗红,苔黄厚,脉弦涩,拟化瘀活血行气、降逆止呃,方用膈下逐瘀汤加减:当归15g、酒川芎15g、牡丹皮15g、燀桃仁15g、赤芍15g、柴胡15g、四制香附15g、红花15g、麸炒枳壳15g、丁香10g、百药煎15g、醋延胡索6g、红曲12g、乌药10g、醋五灵脂10g、生甘草10g、大黄12g、茵陈12g,柴胡12g,青皮10g。6剂后诸症缓解,腹胀减轻,大便调,纳食增,矢气著减,呃逆偶作,继用3剂,矢气呃逆消失,诸症全愈;再以益气养阴和胃法善后一周。追访三个月,矢气呃逆均未发作。

笔者按:患者行胆囊切除术,必致内脏功能受损。胆囊与膈肌位置靠近,手术中脉络破损,游溢于脉外“离经之血便为瘀血”,瘀血停留膈下,阻滞气机,且胆囊位于中焦,中焦为气机升降之枢纽,胆囊切除术后中焦受损、气机升降失调、肝胃不和、胃气上逆动膈,故呃逆矢气频发。前医用疏肝理气、和胃降逆、镇静等法中西医治疗,疗效不显,而蒋益泽教授会诊时用活血化瘀、行气降逆法止呃显效,盖此病确由瘀血停留、气机阻滞所致,非去病因不能止其呃逆也。怪病多痰瘀,瘀阻经脉,升降失调,胃气上逆,矢气呃逆频发,病因为瘀,今瘀血除、经脉通,升降协调,矢气呃逆即止也。

6结语

一般,约25%-30%的胆囊切除术可具有短暂临床症状,极少数随着代偿可迅速消失,大部分病人仍需要积极对症对因治疗[1]。PCS目前主要分为两类:第一类与胆胰肝系的器质性改变有关,以现有的西医诊疗水平能够明确原因;第二类目前无法澄清原因,且数量较多。因此,针对有明确原因的给予相应的现代医学对症对因治疗,但对于相当一部分不能明确原因的患者可用祖国传统医学辨证论治的诊疗方法给予中医中药解决问题。蒋益泽教授主要以通畅气机、活血化瘀止痛为主,并结合病人湿热、脾虚、阴虚、阳虚等证候表现,兼顾给予清热利湿、补虚益气、温中助阳、滋阴除热等治法同调。综上,中医处方以脏腑生理功能为中心、宏观把握病机特点、审机论治,运用膈下逐瘀汤打底能明显改善患者PCS发作频率、疼痛程度及消化系统诸多症状,收到良好临床疗效,具有广大的临床应用前景,值得继续深入研究。

参考文献

[1]王启晗,韩天权,蒋兆彦,等.胆囊切除术后综合征的临床特征[J].上海医药,2016,37(22):3-5.

[2]李乾钩,周学文,单兆伟.实用中医消化病学[M].北京:人民卫生出版社,2001:802.

[3]蒋益泽,杜志成,罗波,等.行气化瘀法对非胃肠道手术后患者胃肠功能恢复的影响[J].四川中医,2013,31(02):102-103.

[4]韩占波,王国平,董建璐.消化内科疾病诊断标准[M].北京:科学技术文献出版社,2009:408.

[5]蔡重阳,汤志刚.胆囊切除术后综合征的诊治进展[J].医学综述,2015,31(15):2800-2802.

[6]危北海,陈治水,张万岱.胃肠疾病中医证候评分表[J].世界华人消化杂志,2004,12(11):2701-2703.

[7]朱佳杰,于博文,李鹏,等.胆囊切除术后综合征的研究进展[J].临床肝胆病杂志,2015,31(10):1730-1734.

[8]陈仕距,李晓平,周高东,等.胆囊切除术后胆囊残部综合征的临床观察[J].海南医学院学报,2011,27(2):236-237.

[9]高悦.中西医结合治疗胆囊切除术后综合征临床观察[J].中国中医急症,2012,21(1):143-144.

[10]芶欣,黄建钊,石承先,等.内镜逆行胆胰管造影在胆囊切除术后综合征中的应用[J].贵州医药,2011,35(3):241-242.

[11]龚昭,周程,闵凯.胆囊切除术后综合征[J].医学综述,2006,12(15):946-948.

[12]中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中囯医药科技出版社,2002:372-373.

[13]蒋益泽,罗波,魏东,等.通腑化瘀法治疗粘连性不全性肠梗阻240例临床观察[J].四川中医,2011,29(02):64-66.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/20152.html