SCI论文(www.lunwensci.com):

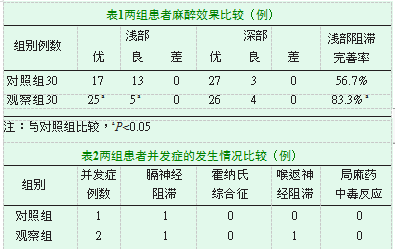

摘要:目的探讨超声引导下浅筋膜颈浅丛或者肌间隙颈浅丛联合臂丛上干阻滞用于锁骨手术的麻醉效果。方法选择2018年3月至2019年4月,60例锁骨手术患者,年龄18~55岁,ASA分级Ⅰ~Ⅱ级,随机分为对照组和观察组,每组30例。观察组行超声引导下肌间隙颈浅丛联合臂丛上干阻滞,对照组行超声引导下浅筋膜颈浅丛联合臂丛上干阻滞。比较两组患者切皮时浅部及切皮后深部麻醉效果,及膈神经阻滞、霍纳氏综合征、喉返神经阻滞、局麻药中毒反应等并发症发生情况。结果观察组浅部阻滞完善25例明显多于对照组17例,阻滞完善率83.3%明显高于对照组56.7%,追加局部麻醉观察组5例明显少于对照组13例,差异有统计学意义(P<0.05);观察组发生1例喉返神经阻滞、1例膈神经阻滞,对照组发生1例膈神经阻滞,两组患者并发症的发生情况差异无统计学意义。结论超声引导下肌间隙颈浅丛联合臂丛上干阻滞,穿刺操作简单,阻滞完善,并发症发生少,能满足锁骨手术的需要,是安全有效的神经阻滞方法,值得临床推广应用。

关键词:超声引导;颈浅丛;臂丛;神经阻滞;锁骨骨折

本文引用格式:刘勇,关大鹏,石卫军,等.超声引导下肌间隙颈浅丛联合臂丛上干阻滞用于锁骨手术的临床研究[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(71):199,201.

0引言

锁骨骨折是常见的创伤性骨折之一,内固定术是其常用的治疗方法。近年来,随着超声引导下神经阻滞的广泛应用,有关超声引导下颈丛、臂丛联合阻滞用于锁骨手术的研究报道较多[1-4],神经阻滞方法不一。我院采用超声引导下浅筋膜颈浅丛或者肌间隙颈浅丛联合臂丛上干阻滞,旨在探讨两种神经阻滞方法用于锁骨手术的麻醉效果,为临床提供参考。

1资料与方法

1.1一般资料

我院选择2018年3月至2019年4月,60例锁骨手术患者,年龄18~55岁,ASA分级Ⅰ~Ⅱ级,排除近期使用镇痛药、穿刺部位感染、凝血功能异常者。随机分为对照组和观察组,每组30例。本研究经我院医学伦理委员会批准,患者均签署知情同意书。麻醉穿刺均由熟练掌握超声引导神经阻滞技术的主治医师实施。

1.2麻醉管理

所有患者均不使用术前药,入室后开放静脉通路,监测无创血压(NIBP)、心率(HR)、心电图(ECG)以及血氧饱和度(SpO2),鼻导管吸氧,流量2 L/min。给予右美托咪定静脉输注镇静,负荷剂量0.5g/kg在神经阻滞前10分钟内输注完毕,继之以0.2g/(kg·h)持续输注至术毕。

1.3超声引导下神经阻滞

采用Wisonic Navi s彩色超声诊断系统,高频线阵探头、频率4~15MHz;对探头进行无菌处理,在超声引导下使用平面内穿刺技术,穿刺针使用无菌注射针(浙江康德莱医疗器械股份有限公司,KDL,0.7×80TWLB)。局麻药使用0.375%罗哌卡因(江苏恒瑞医药股份有限公司,批号:20170801CA),颈浅丛阻滞、臂丛上干阻滞各注入10 mL。患者取仰卧位,头偏向健侧,常规消毒铺巾。

超声探头横向放置于胸锁乳突肌后缘中点上方,采集到颈阔肌、浅筋膜、胸锁乳突肌、封套筋膜、椎前筋膜、前斜角肌、中斜角肌、肌间沟臂丛神经等超声图像,先施行颈浅丛阻滞,再施行臂丛上干阻滞。观察组肌间隙颈浅丛阻滞:在胸锁乳突肌后缘的深面,与前、中斜角肌的椎前筋膜浅面之间的间隙内,超声图像实时显示穿刺针穿刺到该处高回声结缔组织内,回抽无血后注入局麻药10mL,注药过程中通过调整穿刺针位置,使局麻药扩散到间隙内。对照组浅筋膜颈浅丛阻滞:超声图像实时显示穿刺针穿刺到胸锁乳突肌后缘中点的颈阔肌深面的浅筋膜内,回抽无血后注入局麻药10mL。两组臂丛上干阻滞方法相同,臂丛神经表现为前中斜角肌间沟内的圆形低回声信号,上干位于最上方,超声图像实时显示穿刺针穿刺到臂丛上干,注药过程中通过调整穿刺针位置,回抽无血后注入局麻药10mL,使局麻药包绕上干。

1.4观察指标

神经阻滞完成30min后开始手术。记录切皮时浅部及切皮后深部麻醉效果,优:为阻滞完善,切皮、骨折复位内固定时无痛,患者安静;良:为阻滞欠佳,切皮时、或者骨折复位内固定时轻度疼痛,患者痛苦呻吟,需手术医生分别予以皮下、肌层局部麻醉完成手术;差:为阻滞失败,切皮时、或者骨折复位内固定时中、重度疼痛,患者疼痛难忍,需变更全身麻醉完成手术。记录膈神经阻滞、霍纳氏综合征、喉返神经阻滞等并发症发生情况。

1.5统计学方法

采用SPSS 19.0软件进行统计学处理,计数资料以率(%)表示,组间比较应用2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

观察组浅部阻滞完善25例明显多于对照组17例,阻滞完善率83.3%明显高于对照组56.7%,追加局部麻醉观察组5例明显少于对照组13例,差异有统计学意义(P<0.05);两组没有变更全麻的患者;两组深部麻醉效果比较差异无统计学意义(见表1)。观察组发生1例喉返神经阻滞、1例膈神经阻滞,对照组发生1例膈神经阻滞,两组患者并发症的发生情况差异无统计学意义(见表2);上述并发症均于术中缓解,术后随访患者无不适。

3讨论

锁骨区域同时接受臂丛和颈丛神经的双重支配,即锁骨皮肤的感觉支配主要来源于颈丛(C3-C4)的锁骨上神经,而锁骨深部肌肉则主要由臂丛上干支配(C5-C6)[7]。这就为锁骨骨折内固定手术,颈浅丛联合臂丛上干阻滞提供了解剖依据。

臂丛神经的干、支粗大,在高频超声下易于识别,能精确定位,实时监测药物扩散,阻滞效果完善,已经广泛应用于临床;颈浅丛神经的分支较为细小,在高频超声下难以识别,无法定位,这是超声引导下颈浅丛阻滞方法不一的原因,研究报道有颈阔肌下[1]、胸锁乳突肌下缘[3]、胸锁乳突肌后缘下方胸锁乳突肌和前斜角肌间隙[4]、胸锁乳突肌中点后缘下方高回声结缔组织内[2]等。田玉科与梅伟[5]研究认为在胸锁乳突肌后缘深面的间隙内,前、中斜角肌的椎前筋膜浅面即为颈浅丛发出位置;颈浅丛神经即位于其间的高回声结缔组织内[2];部分患者可观察到低回声信号,呈蜂窝状[6];本研究中,观察组在超声引导下将局麻药注入到该处,即完成肌间隙颈浅丛阻滞。

颈丛皮支在颈阔肌深面的浅筋膜内,从胸锁乳突肌后缘中点浅出,位置表浅且相对集中[8],是传统颈浅丛神经阻滞的穿刺点。本研究中,对照组在超声引导下将局麻药注入到该处,即完成浅筋膜颈浅丛阻滞。

观察组浅部阻滞完善25例,明显多于对照组17例,阻滞完善率83.3%明显高于对照组56.7%;我们分析对照组浅部阻滞完善率不高的原因,可能与对照组局麻药扩散受到颈阔肌、浅筋膜阻隔,难以实现对颈浅丛各分支如锁骨上神经的包绕;而观察组在胸锁乳突肌后缘深面,与前、中斜角肌的椎前筋膜浅面之间的间隙内,注药过程中通过超声引导调整穿刺针位置,实时观察局麻药扩散效果,能确保局麻药在高回声结缔组织内广泛扩散,包绕颈浅丛各分支,因此阻滞完善率高。

综上所述,超声引导下肌间隙颈浅丛联合臂丛上干阻滞,穿刺操作简单,阻滞完善,并发症发生少,能满足锁骨手术的需要,是安全有效的神经阻滞方法,值得临床推广应用。

参考文献

[1]姜景卫,毛桂琴,毛美娟,等.超声引导改良颈臂丛阻滞在锁骨手术中的临床应用[J].浙江临床医学,2015,17(8):1411-1412.

[2]董敏,吴文春,曹雅军,等.超声引导臂丛上干单点注射复合颈浅丛阻滞在老年患者锁骨内固定手术中的应用[J].医学信息,2017,29(10):105-106.

[3]傅志海,吴雅松,王小虎,等.超声引导锁骨手术患者C5和颈浅丛联合阻滞的效果[J].中华麻醉学杂志,2013,33(11):1380-1382.

[4]郑德军,黄新利,王艳梅,等.超声引导锁骨上神经与颈浅丛联合肌间沟臂丛阻滞用于锁骨手术的临床观察[J].新疆医学,2018,48(1):33-35.

[5]田玉科,梅伟.超声定位神经阻滞图谱[M].北京:人民卫生出版社,2011:213.

[6]周海东,陈益君,陈勇杰,等.超声引导颈浅丛阻滞下颈内静脉置管的临床观察[J].中国超声医学杂志,2017,33(1):8-10.

[7]庄心良,曾因明,陈伯銮.现代麻醉学[M].第3版.北京:人民卫生出版社,2003:1052-1060.

[8]刘树伟,李瑞锡.局部解剖学[M].第8版.北京:人民卫生出版社,2013:42-43.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/19986.html