SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:质子泵抑制剂(Proton pump inhibitor,PPI)对胃酸分泌具有强大的抑制作用。PPI可特异性的富集在壁细胞顶端分泌小管膜外侧,并在酸性环境下进一步活化为次磺酸/次磺酰胺,后者可与质子泵上半胱氨酸残基形成二硫键,使质子泵失活。不同PPI在体内的代谢存在一定差异,导致其疗效、药物相互作用方面均有所不同,本文就PPI研究进展做一综述。

关键词:质子泵抑制剂;药物代谢;临床疗效;不良反应

本文引用格式:郭强,段韶军,张爱国.质子泵抑制剂的研究进展[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(64):39-40.

A Review of Research Progress on Proton Pump Inhibitor

GUO Qiang1,DUAN Shao-jun1 ZHANG Ai-guo2

(1.Department of Pharmacy,the People’s Hospital of Jincheng City,Jincheng,Shanxi,048000;2.Gastroenterology Department,the People’s Hospital of Jincheng City,Jincheng,Shanxi,048000)

ABSTRACT:Proton pump inhibitor(PPI)has a powerful effect on inhibition of gastric acid secretion.PPI can be specifically enriched at the outside of the secretory tubule on the top of the parietal cells,and can further be activated into sulfonate/sulfonamide under acid environment.The sulfonate/sulfonamide can form disulfide bond with the cysteine of proton pump,thus deactivating the proton pump.There are some differences in the metabolism of PPI in vivo,which lead to different therapeutic effects and drug interactions.In this paper,the research progress on PPI was reviewed.

KEY WORDS:Proton pump inhibitor;Drug metabolism;Clinical effects;Adverse reactions

0引言

临床中已经出现了很多将壁细胞作为靶点的药物用于治疗胃酸相关性疾病。其中具有代表性的两类药物就是组胺H2受体拮抗剂和质子泵抑制剂(PPI),后者因抑酸作用强、临床疗效显著优于前者而成为了酸相关性疾病治疗的一线药物。本文就PPI研究进展做一综述,以期为临床合理使用PPI提供参考。

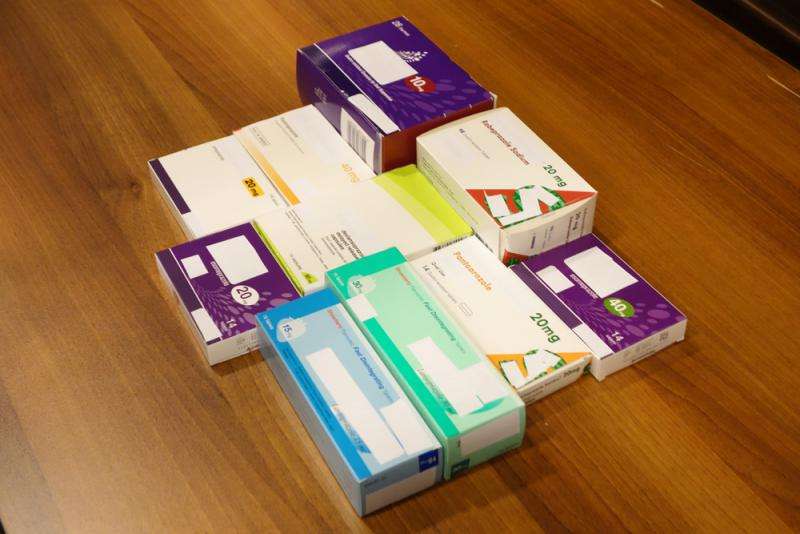

1质子泵抑制剂

PPI属于苯并咪唑类化合物,所有这些药物结构中均含有一个苯并咪唑环和吡啶环,两者通过一个甲磺酰基相连[1]。目前国内临床上使用的PPI有奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑,还有较新的雷贝拉唑、埃索美拉唑和艾普拉唑。

1.1PPI的体内过程

1.1.1PPI在胃内的富集与活化:PPI是前体药物,在胃内转化为相应的活性形式后才能发挥抑酸作用。分泌状态下的壁细胞分泌小管内是强酸性环境(pH<4),呈弱碱性的PPI(奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑的pKa约为4,雷贝拉唑的pKa约为5)会在该部位质子化。这是PPI进入体内发挥药理作用前的第一步,此过程使得该部位的药物浓度得到富集(是血浆药物浓度的1000倍)。这一步中,不同的PPI之间在富集的快慢方面差别不明显。PPI在分泌小管部位富集后,接下来是在酸性环境下由前体药物转化为具有高度亲硫活性的物质(次磺酸或者次磺酰胺),后者再与分泌小管外膜上处于泌酸状态的质子泵的半胱氨酸残基中的巯基(-SH)形成二硫键,使后者失活。研究发现,这一步的转化速率与相应PPI中苯并咪唑基团的碱性呈正比,而相应PPI苯并咪唑基团碱性强弱依次为奥美拉唑>兰索拉唑≥雷贝拉唑>泮托拉唑[2]。不同的PPI与半胱氨酸残基的结合位点有所不同,除了均与Cys813结合之外,奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑还可分别与Cys892、Cys321、Cys822结合,雷贝拉唑则还与Cys822、Cys892、Cys321结合。现在认为Cys822因较难接触到还原性物质(如谷胱甘肽等),PPI与其形成的二硫键不易被破坏,可能对延长PPI对质子泵的抑制有意义。因为PPI仅能够对处于泌酸状态时的质子泵结合,因此一般推荐PPI于餐前30分钟服用,以确保当PPI在体内浓度较高时,尽可能多的质子泵处于激活状态。另外,PPI体内消除半衰期较短(通常在1小时以内),其体内浓度较高时并不是所有的质子泵都处于激活状态,同时考虑新生的质子泵的产生等因素,通常在用药3天左右才能够达到对胃酸分泌的稳定抑制,此时PPI与质子泵的共价结合、药物清除以后非激活状态的质子泵的活化以及新生质子泵彼此达到平衡[3]。

胃壁细胞内的质子泵的半衰期大概为54小时(另一说30-48小时),这意味着每24小时体内会有大约20%的新的质子泵产生,且夜间可能产生速度更快。假设早饭前给予PPI时有70%的质子泵处于泌酸状态,则每日一次的给药方案可抑制66%的胃酸分泌。当达到单次最佳给药剂量后,进一步提高单次剂量对抑酸作用没有明显的提高,增加给药次数可作为更合适的选择[4-5]。

1.1.2PPI在肝脏的代谢。PPI作为前体药物本身不具有药理活性,进入体内后可被肝脏快速代谢,血浆消除半衰期在1-2小时(艾普拉唑半衰期较长,为3-4小时)。在该过程中扮演重要角色的是肝酶CYP2C19和CYP3A4。以奥美拉唑为例,其被CYP2C19代谢为5-O-去甲基代谢产物,被CYP3A4代谢为砜类化合物。根据代谢的快慢,可将人群分为纯合子快代谢型(homoEM)、杂合子快代谢型(heteroEM)和慢代谢型(PM)。PM、heteroEM人群的血药浓度时间曲线下面积(AUC)分别是homoEM的3-10倍、2-13倍。CYP2C19的基因多态性是造成这种区别的原因,最常见的PM人群的基因为CYP2C19*2和CYP2C19*3,编码无用蛋白。亚洲人群中约有12-22%为PM型,白种人则仅有3%属于PM型。奥美拉唑是由R-构型和S-构型组成的外消旋体混合物,不同构型对于CYP2C19的亲和性不同。其中,S-构型与R-构型相比对CYP2C19不敏感,故而在不同人群中S-奥美拉唑(即埃索美拉唑)血药浓度比奥美拉唑更加稳定[6]。其它PPI一定程度上存在与奥美拉唑相似的情况,但是也存在着明显的差异。泮托拉唑在肝内除了经过CYP450酶催化之外,还可通过硫酸转移酶的II相代谢进行旁路代谢[7]。当与其他通过CYP450酶系代谢的药物配伍时,泮托拉唑可通过该代谢途径代谢,故而药物相互作用较少。雷贝拉唑的主要代谢途径是在肝脏通过非酶途径代谢为雷贝拉唑硫醚和碱基,只有极少部分通过CYP2C19代谢为去甲基雷贝拉唑,因此该药的与其它药物的相互作用也较少,同时受CYP2C19基因多态性的影响也较小(无论在EM或PM人群中,胃内pH达到>4.0时无明显差别)。

2 PPI的临床疗效

研究表明,PPI的血药浓度时间曲线下面积(area under curve,AUC)在低剂量时与其抑酸作用成线性关系,可用于反映药物活性,比较而言,药物的峰浓度(tmax)则没有那么重要[8]。不过,目前测定胃内pH变化是评估PPI疗效的最常用方法,即采用胃内pH超过3或4的持续时间以及平均pH作为评价PPI疗效的指标。

奥美拉唑作为第一个上市的PPI,关于其临床疗效的研究也最为全面,其它PPI的疗效多以奥美拉唑作为参照。有研究发现兰索拉唑30 mg/d的抑酸作用略强与奥美拉唑20 mg/d,但也有研究认为没有明显区别[9]。兰索拉唑30 mg/d相对奥美拉唑40 mg/d没有优势。泮托拉唑40 mg/d对于胃内pH的提升优于奥美拉唑20 mg/d,但是同等剂量下则优势不明显。

由于PPI分子中不含对称因素,故而所有的奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑、雷贝拉唑均是外消旋体,包含了S-、R-两种对映异构体。S-异构体由于其在代谢方面的优势(前文所述),被认为对于提高疗效有意义。Lind等人研究发现接受40 mg埃索美拉唑治疗的患者,每日胃内pH>4的时间为16.8小时,24小时平均pH为4.9。一些研究的结果也支持埃索美拉唑无论在提高胃内pH值,还是在酸相关性疾病的治愈率方面均优于其他PPI。另外,考虑到埃索美拉唑半衰期仍然较短(1-1.5小时),一日两次的给药方案更具优势。对于较新的艾普拉唑目前研究尚少,JS Shin等人在一项包含40为健康志愿者的临床一期中发现艾普拉唑(20 mg或者40 mg,每日一次)在控制24小时以及夜间胃内pH方面显著优于埃索美拉唑(40 mg每日一次)。而较小剂量的艾普拉唑(10 mg/d或者15 mg/d,每日一次)在为期8周的治疗反流性食管炎方面的疗效则与埃索美拉唑(40 mg,每日一次)相近。

在最近的一项包含6188人的比较奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑、雷贝拉唑、埃索美拉唑以及艾普拉唑在治疗十二指肠溃疡的疗效和耐受性的meta分析中,各个PPI没有显示出明显的差别。一项研究对不同PPI的临床疗效进行了量化评估,相对于奥美拉唑(活性为1),泮托拉唑、兰索拉唑、埃索美拉唑、雷贝拉唑分别为0.23,0.90,1.60,1.82。

关于PPI静脉制剂与口服制剂的疗效差异,一项包含90名消化性溃疡出血成功止血后的患者,随机分为奥美拉唑、泮托拉唑、雷贝拉唑三个组,每个治疗组又分为口服组和静脉治疗组,结果72小时胃内平均pH的比值没有明显差异(奥美拉唑组为6.56 vs 6.93,泮托拉唑组为6.34 vs 6.32,雷贝拉唑组为6.11 vs 6.18)。

3PPI的不良反应

随着PPI在临床的广泛使用,其可能带来的副作用也应当引起足够重视。2015年Beers标准建议,除了高危人群之外,应用PPI不应当超过8周,其依据是长期应用PPI可能带来的艰难梭菌感染、骨密度丢失和骨折。PPI与艰难梭菌感染的关系已经被多项Meta分析所证明,此外部分研究认为PPI可能增大肠道沙门氏菌、弯曲菌感染的发生率[10]。2012年FDA安全警告提醒医师当服用PPI的患者出现腹泻时应当警惕艰难梭菌感染。

PPI的使用对骨代谢的影响也而被很多研究所肯定,其机理是减少人体对于钙的吸收和对破骨细胞活性的抑制。一项2012年的研究结果显示,长期服用PPI的女性发生髋骨骨折的风险升高35%。除了对钙吸收的影响之外,PPI还可能减少人体对于铁、镁、维生素B12等的吸收,其中又以对镁的吸收影响最显著,因此建议长期服用PPI的患者(尤其是同时正在服用利尿剂或洋地黄类药物)定期检测血镁水平。

除上述不良反应之外,部分回顾性研究还发现PPI可能与急慢性肾损害、某些高龄患者的精神异常、肺炎、胃类癌、反弹性的高胃酸分泌有关系,但是其中的确切因果关系仍然需要进一步研究。

4结论

酸相关疾病是临床常见病症,质子泵抑制剂的出现在这一类疾病的治疗上有划时代的意义,现已成为临床一线用药。本文介绍了PPI在体内的代谢过程、临床疗效的对比以及不良反应的发生情况,希望能够为临床以及基础研究提供一定参考。

参考文献

[1]Sachs G,Shin J M,Howden C W.Review article:the clinical pharmacology of proton pump inhibitors[J].Alimentary Pharmacology&Therapeutics,2010,23(s2):2-8.

[2]Moo S J,Nayoung K.Pharmacokinetics and Pharmacodynamics o f t h e P r o t o n P u m p In hibit o r s[J].J o u r n al o f Neurogastroenterology&Motility,2013,19(1):25-35.

[3]Shin J M,Kim N.Pharmacokinetics and Pharmacodynamics o f t h e P r o t o n P u m p In hibit o r s[J].J o u r n al o f Neurogastroenterology&Motility,2013,19(1):25.

[4]宋镭,姜政.质子泵抑制剂与血清铁和维生素B12吸收关系的研究进展[J].胃肠病学和肝病学杂志,2019,28(01):117-120.

[5]陈辰,史天陆,吴文信,等.质子泵抑制剂潜在用药风险的研究进展[J].中国医院用药评价与分析,2018,18(12):1722-1724+1726.

[6]程冰封,谌卫,郭志勇.质子泵抑制剂应用与慢性肾脏病关系的研究进展[J].药学服务与研究,2018,18(06):406-409.

[7]唐智权.质子泵抑制剂的药理及临床应用探究[J].中国继续医学教育,2018,10(31):107-108.

[8]黄琼,杜洁,成舒乔,等.癌症患者质子泵抑制剂使用的研究进展[J].中国临床药理学与治疗学,2018,23(10):1179-1187.

[9]贺秀玲,张继荣.质子泵抑制药的药理作用及临床应用分析[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(77):117+129.

[10]黄冠东,仲伟喜,封启明.质子泵抑制剂对心血管疾病发生风险的研究进展[J].海南医学,2018,29(06):821-823.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/19254.html