SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的分别观察瑞舒伐他汀与阿托伐他汀治疗冠状动脉斑块的临床疗效。方法选择2016年4月至2017年8月收治的70例冠状动脉斑块患者,按照随机原则分为甲、乙两组,分别给予阿托伐他汀与瑞舒伐他汀治疗,对比两组患者疗效。结果治疗后,两组患者血脂水平(TC、TG、LDL-C、HDL-C)、血管内超声参数(血管体积、管腔体积、斑块体积)均有改善,乙组以上检测指标改善优于同期甲组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论和阿托伐他汀相比,瑞舒伐他汀治疗冠状动脉斑块,效果更为理想,值得推广。

关键词:冠状动脉斑块;瑞舒伐他汀;阿托伐他汀;疗效观察

本文引用格式:牛之芬.应用瑞舒伐他汀与阿托伐他汀治疗冠状动脉斑块的有效性研究[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(64):141-142.

0引言

心血管疾病已经成为危及人类生命健康水平的头号杀手,有统计显示[1],每年全球约有1900万人会经历突发性心脏事件——急性冠状动脉综合症(ACS)或心源性猝死,还有部分人缺乏先兆症状,故此易诱发急性心脏病时间的潜在病理因素,应加强临床诊断与治疗。最近几年中,国内外针对突发性心脏事件研究深度不断增加,冠状动脉斑块在心血管疾病发生发展中发挥的作用逐渐受到重视。阿托伐他汀为ACS标准治疗方案中的常用他汀类药物,长期强化治疗,有利于改善动脉斑块的生物学特征、逆转不稳定斑块,优化患者预后。最近有研究指出[2],瑞舒伐他汀在冠状动脉斑块治疗方面的价值更优于阿托伐他汀。基于此,本文对两组药品在冠状动脉斑块治疗中的应用效果做出对比研究,具体如下。

1资料与方法

1.1一般资料。选择2016年4月至2017年8月收治的70例ACS患者,均经心电图、血管内超声(IVUS)、冠状动脉造影(CAG)等检查确诊,所有入选患者均体现为单支病变,IVUS检查提示管腔面积≥4 m2,斑块最大负荷率约为50%,CAG检查提示冠状动脉狭窄约50%-70%,随机分为(甲组、乙组)两组,甲组(n=35)男19例,14例;年龄51-82岁,平均(61.2±5.4)岁,体质量21-24 kg/m2,平均(22.9±2.2)kg/m2,吸烟11例、高血压16例、糖尿病19例。乙组(n=35)男17例,18例;年龄52-84岁,平均(61.8±5.7)岁,体质量21-25 kg/m2,平均(23.2±2.5)kg/m2,吸烟10例、高血压18例、糖尿病18例。甲、乙两组患者以上资料经对比分析,均无明显差异(P>0.05),有进一步比较的意义。

1.2方法

1.2.1甲组:阿托伐他汀,20 mg/d,1次/d,睡前口服。

1.2.2乙组:瑞舒伐他汀,10 mg/d,1次/d,睡前口服。两组患者均连续用药1年后,对比用药效果。

1.3观察指标

1.3.1分别于用药治疗前后,用免疫透射比浊法检测血脂[LDL-C(低密度胆固醇)、TC(胆固醇)、TG(三酰甘油)、HDL-C(高密度胆固醇)]水平。

1.3.2 IVUS参数:选用Boston公司的超声诊断仪、超声成像系统去检测并记录所血管、管腔及斑块对应的体积。

1.4统计学处理。本次试验研究选用SPSS 16.0软件包,(±s)表示计量资料,符合正态分布的用独立样本t检验,否则用LAD-t检验。差异检测标准:P=0.05。

2结果

2.1血脂水平。用药治疗前,两组患者TC、TG、LDL-C、HDL-C水平差异不显著(P>0.05);连续用药治疗1年后,所有患者TC、TG、LDL-C水平降低,HDL-C水平上升,本组治疗前后差异较显著(P<0.05),治疗后,乙组血脂水平改善效果更优于甲组(P<0.05),见表1。

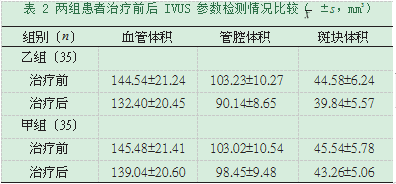

2.2IVUS参数。治疗后,两组患者血管、管腔及斑块对应的体积均降低,乙组以上指标低于本组治疗前与同期甲组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

3讨论

大量的临床研究指出[3],动脉粥样硬化斑块与继发性血栓是SCS发生发展的独立危险因素。SCS患者的预后体现出高度的时间依赖性,及时予以合理的早期干预措施,对优化患者预后具有极深远的意义,除制动卧床、吸氧、镇痛、心电监护等常规治疗之外,药师治疗也是不可缺少的干预措施,包括抗缺血治疗、抗凝、抗血小板治疗等。药物治疗中早期给予他汀类药物可明显降低SCS的发生率与死亡率。

血脂异常是动脉粥样斑块的危险因素之一,故此通过调节机体血脂水平,能拖延甚至逆转脉粥样斑块进程是较为可行的措施之一。他汀类药物可通过减缩斑块脂质核心面积、降低氧化低密度脂蛋白摄取率、纠正并改善心脏内皮细胞功能、强化粥样斑块纤维帽稳定性、降低斑块内巨噬细胞的数量、弱化单核细胞趋化作用等方式,实现稳定斑块、逆转斑块形成等目标。阿托伐他汀是临床上一类常用的他汀类药物,其具有安全性高、作用优良及不良反应轻微等特点。但是还是有部分研究指出,阿托伐他汀治疗冠心病等心血管疾病的疗效欠佳,故而,应选择一种调脂效果更明显、有效的他汀类药物去治疗心血管疾病[4]。

瑞舒伐他汀钙是第三代他汀类药品,其能和肝细胞中的甲基戊二酰辅酶A还原酶形成竞争性关系,抑制其活性,进而明显降低血脂水平。该药物半衰期相对较长,药物代谢水平和患者年龄、性别等因素无相关性,药物毒性小。此外,该降脂类促进LDC-C向细胞的迁徙进程,进而增强机体对LDC-C的清除能力,有效降低LDC-C水平。最近几年中,有体外研究实验表明,瑞舒伐他汀钙具备良好的抗血小板聚集功能,进而减轻机体的炎症反应,同时维护血管内皮完整性,强化冠心病患者斑块的稳定性,进一步优化疾病的临床疗效[5]。

IVUS为一类可以在离体、活体条件下研究动脉几何及动脉粥样斑块的影像学方法,与CT成像技术相比较,其能更清晰的呈现出血管壁及粥样硬化斑块的组织形态学特征,准确的评估管腔、斑块与血管对应的面积指标,所测量到的结果和组织相关性优良。陈文强等在研究中选择31例不稳定斑块与12例稳定型心绞痛患者为研究对象,均给予IVUS检查,结果表明该类影像学技术能准确的辨识易损斑块,为临床诊断早期发现斑块并估测斑块破裂性奠定良好基础。但IVUS属于一类倾入性检查,在精确鉴别斑块组织成分上存在较大难度,尚不能为疾病临床诊治提供精确的斑块完整组织病理性特征。

在本次研究中,甲、乙两组患者分别给予阿托伐他汀、瑞舒伐他汀治疗。结果表明,治疗后,乙组TC、TG、LDL-C水平更低于甲组,HDL-C水平更高于甲组,血管、管腔及斑块对应的体积更低于甲组,经对比分析,差异均有统计学意义。由此可见,和阿托伐他汀相比,瑞舒伐他汀治疗冠状动脉斑块,效果更为理想,值得推广。

参考文献

[1]王燕,王小艳,刘丽伟,等.依折麦布联合瑞舒伐他汀治疗低密度脂蛋白胆固醇未达标的急性冠状动脉综合征的临床研究[J].现代药物与临床,2018,33(12):3161-3166.

[2]季文锋.阿托伐他汀与瑞舒伐他汀对高龄急性冠状动脉综合征患者氯吡格雷抗血小板活性的影响[J].吉林医学,2018,39(04):675-676.

[3]陈阳,彭朝权.阿托伐他汀和瑞舒伐他汀强化治疗方案控制冠状动脉粥样硬化进展的疗效及安全性[J].循证医学,2015,15(06):342-347.

[4]汪蓓蕾,华锦胜,胡章乐,等.瑞舒伐他汀与阿托伐他汀对经皮冠状动脉介入治疗患者术后血浆白介素-18浓度的影响[J].中国临床保健杂志,2015,18(06):615-617.

[5]杨杰.他汀类药物对冠状动脉粥样硬化斑块的治疗体会[J].世界最新医学信息文摘,2017,17(25):139+142.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/19196.html