SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:中医穴位疗法内容丰富,包括针刺、穴位注射、穴位埋线、穴位敷贴、耳穴贴压、穴位按压等一系列治疗方法。本文通过对近年来穴位疗法干预肛门病术后疼痛的研究进展进行综述,以期为临床深入研究提供借鉴和依据。

关键词:穴位疗法;肛门病;术后疼痛;研究进展

本文引用格式:卯银辉,杨朔,陈亮.穴位疗法干预肛门病术后疼痛的研究进展[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(56):34-36.

0引言

疼痛作为一种机制复杂的组织损伤,至今在医学上仍是较难解决的问题之一。疼痛在肛门病术后很难避免,持续、长久的疼痛可能会导致患者对治疗的不配合,甚至会对术者失去信任。随着中医学的逐步发展,在应对术后疼痛上取得了很大的进展。穴位疗法作为中医传统治疗方法之一,在应对疼痛上独具特色。本文旨在归纳、总结穴位疗法在近年来对肛门病术后疼痛的研究进展,现将综述如下。

1中医学对肛门病术后疼痛病因病机的认识

1.1病因认识

中医外科手术最早可追溯到3000年前的周代,那时就有被称为“疡医”的外科医生,他们使用一些简单的手术及外治疗法治疗疮疡及体表外伤。《诸病源候论·金疮肠出候》记载:“金疮肠断,两头见者,可速续之。先以针缕如法,连续断肠,便取鸡血涂其际,勿令气泄,即推而纳之。但疮痛者,当以生丝缕系,绝其血脉”。证明当时已经能做早期的断肠清创缝合包扎术。但是对于术后疼痛中医古代文献并没有明确的记载,可列为“痛证”范畴。中医对痛证不乏详细的记载和认识,最早记载痛证见于《周易》《易·说卦》曰:“坎为水,其为人也,为如忧,为心病,为耳痛”。中医学认为,疼痛的产生不外乎外感六淫、内伤七情、跌扑损伤、劳倦、虫积、饮食等,《内经》中认为,疼痛的产生以寒邪为主[1]。肛门病术后的疼痛在中医病因上可认为是外伤造成的,人为的手术产生切割伤从而导致疼痛的产生。这种疼痛往往与患者的情志也有很大关系,低沉、消极的情绪可能会加重患者的疼痛,同时,疼痛的产生也不排除由于术后感受六淫之邪等外邪而引起。

1.2病机认识

中医学对于疼痛的病机分析多以虚实为纲,分为实痛与虚痛,“不通则痛”为实痛,“不荣则痛”为虚痛。《素问·举痛论》[2]曰:“经脉流行不止,环周不休,寒气入经而稽迟,泣而不行,客于脉外则血少,客于脉中则气不通,故卒然而痛”。首次提出了“不通则痛”的理论指导依据。明代医家张介宾明确提出“不荣则痛”理论。在中医外科方面,“不通则痛”的痛证理论依据为大多医家所认同。明代陈实功的《外科正宗》在《内经》理论基础上阐明了经络气血凝滞是外科病痛证主要病机之一[3]。由于患者术后会损伤正气,身体机能下降,特别是老人、婴孩等素体虚弱的患者会虚之更虚,所以并不能因此排除“不荣则痛”的理论基础。

2穴位疗法的应用

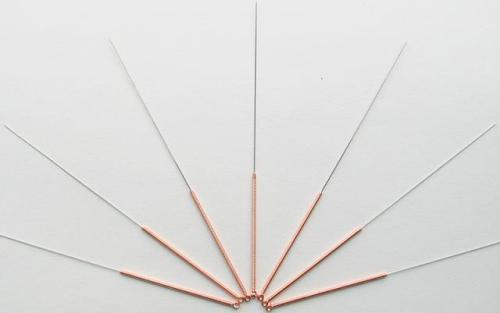

2.1针刺疗法

针刺疗法是穴位疗法中最常见的一种治疗方法,借助针具刺入人体穴位,达到刺激经络的目的。现代医学证明,针刺可通过神经系统等对人体产生镇痛作用[4]。曾华[5]对63例混合痔外剥内扎术后患者进行临床观察,与对照组相比,在术后2 h内针刺镇痛效果更好,且可缓解创缘水肿、尿潴留等并发症。孙兴伟[6]采用针刺法对60例痔术患者进行临床观察,结果表明针刺组止痛效果在治疗后2 h以内优于洛芬待因组。惠小苏[7]通过针刺董氏奇穴对痔术患者进行观察,结果发现治疗组在疼痛缓解速度上快于口服及通安组。刘泉[8]通过针刺长强穴对肛门病术后患者进行疼痛耐受的临床观察,结果发现,针刺长强穴可增强患者对疼痛的耐受力并减少对镇痛药物的依赖。樊瑛瑛[9]针刺束骨穴对混合痔术后疼痛患者进行临床观察,结果认为在起效时间、有效起效时间上治疗组更具优势。针刺疗法的在术后短时间内镇痛效果明显,在长期镇痛效果上存在一定局限性,但是针刺疗法的安全性高、不良反应小,在临床上仍不失为一止痛良法。

2.2穴位注射疗法

穴位注射又称“水针”,是将特定药物注射到人体穴位以达到特定效果的方法。其止痛机制与针刺基本相似,但穴位注射借助药物的特殊作用增强了止痛效果。胡一杰[10]对30例混合痔术后患者采用地佐辛注射液穴位注射,结果表明治疗组在患者术后6 h给予穴位注射可明显缓解切口疼痛并减少止痛药的使用。李智[11]对承山穴进行穴位注射,观察直肠粘膜环切术术后疼痛的患者发现,术前24 h及术后6 h穴位注射复方当归注射液可明显减轻患者术后肛门疼痛的症状。舒涛[12]通过长强穴注射氢溴酸高乌甲素注射液的方法对肛门病术后疼痛的患者进行观察,结果表明在各时段治疗组总有效率均高于对照组。张威[13]对治疗组患者采用长强穴、会阳穴注射维生素B12的方法,对照组予以切口局部注射复方亚甲蓝和利多卡因的混合液,结果发现二者治疗效果相当,但是穴位注射具有安全性高、副作用小等优势。由此可见,穴位注射通过药物与穴位的协同作用可达到疏通肛门局部气血的功效,从而起到良好的止痛效果。

2.3穴位埋线疗法

穴位埋线是通过针具和药线在穴位内产生刺激,以达到防治疾病的一种治疗方法。其将穴位封闭效应、针刺效应等多种效应融为一体,从而产生一种复杂的、持久而柔和的非特异性刺激[14]。借助这种持久的刺激,穴位埋线可达到长期止痛的效果。李海玲等[15]采用双侧上巨虚、承山穴穴位埋线的方法将60例肛肠病术后患者分为治疗组和对照组各30例,术后2、3、5、7 d疼痛积分差异有显著性意义(P<0.05)。李佳楠[16]对治疗组31例混合痔患者进行长强穴穴位埋线治疗,结果表明长强穴埋线法临床镇痛疗效满意。岳燕花等[17]采用长强、承山穴位埋线治疗混合痔术后疼痛,治疗后可持久镇痛,延迟疼痛出现时间并加速疼痛消失。熊之焰等[18]运用穴位埋线法治疗混合痔术后肛门疼痛的患者32例,总有效率治疗组为96.9%。曹秋锐[19]对50例肛周脓肿患者采用穴位埋线治疗,治疗后患者术后换药及排便的疼痛感减轻,并且有效缩短术后疼痛持续的时间。穴位埋线操作简便、效高价廉,患者接受度高,依从性好,值得在临床广泛应用。

2.4穴位敷贴疗法

穴位敷贴疗法通常选用相应的药物研末,用适量的介质调和,制成药饼或药膏,敷在患者体表相应的穴位上,使药物经皮渗透入体内以达到治病目的[20]。肛门病术后常选用一些活血化瘀的药物进行穴位敷贴,可达到良好的止痛效果。孙惠芳等[21]对51例痔疮术后患者行穴位敷贴疗法,结果认为穴位敷贴疗法具有安全可靠的疗效,具有一定的临床研究价值。方丽英等[22]在常规护理的基础上加以穴位敷贴观察痔病术后疼痛的患者,结果发现术后72 h内治疗组对疼痛的缓解明显优于对照组,且不良反应率得到降低。曾于恒[23]采用钟碧膏穴位敷贴对混合痔外剥内扎术术后患者进行临床观察,治疗组在术后3~7 d的疗效优于对照组,总有效率达92.68%,且无不良反应发生。周慧[24]对40例患者进行穴位敷贴联合中药熏蒸治疗,治疗组在有效率、缓解症状等方面均优于对照组。中药穴位敷贴疗法借助药物本身的渗透吸收作用,加之药物对穴位的刺激作用以及经络穴位的传导功能[25],共奏通经止痛之效。

2.5耳穴贴压疗法

耳穴贴压疗法是采用王不留行等光滑而坚硬的药物种子或药丸贴压耳穴,以达到治病目的的一种方法。通过贴压,可对耳穴产生持久的刺激,进而达到止痛的效果。袁亮[26]对118例肛门病术后疼痛患者采用耳穴贴压的观察治疗,结果发现耳穴贴压具有起效快、操作简、价格廉、安全可靠等临床推广价值。张进[27]选取一侧神门、交感、直肠下段三处耳穴,对50例肛门病术后患者行王不留行籽贴压,结果显示,耳穴贴压组与对照组相比具有起效快、维持时间长、无副作用及不良反应等优势。王鹏[28]对痔术后患者进行临床观察,结果发现,耳穴贴压组具有起效时间快、持续时间长、无毒副作用等优点。瞿建业[29]观察100例患者发现,耳穴贴压对于肛门病术后疼痛患者治疗率高,明显优于对照组。胡根香等[30]采用耳穴压豆的中医传统治疗方法对247例肛门病术后患者进行临床观察,结果显示,耳穴压豆治疗肛门病术后疼痛有效率高达93.5%。耳穴贴压的止痛机制与穴位埋线有异曲同工之妙,但是耳穴贴压不需损伤皮肤,操作更为安全且成本低廉,值得临床推广使用。

2.6穴位按压疗法

穴位按压又称手指点穴,是在患者体表穴位和特定的刺激线上,运用点、按、叩、捶等不同手法,以起到刺激穴位的作用,从而促使机体的功能恢复正常。陈月珍等[31]对60例肛门病术后疼痛的患者进行穴位按压,选取承山、会阳、孔最、二白、长强穴,结果认为,穴位按压组术后止痛效果优于对照组。张靖等[32]对30例痔术后患者采取手指点穴的方法,结果发现,观察组患者术后12 h内及首次排便时VAS评分均低于对照组,P<0.05。穴位按压与其他穴位疗法止痛机理基本相同,都是通过刺激穴位以达到通经止痛的效果。近年来此法的临床报道较少,但笔者认为,穴位按压疗法具有不需任何原材料、不产生任何损伤、患者接受度较高的优点,因此值得在临床中大力推广使用。

2.7其他穴位疗法

中医穴位疗法内容包罗万象,除上介绍的治疗方法以外,还包含电针疗法、耳针疗法、腹针疗法等。戴君妹[33]采用电针针刺白环俞、承山穴的方法对混合痔术后疼痛的患者进行临床观察,结果认为,电针对于预防混合痔术后疼痛安全有效。朱祯[34]采取耳针对40例痔瘘术后疼痛的患者进行临床观察,选取大肠、直肠、神门、阿是等穴位进行刺激,结果表明此法止痛效果良好,值得临床推广。吴文江等[35]对100例混合痔术后疼痛患者随机分组,治疗组采用腹针疗法,与对照组相比具有起效快、不良反应小、安全便捷等优势。

3讨论

疼痛是肛门病术后的主要并发症,由于局部解剖等一系列复杂因素,往往导致术后患者疼痛难忍,严重影响了患者的生活质量。如果临床处理不当,不仅会造成术后持续疼痛,还会影响术后切口的愈合。西医对此多采用口服止痛药、麻醉镇痛等方法,但这些方法的副作用较大。因此,肛门病术后止痛成为临床上亟待解决的问题。长期以来,中医在干预肛门病术后疼痛的道路上不懈探索,并取得了不错的成绩,如针刺疗法、穴位注射、穴位埋线和穴位贴敷等。这些穴位疗法在缓解肛门病术后疼痛上疗效显著,具有鲜明的中医特色。中医学认为:不通则痛。通过刺激穴位可以使经络通畅,从而达到快速缓解疼痛的目的。但我们也要客观承认,穴位疗法在临床使用过程中还未形成规范,穴位的选择与医生操作手法等都可能会成为影响止痛效果的因素,还有待于研究者们继续探索,为临床治疗提供更加规范化的方案。

参考文献

[1]贺娟,苏颖.内经讲义[M].北京:人民卫生出版社,2016:155-157.

[2]田代华(整理).黄帝内经素问[M].北京:人民卫生出版社,2005:77-188.

[3]许克昌,毕法同.外科证治全书[M].北京:人民卫生出版社,1961:9.

[4]季庆洁,杨继国.针刺镇痛的研究现状[J].山东中医杂志,2012,31(10):770-771.

[5]曾华.针刺对肛肠病痔术后镇痛的临床研究[D].武汉:湖北中医药大学,2013.

[6]孙兴伟.针刺缓解混合痔外剥内扎术后疼痛的临床观察[D].咸阳:陕西中医药大学,2016.

[7]惠小苏.董氏奇穴治疗混合痔外剥内扎术后肛门疼痛的临床研究[D].广州:广州中医药大学,2013.

[8]刘泉.针灸治疗肛肠病术后疼痛的疗效观察[C]//豫、冀、鲁、陕四省肛肠专业学术交流会暨高端论坛论文集,2013:220-223.

[9]樊瑛瑛.针刺束骨穴治疗混合痔外剥内扎术后疼痛临床疗效观察[D].成都:成都中医药大学,2009.

[10]胡一杰.穴位注射对混合痔术后疼痛干预的临床观察[D].合肥:安徽中医药大学,2014.

[11]李智.复方当归注射液穴注承山防治痔术后疼痛的临床研究[D].广州:广州中医药大学,2012.

[12]舒涛.穴位注药埋线法干预肛门病术后疼痛临床及实验研究[D].北京:中国中医科学院,2009.

[13]张威.痔术后穴位注射止痛的临床试验研究[C]//中华中医药学会肛肠分会2015年学术年会暨全国流调行业发布会论文集,2015:843-847.

[14]王晓燕,鲁斌.穴位埋线疗法临床研究新进展[J].中医药导报,2015,21(22):92-95.

[15]李海玲,惠永锋,宋映娴,等.穴位埋线治疗肛肠病术后疼痛[J].中国中西医结合外科杂志,2015,21(4):404-406.

[16]李佳楠.长强穴埋线干预痔术后肛门疼痛的临床研究[D].北京:北京中医药大学,2010.

[17]岳燕花,宋晓锋,周晓艳.长强、承山穴位埋线治疗混合痔术后疼痛的效果[J].黑龙江医药科学,2018,41(1):144-145.

[18]熊之焰,谢文娟.穴位埋线法治疗混合痔术后肛门疼痛32例临床观察[J].中医药导报,2014,20(1):68-69.

[19]曹秋锐.穴位埋线方法治疗肛周脓肿术后疼痛的临床研究[D].广州:广州中医药大学,2011.

[20]李俊,陈建钿,赵娜,等.穴位敷贴疗法的临床应用现状[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(15):136-137.

[21]孙惠芳,徐婷.穴位敷贴对痔术后疼痛的观察与护理[J].医学信息,2013,27(9):541-542.

[22]方丽英,赵平.穴位敷贴治疗贴防治痔病微创术后疼痛的临床观察[J].当代护士(上旬刊),2017,25(12):136-138.

[23]曾于恒.钟碧膏穴位贴敷缓解混合痔外剥内扎术术后疼痛的观察[D].福州:福建中医药大学,2016.

[24]周慧.穴位敷贴联合中药熏蒸治疗肛肠术后疼痛的效果分析[J].临床医药文献电子杂志,2018,5(98):38-39.

[25]贺艳萍,肖小芹,邓桂明,等.中药穴位贴敷作用机理研究概况[J].中国中医药信息杂志,2017,24(3):134-136.

[26]袁亮.耳穴贴压治疗肛门病术后疼痛118例临床观察[A].中华中医药学会.中国肛肠病研究心得集[C]//中华中医药学会:中华中医药学会,2011:3.

[27]张进.耳穴贴压对肛门病术后的镇痛效果观察[J].中医药临床杂志,2010,22(4):332.

[28]王鹏.耳穴贴压法治疗痔外剥内扎术后疼痛的临床观察[D].成都:成都中医药大学,2010.

[29]瞿建业.耳压治疗肛门病术后疼痛100例临床观察[J].江苏中医药,2009,41(10):56-57.

[30]胡根香,张爱萍.耳穴压豆治疗肛门病术后疼痛247例疗效观察[J].中国肛肠病杂志,2012,32(3):60-61.

[31]陈月珍,余淑慧.穴位按压用于肛肠术后疼痛效果观察[J].中国乡村医药,2011,18(5):41.

[32]张靖,许静,陶惠琳.手指点穴对痔患者术后及首次排便疼痛的影响[J].中国肛肠病杂志,2017,37(5):77.

[33]戴君妹.电针白环俞、承山穴预防混合痔术后疼痛的临床观察[J].结直肠肛门外科,2018,24(S1):49-51.

[34]朱祯.耳针治疗痔瘘术后疼痛40例临床观察[J].浙江中医杂志,2010,45(8):602.

[35]吴文江,韩远峰,林洁,等.腹针疗法减轻混合痔外剥内扎术后肛门疼痛的临床研究[J].广州中医药大学学报,2017,34(3):373-375.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/17436.html