SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的分析手法复位联合天麻素对耳石症患者眩晕的预后效果。方法以我院收治的82例耳石症患者作为研究文本,随机分为参照组(41例患者)与研讨组(41例患者),参照组采用天麻素药物治疗方式,研讨组采用手法复位联合天麻素治疗,分析患者眩晕的预后效果。结果研讨组患者中有3例无效,痊愈21例,有效17例,治疗有效性为92.68%,参照组患者中有12例无效,痊愈17例,有效12例,治疗有效性为70.73%,数据显示研讨组治疗有效性较参照组高,P<0.05,结果具有统计学意义。结论手法复位联合天麻素治疗耳石症患者,其眩晕症状明显好转,并让患者耳石重新归位,疗效明确,为临床治疗方案的选择提供参考。

关键词:手法复位;天麻素;耳石症;眩晕;预后分析

本文引用格式:张晓慧.手法复位联合天麻素对耳石症患者眩晕的预后分析[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(84):166+168.

0引言

耳石症又称作良性发作性位置性眩晕,是常见的一种内耳前庭病症,发生率高,约占眩晕总数的1/4[1]。主要表现为头部转动至另一位置时出现的短暂眼震与旋转性眩晕,有时伴随翻转感、漂浮感[2]。临床治疗往往采取药物方式,但效果不佳,因此亟待获取一种有效的治疗方式。本研究结合临床耳石症患者82例,分作2组采用药物及手法复位方式进行治疗,旨在分析探讨治疗方式对眩晕症状的影响效果,以便为临床提供参考。

1资料与方法

1.1临床资料。以我院收治的82例耳石症患者作为研究文本,随机分为参照组(41例患者)与研讨组(41例患者),参照组采用天麻素药物治疗方式,研讨组采用手法复位联合天麻素治疗,分析患者眩晕的预后效果。患者符合良性发作性位置性眩晕诊断标准。头部转动至另一处时存在短暂性眩晕,变位眼震实验结果显示阳性,存在短暂潜伏期,排除颈性眩晕、颅窝肿瘤、前庭神经元炎、脑血管病症及迷路炎等患者。参照组:年龄17.7-74.8岁,平均(57.84±8.26)岁,男女比例为22:19。发病时间1-21天,平均(13.26±3.16)天。研讨组:年龄18.2-75.1岁,平均(58.23±7.97)岁,男女比例为24:17。发病时间1-22天,平均(13.37±3.03)天。信息资料对比后未呈现明显差异,P>0.05,对比符合均衡性。

1.2治疗方法。参照组41例患者采用天麻素药物治疗方式,将600 mg天麻素注射液为患者实施静脉输液,每天1次,同时每日3次口服6 mg倍他司汀片。药物服用共计2周。研讨组41例患者采用手法复位联合天麻素治疗,药物治疗同上,手法复位是依据患者的疾病类型选择不同的复位方式。

水平半规管耳石症选用Barbecue翻滚法进行治疗:首先,让患者坐在诊断床上,再行平卧位,头部向健侧转动90°,其身体再向健侧翻转180°,此时头部再转90°鼻尖向下位置,然后继续向健侧翻转,并侧卧于患侧后坐起,头部稍微向前倾。每一个环节应当停留时间以眼震感觉消失为宜,或者旋转感觉消失后再继续保持1分钟时间。以上步骤反复进行,直到任何头部位置均感觉不到眼震为止,或连续3次的步骤反复结果完全相同。同样治疗时间2周。

后半规管耳石症选用Epley管石复位法进行治疗:首先患者保持坐立,头部向患侧偏头,角度控制为45°,再快速躺下,肩部以下放置枕头,头部悬空,此时患者的患耳向下,慢慢转正头部,然后朝对侧保持45°旋转,将耳石逐渐靠近总脚,保持头位45秒,然后身体与头部一同朝向健侧旋转,角度保持90°,再将耳石顺利回归椭圆囊中,保持45 s之后,头部再逐渐转向正前方。最后患者保持坐立位1 min。

1.3观察指标与疗效评估。对于2组患者治疗后良性发作性位置性眩晕进行评估,标准分痊愈、有效与无效。患者眩晕症状或者位置性眼震已完全消失为痊愈;患者眩晕症状或者位置性眼震已减轻,尚未完全消失,发作次数已降低一半以上为有效;患者眩晕症状或者位置性眼震未发生变化或者加剧或者雷劈为其他类型为无效。治疗有效例数包含痊愈与有效例数相加。

1.4数据处理。将实验数据通过SPSS 19.0统计学软件进行分析处理,以χ2对组间对比进行检验,采用相对数(%)表示定性资料(治疗有效性),当比较结果P<0.05时,说明结果具有统计学意义。反之,当比较结果P>0.05时,说明结果无统计学意义。

2结果

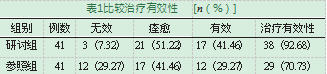

比较治疗有效性。研讨组患者中有3例无效,痊愈21例,有效17例,治疗有效性为92.68%,参照组患者中有12例无效,痊愈17例,有效12例,治疗有效性为70.73%,数据显示研讨组治疗有效性较参照组高,P<0.05,结果具有统计学意义,见表1。

3讨论

耳石症主要是因内耳耳石脱落所引起,其进入内耳时往往出现迷路现象,继而刺激内耳平衡器,打破内耳平衡,最终导致患者眩晕[3]。它的发病机制较为复杂,病源广泛,因此治疗会存在难度[4-5]。临床治疗多采用天麻素药物治疗方式,在患者眩晕发生时可缓解症状,其耳内的循环得以改善,天麻素可促进内耳与大脑的血流通,提升大脑与内耳的血流量,消除因疾病而肿大的内淋巴,恢复内耳正常的压力,显著降低前庭感受器静息电位,加快前庭康复与代偿的速度,短期效果明显。但是单纯使用药物只能让症状好转,不能改变疾病的自然病程,治愈耳石症的效果不理想[6-7]。因此本研究采用手法复位联合天麻素治疗,取得了较满意的效果。依据患者的疾病类型选择不同的复位方式,进一步影响前庭神经核,对神经冲动向前庭外侧核多突触神经元传导起到抑制的作用,共同达到抗眩晕的目的,有效治疗耳石症。

研讨组患者中有3例无效,痊愈21例,有效17例,治疗有效性为92.68%,参照组患者中有12例无效,痊愈17例,有效12例,治疗有效性为70.73%,数据显示研讨组治疗有效性较参照组高,P<0.05,结果具有统计学意义。总而言之,手法复位联合天麻素治疗耳石症患者,其眩晕症状明显好转,并让患者耳石重新归位,疗效明确,为临床治疗方案的选择提供参考。

参考文献

[1]武婷.自制眩晕贴穴位贴敷治疗耳石症手法复位后眩晕38例[J].中国中医药科技,2017,24(4):517-518.

[2]谭红,邵勇,张贵珍.苗药定眩汤治疗手法复位后耳石症残余眩晕症状临床研究[J].亚太传统医药,2017,13(24):20-21.

[3]许旭琴.手法复位联合甲磺酸倍他司汀片治疗耳石症患者的临床观察[J].山西医药杂志,2018,47(8):95.

[4]杨科敏,王卓彪,孙佳凡.药物治疗与耳石手法复位治疗后半规管良性阵发性位置性眩晕118例疗效观察[J].山西医药杂志,2017,46(20):2482-2483.

[5]玉山,特木其乐.手法复位结合阿嘎日-35味散治疗耳石症50例疗效观察[J].中国民族医药杂志,2017,23(3):17-18.

[6]曹理璞.定眩清脑汤治疗耳石症残余眩晕的疗效观察[J].光明中医,2017,32(3):361-362.

[7]谢军,韩艳艳,李芳.手法复位联合药物治疗良性阵发性位置性眩晕的疗效分析[J].中国医学文摘(耳鼻咽喉科学),2017,32(1):45-46.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/15306.html