SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘要】 目的:探讨手法复位联合倍他司汀治疗耳石症患者的效果。方法: 选取 2019 年 1 月至 2021 年 12 月该院收治的 100 例耳 石症患者进行前瞻性研究,采用随机数字表法将患者分为对照组与观察组各 50 例。对照组采用倍他司汀注射液治疗,观察组在对照组基 础上联合手法复位治疗, 比较两组临床疗效、治疗前后症状 [ 眩晕障碍量表(DHI)、Berg 平衡量表(BBS)、前庭症状指数(VSI) ] 评分、 复发率及不良反应发生率。 结果: 观察组治疗总有效率为 84.00%(42/50), 高于对照组的 66.00%(33/50), 差异有统计学意义(P<0.05); 治疗后,两组 DHI、VSI 评分均低于治疗前, BBS 评分均高于治疗前,且观察组改善程度优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05); 观 察组复发率为 12.00%(6/50), 低于对照组的 28.00%(14/50), 差异有统计学意义(P<0.05) ;两组不良反应发生率比较,差异无统计 学意义(P>0.05)。 结论: 手法复位联合倍他司汀治疗耳石症患者可提高治疗总有效率,减轻前庭紊乱和眩晕症状,提高平衡能力,降低 复发率,效果优于单用倍他司汀治疗。

Effects of manual reduction combined with Betahistine in treatment of otolithiasis patients

ZHANG Weiliang

(Internal Medicine of Traditional Chinese Medicine of Huichang County People’s Hospital, Ganzhou 342699 Jiangxi, China)

【 Abstract 】 Objective: To explore effects of manual reduction combined with Betahistine in treatment of otolithiasis patients. Methods: A prospective study was conducted on 100 patients with otolithiasis admitted to this hospital from January 2019 to December 2021. These patients were divided into control group and observation group by using the random number table method, 50 cases in each group. The control group was treated with Betahistine injection, while the observation group was treated with manual reduction on the basis of that of the control group. The clinical efficacy, the symptom scores before and after the treatment [dizziness handicap inventory (DHI), Berg balance scale (BBS), vestibular symptom index (VSI)] and the incidence of recurrence rate, and adverse reactions were compared between the two groups. Results: The total effective rate of the observation group was 84.00% (42/50), which was higher than the control group of 66.00% (33/50), and the difference was statistically significant (P<0.05). After the treatment, the DHI and VSI scores of the two groups were lower than those before the treatment, the BBS score was higher than that before the treatment, the improvement of the observation group was better than that of the control group, and the differences were statistically significant (P<0.05). The recurrence rate of the observation group was 12.00% (6/50), which was lower than the control group of 28.00% (14/50), and the difference was statistically significant (P<0.05). However, there was no significant difference in the incidence of adverse reactions between the two groups (P>0.05). Conclusions: Manual reduction combined with betastine in the treatment of otolithosis patients can improve the total effective rate , reduce the vestibular disorders and the vertigo symptoms, improve the balance ability, reduce the recurrence rate. Moreover, it is superior to single Betahistine treatment.

【Keywords】 Manual reduction; Traditional Chinese medicine; Otolithiasis; Betahistine; Vertigo; Vestibular function

耳石症由内耳平衡石移位导致,典型症状为当 头部加速运动到某一个特定位置时,会出现短暂眩 晕症状,可伴有恶心、呕吐等,严重影响患者的正 常生活 [1] 。临床治疗耳石症可采用氟桂利嗪、倍他 司汀等药物,但单纯采用药物治疗效果不明显 [2]。 手法复位作为一种简单快捷的方法,借助于特定 的手法对耳石进行复位,可快速有效缓解耳石症症 状 [3]。本文探讨手法复位联合倍他司汀治疗耳石症患者的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2019 年 1 月至 2021 年 12 月 本院收治的 100 例耳石症患者进行前瞻性研究。 纳入标准:符合《良性阵发性位置性眩晕诊断和 治疗指南(2017) 》中耳石症诊断标准 [4] ;认知 与沟通能力正常;依从性较好。排除标准:突发 性耳聋;合并梅尼埃病;伴后循环脑缺血;对本 研究所用药物过敏;精神异常;其他原因引发的 眩晕。患者及其家属均知情本研究内容并签署知 情同意书,本研究经本院医学伦理委员会审核批准。采用随机数字表法将患者分为对照组与观察组 各 50 例。对照组男 21 例, 女 29 例; 年龄 51~74 岁, 平均(60.51±6.32 )岁;病程 1~4 个月,平均 ( 1.84±0.15 )个月;耳石症类型:后半规管型 37 例, 水平半规管型 13例。观察组男 19 例, 女 31 例; 年龄 49~76 岁, 平均( 60.12±5.11 )岁;病程 1~5 个月,平均( 1.88±0.23 )个月;耳石症类型:后 半规管型 40 例,水平半规管型 10 例。两组一般资 料比较, 差异无统计学意义(P>0.05), 有可比性。

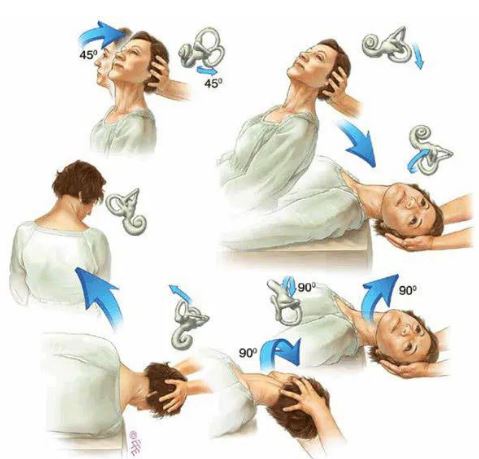

1.2 方法 对照组采用倍他司汀注射液(国药 集团国瑞药业有限公司,国药准字 H20030473. 20 mg)治疗,取 20 mg 倍他司汀加入 250 mL 0.9% 氯化钠注射液中静脉滴注, 1 次 /d, 连续治疗 4~7d。 观察组在对照组基础上采用手法复位治疗,先行 Dix-Hallpike 试验和滚转试验, 确定耳石症类 型, 然后依据耳石症类型采用相应复位手法。(1) 后半规管型:采用 Epley 法复位。首先让患者取 坐位,头向患侧转 45°,后仰 10° ~20°,然后 迅速平躺,使其肩与治疗台平行,头部悬空。然 后,让患者头部向健侧转 90°, 持续 20~30 s,然 后身体向健侧转 90°, 持续 20~30 s。保持上述 角度,协助患者坐起,持续 20~30 s。重复上述动 作至眩晕、眼震症状消失。(2)向地性水平半规 管型: 采用 Barbecue 法复位。首先让患者取仰卧 位,肩部平放于治疗台,头部悬空。头部向健侧转 90°,保持 60 s,然后身体向健侧转 90°,使面部 向下,持续向健侧翻转,期间患者头部始终保持向 健侧扭转 90°的状态,每个体位持续 60 s。待患者 眼震症状消失后, 协助其取坐位, 治疗结束。(3) 离地性水平半规管型: 采用 Barbecue 法复位。患 者取仰卧位,头部和身体向患侧翻转,具体方法 同向地性水平半规管型。根据恢复效果,共治疗 1~3 次。

1.3 观察指标 ( 1 )比较两组治疗前、治疗 7 d 后症状评分。采用眩晕障碍量表(DHI)评估患者 眩晕程度,总分 100 分,评分越高表明眩晕程度越严重。采用 Berg 平衡量表( BBS)评估患者的平 衡能力,总分 56 分,评分越高表示平衡能力越好。 采用前庭症状指数(VSI)评估患者前庭症状严重 程度, 包括平衡、眩晕、头晕、恶心、视觉敏感、 头痛共 6 种症状,总分 60 分,评分越高表明患者 前庭症状越严重。(2)治疗 7 d 后,比较两组临 床疗效 [5] 。痊愈:患者眩晕、眼震、头晕、恶心等 症状全部消失,随访 1 个月未复发;有效:患者眩 晕、眼震、头晕、恶心等症状均明显减轻, DHI 评 分 <30 分;无效:症状未改善或加重。总有效率 = (痊愈 + 有效) 例数 / 总例数 ×100%。(3)比较 两组治疗期间不良反应发生率。(4)随访 6 个月, 比较两组复发率。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 25.0 统计学软件处理 数据,计量资料以( x(—) ±s )表示,采用 t 检验,计 数资料以率(%)表示,采用 χ2 检验,以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗前后症状评分比较 治疗前,两组 DHI、 VSI、BBS 评分比较,差异均无统计学意义 ( P>0.05 ) ;治疗后,两组 DHI、VSI 评分均低于 治疗前, BBS 评分均高于治疗前,且观察组改善程 度优于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。见 表 1.

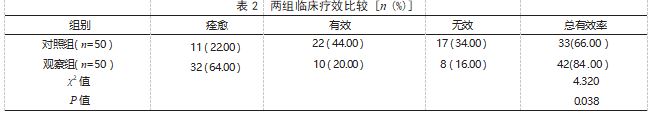

2.2 两组临床疗效比较 观察组治疗总有效率为 84.00% ( 42/50) , 高于对照组的 66.00% ( 33/50 ), 差异有统计学意义(P<0.05)。见表 2.

2.3 两组复发率比较 观察组复发率为 12.00% ( 6/50) ,低于对照组的 28.00% ( 14/50) ,差异 有统计学意义(χ2=4.000. P=0.046 )。

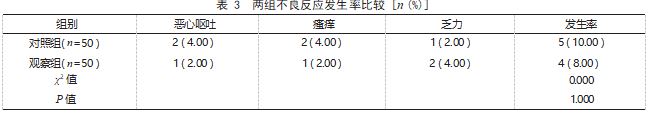

2.4 两组不良反应发生率比较 对照组不良反应 发生率为 10.00%(5/50) ,观察组不良反应发生率 为 8.00%(4/50), 两组不良反应发生率比较, 差 异无统计学意义(P>0.05)。见表 3.

3 讨论

耳石症是各类眩晕病中最常见的类型之一,发病年龄多在 40 岁以上,好发于后半规管和水平半 规管,以反复发作的短暂性眩晕和特征性眼球震颤 为主要临床表现,可伴有耳鸣、头痛、视觉障碍 等症状 [6-7] 。耳石症由耳石膜上的平衡石脱落导致, 其病因与退行性病变、骨质疏松、缺钙、剧烈运动、 内耳供血不足等因素有关 [8]。

由于耳石症与内耳缺血有一定关系,采用血管 扩张药物有一定作用。倍他司汀属于组胺 H1 受体 激动剂,可有效改善内耳血液微循环,缓解淋巴水 肿,提高脑血流量,从而缓解眩晕症状 [9] 。但单独 使用药物治疗无法消除病因,较易复发。而手法复 位可使脱落的耳石重新回归椭圆囊,使眩晕症状立 刻缓解,且安全可靠,复发率低 [10]。

本研究结果显示,治疗后观察组 DHI、VSI 评 分及复发率均低于对照组,治疗总有效率及 BBS 评分均高于对照组。分析原因为手法复位通过转动 患者头部和身体,促使脱落的耳石沿着特定方向移 动,最终回归椭圆囊中,可在短时间内获得理想效 果,减轻前庭功能紊乱症状,提高患者平衡能力, 还能防止眩晕症状复发 [11]。值得注意的是, 治疗前 需要先行 Dix-Hallpike 试验和滚转试验,确定耳石 症类型, 然后依据耳石症类型采用相应复位手法, 使耳石滚动到正确位置,若诊断错误,手法不对, 可能会加重病情 [12]。本研究结果还显示, 两组不良 反应发生率比较,差异无统计学意义。提示手法复 位较为安全,未增加不良反应。

综上所述,手法复位联合倍他司汀治疗耳石症 患者可提高治疗总有效率,减轻前庭紊乱和眩晕症 状,提高平衡能力,降低复发率,效果优于单用倍 他司汀治疗。

参考文献

[1] 宋建春 . 手法复位联合甲磺酸倍他司汀片治疗耳石症的临床效果 [J]. 临床合理用药杂志, 2019. 12 ( 36 ): 131-132.

[2] 曹会玲 . 甲磺酸倍他司汀片合并改变睡姿治疗耳石症的临床效果及对患者复发情况的影响 [J]. 临床医学研究与实践, 2021.6(8):95-96.

[3] 潘涛,李昕英,孙钰杰 . 手法复位联合甲磺酸倍他司汀治疗耳石症临床观察 [J]. 中国现代药物应用,2019.13(4):131-132.

[4] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会 . 良性阵发性位置性眩晕诊断和治疗指南 ( 2017 ) [J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2017. 52 ( 3 ):173-177.

[5] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会,中华医学会耳鼻咽喉科学分会 . 良性阵发性位置性眩晕的诊断依据和疗效评估 (2016 年) [J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2017. 42 ( 3 ) :163-164.

[6] 李斐,肖本杰,陈瑛,等 . 良性阵发性位置性眩晕复位后残余症状持续时间和病因分析 [J]. 第二军医大学学报, 2018. 39(2):216-219.

[7] 高强,张天琪,刘岑,等 . 化湿通窍方治疗良性阵发性位置性眩晕复位后残余症状的临床观察 [J]. 现代中医临床,2019. 26(4):17-20.

[8] 林雯,蔡耿明,庄黎明,等 . 手法复位联合前庭康复训练治疗良性阵发性位置眩晕疗效分析 [J]. 中外医学研究, 2019. 17 (6):36-37.

[9] 许旭琴 . 手法复位联合甲磺酸倍他司汀片治疗耳石症患者的临床观察 [J]. 山西医药杂志,2018.47(8):900-902.

[10] 杨学峰, 华敏, 陈文亚, 等 . Epley 手法复位和 Barbecue 翻滚手法复位治疗耳石症效果比较 [J]. 交通医学, 2015. 29(5) :488-489.

[11] 鞠骏,李进让,邹世桢 . 李氏复位法对不同年龄段水平半规管管结石症良性阵发性位置性眩晕患者的短期疗效分析 [J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2018.32(13):1009-1012.

[12] 田从哲,刘佳,陈向红,等 . 按眼震特点选择手法复位治疗水平半规管良性阵发性位置性眩晕疗效观察 [J]. 听力学及言 语疾病杂志,2018.26(5):480-483.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/63955.html