SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:通过问卷对数学教师各类知识的获得途径进行调查,结果表明“自身的教学经验和反思”对数学教师的数学专业知识、一般教学知识、数学教学知识和教学实践知识都是最重要的来源。而“作为学生时的经验”是数学教师普通文化知识最重要的来源和数学专业知识较为重要的来源。

关键词:数学教师;知识;获得途径;调查

本文引用格式:刘燚,等.数学教师知识获得途径的调查研究[J].教育现代化,2019,6(27):88-90.

一 研究目的与意义

提高数学教师的专业素质是数学素质教育全面推进和新数学课程顺利实施的重要保障。知识是数学教师专业素质结构中的一个重要维度,研究数学教师知识可能的获取途径以及各途径的重要程度对于数学教师专业发展就具有重要的理论与实践意义。已有关于教师知识的研究主要聚焦于“教师知识结构”研究和“教师实践性知识”研究两大主题[1]。关于数学教师知识实证性研究还较少,本文通过自制调查问卷对不同途径对于数学教师知识获得的贡献程度进行调查与比较,从而为数学教师知识结构的完善提供依据。

二 研究工具与方法

在文[2]中,笔者把现代数学教师的知识结构确定为:普通文化知识、数学专业知识、一般教学知识、数学教学知识、教学实践知识[2]。关于教师知识的可能来源,范良火博士在其《教师教学知识发展研究》一书中列出了8种可能的来源:作为学生时的经验、职前培训、在职培训、有组织的专业活动、听课、和同事的交流、阅读专业书刊以及自身的教学经验和反思[3]。每一种来源对数学教师不同类型知识获卷109份,有效率为87%。对收回的问卷使用SPSS for windows 19.0软件进行统计分析。量表采用4级评定,没有、很少、有些、很多分别赋值为1、2、3、4。

三研究结果与分析

(一)数学教师普通文化知识的获得途径

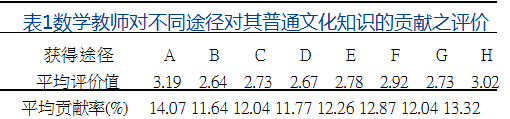

通过对调查结果进行统计分析,发现“作为学生时的经验”是数学教师普通文化知识获得的最重要的途径。有40.4%的教师选择该途径对普通文化知识的贡献程度是“很多”,另有41.2%的教师选择该途径的贡献程度是“有些”。“自身的教学经验和反思”和“阅读专业书刊”也是比较重要的途径。分别有27.8%和48.7%的教师选择“自身的教学经验和反思”的贡献程度是“很多”和“有些”,有24.6%和47.4%的教师选择“阅读专业书刊”的贡献程度是“很多”和“有些”。而其他途径对数学教师获得普通文化知识的贡献程度较低。把“没有、很少、有些、很多”分别赋值为“1、2、3、4”,根据被调查教师的选择,计算各途径所得的平均评价值和贡献率如表1所示。

在上述基础上,自编了《数学教师知识获得途径问平均贡献率卷表》,量表共包含5项40个题目。之后在一所中学进行预测,并对部分数学教师进行访谈,修改了他们不易理解或理解有分歧的题目,修改后的量表确定为最终量表。

选取了126名宝鸡和西安的中小学数学教师,运用问卷调查法,共发放问卷126份,回收有效问注:表中A=作为学生时的经验,B=职前培训,C=在职培训,D=有组织的专业活动,E=和同事的日常交流,F=阅读专业书刊,G=听课,H=自身的教学经验和反思。以下表中的代号是相同的含义。在学生时代专业要求还没凸显,学生对于各类

知识的学习都是饱有热情的。而工作之后,出于现实条件的制约,便难以有组织的学习普通文化知识,对于普通文化知识的学习只能依靠教师个人的行为。因此“作为学生时的经验”便成为数学教师获得其普通文化知识的最重要来源,而职后的“自身的教学经验和反思”和“阅读专业书刊”便成为比较重要的来源。

(二)数学教师数学专业知识的获得途径

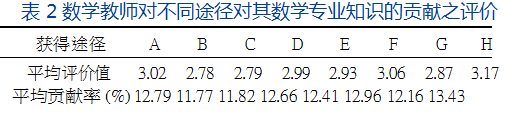

由调查结果可知,数学教师获得其数学专业知识最重要的途径是“自身的教学经验和反思”。分别有37.4%和43.5%的教师选择该途径的贡献程度是“很多”和“有些”。而数学教师获得其数学专业知识的较为重要途径则是“阅读专业书刊”和“作为学生时的经验”。分别有34.2%和41.2%的教师认为“阅读专业书刊”对数学专业知识的贡献程度是“很多”和“有些”,有33.0%和42.6%的教师认为“作为学生时的经验”对数学专业知识的贡献程度是“很多”和“有些”。贡献程度最低的则为“职前培训”和“在职培训”。根据被调查教师的选择,计算各途径所得的平均评价值如表2所示。数学专业知识是数学教师的立身之本,学生时代的统一学习是数学教师获取其所需数学专业知识的基础。而工作之后,出于教学和个人发展需要,数学教师个人就会自觉地进一步丰富自己的数学专业知识,提高数学专业水平。对于部分跨学科成为数学教师的人来说,职后的个人学习就尤为重要。因此“自身的教学经验和反思”、“作为学生时的验”和“阅读专业书刊”便依次成为教师获得其数学专业知识的几个主要来源。

(三)数学教师一般教学知识的获得途径

对调查数据的分析显示,“自身的教学经验和反思”是数学教师获得其一般教学知识最重要的途径。数学教师选择此途径贡献程度是“很多”和“有些”的比例分别为34.8%和47.8%。“课堂听课”则是数学教师获取其一般教学知识较为重要的途径。选择该途径的贡献程度为“很多”和“有些”的比例分别为28.7%和50.4%。“和同事的日常交流”也是比

较重要途径,选择该途径的贡献程度为“很多”和“有些”的比例分别为31.3%和45.2%。被调查教师对各途径的平均评价值如表3所示。一般教学知识既具有理论性、又具有实践性。在职前的师范教育中,普通教育学和教育心理学两门课程承担着师范生获取一般教学知识的任务,但这两门课程的学习开设在统一实习前,师范生既没有对一般教学知识的实践感悟,也没有运用一般教学知识的现实需求,因此,这一阶段师范生对于一般教学知识的学习大多停留在文字层面,随着期末考试的结束,留在师范生大脑中的一般教学知识已所剩无几。而职前培训和在职培训大多采用理论讲座的形式,对这种外部灌输的教学理论知识,教师也难以留下深刻痕迹。

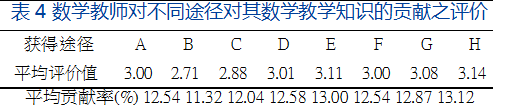

(四)数学教师数学教学知识的获得途径

对调查数据的分析显示,数学教师获得其数学教学知识最重要的途径为“自身的教学经验和反思”。数学教师选择此途径贡献程度是“很多”和“有些”的比例分别为34.8%和45.2%。数学教师获得其数学教学知识较为重要的途径有“和同事的日常交流”和“去其他教师的课堂听课”。被调查教师对各途径的平均评价值如表4所示。数学教学知识是教师将自己的数学知识在考虑学生、教学情境和课程后作重组而形成,是多种知识的特殊混和,它是数学教师主动建构而非被动的接受。因此,纯粹的理论学习和单向培训都难以取得理想效果。

(五)数学教师教学实践知识的获得途径

调查结果显示,“自身的教学经验和反思”是数学教师获得其教学实践知识的最重要的途径,有82.6%的教师对其贡献程度给予了肯定评价。“去其他教师的课堂听课”、“和同事的日常交流”和“有组织的专业活动”也是比较重要的途径,分别有77.4%、74.8%和72.8%的教师给予了肯定评价。被调查教师对各途径的平均评价值如表5所示。教学实践知识具有情境性和个体性,是教师教学智慧的展现。这类知识的获得仅靠单向的理论学习和理论培训都收效甚微,它主要来自个人的教学实践和教学经验积累。因此,“自身的教学经验和反思”、“去其他教师的课堂听课”、“和同事的日常交流”和有组织的专业活动”等教师个人参与性较强的方式便成为数学教师获取其教学实践知识的主要来源。

四 研究结论通过上述分析考察,我们得到关于数学教师能力获得途径的几点结论。

1.“自身的教学经验和反思”是数学教师的数学专业知识、一般教学知识、数学教学知识和教学实践知识获得的最重要的途径。“作为学生时的经验”是数学教师普通文化知识获得的最重要途径。这表明教师的各类教学知识主要来源于职后,高等师范教育对此的贡献非常有限。

2.“阅读专业书刊”是数学教师普通文化知识和数学专业知识获得的有效途径。“和同事的交流”、“听课”则是教师增进其一般及数学教学知识与教学实践知识的有效途径。

3.“在职培训”、“职前培训”以及“有组织的专业活动”是数学教师获取各类知识不太重要的途径,离预期差距较大。

五 建议

针对问卷调查的结论,结合对部分教师访谈获得的信息,对于增进教师知识我们提出以下几点建议。

1.教师要学会反思、勤于反思。“经验+反思=成长”已成为教师教育研究者的共识,在数学教学中进行教学反思能促使数学教学从“经验型”走向“合理型”[4]。缺少反思的经验不仅难以有效指导教学实践,更有可能对教师处理问题形成束缚。教学中可通过与同事和专家的交流中进行反思,也可以坚持写反思日记,这都是提高反思能力的有效途径。

2.高等师范院校应给师范生提供更多的教学实践机会。理论形态的教学知识只有在与教学实践的互动中才能内化为教师自己的知识。但当前的高等师范教育中,大部分师范生的教学实践机会仅是八周左右的教育实习,并且这八周中还包括前期实习准备与后期总结。这种安排在大四阶段的短期集中实习,一方面,使得师范生没有太多机会用教学理论知识去指导教学实践;另一方面,也使得学生在实习结束后无暇对教学实践中遇到的问题进行理论反思[5]。因此,高等师范院校应给师范生提供更多的将教学理论知识内化的实践机会。

3.“师徒结对”应与时俱进,发挥其双向的积极作用[6]。一方面,可以通过“青年教师导师制”帮助年轻教师尽快完善知识结构,实现专业成长;另一方面,教龄长、职称高的教师也应树立终身学习的理念,不断吸收新的养分。因此,我们应改变“师徒结对”中的单向学习关系,不局限于青年教师向老教师学习,而应在师徒之间形成一个相互学习的学习共同体。

4.教师在职培训模式应实现从院校培训向校本培训的根本转变。在院校培训中理论与实践的鸿沟难以跨越,而校本培训的内容和重点直接来源于教师的教育教学实践,并直接指向实践问题的解决;院校培训形式相对单一,而校本培训通过教师的互帮互助、优秀教师的“帮教”活动、以问题为中心的研究性学习、反思性的教学实践活动、专题培训等提供给教师选择的机会[7];院校培训中培训者常常唱“独角戏”,而校本培训搭建了对话的平台,在互动的对话中教师了解自己,认识他人,解决教育教学实践过程中的困惑,理解教育教学的真正意义。

参考文献

[1]钟启泉,王艳玲.教师知识研究的进展与启示[J].大学·研究与评价,2008(1):11-18.

[2]刘燚.数学教师专业发展研究[D].兰州:西北师范大学硕士学位论文,2005:21-24.

[3]范良火著.教师教学知识发展研究[M].上海:华东师范大学出版社,2003.47-51.

[4]周根龙.试论数学教学反思[J].数学教育学报,2003,12(1):90-93.

[5]刘燚,阎恩让.高师教育实习存在的问题与改进策略[J].陕西教育:高教版,2013(1):68-69.

[6]石兆胜.校本培训中“师徒结对”模式的负面效应及其对策[J].当代教育科学,2006(24):31-33.

[7]李玉斌.校本培训:教师培训新模式[J].电化教育研究,2002(3):69-72.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/9416.html