SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:专业学位硕士以专业实践为导向,重视实践和应用,培养具有扎实理论基础,并适应特定行业或职业实际工作需要的应用型高层次专门人才。本文分析了机械工程类专业学位研究生培养现状及存在的问题,并结合宝鸡文理学院目前的培养实际,就培养目标,课程体系、实践环节、师资队伍及评价体制等方面进行了探讨,并提出了相关建议。

关键词:地方院校;机械工程;专业学位;培养模式

本文引用格式:郭旭侠.地方院校机械工程类专业学位研究生培养模式探究[J].教育现代化,2019,6(24):9-10,22.

我国提出专业学位研究生培养模式已经多年,专业学位研究生培养是为了适应国家发展及行业需求而提出的一种新的培养模式。但是,这几年的专业学位研究生培养由于在招生入学考试,课程体系设置及毕业评价方式等环节没有完全与学术型研究生培养有所区别,专业学位研究生培养存在实践能力差,创新性不足等弊端,导致学生毕业后不能胜任所在岗位,用人单位对学生的认可度不高,学生就业不理想,违背了专业学位硕士研究生培养的初衷[1]。

一机械工程类专业学位研究生培养现状

(一)培养目标不明确

机械工程类专业学位硕士培养是为了满足本行业所需求的高层次实用型专门人才,实际培养过程中有些高校没有对该培养目标很好的执行,对于专业学位硕士培养和学术型硕士培养没有明显的区分,学生更是没有体会到两者之间的差别,没有培养出企业紧缺的高层次实用型人才。

(二)课程设置没有体现实践性

专业学位目的是培养实用型专门人才,在课程设置上应与学术型培养有着明显不同。教育部在《关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见》中指出,专业学位研究生课程设置要“以实际应用为导向,以职业需求为目标,以综合素养和应用知识与能力的提高为核心”,由于机械工程类专业为传统专业,很多学校在专业学位硕士培养课程设置中没有体现出实际应用,职业需求导向而是和学术型课程设置基本一致[2]。

(三)实践环节虚而不实

强调实践环节是专业硕士区别于学术型硕士的关键之一,专业实践要在时间,过程及考核上都有所保障,这样才能体现专业学位硕士的培养目标[3]。然而实际是只有少部分在培养的过程中体现了实践环节,有一部分仅仅是形式或限于文字层面,另外,企业考虑自己的生产任务,效益及安全等因素,对于接纳学生实践的积极性不高,或是接纳了学生但学生没有真正接触实践环节而仅是参观或自己学习,因此学校和企业之间没有切实可行的实践环节评价机制,学生赴企业实践只是徒有虚名。

(四)导师缺乏企业经历

地方本科院校的导师队伍中,有相当比例导师毕业于传统的综合性大学,导师没有相关企业实践经历,缺乏实践能力。导师习惯借用学术型研究生的培养方式,对于专业学位硕士的培养目标而言,要培养高级实用型技术人才,首先需要具有实践经验和应用能力的导师队伍[4]。除此之外,即使设置有企业导师,但是企业导师往往身兼多职,没有精力对学生进行实质性的指导,所以“双师型”指导也仅限于形式[5]。

(五)评价机制有待改进

专业学位硕士培养是为了拓宽人才培养的方式和类型,及时为企业输送实用型,紧缺型,复合型高层次专门人才[6]。评价机制应反映该专业领域的特点及对高层次人才在专业技术能力和学术能力上的综合要求[7]。

二机械工程类专业学位研究生培养模式探讨

我校于2015年开始招收机械工程类专业学位全日制硕士研究生,招生人数已初具规模,表1为我校四年来在该领域的招生情况。

我校地处宝鸡市,为关天经济区及陕西省、宝鸡市区域社会经济发展以及地方机械制造业及装备制造业培养了大批专业技术人才。在专业硕士培养的过程中从培养目标,课程体系、实践环节及评价机制等方面进行了探索,在保证全日制专业硕士培养质量的前提下,构建基于我校实际符合全日制专业学位研究生培养要求的,能为地方区域经济发展提供所需人才的专业学位硕士培养体系。

(一)基于地域优势和地方企业需求为导向,确定专业学位硕士培养目标

培养目标是人才培养的总思路和指挥棒。宝鸡地处关天经济区,是一个机械制造,机械装备大市。因此,确立机械工程专业硕士培养目标为立足区域制造业的优势,掌握机械工程领域坚实的基础理论和专业知识及本领域先进技术和现代化技术手段,具有较强解决实际问题的能力及创新意识,成为具有良好综合素质的高级专业应用型复合人才,以适应当今世界对机械工程类人才的总体需求。

(二)以工程实际应用为基准,构建理论知识与实践能力并重的课程体系

专业学位课程的设置要体现培养目标,要以实践应用能力的培养为前提,提升学生的综合素养和实际应用能力,满足企业的人才需求[8]。我校的课程设置采用模块化教学,体现了课程设置的基础性,实践性和职业性。全日制专业硕士在读期间必须修满36-38学分,其中理论课程学习环节不低于26学分,专业实践环节10学分。依据不同的研究方向设置了不同的专业课模块,学生可以根据自己的研究方向选择自己的课程。课程的选择要能体现本领域的最新学术成果和科技前沿,具有实践性和行业所需性。

(三)以校企联合培养为宗旨,构建形式多样的专业实践平台

1.注重实践环节,培养应用实践能力

专业学位硕士的培养与学术型最大的不同是注重于实践能力的培养。宝鸡是一个工业大市,拥有秦川机床工具集团股份公司,陕西渭河工模具有限公司,宝钛集团等多家大型企业,学校已与这些企业签订联合培养协议,在企业设立实践基地,机械工程硕士研究生在校期间,必须保证累计不少于8个月的工程实习实践,工程实践10学分,可采用集中实践与分段实践相结合的方式。分段实践主要采用企业见习、企业调研、案例分析等方式,并结合理论课程进行学习;集中实践一般安排在第四学期集中进行。学生亲身感受企业的生产流程,积极参与到合适的生产,设计等环节,定期向导师汇报实践心得,和导师讨论自己所遇到的问题。

2.加强校企合作,以项目为抓手,实现校企联合培养

宝鸡文理学院多年来为当地企业输送了大量人才,建立了良好的合作关系,为产学研合作奠定了很好的基础,同时建立了一批相对稳定,专业实践性强具有行业特色及优势的专业硕士校外工程实践基地。企业定期接纳学生去企业实践实习,企业和学校可以在联合培养过程中实现互利互赢,优势互补,践行教育创新的理念,资源成果共享,可以为企业解决实际问题也可以共同申报课题及项目,实现产学研的良性循环,真正做到专业学位硕士的联合培养。

3.以联合培养为导向,具有学历及企业经历的高素质导师为学生培养提供保障

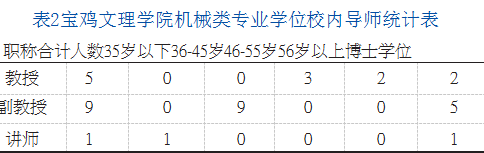

为保证专业硕士的培养质量,课程设置突出了应用性和专业实践能力的培养;培养过程采用双导师制,培养过程中兼顾校内导师的企业经历和校外导师的理论修养充分体现企业导师的工程实践背景,为保证导师综合素质宝鸡文理学院在导师的遴选、聘任、管理及考核评价等方面都形成了一套完整的机制,充分发挥双导师的最大优势,表2为校内导师统计表。为了弥补校内导师缺乏企业经验的不足,学校定期选派导师去企业的科研、管理和生产等环节进行实践锻炼,以提高导师的综合素质。对于校外的企业导师,要求具有副高以上职称及实践经验丰富的专业人员担任,而且对于校外导师设立单独的评价考核机制,导师学生双考核,互考核。

(四)论文与实践能力同等考核,完善培养评价体系,保证培养质量

专业学位硕士培养论文要求应与学术型硕士论文侧重有所区别,宝鸡文理学院制定了严格的开题报告,中期考核,预答辩,论文盲审,答辩等一系列过程管理制度,其学位论文必须体现实践应用,所以论文必须考查学生的创新思想,解决实际问题的能力,而不是仅仅限于理论层面。论文选题要求来源于实际工程或是有工程技术背景,可涉及机械工程领域的技术引进、技术改造、技术开发和新工艺、新设备、新材料、新产品的研究与开发,以及生产技术管理等方面的课题。学校所有研究生毕业论文必须进行查重,重复率不能超过15%。学位论文需经过2-3名校外同行专家盲审,评审结论为合格方可申请答辩。没有达到专业硕士论文答辩要求的依照学校相关规定推迟答辩,延期毕业。

三结束语

机械类专业学位研究生培养对于宝鸡文理学院是一种较新的教育培养模式,本文结合我校在机械类专业学位研究生培养过程中的具体环节,即培养目标,课程体系,实践环节,导师队伍及质量评价体系等几个关节对我校的培养模式进行了探讨。从我校2018届毕业生就业情况来看,我们基本建立了较为合理的专业学位研究生培养体系,要真正践行国家对专业学位研究生的培养目标和要求,还需要我们在今后的培养过程中继续探索和总结。

参考文献

[1]贾辉,陈蓉.对机械工程类专业人才创新能力培养的几点思考[J].人才培养,2018(01):56-57.

[2]王贵,刘海涛,文成.机械工程专业学位研究生创新应用能力培养机制探索[J].高等农业教育,2018(03):95-98.

[3]俞建峰,王东祥,袁方洋.基于新工科理念的机械工程专业学位硕士研究生综合实践能力培养[J].教育现代化,2018(31):16-17.

[4]武美萍,缪小进,张超峰等.机械工程专业学位研究生培养模式创新和实践[J].教育教学论坛,2017(37):100-103.

[5]王红.深化专业学位研究生教育综合改革提高专业学位研究生培养质量[J].学位与研究生教育,2016(1):7-9.

[6]李经民,段春争,刘冲.依托协同创新机制的机械工程专业学位研究生培养模式探索[J].教育教学论坛,2017(8):44-45.

[7]李学艺,颜凤,钟佩思等.机械工程领域专业学位研究生教育课程体系研究[J].探索与实践,2013(37):200-202.

[8]范孟豹,李威,王禹桥等.机械工程专业学位研究生培养模式研究[J].中国教育技术装备,2015(22):85-87.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/8783.html