SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:通过实证探究穆斯林地区留学生总体适应状况,根据调查问卷体现出的饮食、语言、思乡情绪的问题进行重点访谈,并关注留学生宗教信仰的适应过程,以及与中国同学学习交流情况,以此提出策略和建议。

关键词:穆斯林地区;留学生;社会文化适应

本文引用格式:郭贞琳,李泽铖,覃佳,等.湖南高校留学生社会文化适应状况研究——以湖南中医药大学穆斯林地区留学生为例[J].教育现代化,2019,6(15):82-84.

一 导言

十八大以来,来华留学规模持续增长。随着“一带一路”建设,其沿线国家学生数量增长明显。本文以穆斯林地区的留学生为对象,旨在探究高校留学生的社会文化适应状况。

(一)穆斯林地区及其文化特色

广义上来说,穆斯林世界指的是世界上所有穆斯林聚居的地方。其中巴基斯坦是穆斯林人口超过一亿的国家。在饮食上,主张吃“佳美食物”;禁止抽烟喝酒;一天要去清真寺作五次祈祷,;时间观上,属于现在取向;计算时间上,依赖对月亮的观察;有三大传统节日,开斋节、古尔邦节以及圣纪。倡导男女平等,维护妇女权益,也宣扬男人优于女人,歧视压迫妇女。

(二)有关跨文化适应问题的历史回顾

发展历程最早始于20世纪初,到了70年代末,研究集中在因跨文化接触产生的不良后果上。与此同时,留学生的社会、心理问题开始得到关注。80年代中期开始的第三阶段成果显著,跨文化适应研究可分为群体和个体层面。个体层面主要关注外国人在新的文化环境中的心理反应和社会整合,侧重个体价值观和态度的变化以及行为的变迁。

从跨文化适应的过程来看,利兹格德提出了U型曲线理论。奥伯格则提出了“文化休克”的概念,将跨文化适应分为了四个阶段:蜜月阶段、敌视阶段、回避阶段、整合阶段。Gullahorn将U型曲线假说扩展为“双U型曲线假说”。阿德勒则将其分成了详细的五个阶段,认为这是一个逐渐认识到文化差异,并实现自我价值,担负社会责任,完成适应的过程。

(三)社会文化适应概念

沃德及其助手将跨文化适应分为心理和社会文化适应两个维度。本文着重讨论社会文化适应,指留学生获得了适应留学国的文化的知识和技能,在新文化环境中能有效地交流和沟通。

二 研究设计

(一)被试基本情况

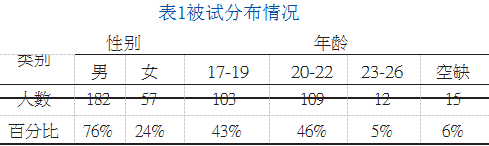

选取湖南中医药大学的留学生作为被试。共发出问卷249份,重复或无效问卷10份,被试分布情况详见下表1。

(二)基本研究方法

本研究采用调查问卷及个人访谈的方法。其中调查问卷改编自Ward和Kennedy(1999)的社会文化适应量表。包含了两方面,一、生活环境适应,包括气候的适应、饮食方面的适应、价值以及生活方式的适应等,二、人际交往适应,包括日常生活交流、交朋友和保持朋友关系、与导员的关系、对旅居地文化的理解等。还有对思乡情绪的处理和是否感受到歧视的问题。该问卷采用5点计分。共16项被计入总分。采用excel对数据进行整理分析。问卷调查完成后,选择5名学生进行访谈。

三 研究结果与分析

(一)问卷调查研究结果

穆斯林地区留学生整体社会文化适应现状分析。分析得出,社会文化适应为中等偏上的水平,其总体平均得分为3.4.从各个项目来看,高于平均水平的,“适应教学方法”,“与同性的友谊建立”,“同导员的关系”,“适应价值观”,“认为中国人友善”,“与中国人成为好友”,“与中国人主动聊天”。在“感觉被拒绝”和“感觉被歧视”上,分别得分4.25和4.41。由此可得,留学生在华很少遭到歧视。低于中等水平的,“与异性建立友谊”,“处理语言障碍”,“适应气候”,“处理思乡情绪”以及“主动拜访”,“与中国同学一起学习”,“与中国朋友一起玩耍”,“中国人向其发起聊天”。在适应过程中,在12个月内最好。整个适应过程是跌宕起伏的。但标准差是处于下降状态,说明适应情况逐渐趋近。

(二)其他方法研究结果

1.随着中国综合国力不断增强,来自穆斯林地区的以巴基斯坦为主的留学生整体对中国评价偏上。人们友好、合作,老师教学用心,社会更文明、安全。

2.主要不适应,体现在饮食。刚来中国时,会对周边的食物持保留态度,不会轻易尝试。过一段时间,食物选择会增多,范围扩大。喜欢自己做食物,或把餐直接外包。如果早上没有课程通常会睡到中午起床,晚上会等到转钟1、2点才睡。早上有课也不爱吃早餐。一般睡到中午起床就吃饭或饿了再吃饭。喜欢聚集在一起吃饭。

3.日常交往中,会主动与中国人搭话。因为国内使用语言众多,一个巴基斯坦人,大概会掌握5种语言。由此他们认为练习新语言应多使用。因此,他们喜欢和汉语人群交流。即使自己英语口语一般,也会大胆去交流。部分新生,对HSK-3产生畏惧退缩态度,学习汉语的难度集中在“写”上。留学生希望有更多的机会与中国学生一起学习汉语。

4.对家庭的依赖较明显。大部分巴基斯坦学生每天都会和自己的亲人通网络电话,且一天多次。她们十分思念亲人。在生活中遇到的难题也经常会向父母倾诉。出国留学于女生更大的意义是学会了独立、自强。据调查,男生比女生适应得略好,男生的适应均分是3.38,而女生为3.32。这说明在适应总体水平上,男女生相当,但也有性别差异。影响性别差异的因素除了与家庭的关系还有其他。有调查表明,巴基斯坦留学生男生比女生承受跨文化压力更大。女性的族群感更易构建。

5.宗教方面适应的越好,越能说明其心态的开放度。留学生表示,在中国他们知道这样不会被禁止,但也有较传统的留学生表示不会主动和异性说话。受访者中,有个对宗教很笃定的女生,出门前一定会戴好头巾、面纱,同时也与同学交流很少、对学校情况不大了解。特别想快点完成学业回家。我们发现,伊斯兰教有自己的原则,但也不是不近人情。还有留学生指出,在中国,大家都很尊重他们和他们的宗教,不会去干涉他们的行为。

6.文化方面,世界全球化下,西方价值观和文化得以普遍传播。他们也喜欢吃汉堡包,看迪斯尼电影。若提起中国文化,中国功夫的印象当属深刻。中国民族节日之多也成为他们感叹的对象。即使身在中国,也很少主动了解中国文化。汉语课程的繁复设置和本校中国传统健身功法的教授,也没有激起他们对中华文化的热情。

四 建议对策

整合研究成果能看出,高校留学生社会文化适应情况受到多种因素的影响,新时期要想提高高校留学生的社会文化适应力,就要系统结合影响因素进行研究,调整留学生教育工作和服务工作,提高他们对我国文化的认同感,进而改善高校留学生社会文化适应现状,使他们更好的参与到学习和留学生活中[1]。饮食方面,学校清真餐厅应做一些调整。饮食关系到留学生基本生活体验,高校食堂按照留学生的饮食习惯做出相应的调整,更好的为留学生提供多元化的服务,能让留学生产生宾至如归的感受,并获得良好的留学体验,留学生在学校中的适应能力也会明显的增强[2]。在具体工作中,结合湖南中医药大学穆斯林地区留学生生活需求的具体情况,学校清真餐厅可以适当的托大食堂菜品的种类,增加一些穆斯林留学生喜欢的菜品,必要时可以引入穆斯林餐饮文化方面的内容,方便更好的为穆斯林提供服务。同时,要增加反馈信息,系统分析受欢迎的穆斯林食品,真正将穆斯林留学生的餐饮需求与餐厅的服务有机结合在一起,使所提供的餐饮服务能得到穆斯林留学生的认同和肯定。将湖南中医药大学穆斯林地区留学生餐饮服务改革的实际情况作为案例进行分析,学校食堂在了解穆斯林学生需求后,引入了沙威玛(shawarma),汉堡包(burger)以及巴基斯坦奶茶(pakistani milk tea)多种类型的食品,能更好的为穆斯林留学生提供服务,消除他们在参与学校生活过程中产生的不适应感,提高留学教育和服务效果。此外,还可以采取适当延长食堂营业时间的方法,并为留学生开放公共厨房的使用权,增强服务的针对性,便于学生自主开展餐饮活动,创造良好的生活服务条件[3]。

语言学习方面,应加强对留学生新生的语言学习方面的督促和“逃避心理”疏导。花更多的时间在练习“写”上,并引导学生使用正确的方法学习汉语[4]。语言是留学生参与社会交际的重要工具,语言交际方面的障碍往往是导致留学生出现社会文化不适应情况的重要影响因素,如果无法使用用语言进行沟通和交流,必然会制约学习交流和文化交流效果,导致留学生难以融入到学校生活中,甚至对留学生活产生消极的态度。因此在探索改善留学生社会文化不适应情况的实践活动中,及时消除语言文化方面的差异,避免出现不必要的文化冲突是较为重要的内容。在实际开展留学生服务时,要注意与留学生进行和谐的沟通和交流,了解他们的思想动态,让留学生认识到学习汉语言文化知识的重要性,并通过适当的心理沟通和疏导改变学生的心理状态,使他们能以正确的态度面对汉语言文化的学习[5]。在此基础上,高校可以设置留学生语言培训项目,让汉语表达能力较好的学生作为合作伙伴对学生实施一对一语言训练指导,并由对外汉语教师集中对留学生实施汉语言方面的教学培训,真正打造良好的汉语言学习环境,使留学生群体能在潜移默化中加深对汉语言知识和内容的理解,提高他们的社会文化适应力。在具体辅助留学生参与语言文化学习的过程中,也要明确认识到汉文化和穆斯林文化的差异,进而在尊重双方文化的基础上开展语言教学指导,引导穆斯林留学生能主动了解中国文化,客观看待中国文化,提高他们对我国文化的认同感,进而在文化的作用下使穆斯林留学生的跨文化交际能力得到培养,切实提高穆斯林留学生适应我国社会文化的能力。

学习平台的建立,除了搭建大型的留学生的活动平台,比如我校成功举办的“异域文化风情展”等。还可以尝试设置留学生固定与中国学生学习教室,可以在那里开展学习交流。鼓励中国学生与留学生进行友好恰当地交流和交往。简言之,就是要重视留学生管理工作,在留学生学习管理方面发挥情感因素的作用,将教学和生活引导结合在一起,营造轻松和谐的留学生学习氛围,确保他们在参与留学生活的过程中能获得良好的学习体验[6]。以建立学习平台后对留学生学习管理干部工作的创新为例,在来华留学生学习生活心理适应期内,学习管理干部不仅要对学生的学习提供多方面的帮助和指导,还要在日常生活中以平等的态度主动与留学生进行沟通和交流,在交往中表现出对留学生的尊重,并以较强的责任心开展自己的工作,拉近与留学生的距离,把握他们的思想动态,确保在友好交流的过程中能使留学生敞开心扉,接受学校生活,参与到社会生活中,有效避免高校学生与留学生发生冲突,影响留学生群体对中国社会文化的认同感。如此,借助情感教育和情感沟通的力量,就能通过引导留学生和谐交流提高她们对中国文化的认识和理解,留学生社会适应能力也会进一步提高。

引导女生自立、自强。积极参与活动,以直面困难的态度,化解生活中的烦恼。可以开设相关讲座和课程[7]。留学生群体中的女性群体属于弱势群体,他们的社会文化适应能力更低,特别对于穆斯林留学生而言,女性留学生的地位相对较为特殊,所以必须针对女性留学生实施多元化的引导,关注留学生心理教育和心理疏导,使来华留学生中的女性群体能树立正确的人生观和价值观,以积极客观的态度面对我国社会文化,理解汉族文化和穆斯林文化的差异,循序渐进提高他们适应社会文化生活的能力。

第五,引导学生在宗教信仰和生活中保持开放的心态,积极融入环境。在具体工作中,可以适当组织开展宗教文化交流活动、文化研究活动,使他们能客观看待宗教文化的差异,降低宗教因素对学生社会文化适应能力的不良影响,提高留学生教育成效[8]。为留学生提供专门的旅行活动,创建中国文化体验的活动,帮助他们更好地理解中国社会和文化。也可以与其他学校合作,建立一个长沙本地异校留学生的共同平台,可以相互交流,丰富留学生的生活。在此基础上,为了使穆斯林留学生能在文化交流和留学学习过程中获得良好的体验,还可以尝试对留学生的课外活动进行调整,创设丰富的课外活动和业余文化生活,适当针对留学生开设与我国传统文化相关的文化交流课程,如民歌课程、传统民族乐器课程以及传统歌曲课程等,使穆斯林留学生能真正感受到留学生活的快乐,在提高他们社会文化适应能力的基础上,切实帮助留学生快速融入到学校生活中,提高教育效果[9]。再具体丰富留学生文化生活的实践探索活动中,可以尝试成立“汉族和穆斯林民族文化交流与中心”,按照穆斯林留学生的留学需求开展多元化的学习指导和课外交流活动,确保他们能获得更多的专业知识,拓展留学生的眼界,使他们能以全新的眼光看待中国艺术文化,进而从心理层面提高留学生对我国文化的认同感,增强他们对留学生活的归属感,使留学生教育得到良好的发展。

参考文献

[1]曹传锋.巴基斯坦留学生跨文化压力适应研究[J].开封教育学院学报,2015,35(9):148-149.

[2]秦晔.高校来华留学生跨文化适应问题研究[D].沈阳:沈阳航空航天大学2017:11-12.

[3]武静.来留学生跨文化适应研究——以厦门大学的海外留学生为例[D].厦门:厦门大学,2003:6-7.

[4]邓欢.湖南大学非洲来华留学生教育管理工作研究[D].湖南大学,2013.

[5]张月娟,龙玲,刘锐.巴基斯坦医学留学生跨文化适应研究[J].中华医学教育探索杂志,2012,11(9):981-984.

[6]滕夏虹.广西医科大学医学本科专业印度留学生社会文化适应性和管理对策研究[D].广西医科大学,2018.

[7]张瑞芳.来华蒙古国留学生社会文化适应研究[J].内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版),2017,46(5):151-155,168.

[8]赖红玲.社会教育心理模式与留学生的跨文化语言适应[J].兰州交通大学学报,2016,35(2):52-57.

[9]洪建中,王坚.来华留学生的社会支持与跨文化适应:回顾与展望[C].第十六届全国心理学学术会议论文集.华中师范大学,2013:1414-1415.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/8334.html