SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:自2006年我国开始建设第一批国家示范校,已经经历了10多年的历程,可以认为,我国高职教育的确在许多方面有了飞速发展,在有的领域已经接近世界职业教育发达国家的水平。但应当清醒的认识到,在我国高职教育发展的同时,国家的社会和产业也取得高速发展,在新时期下,产业革命和企业转型要求高职教育必须跟上,社会与经济发展的现代化要求高职教育的人才培养必须现代化,这是新时期下对高职院校和教育工作者提出的新任务。

关键词:高职教育;现代化;思考

本文引用格式:赵克辉,等.关于对加速实现高职教育现代化的问题思考[J].教育现代化,2019,6(17):61-66.

Thoughts on Accelerating Education Modernization in Higher Vocational Colleges

ZHAO Ke-hui1,LI Bing-chang2,SONG Yu-xiao1

(1.Zhejiang Changzheng Vocational&Technical College,Hangzhou,Zhejiang;2.Guiyang Preschool Education College,Guiyang,Guizhou)

Abstract:Since China began to build the first batch of state demonstration schools in 2006,it has experienced more than 10 years.It can be considered that China’s higher vocational education has developed rapidly in many aspects,and in some areas it is close to the level of the developed countries in the world.While we should soberly realize that in the development of Higher Vocational Education in our country,the social and industrial development of the country has also been developing at a high speed.In the new era,it must keep up with the industrial revolution and enterprise transformation requirement and the modernization of social and economic development requires the modernization of talent training in higher vocational education.This is a new task for Higher Vocational Colleges and educators in the new period.

Key words:Higher vocational education;Modernization;Thinking

一 问题的提出

经过了多年的建设与改革,中国高等职业教育取得了飞跃发展,许多方面的建设与改革成果已经与世界现代化职业教育接轨,有的已经走在了前列[1]。随着我国经济与社会的不断现代化,新时期下的新经济形态对技术技能人才提出了新的要求,党的十九大报告要求“完善职业教育和培训体现,深化产教融合、校企合作”;教育部等六部委联合印发的“教职成[2018]1号”通知中指出,“产教融合、校企合作是职业教育的基本办学模式,是办好职业教育的关键所在”。因此,从事高职教育研究的学者和办学单位应当清醒认识到,在经济高速发展和转型提升过程中,高职教育担负着教育强国的使命和责任,我们在发展的同时必须清醒和理性地认识到,我国高职教育无论在现代化的理念还是在实践层面,与世界发达国家仍存在较大差距,尤其是在产教深度融合、校企合作办学以及在互联网时代智慧智能环境下,我国高职教育现状与实施教育强国战略不符,许多理念、方法、路径尤其是现状偏离了现代化职业教育的本质,应当引起高度关注并以超常规的方式加以解决[2]。

二 主要数据分析

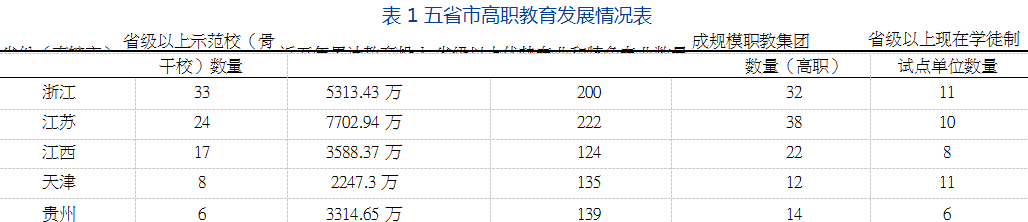

我国高职教育大规模建设与发展应当从2006年教育部启动第一批示范性高职院校建设项目开始,距今已22年,在此期间,资料显示我国高职教育累计投入已达54.5亿元,建设了数百所示范性院校和骨干院校,各省均建设了一批示范性专业和特色专业、国家和省级示范性校内生产性(虚拟仿真)实训基地建设,以不同形式的产教融合、校企合作人才培养模式在不断创新,院校的体制机制改革在不同程度上也有了突破,出现了一批好的集团式办学、混合所有制的典型,进行了两批现代学徒制的试点,按照2015年全国高等院校思想政治工作会议要求,以立德树人为核心的学生德育教育体系建设逐渐引起各级教育主管部门、院校和教师的普遍重视。以我国高职教育发展状况的不同的5个地区为例,可基本看出高职教育的发展概况和均衡程度。见表1。

经过多年建设,我们作为从事高职教育多年的学者(教师)可以欣喜的看到,我国的高职教育确实发展和强大了,许多方面和世界发达国家职业教育的差距已经缩小,有的甚至处在了领先的水平上。但在成果面前,我们应当做出实事求是的理性判断,尤其是对照党的十九大报告提出的要求,我国高职教育总体办学状况距离现代化的高职教育仍然有许多问题并存在差距,体现在以下几方面。

(一)在院校办学指导思想方面

高职教育在许多地区中,包括教育主管部门、院校和教师没有真正树立高职教育为区域产业服务的理念,存在着“强校以发展为导向”,“弱校为生存为导向”的普遍现象,办学理念偏离了教育职业性本质,也不符合党的十九大报告和教育部等六部委文件提出的要求,导致了高职教育虽然“轰轰烈烈”但与区域产业发展与提升的要求不同步,甚至“两张皮”,教育为产业发展的贡献度不足。

(二)在教育投入方面

由表1可以看出,近年来,国家、教育部、各省对高职教育的投入是在不断增长,确实从本质上改善了院校的办学条件,我国省级以上示范校、骨干校,省级以上重点、优势和特色专业一般均能得到300—500万用于改善办学教学,但由于院校重立项,轻建设过程;政府验收重表面成果,轻实际效果,加之在很大程度上重复建设和低效率的使用,造成了巨大投入后没有形成集约化效应,尤其是缺少真实的校企共建、共用和共享,造成了优质资源的浪费和资源配置的不合理。

(三)在办学体制和机制方面

我国推动集团化办学、混合所有制的办学体制以及双主体育人已经多年了,但是多数实践效果没有实现预期目标。如集团化办学必然涉及到核心问题,“组织能否实现科学治理、利益相关者的权利能否得到切实保障、成员单位的行为和责任能否受到必要的制度约束、各方的共同利益能否实现”均未得到有效解决;我国高职院校办学体制大体分为政府、行业及企业和社会力量办学,公办院校占绝大多数。多年来,公办高职院校的办学体制基本上是固化的,拨款、干部任免、专项经费划拨等均是政府行为;混合所有制办学自提出后推动不利,成功案例极少;民办院校由于受各种不同因素的影响,使“民办”的体制灵活、办学自主的优势没有得到有效的发挥,国内民办校的建设、改革和人才培养质量的数据指标大多数在省内排名中下游。

(四)在教育为区域产业服务方面

行业深度参与学校内涵建设的体制和机制没有真正形成,行业引领下的职业资格等级制度不完善,导致了教学内容与行业要求及职业标准脱节,面对新时期和经济新形态的快速变化,技术技能人才培养的断层现象严重,现代职教体系构建大都停留在中高职表层次衔接,政、行、企、校多数未做到有效的协同办学,专业与产业、专业群与产业群、职业教育链与产业链的契合度不够,劣势专业的退出机制基本没有[3]。

(五)在教育现代化的研究和实践方面

世界职业教育发达国家对教育现代化有科学的概念界定和内涵表述,这是多年建设与发展沉积下来所取得的共识,并在制度层面加以固化。我国目前教育主管部门和研究机构尚缺乏对于高职教育现代化全面、系统化地研究和科学界定,虽有国家“十三五”社科基金重点课题在研究,但尚未取得实质性的阶段成果,各种反映办学条件和人才培养质量的数据指标缺少针对产教融合、校企合作以及双主体育人准确定性和定量描述,相关推动政策的导向性不强。目前,我国经济发达地区已进入互联网时代,不同类型的智慧智能产业不但出现并推动了现代产业革命,对此,高职教育的响应度不强,融合度不高。

(六)在构建以立德树人为核心的思想政治工作体系方面

最近,习总书记在不同场合对高等院校加强思想政治工作和构建德育教育体系提出了很高的要求,教育部新下发了“三全育人”综合改革试点项目。这一方面体现了党中央对高等院校人才培养的政治定位,另一方面也说明了未来高等职业技术教育在育人宗旨、目标和趋势方面将会产生重大变更,关于构建具有特色的高职院校思想政治工作体系,实现“课程思政”上刚刚起步。

三 主要观点、依据和范围界定

(一)主要观点

(1)世界职业教育发达国家在发展中均将不断实现现代化作为目标,职业教育现代化的内涵界定,基本理论、边界和要素在理论与实践层面已经相当完善,并在国家制度层面加以固化。

(2)世界职业教育现代化的基本标志,主要体现在在行业深度参与,教育为产业服务,固化的制度、教学理念、教学模式和方法及手段的现代化,从而体现了世界职业教育现代化发展的主流。

(3)高职教育的职业性特征和本质要求办学理念、培养模式、教学组织与过程必须建立在产教融合、校企协同育人的基础上,人才培养为区域产业服务是衡量高职教育现代化的主要标志。

(4)高职教育应按照产业→行业→职业→专业→就业的逻辑线路进行科学的产业和职业分析,应摒弃就业导向的理念,应在坚持产业决定职业、引领专业、决定就业的基本理念下进行学校的发展定位和建设。

(5)专业设置是产教融合的纽带,院校设置专业应在产业分析基础上进行相应的职业、职业要素及其联系、职业链、职业群和职业带分析,从而根据产业需求科学设置和调整专业,切忌只顾追求生源而导致盲目和功利。

(6)职教集团(联盟)是现有体制框架下实现产教融合的有效路径,应仿照企业集团的建立与组织,切实形成多元、科学的治理结构,在实现产教融合和校企合作办学中发挥不可替代作用。

(7)办学体制应当突破现有的体制框架,公办和民办院校均应吸取国外职业教育发达国家的做法,立足于在管、办、评分立基础上,引用新公共管理原理,使高职院校成为相对独立的市场主体,当前正在努力研究的混合所有制等多元办学体制和制度创新应有突破。

(8)高职院校应将立德树人作为教育的重中之重,打造育人文化,将体现产业和职业特征的优秀精神、道德、制度和行为文化和院校德育教育体系相融合,应将优秀文化教育融入专业、融入课程、融入教学过程,在实现“课程思政”方面有大举措、大动作、大发展、大成效。

(二)基本依据

(1)党的十九大报告精神和国家经济与社会发展的五大理念

实践证明,“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念是实现“十三五”时期社会与经济发展目标的利器,高职教育现代化发展应当坚持以五大发展理念破解发展难题,厚植发展优势,尤其在产教融合和校企合作方面做到超常规发展。

(2)国家“一带一路”倡议

国家“一带一路”倡议为高职教育的国际化水平从低级(以输入为主)逐渐走向高级(输入与输出并举),“一带一路”大多数沿线国家职教水平落后,应当按照比较优势原理,在整合区域优势职业教育资源过程中进行产教融合,校企和校际合作协同输出,这是高职教育国际化办学水平提升的契机。

(3)新时期产业发展与提升中的人才需求

新时期使传统产业的改变加快,体现智慧、智能、环保、绿色的新型产业不断出现,对此,产教融合下的高职教育要求人才培养必须融入区域产业发展,应坚持做到“有什么新产业,就应该设置什么新专业”,“产业怎么变化,专业就应随之变化”,切实做到专业建设、改革与发展围绕产业“转”,跟着产业“走”,教育不能为产业服务就背离了职业教育的初衷,也不可能做到现代化。

(4)世界职业教育现代化的发展过程与我们的现状

世界职业教育发达国家的现代化历程从各自国家不同特点向我们呈现了现代化的理论和实践体系,有许多做法是我们多年在学习的,但应切实系统引进其精髓;如我们已经进行了两批,现在正在申报第三批的现代学徒制试点项目,如果按照正确的轨道运行,就是德国已经实施了百年的双元制。因此,无论进行什么样的改革,切忌不要形式化、表面化和功利化。试想一下,在前两批现代学徒制试点中若经过评估和验收,其结果可想而知,肯定是绝大部分试点院校和专业“通过”,不否认“通过”后会有一定的成效,但与当初申报时的目标和实际效果肯定会有不小的反差[4]。

(5)高职教育的职业性本质

高职教育首先是职业教育,由此决定了其办学理念、专业、培养目标和规格均应围绕其职业性,如某一职业的职业联系和职业要素决定了专业设置;再如,现代产业链与职业教育链对接中,将使职业教育链不断加粗,而职业的重合部分也将拓宽,从而高职专业的复合性所决定的专业群(组)必然替代单一的专业设置。由此看来,高职专业设置的前期工作之一应是科学的职业分析,否则将会在定位、规格、关键能力培养等方面产生模糊或趋同,从而与不同区域和产业所需要的个性化的人才培养相悖[5]。

(三)范围界定

关于什么是高职教育现代化,这仍是我国学术界尚未得到共识的,根据世界职业教育发达国家现代化的历程和上述分析,高职教育现代化的范围应体现在:

1.办学理念与方向的现代化

高职教育办学理念与方向的现代化的集中体现是做到产教深度融合和校企合作育人,切实体现教育为产业而存在,为产业服务为根本,为产业培养优质技术技能人才为目标,这既是高职院校必须树立的理念,也是政府和行业制定政策的出发点。因此,高职教育必须坚持产业导向,应摒弃“一切围绕就业”的就业导向,同时,优质院校不能“因大而论”,强校不能“因条件而论”,只有深度融入区域产业,使教育与产业发展同步,应将及时、按质、按量培养出产业所需的技术技能人才作为“优”和“强”的唯一标志。

2.办学体制与管理机制的现代化

经过不断的考察和研究,世界职业教育发达国家的职业教育机构能够根据所在国家的特点构建不同的办学体制和管理机制,并具有科学性和高效性。当前所提出的“人才培养体制”改革正是符合国情所进行的在构建科学、高效的办学体制、管理机制方面的新举措。对此,我国高职教育现代化应部分引用90年代企业改制时期的做法,突破体制性障碍,在建立现代大学制度和去行政化方面有大举措、大动作、大作为。

3.专业构成与设置的现代化

德国等许多职业教育发达国家均将专业的研究作为教育本身的起点和生命线,院校不负责专业开放与设置,从而使专业设置成为政府行为,德国职教所专门从事专业研究、开放和评鉴的几百名专家将国家经济发展战略与产业及企业实际需求密切结合,所开发的专业与产业及企业需求能够做到密切相关,对此应当引起我们深入思考。多年来,我国高职专业由教育部根据目录实行统一设置变成院校自主设置,省教育主管部门审批备案,而院校开发和设置专业往往是“按生源设置”,所谓的“调研”多数是走过场。专业开发过程通常缺少科学的职业分析,从而导致了专业定位、目标和培养规格与区域产业现状和企业需求差距甚大,高职教育教学过程与实际生产过程不相符,人才培养目标与产业发展不对接,企业用人需要再培训。

4.教学模式与方法的现代化

经过多年的学习、引进、消化和吸收,我国许多高职院校尤其是国家(省)示范校和骨干校的教学模式和教师教学理念均有了很大的提高,应当承认,在这方面部分优质院校和优势(特色)专业教师的教学方法与手段已经和国际接轨。从历年的教育部和各省教育厅主办的教师信息化教学、课件、翻转课堂大赛中可以看出,获奖教师所具有的职业教育教学理念、方法和手段已经国际化了,有的甚至得到了国内外职教专家的赞赏。在取得突破性成效的同时,也必须承认上述情况虽然存在并具有代表性和典型性,但不具有普遍性,多年不间断的考察可以得出结论,我国大多数高职院校的教师所采用的教学模式仍然是传统的,真正实施了现代学徒制,课程整体实现了行动导向和任务驱动,教学组织体现了工学结合和工学交替只是少数,甚至是个例。这种现状表明,我们近20年向世界职业教育发达国家学习的最基本经验仍然没有做到普遍落地,这是高职教育在走向现代化中必须正视的问题。

5.以立德树人为核心的高职德育教育体系的现代化

全国高等院校思想政治工作会议提出了加强大学生思想政治工作的具体任务,习总书记等党和国家领导人多次讲话中均对高等院校立德树人提出了明确要求。不断构建和完善我国以立德树人为核心的德育教育体系使我国高职教育现代化的特点。党的十九大又对建立育人文化提出了新的要求,作为高职教育工作者应当引起高度重视。建设以立德树人为核心的高职德育教育体系是一个不断改革与创新的过程,当前,将我国多年沉积的优秀文化和富有行业和区域特点的优秀行业企业文化及优秀地域历史文化融入教育教学过程是行之有效的。浙江长征职业技术学院在多年坚持和实践基础上,形成并实施了“五位一体”、“三层贯通”、“五阶递进”高职会计专业三全育人体系”即专业教育、学风教育、优秀文化教育、第二课堂和文明修身的德育教育体系;专业教育与德育教育贯通,教学工作线与学生工作线贯通、校内教育与校外实践贯通;在职业态度培养上实施了职业认知、职业认同、职业选择、职业坚守、职业发展“五阶递进”式培养,取得了明显的立德树人效果,省内专家考察后认为是“长征特色”。

6.开放与国际化办学

世界职业教育现代化过程离不开开放、交流与合作,国家“一带一路”倡议为我国优质高职教育资源输出创造了契机。天津市多所高职院校在市教委构建的平台上,在印度、泰国、巴基斯坦等“一带一路”沿线国家创立了鲁班工坊,培养当地技术工人,为输入国中资企业服务,天津市教委以将其纳入职业教育发展规划,有关院校以就鲁班工坊建设与运行的标准化问题开始进行深入研究。由此表明,高职教育国际化已经从低级(以输入为主)走向高级(输入输出并举),同时,根据“一带一路”大多数沿线国家技术水平和职业教育水平较为低下的现状,使优质高职教育资源和产业资源协同输出,同样是产教融合的一种形式。

四 实施路径

(一)大力推行集团化办学,有针对性地推行企业办学

职教集团在我国已经存在多年,资料显示,有的职教集团(如浙江省国智职教集团有限公司由省机电集团和省国有资本运营公司共同出资,按企业法人设立,是浙江省首个具有企业法人主体地位的紧密型职教集团),但绝大多数职教集团未发挥体制机制创新、产教深度融合、校企合作育人的功能。在如何解决组织能否实现科学治理、利益相关者的权利能否得到切实保障、成员单位的行为和责任能否受到必要的制度约束、各方的共同利益能否实现核心问题上没有得到突破和创新。因此,实现高职教育集团化办学的关键仍然是克服体制性障碍。建议:应以我国《公司法》为依据,仿照企业集团的组建、治理和运行,使职教集团成员单位均与主管部门(单位、公司)脱钩,集团具有独立的办学自主权,针对产业需求,做到标准共研、专业共建、人才共育、资源共用、成果共享、校企共赢。

(二)整合各地优质职教资源,实现集约化发展

2006年以来,各省立项并建设了一批在全国有影响的专业、课程、基地等项目,但是,“条件优、实力强、规模大、成果丰”不等于实现了产业融合和校企合作办学,高职教育投入虽大,但许多方面仍未脱离粗放型办学的老路。建议:有关部门和行业应当打破“围墙”,使“投入”的绩效真正形成优势教育资源的共享,如在智能化、智慧化、清洁能源、电子商务等在国内具有优势的产业中,相应的教育资源应成为国内的“拳头”,在为省内产业服务的同时,也成为国内品牌。

(三)借鉴德国模式,建设一批与省内重点产业对接和密切融合的专业

德国职教所是职业教育领域的权威机构,聚集着几百名专家,德国的职教办学机构不负责设置专业,而专业设置和评鉴均由职教所承担,而该所设置专业的唯一依据就是产业需求,从而保证了德国职教专业与产业同步生存和发展。建议:针对我国不同地区“十三五”规划中所列重点产业所对接的专业进行集中调研、设置和评鉴,仿照德国成立有行业、企业、专家和职教专家组成,具有专业设置、调整、评鉴职能的权威性机构,面对新时期所发展起来的新产业、新技术、新方法等,体现区域特点并与新产业密切相关的新专业设置应由政府或第三机构(权威)进行统筹,不能由院校各行其是,否则一方面将使人才培养落后于产业发展,另一方面也会造成办学的粗放和资源的浪费。

(四)以校企协同育人为核心,创新人才培养模式

校企协同不同于校企合作,校企合作是校企双方“协议性”的合作,从实施情况看不具备刚性;而校企协同是校企作为协同主体在协同要素的捆绑下所形成的利益共同体,或者说校企协同是校企合作的高级形式。天津轻工职业技术学院多年来进行依托行业龙头企业,经过不断磨合,创新了“三级贯通”的校企协同育人的人才培养模式,使“校企协同”通过三级贯通组织将人才培养的各项任务“一落到底”并形成计划、组织、执行、监督、控制的闭环。同时由龙头企业带动了行业中小企业共同参加,产生了校企协同共同育人的规模效应、拉动效应和追赶效应。

(五)优质教育资源与优势产业协同输出,在国际化办学方面闯出新路

“一带一路”倡议为高职教育发展创造了机遇。建议:各地尤其是国家“一带一路”沿线的省份,各办学单位应在总结多年高职教育国际化办学经验基础上,利用沿线国家技术技能人才缺乏,职业教育水平不高所创造的优质教育资源输出机遇,通过不同形式,将优势产业和优质教育资源协同输出,通过互通互联、实现一体化发展。

(六)构建“三全育人”的思想政治工作德育教育体系

首先,在体系建设方面:充分发挥校党委和基层党总支的政治保障功能,优化顶层设计,将优秀会计文化融入专业、融入课程、融入教材、融入人才培养过程,建立可转化、可推广的一体化德育教育体系;其次,在体制和制度方面:探索人才培养和党建工作对接融合的路径,使立德树人的各项工作做到协同协作、同向同行、互联互通,使育人工作做到全员参加和全程管理;最后,在育人逻辑方面:融入行业元素,针对会计专业思想特点和发展需求,优化内容供给,创新工作载体,从供给侧立足于为行业培养优质技术技能人才,思想政治工作做到适应和满足学生成长诉求。同时,完善思政课程,创新课程思政[6,7]。

(七)建立具有权威性的高职教育现代化标准和评价制度

我国(省)关于高职教育检查和评估的方式很多,具有较高的科学性和权威性,各省每年也要不停顿的进行检测和督查,这在一定程度上推动了高职教育教学运行和管理的规范化和正规化。但存在问题是一方面尚缺少关于高职教育现代化的评价体系和方法,另一方面评价结果的作用弱化,事实是“再弱的学校该办还是要办”。对此,应当借鉴世界职业教育发展国家的做法,在准确把握高职教育现代化内涵基础上,建立相关评价指标体系和评价方式,经过一段实践后在制度层面加以固化,同时应当由“停招”、“停办”等退出和淘汰机制。

参考文献

[1]林克松,石伟平.改革语境下的职业教育研究——近年中国职业教育研究前沿与热点问题分析[J].教育研究,2015,36(05):89-97.

[2]胡鞍钢,王洪川,鄢一龙.教育现代化目标与指标——兼谈“十三五”教育发展基本思路[J].清华大学教育研究,2015,36(03):21-26+47.

[3]田慧生.当前我国教育科研面临的形势和任务[J].教育研究,2016,37(03):11-18.

[4]李希贵.深化教育改革加快教育现代化[J].教育研究,2017,38(11):7-10.

[5]史静寰,叶之红,胡建华,等.走向2030:中国高等教育现代化建设之路[J].中国高教研究,2017(05):1-14.

[6]瞿振元.中国高等教育现代化的若干问题[J].中国高教研究,2017(07):1-5.

[7]王淑涨,吕一军.产教融合市场化背景下的现代高职教育体系建设[J].高等工程教育研究,2016(04):155-159.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/8321.html