SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:新工科是为主动应对新一轮科技革命与产业变革,支撑服务创新驱动发展、“中国制造2025”等一系列国家战略,由教育部提出的新一轮工程教育改革。新工科理念的出现对高等院校专业建设和人才培养提出了新的要求。如何发挥材料力学课在新工科建设中的作用,服务于具有“家国情怀、全球视野、实践能力和创新精神”的未来领军人才的培养,是当前材料力学教育教学改革面临的一个新挑战。通过分析目前材料力学课程结构和教学实践中存在的问题,结合新工科的建设理念,探讨材料力学理论教学和通识教育融合课程体系的构建。

关键词:新工科;材料力学;通识教育

本文引用格式:郭建刚.面向新工科的材料力学理论教学和通识教育融合课程体系的探究[J].教育现代化,2019,6(13):69-71.

The Explorations on Course Systems Combining Mechanics of Materials and General Education Facing New Engineering

GUO Jian-gang

(School of Mechanical Engineering,Tianjin University,Tianjin,China)

Abstract:New engineering is a new round of engineering education reform proposed by the ministry of education to actively respond to a new round of scientific and technological revolution and industrial transformation,support innovation-driven development,“made in China 2025”and other national strategies.The emergence of new engineering ideas has put forward new requirements for specialty construction and talent cultivation in colleges and universities.How to give full play to the role of material mechanics in the construction of new engineering and serve the cultivation of future leading talents with“national feelings,global vision,practical ability and innovative spirit”is a new challenge facing teaching reform of material mechanics at present.By analyzing the problems existing in the course structure and teaching process of material mechanics at present,combining the ideas of new engineering,this paper discusses the construction of the integration course systems of material mechanics theory teaching and general education.

Key words:New engineering;Mechanics of materials;General education

一 引言

材料力学是工科专业必修的一门专业基础课程,是工科学生学习后继专业课程的理论基础,在工科院校的本科教育中占有相当重要的地位。如何提高材料力学的教学质量,培养出具备综合素质的工程人才一直是高校材料力学教师思考的重要课题。针对目前材料力学教学中存在的一些问题,很多兄弟院校的材料力学教师都开展了大量的教学改革和实践,取得了一些成果和经验[1-8]。

材料力学是一门理论性和逻辑性较强的学科,很多学生会觉得抽象难懂,为此一些教师尝试把材料力学的发展历史和人物事迹等穿插在材料力学的理论教学中[1,2],一方面提高了学生的学习兴趣,另一方面培养了学生的人文素质,取得了较好的效果,这也和新工科通识教育的理念是吻合的。材料力学是一门工程学科,是理论和实践的“桥梁”,工程实践无疑对于材料力学的学习是很重要的。然而在实际的教学当中,由于种种原因学生们面对的主要是抽象的力学模型,因此很多教师[3-5]都尝试在教学过程中引入一些工程实例,通过工程案例的分析让学生掌握力学模型的建立和分析方法。但这对授课教师提出了较高的要求,授课教师要能把一些工程案例或者科研问题转化为学生可以接受的材料力学问题,并建立力学模型。针对一些工程问题让学生开展讨论,让问题引导学习,开展基于问题学习的探究式教学方法是一种很好的教学方法,天津大学教学团队曾经在个别专业尝试过这种改革[5],但是这种方法会占用教师大量的时间和精力,在学时分配和考核机制上也存在一些问题。但这些问题在信息化和多媒体技术发展的今天,人们可以通过网络在线课程得到很好的解决。目前,随着互联网速度的提升和网络工具的普及,慕课已经在国内高校迅速的发展起来,线上教学、辅导、交流或展示已成为一种得到人们普遍认可的教学方式[6,7]。学生可以根据自己的时间自由学习课程内容、在网上交流讨论以及获取更多资源,不再受到学时和上课时间的限制。这不仅可以充分调动学生积极性、主动性和创造性,还可以在有限的学时内拓展课程的深度和广度。基于慕课的教学改革和实践在将来一段时间会成为材料力学教学改革的核心。

总之,传统材料力学课程知识结构和教学方式中存在一些不足,很多材料力学教师已经开展了一些改革尝试。在新工科背景下,如何在不增加学时的情况下提高材料力学的教学质量是一个值得深入思考的问题。

二 材料力学课程结构和教学的现状

材料力学课程是工科专业的重要基础课,涉及力学、机械、土建、水利、港口、船舶、海洋、内燃机、过控、材料、环境和精仪等相关专业。本课程的知识既可以直接应用于工程设计,又为学习后继专业课程的学习奠定了理论基础。目前材料力学课程的知识结构和教学方式存在如下一些问题。

(一)课程知识结构固化,缺乏新颖性

材料力学是一门较为成熟的学科,传统的教学内容以杆件为主线,研究其强度、刚度和稳定性问题,分析杆件的内力、应力和变形,建立基础理论和计算方法。教学过程中展现给学生的主要是抽象的力学模型和严格的数学推导。即使有一些工程实例,也以传统的机械和土木工程结构为主,对一些新材料以及前沿科学问题很少涉及,缺乏新颖性、前瞻性。课程内容也较为呆板,缺乏一些人文因素,引不起学生的学习兴趣。

(二)理论知识和工程应用脱节,缺乏实践性

材料力学是工程类专业的基础课,是理论和实践的桥梁。材料力学问题应该来源于工程实际,根据工程实例建立力学模型,基于实验观察和基本假设,推导出理论公式,然后再应用于工程实际。但是实际学习中,学生们面对的主要是抽象的力学模型,只会直接套用理论公式开展计算。面对具体的工程问题时,却不知道从哪里入手,缺乏把工程问题提炼成力学模型的能力。

(三)实验课内容和实验技术落后,缺乏创新性

目前大多数高校的材料力学实验课还是沿用上世纪的实验,以天津大学为例,80学时的材料力学有12学时的实验课,包括金属拉伸/压缩、扭转、材料的弹性模量和泊松比测量、电测弯曲应力、电测主应力、压杆稳定、落锤冲击动应力以及电测动态应力等实验。这些传统的实验内容和技术已经适应不了当前一流本科教育的要求,亟待革新。

(四)传统教与学的模式单一,缺乏开放性

传统的面对面教学方式已经满足不了信息化、个性化的学习需要。互联网的迅猛发展和网络工具的普及使得在线上进行教学、辅导、交流或展示成为可能,学生可以根据自己的时间自由学习课程内容、在网上交流讨论以及获取更多资源。不仅可以充分调动学生积极性、主动性和创造性,还可以在有限的学时内拓展课程的深度和广度。

三 材料力学课程和教学改革措施

新工科以立德树人为引领,以应对变化、塑造未来为建设理念,以继承与创新、交叉与融合、协调与共享为主要途径,以培养未来多元化、创新型卓越工程人才为目标。按照这一改革思路,针对目前材料力学课程知识结构和教学方式中存在的问题,应该从如下这几个方面开展改革与实践。

(一)构建材料力学专业知识和通识教育的融合体系

传统材料力学的教学主要以抽象的力学模型和严格的数学推导为主。课程内容呆板,缺乏人文因素,引不起学生的学习兴趣。而实际上在材料力学学科的发展过程中,在力学人物、经典工程案例以及我国古代对材料力学的贡献等方面积累了大量的历史素材和人文基础。把古今中外材料力学的发展历史知识、力学名人事迹、经典工程案例介绍等和材料力学专业知识相结合,不仅可以提高学生的学习兴趣,而且可以培养了学生的人文素质和综合能力。

中科院院士、中国科学技术大学校长包信和说:“新工科理念应该是科学、人文、工程的交叉融合,是培养复合型、综合性人才,学生要具备整合能力、全球视野、领导能力、实践能力,促使工科学生成为一个人文科学和工程领域的领袖人物。”所以在材料力学的专业知识结构中融入人文知识是符合新工科建设的理念的,是材料力学专业知识和通识教育的有机融合。

(二)传统工程构件与新材料相结合

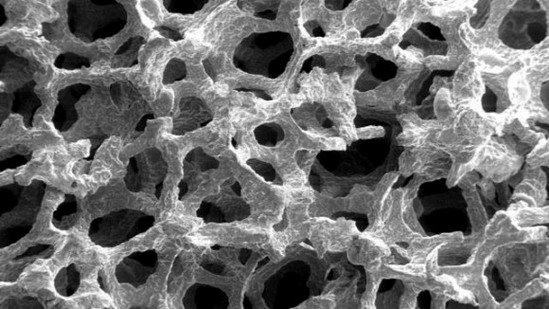

材料力学顾名思义是研究材料力学性能的科学,目前材料力学课程通常只涉及常规材料。对于一些新材料,比如高分子材料、纳米材料、生物材料、磁致/电致伸缩材料、压电/铁电材料等很少提及。而这些新材料往往具有优异的力学性能和特殊的功能,在各个工程领域都有着潜在的应用前景。因此可以综合各个授课老师的科研方向,建立一个新材料的材料力学素材库。结合在线课程的建设,在材料力学的教学过程中,适当介绍一些新材料的力学性能的新特性、新效应,对于学生创新性、前瞻性思维的培养显然有极大好处。

(三)基础理论知识与工程实践、前沿科学研究相结合

材料力学是工程类专业的基础课,是理论和实践的“桥梁”。材料力学问题应该来源于工程实际,根据工程实例建立力学模型,开展理论计算,然后再应用于工程实际。但是以往材料力学课程教学以理论严密、逻辑性强为特点,强调学生的理论基础和数理逻辑能力。结果导致学生在面对具体的工程问题时,往往不知道从哪里入手,缺乏把工程问题提炼成力学模型的能力。近年来,随着高校教育教学改革的不断深入与广大教师的不断实践,越来越重视学生的工程应用能力和创新能力的培养。但在教学中如何将工程实践知识与学生动手能力和实际应用能力相结合,仍需深入探索。

以天津大学材料力学授课教师团队为例,每个教师都在从事着科学研究或工程项目,这里面很多都涉及到材料力学的知识和概念。如果能综合这些授课老师的科研或工程实例,建立素材库,再结合在线课程的建设,制作成一个个专题,就可以为学生提供丰富的工程实例学习资源。同时还可以选择一些难度适当的工程或科研实例,引导学生开展讨论或动手实践。只有这样才能培养出适应经济社会发展需要的创新能力强的高质量工程技术人才。

(四)传统材料力学实验和新测量技术相结合

实验教学是材料力学教学中必不可少的重要教学环节,通过实验教学有助于提高学生对理论知识内容的理解,有助于学生掌握实验测试方法、设备和软件等。目前很多高校的材料力学实验课以演示型和验证型实验为主,缺乏综合型实验和设计型实验。在实验教学过程中,学生往往处于被动接受的状态,实验内容、方案、步骤等都是教师事先准备好的,学生只是按照教师的指导机械地完成实验操作,学生动脑很少,以至于学生做完试验后对实验的原理、测试方法都一知半解,不能达到实验目的。从实验技术上,传统的材料力学实验以金属拉压和电测为主,对目前正在发展应用的一些新技术很少涉及,已经适应不了当前一流本科教育的要求,亟待革新。事实上,一些现代测量技术,比如数字图像相关技术、拉曼和红外光谱技术、X射线衍射技术等完全可以用于材料力学中的杆件变形测量。这些新技术完全可以通过虚拟仿真技术制作成专题案例供学生学习,了解掌握最新的实验测量技术和方法。

(五)传统教学模式与信息化、虚拟仿真技术相结合

互联网速度的提升和网络通讯工具的普及使得在线课程成为可能,学生可以根据自己的时间自由学习课程内容、在网上交流讨论以及获取丰富教学资源。如果在材料力学的慕课建设中,把材料力学人文知识、新材料、工程和科研案例以及新测量技术的虚拟仿真视频等和在线课程相结合,建立在线课程资源库,再配套数字化教材,将会全方位提升材料力学课程的教学效果,在有限的学时内开阔学生的视野、提高学生的自主学习意识、培养学生的创新能力。

四 结语

材料力学是连接基础科学与工程科学的桥梁,是工科学生重要的必修课。随着时代的发展和科技的进步,材料力学的课程知识结构和教学方式需要与时俱进、开拓创新。在新工科背景下,在不增加学时的情况下,材料力学教师需要积极探索材料力学课程结构和教学实践的改革,努力提高材料力学的教学质量,这样才能更好的服务于具有“家国情怀、全球视野、实践能力和创新精神”的未来领军人才的培养。

参考文献

[1]季顺迎,武金瑛,马红艳.力学史知识在材料力学教学中的结合与实践[J].高等理科教育,2012(4):137-142.

[2]高金贺,昌毅,杨凤,等.人文魅力和“共情”心理学在材料力学教学中的结合与实践[J].东华理工大学学报(社会科学版),2015(3):294-297.

[3]周双喜,韩震,黄强.基于CDIO模式的材料力学实践教学研究与探索[J].力学与实践,2017(6):623-627.

[4]宋向荣,吴杰,姜文安.工程案例及其在材料力学课程中的综合实践教学应用[J].中国教育技术装备,2017(8):141-143.

[5]冯露,亢一澜,王志勇,等.基于问题学习的探究式教学改革实践[J].高等工程教育研究,2013(4):176-180.

[6]杨晨.材料力学研讨式、网络式教学改革研究[J].教育教学论坛,2018(12):154-155.

[7]刘露,沈玉凤.基于信息化的材料力学混合式教学模式的实践[J].大学教育,2018(1):63-66.

[8]兰聘文.《材料力学》教改的创新与实践[J].教育现代化,2017(10):37-38+41.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/7982.html