SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:信息化时代,融合了技术优势与创新教学理念的云课堂在当前我国高校通识课程建设中的应用日益广泛。如何准确定位云课堂?如何在通识课程的教学实践中将云课堂与传统课堂完美融合?在高校云课堂普遍应用的今天,通识教育顺应风起“云”涌的大趋势的同时,如何避免形式主义的人“云”亦“云”?如何实现师生在“云端”课堂与现实空间的自由穿行?这些都是高校在通识课程改革中开展云课堂建设应深入思考与探讨的问题。

关键词:云课堂;高校通识课程;应用

本文引用格式:李瑾.论云课堂在高校通识课程建设中的应用[J].教育现代化,2019,6(10):116-119.

The Application of Cloud Classroom for General Education Curriculum in Higher Education

LI Jin

(Soochow University,Suzhou Jiangsu)

Abstract:With a technological advantage embedded in an innovative educational philosophy,the application of cloud classroom in the construction of curriculum for general education at tertiary level has become increasingly extensive.What is the role of cloud classroom in the era of information?How can we incorporate the cloud technology into the traditional classroom during the practice of general education?How to avoid the formalistic use of the cloud classroom?How to achieve the ideal when both teachers and students could reach their goals with full flexibility?All the above questions about establishing cloud classroom should be carefully considered and discussed in the reform of general education curriculum by higher educational institutions.

Key words:Cloud classroom;General education curriculum;Application

云课堂是基于互联网,采用云计算技术,融入信息化教学手段的创新课堂,是基于移动互联环境满足教师和学生课堂教学互动与即时反馈需求的移动教学课堂。它是一种基于现代信息化技术手段实现高效、互动、有趣,同时结合微课、翻转课堂为一体的教学形式的新型课堂①。早在2012年国家教育部发布的《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》②中,就明确提出了建设国家教育云基础平台的构想,云课堂也日渐成为高等教育信息化建设的重要组成部分。基于云课堂的特点,当前我国高校课程建设中对通识课程云课堂的探索已成为一种趋势。

一 契合现实诉求、准确定位目标

现代高等教育学科体系的分野使各学科之间的专门性越来越强。作为专业教育的补充,高校通识教育以非专业、多维度、跨学科为主要特征,着眼于对大学生全面素质的培养,“在现代多元化的社会中,为受教育者提供通行于不同人群之间的知识和价值观”③,强调对学生知识面的拓展、自主探究能力的训练和健康人格的养成,侧重于为学习者提供能够涵盖和调动人的认知、态度、情感和价值观等在内的深刻学习体验。将云课堂引入高校通识课程建设,对于促进融知识获取、能力锻炼、价值塑造于一体的学生综合素质培养的课程目标的实现大有裨益。

(一)云课堂提供了通识课程师生交互的多样性选择

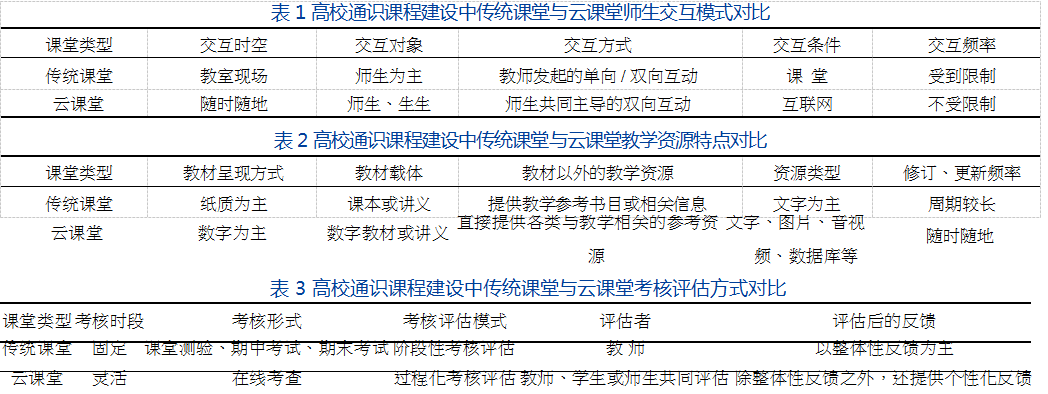

基于网络技术的云课堂与立足于现场教学的教室课堂,既可以是互相错开的承接模式;也可以是平行、并行或交叉的模式。采用何种模式,很大程度上取决于教学中师生的状态和彼此在现实中的需求,可以自由选择和匹配。云课堂顺应了通识课程个性化互动的趋势,能有效克服教师单向传授带来的弊端,促进教学中的双向互动。从教学资源的使用情况来看,云课堂提升了学习的自主性和效率(见表1)。先进的信息软件技术、顺畅的网络通路,保证了云课堂可以实现同传统课堂同样的交互学习,并且在支持大量用户交互的过程中实现了学习者碎片化时间的高效利用、增强了更大范围的师生间互动,具有传统课堂所不具备的优势。增强“云课堂”应用的交互性,要加强技术与教育理念的融合,适应信息化环境下的培养目标,通过实施有效地教学策略强化学生主动利用技术工具解决问题的能力,培养学生独立探索的意识。

(二)云课堂满足了通识课程延伸学习的现实性需求

以现代网络技术、通信技术和信息技术为支撑的云课堂不同于以往以教室为师生交互平台的传统课堂,其所能提供的教学资源的丰富性与大容量是传统课堂所无法比拟的。在通识课程学习中,对学生的阅读范围与阅读量是有一定要求的,而在现实中学生的阅读需求与外部环境所能提供的阅读资源之间存在着不小的缺口。高校图书馆可供借阅的书籍纸本资源是有限的,只能满足小部分学生随借随读的借阅需求。选一门课,买一批书,随买随读必然导致学生用于购买书籍资料的学习费用上升。到网上寻找免费电子资源不失为较好的解决途径,但又需要付出精力和时间成本去搜索查找。在云课堂中植入资源链接、电子图书等功能使学生轻松阅读大量学习资料,随点随读,大大节约了时间与经费,提高了学习的效率,满足了他们对课程延伸学习的需求(见表2)。

(三)云课堂契合了通识课程过程化考核的日常性倾向

除了期中、期末考核之外,高校通识课程越来越倾向于实施过程化考核。通过“化整为零”地增加日常性考核的频次与比重,既达到了对学生日常学习情况的跟踪评估,适时调整教学节奏,同时也减轻了学生期末阶段考试过于集中的学业压力。通识课程过程化考核对学生的写作量有一定的要求。借助云课堂,日常化、无纸化的写作考核在课上或课下都能轻松实现。在云课堂相关界面下,教师设置考察内容与要求,学生根据要求展开回答、随写随交,不仅能节约纸质资源、提升考核效率,而且锻炼了学生的逻辑思维和表达能力。云课堂平台所提供的实时评价工具与师生互动模块也使任课教师能够及时反馈对学生提交作业的诊断与评估,使学生能随时随地向教师提问、就问题展开讨论与收到来自教师的应答,从而更有针对性地帮助通过作业与考核建构知识体系、深化对相关问题的理解(见表3)。

(四)云课堂实现了通识课程学习资源的最大化共享

因为师资、场地、教学资源配置等原因,在以教室为平台的传统课堂中的通识教育课程资源是有限的。为了保证和提升教学质量,促进教学中师生间、生生间充分、有效的课堂互动与面对面共同探讨的可能性,高校纷纷倡导通识课程的小班化教学。小班化教学给高校通识课程质量提升带来了积极的效果,但同时也造成了有限教学资源的“奇货可居”,选课如同“抢课”。云课堂的加入将有效改变原先的通识课程所面临的窘境,在保证和提升课程质量的同时,进一步扩大课程覆盖人群。高校通识课程云课堂的实践应用不仅能服务于少数成功选课的学生;对于更大基数、未能成功选到心仪通识课程的学生而言,云课堂能在无形中有效扩展课堂容量,是一个不错的选项。

二科学整合资源、精心搭建平台

云课堂不需要专门配备特制的客户终端,以互联网为传输媒介,在日常生活中随身携带的手机、平板、电脑等各类电子设备都可以成为云课堂的有效载体,既专业、又便捷。对于作为云课堂管理者、使用者的师生而言,也不存在技术门槛,只需下载支持云课堂的应用软件就可轻松接入,进行快速学习后就可熟练操作,实现与传统课堂的无缝对接。

(一)“合而不同”——统一的平台、不同的特色

高校通识课程体系是一个大系统。若能建立统一的云平台,而不是一门课程一个平台,或一个老师一个平台,各自为政,不仅有利于学习资源的有效整合,也为科学、高效的管理提供前提。建立同一个课程平台,完全可以实现“有合有分”与“合而不同”,使每一门通识课既有共同的平台,又保留自身的特色与风格。充分发挥高校教务部门在通识课程“云课堂”开发、利用、维护中的协调、推动作用。

(二)“共建共享”——更优的课程、更多的受众

云课堂使优质通识课程资源实现校园内共享、跨校共享、社会辐射成为可能。随着云课堂的推广应用,高校通识选修课“走出去、引进来”,建立跨校课程联盟,共享优质课程的实现已经初步具备基础。面向社会,免费开放云课堂资源,为建设终身学习的社会提供支持也成为云课堂参与高校通识课程建设与改革的目标指向。逐步建立高校间的云课堂联盟,开设跨校通识课程,实现优质教学资源的最大化的分享。

(三)“探索创新”——创新的理念、多元的模式

对于不同学科系统的通识课程而言,高校通识课程建设的云课堂构建不仅需要技术层面的行动,而且还需要对自身的知识图谱进行更为清晰的编制。以实现课程目标为中心,理清教学思路、探索青年的学习认知规律、精心制作优质教学视频、有效组织各类教学资源,使之在符合学科规范的基础上,更有效地触发学习者的好奇、疑问、兴趣、探究等学习动机和行动。通识课程云课堂的试点应具有示范性,在尝试的过程中就云课堂的合理使用、及时维护、资源的更新等方面积累足够的经验与实践,再进一步推广与完善,最终实现对整个通识课程体系“云”的全覆盖。

三 完善保障机制、增大支持力度

在当前高校云课堂建设过程中,存在着教学资源相对滞后、与现实脱节、陈年老酒“新瓶”装的现象。有的课程视频资源制作粗糙;有的课程只是上传了部分课件;有的课程仅仅提供了少量外部链接;有的课程缺乏有效互动,极少开展在线教学活动;有的课程缺乏对教学情况评估与监控。事实证明,不经过科学地教学设计与合理地布局,而把现实课堂硬生生地搬到“云”上,这类粗制滥造的云课堂不可能发挥云课堂所具有的优势,更不可能激发学生学习的主动性与积极性,绝非高校通识课程云课堂建设的初衷。

出现这样的情况,与授课教师缺乏对云课堂的正确认识、不熟悉云课堂的建设、操作与管理技能不无关系。因此,从学校层面来看,在教学管理中给予恰当的指导、建立相应的规范十分必要。

(一)开展通识课程云课堂建设的专业化培训

高校提供必要的师资培训课程,使广大通识课程教师对通识课程云课堂的构建有较高的认同感,并能迅速适应和掌握这种新的教学形式。在各类通识课程云课堂的具体建设中,也要避免个别教师“单打独斗”,而可以通过各种方式鼓励、推动通识课程教师根据学科特点、课程性质、实际需求等因素,自发形成在个性、知识、技能等方面优势互补型的教学团队,以主讲教师为核心,集中各类优质教学资源开展课程建设。

(二)增强通识课程云课堂建设的科学化管理

整体上来看,高校通识课程云课堂建设是一个大的系统工程,而每一门通识课云课堂的组织都是一个微观的系统工程。每一门课的云课堂建设涵盖了教学资源的数字化、教学音视频资料的制作、师生互动模块的设计、学生分组讨论主题的选取、作业考核的评判等一系列教学组织、教学实践、教学评估与教学反馈等环节。对云课堂日常维护与管理是否到位,是决定着通识课程建设质量的重要一环。如何对云课堂资源在选取、制作、上传、发布、更新等过程中进行科学的规范、专业性的引导,对通识课程教学质量、教学进度进行整体上的把握与控制,值得深入探讨。

(三)推动通识课程云课堂建设的支持性环境

在高校通识课程建设中对云课堂的使用不能“本末倒置”,云课堂平台要适合日常教学,要拥有以师生诉求为本位的设计理念与用户操作界面,在使用的便捷性上具有明显的优势,要做到技术为教学服务。对于高校而言,云课堂在高校通识课程建设中的使用不是潮流跟风,不是“人‘云’亦‘云’”,而是要紧紧围绕师生在教学过程中的实际需求,借助于云课堂的先进理念与功能来创新高校通识课教学模式,构建个性化的新型教学环境,为保证、发挥、提升通识课程质量、促进大学生成长成才服务的。

四 结论

整体而言,无论是现实中的“教室课堂”、还是基于互联网的“云课堂”,都有自身不可替代的独特优势。云课堂给予现实的教室课堂以支撑、丰富和延展,打破了传统课堂在时间上的局限和空间上的容量。现实课堂则使学生在虚拟课堂中所接触到的知识、观点、材料从碎片化的简单呈现与零碎思考在深度学习后得以重组、整合与系统化。在高校通识课程建设中,两者的地位并不具备“舍我其谁”的独占性、垄断性,而是可以彼此相融互补,以相辅相成的姿态共存的。

注释

①程寿绵.高职院校课堂教学创新研究——云课堂探讨[J].电脑知识与技术,2015,(34):114.

②教育部.教育信息化十年发展规划(2011-2020年)[EB/OL].http://www.moe.edu.cn/ewebeditor/uploadfile/2012/03/29/20120329140800968.doc,2012.

③哈佛委员会.李曼丽译.哈佛通识教育红皮书[M].北京:北京大学出版社,2010:45.

参考文献

[1]朱晓亮,杜旭,李浩,等.基于MOOC的高校移动云课堂设计与应用研究[J].中国教育信息化,2016(14):20-26.

[2]蒋双双,王卫军,杨微微.网络课程交互研究[J].成人教育,2017,37(04):42-47.

[3][美]杰拉德·科维利,尼古拉斯·普罗文扎诺著.张超斌,车文萍译.前沿教育:云课堂师生高效沟通创新方法指南[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社,2017.

[4]冯惠敏,熊淦.中国特色通识教育模式研究[M].北京:科学出版社,2018.

[5]郤云江.移动互联网下的教学工具[M].杭州:浙江教育出版社,2017.

[6]杨运,周先进.云课堂教学的困境及其超越[J].教学与管理,2018(16):4-7.

[7]龙玲,菅保霞.国内典型在线教育平台学习支持服务现状分析[J].中国教育信息化,2018(12):1-5.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/7978.html