SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:志愿服务体现的是人们不计报酬,自愿为他人和社会服务、共同建设美好生活的生动实践,是现代社会文明程度的重要标志。在校大学生是我国志愿服务的重要力量,也是志愿服务精神的传承者。本文通过对大连部分高校在校学生志的愿服务进行调查,了解了大学生志愿服务的现状和存在的问题,并对高校志愿服务发展提出了几点建议。

关键词:志愿者;志愿服务;大学生

本文引用格式:王晶.在校大学生志愿服务的调查——以大连高校为例[J].教育现代化,2019,6(7):118-

120

志愿者在我国通常又被称为义工,联合国将其定义为“不以利益、金钱、扬名为目的,而是为了近邻乃至世界进行贡献活动者”,指在不为任何物质报酬的情况下,自愿贡献个人时间和精力,推动人类发展、社会进步和社会福利事业而提供服务的人员。自从1993年团中央发起倡导在全国青少年中广泛参与社会公益事业为主的社会服务活动以来,经过25年的发展,在我国已经逐步形成了涉及面广、参与人员众多的志愿服务队伍。在校大学生作为青年的主力军,活跃在志愿服务的舞台上,他们是我国志愿服务的重要力量,也是志愿服务精神的传承者,但大学生志愿服务在开展中也存在这样或那样问题。本文通过对大连市6所高校学生的志愿服务进行调查,了解大学生志愿服务现状和存在的问题,有针对性地提出开展志愿服务的几点建议。

一 研究方法

(一)研究工具

本研究采用问卷调查和深度访谈的研究方法通过对文献资料的梳理,自编了调查问卷。问卷主要包括两大部分:第一部分是对志愿服务现状的调查,包括服务经历、服务内容、服务对象,参与渠道、参与动机、评价、期望、问题等20个题项,有单选和多选;第二部分是样本的统计学信息,包括性别、年级、专业分类、所在学校,及生源地类型。通过深度访谈了解一手信息。

(二)研究样本

本次问卷调查对象为大连理工大学、大连交通大学、辽宁师范大学、大连大学、大连民族学院、东北财经大学等6所高校的在校生。共发放问卷800份,回收有效问卷714份,有效率89.25%。其中男性258名,占36.13%,女性446名,占62.46%;大一学生占10.1%,大二占35.3%,大三占36.6%,大四占14.1%,研究生占2.5%;理、工、文、管、师范、医学、农学等学科均有;来自城市的学生占47.7%,来自城镇的占22.1%,来自农村的占30.2%。

深度访谈样本共12人,是在每个样本学校选择2名多次参加志愿服务或者是志愿服务社团成员的学生。

二 大学生志愿服务现状

(一)大学生参加过志愿服务较为踊跃

有半数大学生参加过志愿服务。在被调查样本中有370名学生参加过志愿服务,占被调查样本的51.8%,其中有28.6%的大学生是在上大学之前就参加过志愿服务的,有71.4%是上大学后参加的。在参加过志愿服务的学生中,有34.1%的学生参加过一次,40.8%的学生参加过2-3次,参加过4-5次的占11.3%,11.6%的学生参加过5次以上,并且在被访者中有13人在志愿服务组织中工作。

(二)志愿服务涉及范围较广,服务对象较为集中

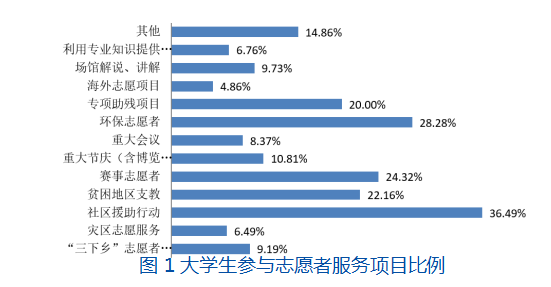

大学生志愿服务活动涉及范围比较广(图1),相对集中于社区援助行动、环保志愿活动、赛事志愿服务、贫困地区支教和专项助残项目。

(三)志愿服务信息获取渠道以团委或社团为主

在调查中发现学生们获取志愿服务的信息主要来自与校团委和社团。从社团获取志愿服务信息排名第(58.5%),多数高校的都有专门的义工或志愿服务相关的社团,他们与市慈善总会或大型民间志愿者组织(如大连慈善联盟)有联系,与上级组织同步或自己发起一些志愿服务项目,个别高校还建立自己的长期服务对象,活动时间一般在一天内完成。排名第二的是校团委(33.6%),校团委主要提供国家或各级政府的志愿服务,如“三下乡”志愿服务、贫困地区支教活动、重大赛事志愿服务等,而且这些活动多在假期举行,时间较长。同学们获取信息的途径每个学校情况不同,但主要是集中于宣传海报和同学之间相互转告。也有同学自己在寻找民间志愿服务组织,寻找并发现适合自己的志愿服务项目,特别是海外项目。他们也坦言,对于相关信息的真伪,海外安全问题是他们最为困扰的。

(四)大学生参与志愿服务动机较为单纯

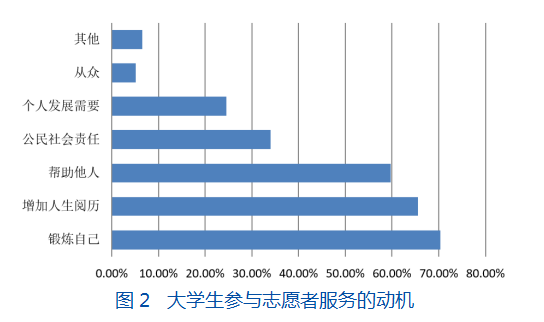

当问及参与志愿这服务的原因时(图2),选择因为了锻炼自己,增加人生阅历的分别占了70.4%和65.5%;选择帮助有需要的人占59.7%,有34.0%的人认为这是公民的社会责任。也有23.1%的学生是为了学分或出国需要。有5.2%的学生是抱着从众的心理参与的。在被调查者中65%的学生是自己决定参与志愿服务的,28%是受同学的影响,有7%的学生是受到家庭成员的影响而参与的。

(五)对志愿服务活动评价的满意度比较高

对志愿者活动评价有20.6%的学生认为非常满意,有54.1%学生评价是满意的。当然他们也指出在活动中会存在这样或那样的不适,他们会向同伴或者组织求助,问题基本上可以得到解决。

三 大学生志愿服务中存在的问题

(一)大学生志愿服务需求强烈,但参与机会少

在调查中,所有被调查学生都表示希望有机会参与志愿服务中去,实际参与率只有50.4%,究其原因学生们认为存在的最重要的三个障碍是:机会太少(51.8%),没有适合的项目(44.7%)及时间冲突(49.7%)。至于所从事的志愿服务是否要与自己所学专业相关,半数的学生(54.3%)都表示无所谓,仅有25%的学生表示最好和专业相关。在学生最希望从事的志愿服务项目中位居前三位的是:到贫困地区支教(71.9%)、灾区志愿服务(60.4%)、社区援助行动(57.2%)。他们希望能尽可能地助幼、助残、助老。

有些项目的参与受制于资金。社区援助行动、公益环保项目等不需要太多资金,只需要简单组织,学生们就可以参与。但灾区志愿者,专业助残项目资金保障和安全保障会影响到学生的选择。

(二)大学生志愿服务体验居多,精神传承较少

被调查者以大二、大三的学生为主,参加过4次及以上志愿服务的占参与者的22.3%,占受访者的11.2%。在访谈中发现很多学生是抱着体验一次的想法参与的,并没有什么明确的目的性。真正地自愿贡献自己的时间和精力,长期坚持或经常参加志愿服务的学生比重不高。这说明大学生初步具备志愿服务的意识,但志愿服务精神的传承还面临着不小的挑战

(三)志愿服务项目组织和管理的系统性缺乏

在对志愿服务存在问题的调查中,“活动缺乏持续性,活动单一”,“组织不到位”“服务流于形式化”成为主要问题。有些志愿服务项目比较简单,不受条件限制,如环保志愿活动等,但有些项目则不然。有学生反映希望能够定期参与一项活动,而不是经常是到了应景的节日才会临时组织,如对自闭症儿童的帮助是在4月2日关爱自闭症儿童日前后组织活动,平时就没有。去敬老院、孤儿院做义工,有时会发现一天有多批志愿者来给扫卫生。有些学生反映有些项目是需要有一定技能的,并且需要注意沟通的方式方法,但没有任何简单的培训,他们只能在现场模仿老义工或者自己摸索着去做,特别是在助老和助残项目中。一位参与去贵州支教21天的女生遇到了安全问题和语言沟通障碍等方面的问题。

当问及志愿者如何处理志愿服务中不适时,他们首选向志愿者同伴求助和组织求助的47%,有29%的志愿者选择忍一忍,在被调查者中有4.5%的志愿者选择了退出,也有10.4%的受访者没有不适的感觉。

四 建议

(一)培养大学生的志愿服务意识,传承志愿服务精神

在2001年国际志愿者年启动仪式上联合国秘书长科菲·安南提出了志愿服务精神,概括起来就是:奉献、友爱、互助、进步。志愿服务本是就是一种自愿、无偿、甘心付出,追求社会和谐之境的服务意识,不应该有功力之思想。帮助需要帮助的人,从身边做起,从力所能及做起。尽管大学生志愿者的队伍在逐年壮大,但同欧美一些国家相比还是有差距的。高校及社会相关部门应该支持大学生志愿服务组织和扶持志愿服务项目,调动和发挥大学生的热情与激情,将他们的理想变成现实,使他们在助人中自助,在奉献中成长,发现自我价值,在行动中传承服务精神。

(二)拓宽志愿服务的领域,建设畅通信息渠道

目前大学生获取志愿服务的信息主要来自校团委和社团,服务领域也较为集中,这些领域满足不了大学生的多样需求,他们希望能够参与到更多类型的志愿服务当中去,开展有针对性的志愿服务。在开展好传统的、长效的服务项目的基础上,高校应该结合大学生的特点,特别是结合年轻的性格特点和他们的专业特点,使服务内容多样化,同时提高大学生志愿服务的科技文化含量,提高服务层次,适应志愿者行动的长远发展。

大学生志愿服务的相关组织应该广泛联系政府及民间相关志愿服务机构,特别是一些公益基金组织,获取和筛选适合大学生志愿服务的项目。同时利用多种渠道,如海报、专门网站平台、微信平台等学生常用的媒介进行宣传和推广,不但是项目之前的推介、招募,还要包括之后的总结与表彰。让信息无障碍的传递给每一个大学生。

(三)加强志愿服务项目组织和管理

大连各高校的志愿者服务基本上都做到了服务登记的制度。但在项目组织和管理中仍有几方面需要加强:

一是要建立志愿服务的培训机制。有些志愿服务也许不需要内容上培训,如海滩、街区清洁等简单的环保志愿服务项目,但他们也需要志愿服务行为的规范。但更多的项目是需要对志愿者进行必要的知识讲解和技能培训,有些甚至需要经过专家对他们的指导和训练,这样才能更有效地、高质量地完成志愿服务任务。

二是要建立志愿服务的帮助机构。大学生有激情、有冲劲,同时又缺乏阅历、经验不足,在执行一些周期长、或内容复杂或者远离学校所在地的项目行动过程中会出现这样或那样的问题或困难,造成志愿者的不适。这个帮助机构就是帮助或者指导所有志愿者解决活动中出现的具体问题的,最终协助大学生完成志愿服务,完成大学生的自我升华。

三是完善相关的管理制度,推动可持续发展。无论是团委还是社团都要完善志愿服务的管理制度,为大学生志愿服务提供有力的制度保障,保证志愿服务常态化,制度化管理。使得志愿服务不流于形式、不跟风,活动具有持续性、计划性,同时也要维护志愿者的合法权益。

(四)寻求社会各方支持

社会各方应该重视大学生志愿服务,充分认识到志愿服务在促进社会进步和学生自身发展中的独特作用。通过加大对志愿服务的宣传力度,利用各种媒体,宣传、发布大学生志愿服务的公益广告,宣传志愿服务的理念,吸引更多的人参与到志愿服务当中,不仅为大学生志愿服务项目拓展提供方面契机,还有利于营造志愿者服务的舆论氛围。

获取更多的资金支持,可以使得一些志愿服务向纵深发展。尽管国家和一些省市对大学生一些志愿服务项目给予一定的资金补贴,但大部分的资金还是来自学生自筹。拿出好的志愿服务项目方案,积极寻求社会组织的合作,是深入开展志愿服务的重要保障之一。

参考文献

[1]彭远威,王钰亮.近十年来我国志愿者研究综述[J].黑龙江高教研究,2012,30(12):40-43.

[2]王士恒.志愿服务的内涵、功能及模式简评[J].江南社会学院学报,2011,13(01):69-71.

[3]贺红霞.关于大学生志愿者服务动机的调查研究[J].高教研究与实践,2013,32(01):73-79.

[4]蔡建淮,李荣志.大学生志愿服务的路径选择——以南京N学院为例[J].黑龙江高教研究,2010(08):54-57.

[5]李凯,陈霞.评述大学生志愿服务活动的内涵及实践路径[J].教育现代化,2016,3(27):218-220+223.

[6]于瑶.实践育人视角下大学生志愿服务模式创新研究——以山东青年政治学院为例[J].教育现代化,2017,4(10):22-24+34.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/7779.html