SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:针对目前西部地区大量岩土质文物亟待保护而西部院校岩土质文化遗产保护学科相对比较落后的巨大矛盾,通过分析当前西部高等院校岩土质文化遗产保护学科培养体系与教学中存在的问题,从人才培养目标、课程体系、教学方法和师资队伍建设方面提出相应的改革措施与建议,便于西部高校抓住机遇促进岩土质文化遗产保护学科的发展和人才培养质量的提升。

本文引用格式:崔凯.西部院校岩土质文化遗产保护学科人才培养模式探讨[J].教育现代化,2019,6(08):7-9.

一 引言

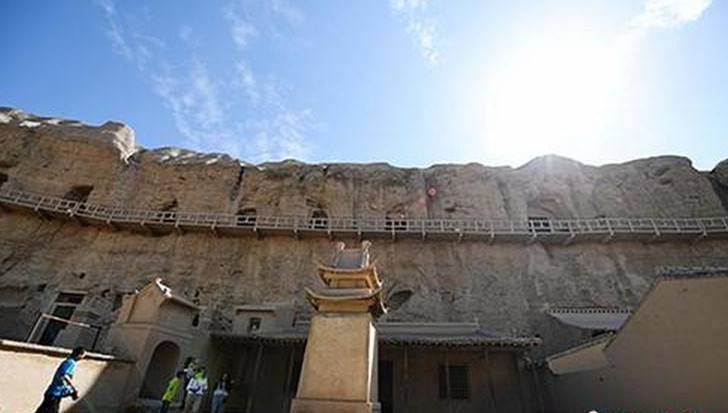

我国西部地区遗存有大量岩土质文物,比如举世闻名的长城遗址,闻名天下的敦煌莫高窟、麦积山石窟、天梯山石窟,作为世界岩画标志的贺兰山岩画等历史悠久、文化厚重的岩土质文物。然而,由于历史人为等因素,这类文物面临着各种各样的问题,有些甚至濒临破坏,如长城遗址的开裂、掏蚀、冲沟、片状剥离[1],莫高窟壁画的酥碱、空鼓、起甲[2],贺兰山岩画的表面溶蚀、鳞片状翘起与剥落,生物病害[3]等,无一不引起专家、学者及社会各界的广泛关注。

随着“一带一路”[4]和“文化自信”[5,6]两大战略的相继实施,西部地区大量岩土质文物的保护工作得到广泛关注。然而,由于西部地区经济比较落后,高校基础薄弱,人才和智力的储备相对不足,只能对重点文物进行比较基础的保护,对大量岩土质文物的保护仍处于抢救性保护阶段,无法对大量岩土质文物进行更加完善的保护,提出更全面、科学具有前瞻性的保护措施,对岩土质文物的保护工作具有滞后性。因此,应率先以西部高校岩土质文化遗产保护学科的建立为契机,吸引具有这方面经验的优秀人才,培养更多具有学科知识理论基础和实践经验的后备人才,改善西部大量岩土质文物保护工作相对不足的现状。

当前,将文化遗产保护学科按照单独的院系或专业设立并进行教学的情况并不多见,大多都是将该专业面向研究生开设,各地区发展水平也参差不齐。目前,全国范围内,将文化遗产开设为一个单独的院系或专业进行教学的只有西北大学和北京大学等少数高校。其他高校都是结合各自专业特色,将文化遗产保护专业作为研究生培养的一个专业方向,未将该专业独立的纳入人才培养的专业体系中来招收和培养专门人才。此外,各大院校在建立培养体系、制定教学计划、设置课程体系和建设师资队伍等方面依然存在严重不足,导致文化遗产保护方向的研究生关于文化遗产保护方面的基础理论薄弱,专业知识需花费大量时间重新学习;而对于本科毕业从事岩土质文化遗产保护的毕业生来说,在比较长的时期内无法对所面临的岩土质文化遗产保护所涉及到的工程问题有一个清晰地认识,在相关工程问题的解决方面也无法提出行之有效的解决措施。

综上所述,西部地区面临着大量岩土质文物亟待保护而西部院校岩土质文化遗产保护学科相对比较落后的现状,因此,本文通过分析当前西部高等院校岩土质文化遗产保护学科培养体系与教学中存在的问题,从人才培养目标、课程体系、教学方法和师资队伍建设方面提出相应的改革措施与建议,便于西部高校抓住机遇促进岩土质文化遗产保护学科的发展和人才培养质量的提升。

二 学科建立

当前,我国西部地区存在大量岩土质文物亟待保护,急需大量各种文物保护方面的专家和人才,建立从文物破坏机理、文物保护原则方法、文物保护施工等科学、全面、系统的研究体系和施工体系。同时,当前我国的文化遗产现状和国家文化的战略蓝图对我们提出了新的要求,为促进人类优秀文化遗产的保护,推动我国文化遗产事业的全面发展,树立文化自信,建立一个新兴的、有助于我国文化遗产保护活动的独立学科,具有非常重要的战略意义。

(一)学科体系的建立

文化遗产保护学有别于其他学科研究,它有其特定的研究对象——一切具有珍贵历史、艺术、科学价值,而又不能再生的文物。它的研究内容丰富,不仅包括文物的材料、组成成分、结构和性质、制造工艺、文物的来源及产地,还要研究各种环境因素对文物老化、变质、锈蚀毁坏的影响及劣化机理等。因此,对文化遗产保护学科的研究对象、研究内容、研究方法等学科体系的提出是文化遗产保护学建立的根本。

目前,在我国西部地区只有兰州大学、西北大学等少数高校开设文物保护相关的课程,且只有西北大学直接将文化遗产作为一个单独的院系或专业进行教学,其他高校都是结合各自专业特色,将文化遗产保护专业作为研究生培养的一个方面,没有作为一个独立的专业来招收培养人才。面对西部地区大量岩土质文物亟待保护和极少专家、青年才俊从事岩土质文物保护这个突出矛盾,建立完整的本科、研究生培养体系,才能从根本上解决此矛盾,才能使西部地区岩土质文物得到更好的保护,从而加快岩土质文物保护学科的发展进程,完善岩土质文物的保护理论和保护方法。

(二)培养目标的确立

我国历史悠久、地大物博、文化博大精深,作为历史文化的载体——文物,更是种类繁多。不同文物破坏机理不尽相同、保护方法也有很大差异,诸如青铜器、纸质文物、石窟寺、壁画等研究对象都有其不同的研究方法和保护手段。我国西部地区现存大量的岩土质文物,诸如长城、石窟寺等,与纸质、陶制、纺织品等文物的破坏过程、劣化机理、保护手段都有明显不同,因此,需要对其研究方法和保护手段进行更为深入的研究和实践,才能对其进行专项保护。

与此同时,西部地区又是我国经济、教育最为落后的地区,有必要结合西部地区经济发展状况和高校人才培养的平台和能力,加之西部地区大量岩土质文物亟待保护的现状,确立适合西部地区岩土质文物保护学科体系。为此,首先应结合西部岩土质文物特点,建立科学、完善的岩土质文物保护学科培养体系,使毕业生在掌握学科理论、专业知识和基本技能的前提下[3],进一步对岩土质文物病害具备分析、评价和解决实际问题的能力,此外,针对本领域的勘察、设计、施工、管理和研究等具体性工作对学生的实践实操能力和团队协作能力提出了更高的要求。总之,文物保护学科需要培养出具有社会责任感、创新精神和国际视野的高级专门人才。

(三)产、学、研结合的培养模式

岩土质文物保护学科不仅需要学生具有扎实的专业知识和比较完备的学科体系,还需要学生拥有丰富的实践经验和技能。因此,以生产、学习、研究三者有机结合的培养模式是不可或缺的。产、学、研三者有机结合的培养模式,即将生产单位、学校、科研院所三方有机整合,实现更有效的资源整合与多元化的培养路径,将课程以及实验教学、专业实习于社会实践相结合,实现组合式的人才培养模式。这样的培养模式,有利于将校内外优秀师资力量、校外实践教学资源整合起来,实现实践教学基地的指导教师与校内教师资源的有效配置,联合培养,打造一流校外实践教学基地和指导教师团队。

另一方面,通过产、学、研三者有机结合探索多元化实践教学模式,使学习、科研、实践三者相互介入和渗透,将整体实践教学细化为课程实践、专业实践与社会实践三个教学环节,以模块教学为基础,建立基本技能训练、专业技能训练、创新能力训练及技术综合应用三大模块构成的实践教学体系。

(四)注重培养创新能力和工匠精神

岩土质文化遗产保护学科是是一门以地质工程、岩土工程基础理论为依托,以文物保护理论为指导,并结合材料科学、化学等专业的新兴交叉学科,由此可见,学习、研究岩土质文化遗产保护必须在学习现有科学知识的基础上加以结合、创新,才能使这门专业得以发展、壮大。同时,岩土质文化遗产保护学的研究对象不同于地质工程、岩土工程,其研究对象为岩土质文物,需要更为精细化的施工,需要更加注重培养学生的动手能力,注重工匠精神的培养。

在这个培养过程中首先应当引导学生明确岩土质文物保护的重大历史意义和现实意义,激发学生的专业热情,并培养学生建立精品工程的意识、树立终生负责制的观念,在教学过程中引入工程规范和规程条文的解释与分析,使学生严肃对待职业法规的具体要求,曾强职业道德观念,培养执业的信念感。除此之外,增加岩土质文物保护相关案例教学,并引入岩土质文物保护的实际工程问题,增加学生的实习机会,提高专业兴趣,鼓励学生积极思考,发现问题,带着问题学习工程实践,对所提问题能够提出解决的思路与方法;其次,培养学生将所学知识和遇到的实际问题进行讨论并分析,能够在全国大学生“挑战杯”以及创新创业竞赛中使实际问题得到初步的运用与解决,鼓励申报专利发明,提高专业学习的积极性与实践性。使学生充分认识并重视实践创新的重要性,将工匠精神根植于头脑,使土遗址保护的问题深入到学生的专业和实践当中。

三 教学模式的改革

(一)合理课程体系的设立

文化遗产保护学这门新兴学科的发展和建设还不够成熟,地域性差异也较大。因此,在课程体系设立方面,首先要借鉴已有该专业院校的成功经验,深入学习交流其课程体系设置、人才培养模式;其次,要结合自己学校的办学特色、实际情况加之所处地域的文化遗产保护状况设置科学合理的课程体系与培养模式。

因此,课程体系的设置应主要从以下三个方面考虑。①借鉴其他院校的文化遗产保护学科成熟的学科设置体系,对课程的设置进行深入探讨,使学生全面掌握文化遗产保护学科的研究对象的基本属性,不同研究对象的劣化机理,以及不同研究对象、不同病害的保护原理、保护方法;②结合地方文化遗产特色及自己院校优势,设置重点课程,在借鉴其他院校成熟的课程体系框架的基础上,加强特色课程建设,突出地域及院校优势,设置土遗址保护课程、石窟寺保护课程等专业特色鲜明,地域特色突出的理论课程;③岩土质文化遗产保护课程是一门实践性质极强的课程,实践课程的设置十分必要,在课程体系中应加强实践性教学训练,增加实验课和实习课的学时设置,丰富实践课的内容和使考核形式多样化。

(二)教师队伍的建设

作为一门新兴学科,从教师队伍建设角度而言,文化遗产保护学主要面临以下两个主要问题:一是专门从事文化遗产保护方面的专任教师较少,使文化遗产保护学只能作为老师的一个研究方向,结合自己的专业特色,将其作为培养研究生的课题,未将文化遗产保护学作为一个独立的专业来招收培养人才,使得文化遗产保护专业无法建立一个科学系统的教育体系;二是人才基础薄弱,地处西部的高校,培养的研究生往往限于就业机会少、所在省份经济欠发达等原因,往往选择在东部大城市就业,使得西部地区从事文化遗产保护的人才断层较为严重。同时,由于上述原因,大量优秀教师重新择业,尤其是学科带头人的流失,使学科建设遭到严重破坏,师资缺乏问题较为突出。

综上所述,教师队伍建设和完善是教学改革中的重点,必须加强师资队伍的建设和完善,为此,应从以下三个可行途径逐步加强和完善师资队伍建设。首先,应积极鼓励青年教师投身于文化遗产保护学的教学和科学研究,大胆创新,夯实文化遗产保护学的理论基础,丰富文化遗产保护学的研究方法;其次,应鼓励教师走入岩土质文物保护相关工程单位进行实践和学习,积累经验,充实课堂内容;最后,应邀请拥有大量丰富实践经验的高级工程技术人员入校园,进行专题讲座、参与课程教学、参编教材等专题活动,成为师资队伍的建设和完善的一种重要补充手段。

(三)教学方法与时俱进

作为一门新兴学科,就课堂教学而言,文化遗产保护学主要面临以下两个主要问题:一是突出文物的主体地位,文物保护不同于其他研究对象,其具有珍贵的历史、艺术、科学价值,且不可再生,因此,教师要结合文化遗产保护学文、理结合的特点,结合文物本身的历史价值、艺术价值、科学价值等文科学科和不同文物的劣化机理、环境影响因素、保护方法等理科学科,全面系统开展文化遗产保护学科的教学工作,根据近年来不断增加的科研成果和丰富的实践经验,同时结合动画、软件仿真等先进技术手段,改变“口口相传”的传统教学方法,使教学方法和手段不断创新,与时俱进。二是突出文物保护工作的精细化,加强学生动手能力,文化遗产保护主要的任务是保护文物,而且是一种精细化保护,因此,必须加强学生的动手能力才能使文化遗产保护工作的保护原理、保护方法了然于胸,教师要改变现在课程教学中满堂灌的一言堂模式,结合近年来发展的新手段,以学生实践为主体,结合灵活的教学大纲和教学方式促进学生自主学习兴趣,并通过多样化的作业训练激发学生的保护思维和观念,让学生成为学习的主体,充满兴趣,发挥想象力、创造力,达到满意的教学效果。

四 结语

总而言之,为解决西部地区大量岩土质文物亟待保护与极少专家、青年才俊从事岩土质文物保护这个突出矛盾,高校应结合现状与自身条件,从学科体系的建立、培养目标的确立、课程体系的设立以及教学方法等方面出发,建立完整的本科、研究生培养体系,在教学计划、教学方法、师资队伍建设等方面不断进行深入改革和探索,只有从人才的培养这一根本问题上解决此矛盾,才能使西部地区岩土质文物得到更好的保护,从而加快岩土质文物保护学科的发展进程,完善岩土质文物的保护理论和保护方法。

参考文献

[1]孙满利,李最雄,王旭东,等.干旱区土遗址病害的分类研究[J].工程地质学报,2007,15(6):772-778.

[2]石玉成,张杰.敦煌莫高窟主要病害及防治对策[J].西北地震学报,1997,19(2):81-87.

[3]王毓红,冯少波.贺兰山岩画的存在论分析[J].四川文物,2010(04):76-82.

[4]郑志来.东西部省份“一带一路”发展战略与协同路径研究[J].当代经济管理,2015,37(7):44-48.

[5]欧阳军喜,崔春雪.中国传统文化与社会主义核心价值观的培育[J].山东社会科学,2013(03):11-15.

[6]刘林涛.文化自信的概念、本质特征及其当代价值[J].思想教育研究,2016(04):21-24.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/7733.html