SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:高职学生的创新素质如何直接关系到应用技术领域的创新水平。本文针对创新素质培养存在的问题和内涵需要,构建了“五位一体”创新素质培养体系,总结实施经验,基于创新学分大数据进行培养效果的分析,并提出完善工作的建议。

关键词:高职;创新素质;五位一体;大数据

本文引用格式:戴卫军,等.高职学生创新素质培养的研究与实践——以河源职业技术学院为例[J].教育现代化,2019,6(04):28-31.

高职院校培养面向企业生产一线的高素质技术技能人才,是对接职业岗位需求的高等教育类型,其毕业生的创新素质水平决定了他们走上岗位后的就业能力和发展潜力,并直接关系到企业生产一线的应用技术创新水平[1]。因此,提高当代高职院校学生的创新素质,是教学改革的迫切需要。河源职业技术学院针对高职院校学生创新素质培养存在的问题,构建和实施了“五位一体”学生创新素质培养体系,取得了良好成效。本文总结了“五位一体”培养体系的一些实施经验,并基于学生创新学分大数据进行建模分析,验证了培养工作的有效性,并针对工作不足提出了完善和改进建议。

一高职学生创新素质培养存在的问题

高职院校学生的创新素质培养是一种新的创新教育模式,其培养主体既区别于本科生又区别于中职生。在创新教育过程中,高职生存在四方面突出问题,包括应试思维转变慢,创新意识薄弱;知识储备和训练不系统,创新思维不活跃;专业技术技能未夯实,创新能力较低;生活顺利缺少磨练,创新人格不够健全[2]。

二 高职学生创新素质的内涵

高职学生创新素质是高职院校学生在已经掌握的知识基础和专业技术技能之上,在创造出某种独特的、新颖的、有价值的产品的实践活动中表现出来的、相对稳定的基本品质或素养[3]。

三“五位一体”学生创新素质培养体系的构建与实施

针对高职学生创新素质培养存在问题和内涵需要,河源职业技术学院构建了“五位一体”创新素质培养体系。“五位一体”是指学校、企业、课程、教师、学生在创新型高素质技术技能人才培养目标的引导下,突出创新能力培养的重心,多层面、多途径实施学生创新素质教育的过程,通过五方面的协调与努力,共同提高学生创新素质。

(一)学校是创新素质培养的引擎和平台

1.创新思想贯穿人才培养方案

学校以培养创新型高素质技术技能人才为最基本的价值取向,将创新素质培养的思想贯彻在整个专业人才培养方案中,贯彻在各个教学环节中。学校修订人才培养方案将总学时控制在2500以内,保证思想政治教育课程足量、高质开出,设置了创新学分作为毕业条件,开设校级层面和专业层面的创新课程,增加了学生课外主动学习、主动实践、主动探索的时间和维度。

2.出台保障政策并执行有效

学校制订了《创新创业教育改革实施方案》、《创新学分认定管理办法》、《创新实训室管理程序》、《大学生创业园管理办法》等,为创新教育工作的落实提供了制度保障。

3.营造“想创新、敢创新、能创新”的校园创新文化

学校从人才培养模式、课程设计与教学实施、硬件设备条件、实践活动环境等多方面入手构建创新文化氛围,突出职业能力训练和创新能力培养,创设和实施有利于学生思维和能力培养的创新教育举措,积极营造“想创新、敢创新、能创新”的校园创新文化,以文化熏陶学生促进全面发展。

4.依托互联网手段,规范创新评价与结果应用

学校开发了“创新学分申报认定系统”,实现了学生网络申报、教师网络认定创新学分,并自动对接正方教务系统。开发了“学生综合素质测评系统”,其中“实践创新能力测评”权重占比15%,将创新素质培养的经费管理、过程管理和结果运用统一到系统进行管理。

(二)校企合作是创新素质培养的重要途径

1.校企共建,完善创新教学环境

学校加强与行业、企业的深度合作,建设了“校中厂”5个、“校中厂”2个、省级大学生校外实践基地11个,建成校内实训室(车间)总数达180个,校外实习基地420个。优良的实践教学条件,为学生提供真实的工作环境和各类技能培训,让学生在感悟中学习理论,在实践中掌握技能,在技能成长中探索创新。

2.“双师”双向,提升创新教学水平

学校出台了《“双师”双向交流实施意见》等有关文件,建立了由专任教师、行业知名专家、企业技术人员和能工巧匠组成的校企教学研究团队和技术创新团队,共同开发和实施工学结合课程[4]。近三年,聘请校外兼职兼课教师427名,参与学校人才培养方案修订、课程开发、教材编写、课堂教学等工作。选派了校内骨干教师310多人次到企业一线进行实践锻炼。

(三)课程是创新素质培养的实施载体

1.开展创新教育通识课程

在选修课程中开设了创新与生活、创业人生等选修课和文史哲、客家文化、手工操作等各种素质教育选修课,通过课堂教学训练学生的发散性思维,激发学生的创新意识。

2.设立“创新学分”必修课

实施创新学分,将1分“创新学分”作为学生毕业的一个必修课程。通过学分的设立,使学生在各类技能竞赛、各类科技活动、发表专业论文或文学艺术作品等其他实践创新等不同层面的创新成果都能得到认可,从而引导学生树立创新意识、积极参与到各种创新活动中。

3.“6+2”原则设计和实施项目化课程

在课内教学中,尤其在专业核心课程教学中,按“6+2”的教学理念[5](即:行动导向、能力目标、项目载体、实务训练、学生主体、理论实践一体化<6原则>和渗透德育内容、渗透职业素养<2渗透>),以任务为中心选择课程内容,以项目为载体设计课程教学,着重培养学生掌握专业基础知识和基本技能;在专业综合实训课程教学中,如《学期项目》、校内专业实训、校外顶岗实习等,着重培养学生运用知识和综合技能,解决现场问题的关键能力和创新能力。

(四)教师是创新素质培养体系的核心

1.多途径更新教师教育教学理念

学校实施了外派教师进修、培训与校本培训相结合,邀请知名教授、行业企业专家为师生进行先进教育理念、国家最新政策等分析讲解。近年教师参加教育教学教改论坛或学习达800余人次,有效提升了教师队伍的教学水平和教育理念。

2.职教能力测评提升教师教学能力

以教师指教能力培训与测评工作为抓手,引导和激励全校师生不断开展教育教学理念、方法和方式的改革。2008年启动了职业教育教学能力培训与测评工作,2016年7月开展第三轮成果巩固测评。该项工作从根本上推进了学校课程教学由教师为中心的传授模式向“行动导向”的“教学做”一体化模式的转变。

3.依托工作室树立教师创新典型

学校制定了《工作室管理办法》,依托大师工作室、名师工作室、技师工作室、博士工作室搭建创新高技能人才研修平台,进一步发挥高技能领军人才在技术攻关、技能创新、教学交流、传授技艺和实现绝技绝活代际传承的积极作用,增强创新能力和高端技术研发竞争力[6]。成立12个工作室,树立了一批教师创新典型,引领示范学校教师创新工作。

(五)学生是创新素质培养体系的主体

1.鼓励学生参加各类社团培育创新意识

开展了丰富多彩的第二课堂活动和社团活动,成立各类社团83个。学生可根据自身的专长和兴趣参与到各种课外活动中,在活动中实现自己的小创意,使学生更加明确自身能力的差距,找准未来的职业定位。

2.以赛促学提升学生创新思维和创新能力

学校构建了“院-校-省(国家)”的三级竞赛机制。每年都定期举办各类校园科技文化节或创新创业竞赛,将职业技能竞赛的开展与专业课程的教学紧密结合,实现全校师生共同参与。有潜力的学生经过选拔可以参加各级各类校外职业技能竞赛,并接受专项培养和加强训练。技能竞赛极大地提高了学生职业技能,检验了其创新能力。

3.依托创业园提升创新人格和创业能力

学校组建了17间店铺的创业园。学生在创业导师的指导下撰写创业计划书,经过商业竞拍获得创业园一家店铺的经营权,进行真实创业活动。通过创业园项目,学生有了实际操练场,在克服项目运营资金、学业等诸多困难这一过程中历练了创新人格,其创新创业技能得到提升。

四 实施效果评价

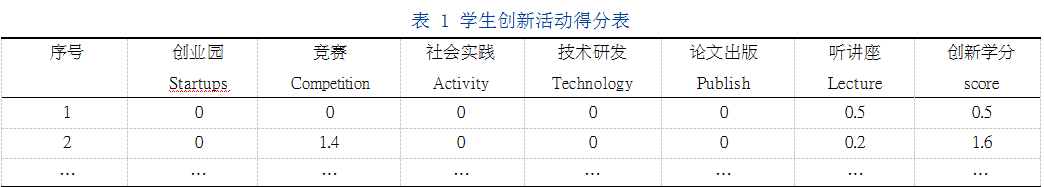

学校“创新学分”将学生创新活动分为7种类型,按照活动质量给予0.1分起的分级成绩认定。本文选取2018届4268个毕业生的创新学分成绩数据,进行学生创新素质水平发展的建模分析。学生创新活动得分数据样本如表1所示。

(一)学生创新素质的整体水平评价

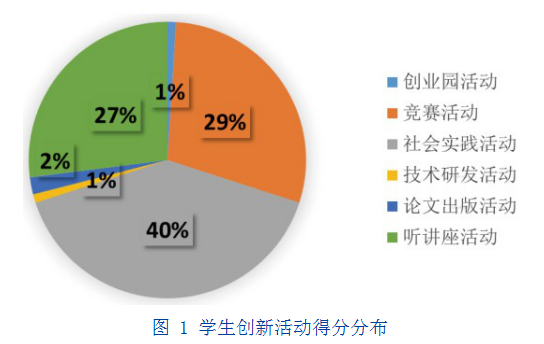

学生创新素质的整体水平可通过图1学生创新活动得分分布情况表征出来。学生创新活动得分最高的是社会实践活动40%,其次是竞赛活动29%以及听讲座活动27%;得分极少的是创业园活动2%,论文出版和技术研发活动各占1%。分析结果表明,高职学生创新活动以社会调研等实践活动为主,在技术研发等创新方面能力偏低。这与高职学生理论基础薄弱,喜欢动手实践的学习特征有关,但也反映出学校在学生创业活动、技术研发活动创造的条件不够或引导力度不够,需要进一步完善学生创新素质培养的途径。

(二)学生创新素质的变化趋势评价

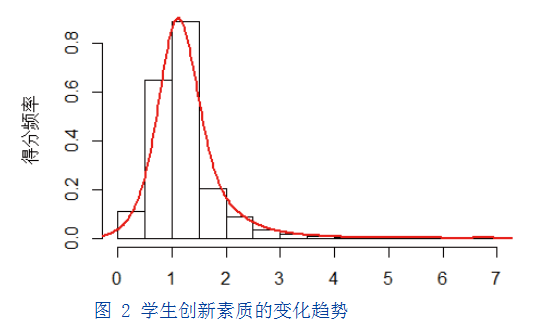

学生创新素质的变化趋势见图2,图中的核密度曲线呈右偏态分布,曲线1分段区域突兀,两侧

平滑下降且尾部较重,表明1分段与高低分段人数相差幅度大。直方图显示1分左右分布人数最多,约3000余人;0.5分以下不及格分布人数较少,约250人;2分以上高分段人数递减,异常值集中在较大值一侧,表明少部分学生创新能力远远高于平均水平。“创新学分”为1学分课程,大部分学生都能按要求参加创新活动获得1学分,因此成绩不呈正态分布是合理的。表明高职学生创新水平基本持平,达到了设计的教学效果,后续应在调动学生自主创新、独立创新方面加强举措。

(三)学生创新素质的发展预测

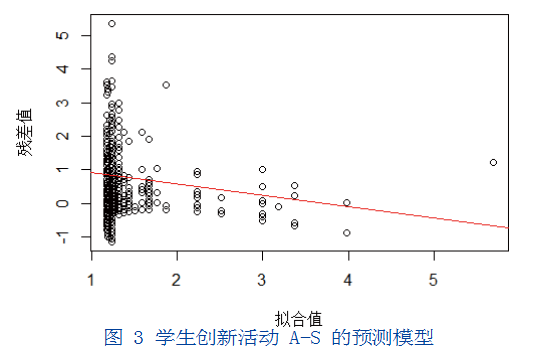

图3学生创新活动A-S的预测模型基于样本大数据进行学生社会实践活动(A)与创新活动得分(S)的相关性建模分析,预测模型如图3所示。图中圆点数据为残差值,斜线为拟合曲线,数据点分布与斜线趋势大体一致,表明模型能较好地预测数据分布情况。曲线方程为S^=1.24-0.33A+0.42A2+μ(μ为误差),假定学生社会实践活动得分为A=0.5,则创新活动得分预测实际值S=1.17,预测值可信且A与S两者显著相关。对表1学生创新活动的6个项目(A、S、C、T、P、L)与创新活动得分(S)进行相关性建模分析,求得预测模型的方程为S^=1.3×10-14+1A+1S+1C+1T+1P+1L+μ,假定学生参加6个项目中任何一项获得1个学分,其他项目不得分,则创新活动得分预测实际值S=1,符合创新学分的给分设计,预测有效。后续可在创新活动项目设计上更加多样化,使学生创新素质的培养方式丰富化,构建更加开放、更加创新的培养途径。

五结语

河源职业技术学院构建了“五位一体”创新素质培养体系,学校、企业、课程、教师、学生五方面协调努力,多途径、立体化交叉培养。利用实施过程中创新学分大数据分析学生创新素质的整体水平、变化趋势和发展预测,不断改进和完善培养体系,有效克服了高职学生创新意识薄弱、创新思维不活跃、创新能力较低、创新人格不够健全等问题,促进学生的创新素质逐步提升,对高职院校创新人才的培养具有很好的借鉴意义。

参考文献

[1]李艳坡.高职院校大学生创新能力现状分析及对策研究[D].河北:华北电力大学,2010.

[2]苏美岩.高职学生创新素质形成机制问题初探[J].职业,2010(35):105-106.

[3]冯红瑞.高职院校学生创新素质培养问题探析[D].河北师范大学,2013.

[4]刘艳青,张磊,李敏.培养学生职业能力为指向的高职院校双师型教师队伍建设的研究及实践[J].职业技术,2010(04):4-5.

[5]袁光华“.两渗透”模式对高职学生职业核心能力培养的研究[J].广东教育(职教),2016(01).

[6]陈萍,曹刚.技能大师工作室创建研究[J].青年时代,2017(18).

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/7586.html