SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:转型师范高校在探索向应用型人才培养过程中,修订人才培养方案主要增加实践教学课时、强化创新创业课程,以提高学生实践能力和创业能力为导向。通过探索通识课、教师教育课程实施慕课教学缓解课程设置困惑,为同类转型高校提供借鉴。

关键词:转型师范高校;慕课教学;探索

本文引用格式:王淑娥等.转型师范高校慕课教学建设探索——以LN师范院校为例[J].教育现代化,2019,6

(2):165-168

Abstract:In the process of exploring the cultivation of Applied Talents in transforming normal universities,the revised personnel training program mainly increases the practice teaching hours and strengthens the innovation and entrepreneurship courses,so as to improve students'practical ability and entrepreneurial ability as the guidance.By exploring the implementation of the general education and teacher education curriculum,the curriculum confusion can be alleviated,which can be used for reference by similar transforming universities.

Key words:Transformation Normal University;Massive Open Online Courses;explore

2014年《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发[2014]19号)指出,引导一批普通本科高等学校向应用型高等学校转型。2016年6月,广东省教育厅《关于引导部分普通本科高校向应用型转变的实施意见》,遴选一批普通本科高校,试点转变为应用型本科高校,试点期为4年。其中LN师范学院已被列入广东省14所应用型转型试点高校之一。教育厅明确指出,转型试点高校将切实打破原来以学科逻辑培养学术型人才的学科思维定式,切实为产业发展提供人才和技术支撑。努力围绕广东省产业转型升级、粤东西北地区振兴发展等重大战略,加快建立人才培养、科技服务、技术创新、万众创业的一体化发展机制。

高校转型将意味着对人才培养方案的重新修订,关键在于课程体系的科学构建,其落脚点在于课程开设方式。深入思考和研究课程的开设方式,调整课程开设结构,促使应用型人才培养迈开步伐。探索MOOC(massive open online course)教学模式对转型高校来讲无疑是一种更为明智的选择。

一 转型高校修订人才培养方案难破困境

(一)课程体系设置调整,增加实践性学时困难

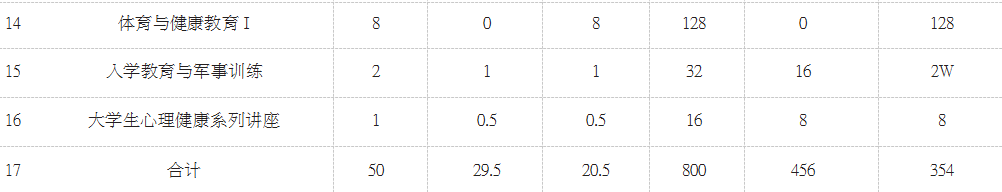

人才培养方案的课程体系采用“平台+模块+课程群”的结构形式。整个课程体系包括三个教育平台:通识教育课程平台、专业教育课程平台和职业教育课程平台。在学分分配上,通识教育课程学分,国家有其严格规定,各高校理应按规定严格执行。以列入广东省转型的LN师范学院为例,文科类专业总学分控制在150—170学分,总学时控制在2400—2700学时;理工科和艺术类专业总学分应控制在155—190学分,总学时控制在2500—3000学时。

周学时在24-30学时,不得超过30学时。其中通识课程的学分占总学分1/3,其教学课时必然占到总课时的1/3。每个学期授课时间基本在16-18教学周的相对固定时间,课时总数在不变的情况下,若要提高实践教学时数以提高学生的实践能力,势必减少通识课时数,但却不符合国家相关规定,同时其做法受到相关通识课老师的抵触,于是产生了通识课教学与实践教学的课时冲突。

(二)师范类专业的教师教育类课程取舍困难

教育部发布《中小学教师资格考试暂行办法》《中小学教师资格定期注册暂行办法》(教师[2013]9号)指出,教师资格考试实行全国统考,师范毕业生不再直接认定教师资格,统一纳入考试范围。目前教师教育课程包括选修课程(含限选课和任选课)和必修课程,小计约40学分,约占总学分22%-24%。作为百年师范的二类本科院校,因历史悠久教师教育类专业的教师数量庞大,减少此类课程课时,就意味着直接影响到一大批教师的课酬即经济收入,甚至“失业”。若不减少此类课时,增加实践教学课时又有难度。目前我校教师教育类课程作为教育类专业的限选课14学分(204课时)。

(三)创新创业类课程增设进一步加剧了课程设置调整的难度

教育部印发《关于做好2016届全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》明确提出,从2016年起高校都要设置创新创业教育课程,且纳入学分管理。学校在2016年人才培养方案修订中,增设10±学分的创新创业课程。这样在教学时数不变的情况下,课程设置调整的矛盾愈加凸显。

二 慕课教学模式破解转型师范高校课程设置难题

(一)慕课建设有利于进一步发挥原有精品课及网络课程体系丰厚资源

运用慕课的思维和方法对现有精品资源共享课、精品视频公开课进行升级改造。转型应用型高校虽然慕课起步晚,但已有比较完善的精品课程体系,教学资源比较丰富,有成型的视频资料和教学影像资料。同时,师范院校的公共课师资力量相对雄厚,教师的学历职称相对比较高,教学经验丰富。大多教师掌握了现代信息技术辅助教学,运用慕课的思维和方法对其进行知识碎片化和改造,逐步建设成适合教学实际的校本慕课。在教学实践中教师也常使用微课教学,这些都为慕课教学模式提供了实施基础。

(二)有利于师范类高校节约通识课教学的师资成本,提高学校资金使用效益

为加强师资队伍建设,特别一些院校面临评估,提升师资队伍不惜花重金加大人才引进力度。教研型和教学型同质类教师成为普通高校人才招聘重点,通识课教师基本要求为博士或教授,引进安置费需要巨资,人才引进费成为人事部门预算的“重头戏”,而慕课教学将会大大降低对教学型通识课教师的数量需求。故慕课既可以缓解师资队伍短缺现状,又可以使学校将资金用到更需要的重点类或紧缺类人才招聘上,提高学校的资金使用效益。转型高校的从一定意义更迫切需要一批具有扎实的学科知识、娴熟的教学技能和较强实践能力的应用型名师来协调教师资源。如德国的应用型大学对教师的要求比较严格,应聘的教师除了具备博士学历之外,还要求有三至五年的企业或行业工作经历。

(三)通识课慕课教学,既发挥通识类课程师资特长,又能缓解其他教学课时矛盾

传统教学模式下,教学型高校的教师角色是多重性的,要求教学科研两不误,还需要教师具备一定的实践教学能力。而实际上优秀的“综合型”教师在工作中数量少之又少。实现慕课,需要一名授课型教师就能满足教学,学生在线上可以互动,作业可以在线打分,表面上几乎使其同科目教师完全可以“下岗”,实际上更加促使教师教学、科研、实践分工更加明确和精细。具体来说把教师分为教学型教师、科研型教师、辅导型教师、实践型教师等几个类型。具有“表演型”潜质的教师(教学型教师)将精力重点倾向于慕课教学视频的录制与更新,其他大部分教师成为表演性型教师的“服务者”。科研型教师将重点倾向于对教学内容的深度挖掘和教学方法的研究,辅导型教师成为学生学习的陪伴者、课堂交流的组织者,实践型教师承担实践教学活动的角色,形成的新角色组成教学团队,发挥协同创新作用,如同“田忌赛马”式的整合,将大大提高教学质量。

三 转型师范高校实施慕课教学模式措施探究

2015年5月,全国30所转型本科高校的负责人与专家汇聚一堂,在金陵科技学院召开慕课建设与应用工作专题会议,应用型课程慕课如何建设进行研讨,充分说明应用型高校开始对慕课进行关注和探索。

(一)学校政策上积极引导和支持,促使教师转变观念

教育部2015年3月下发《教育部关于加强高等学校在线开放课程建设应用与管理的意见》,要求各省教育厅、各学校结合实际的积极推动教学改革,加快慕课课程建设,促进优质教学资源共享。转型类高校也应跟上时代的脚步,积极出台慕课教学的相关管理制度,如慕课教学工作量计算、课酬、教师进修学习经费等方面资金优先支持,也可在职称评审、教学质量提升工程方面给予政策倾斜。慕课的建设难免关注到经济成本,其前期制作从无到有对资金和人力的需要肯定较高,但却是一次投入长期回报的教学投资项目,甚至是几何式增长的回报,长远来说受益者日益增多。

(二)构建通识课慕课平台,增加实践类教学学时,提高学生实践能力

根据转型的师范类高校实际,对通识课、教师教育类课程教学,在不减少学时的情况下,把部分课程采取慕课开设,学生在课外随时随地利用网络终端学习,按照教学要求在网上交流、考核,达到修读学分,节省出大量课堂教学时间来加强实践教学,提高学生的实践能力。因此要积极探索慕课教学与课堂教学科学的有机结合。

(三)建立教师教育类慕课平台,为学生个性化发展提供保障

教师教育类课程主要针对学生毕业后的职业发展需要开设,但实际上许多师范类专业的学生由于社会需求和个人实际发展,进入社会往往未能从事教师职业,他们迫切希望在校期间能学习到本专业之外的更多知识,因此,减少教师教育类课堂教学学时,学生可以学习更多的课程例如修读第二学位或有兴趣的课程,有利于师范专业学生个性化发展,提高学生就业竞争力。

(四)探索校企合作慕课建设,有利于提高慕课教学质量

慕课的制作过程仅靠老师讲述录制来完成远远不够,向应用型转型的高校,“拿来主义”的慕课难以切合学生自身素质及人才培养目标的目标。需结合各校自身的定位,研制一套适合本校人才培养目标的慕课课程。应用型转型高校慕课建设亟需和行(企)业深度合作。如通识课程的理论与企业行业的深度结合案例,需要和企业、公司深度合作。将课程某个片段制作搬到合作单位的场地进行实地教学、演示,乃至企业的工程师、有经验的技术人员参与到慕课教学中。

(五)与同类兄弟院校协同开发特色慕课平台,达到优质教学资源共享

如办学特色相当的转型师范类高校可以挑选实用性较高的通识课、教师教育类慕课来共同开发。如三笔字、教师语言课等类似课程是教育部对师范生的基本素质要求,兄弟院校可以联手牵头组织建设此类精品慕课,在教学内容、实施方案、视频制作及上线技术等方面通力合作,努力打造其成为同类院校该课程的一流慕课,实现优质教学资源共享。

四 结束语

慕课教学始终无法取代高校课堂上教师面临身授的教育,却给高等教育带来了勃勃生机,其潜在优势不容小觑,犹如网店不能完全取代实体店,而生活却离不开网店一样。应根据课程性质及特点进行慕课建设,不是所有的课程都适合慕课教学。以互联网为依托的慕课教学,不是简单理解为录制视频和在线观看即可,而是要科学合理设计教学内容,布局与策划线上线下教学,最终回归线下实体课堂,培养学生的专注能力和思维分析能力,才有利于转型高校应用型人才培养目标的实现。

参考文献

[1]龙俊浩,吴爽.浅谈慕课如何推动地方高校培养应用型人才[J].现代计算机(专业版),2015(03):54-57.

[2]杜建彬.基于普通本科院校应用转型视角下慕课教学模式研究——以新建师范类本科院校为例[J].齐鲁师范学院学报,2015,30(04):19-24.

[3]龙雪津.慕课时代思想政治教育课微课程教学模式的思考[J].中国教育学刊,2014(9).

[4]陈赣浪,梁艳.慕课教学在计算机公共课程中的研究与实践[J].教育现代化,2018,5(42):206-207.

[5]楚喆.航空播音课程教学的改革思路分析——以“慕课”教学模式为例[J].教育现代化,2016,3(29):188-189.

[6]许娜,杨建平,王莉.基于知网的慕课教学论文分析[J].教育现代化,2015(15):120-121.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/7485.html