SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:智慧教育是信息技术、人工智能和互联网 + 高度发展和融合的必然结果。本文从人才培养目标以及高校教学现状出发,论述了现有教学模式进行改革的迫切性和重要性,明晰了智慧教育内涵以及特征,共经历“思想 - 目标 - 实践”三阶段,重点从教育理念、教育目标、教学环境、教学活动、教学评价五个维度出发,提出了高校教学模式改革的方法和途径。

关键词:智慧教育;教学模式;改革

本文引用格式:鄢盈,朱江 . 智慧教育时代高校教学模式改革探索 [J]. 教育现代化 ,2021,8(32):91-96.

The Reform and exploration of Teaching Mode in Colleges and universities in the Age of Smart education

YAn Ying, ZhU Jiang

(Jiangsu normal University, Xuzhou Jiangsu)

Abstract: Intelligence education is the inevitable result of highly developed and integrated information technology, artificial intelligence and internet+. This paper discusses the urgency and importance of the reform of the existing teaching mode from the perspective of talent training objectives and the current teaching situation in colleges and universities, clarifies the connotation and characteristics of wisdom education, and goes through three stages of "thought-goal-practice". From the five dimensions of educational philosophy, educational objectives, teaching environment, teaching activities and teaching evaluation, this paper puts forward the methods and ways of teaching mode reform in colleges and universities.

Keywords: wisdom education; teaching mode; reform

一 引言

新一代信息技术的横空出世导致了高校教育系统产生质变——从数字化走向智能化。当教育受到信息技术的冲击时,就意味着当代教育人才观的变革,在新一代信息技术的影响下,智慧教育必将成为未来教育主流模式的共识已经形成,高校教育旨在通过个性化、智能化的教学支持培养出具有团队协作精神、能创造性的解决问题的人才。而传统的教学模式下,教师主要关注知识与技能的传授,忽视对学习者认知态度、认知思维、沟通协作和实践创新能力的教育。所以在教育信息化的社会,传统的教学模式难以培养出既有理性智慧,又有价值和实践智慧的社会适配人才。因此,在智慧教育背景下,如何构建一种新的教学模式突破制约高校人才质量提升的瓶颈,适应智慧教育的发展需要,已经是非常迫切而现实的重要问题。

二 高校教学现状

陈宝生部长在新时代全国高等学校本科教育会议上指出:“从历史、现实和未来看,人才培养是大学的本质职能,本科教育是大学的根和本”[1]。关于人才培养应达到的目标,以数学专业为例,2018 年教育部首个关于教学质量的文件《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》中指出数学类专业应培养具有较扎实数学基础、较高数学素养和创造性才能的,从事数学研究和应用的人才。通览文件全文, 笔者发现“创造性”一词或与之语义相近的词语在各个专业的培养目标中均有出现,这也就意味着高校人才培养开始重点关注学生是否具有创新思维和能力。同时,随着社会学研究已成为现代教育的热点问题,高校在人才培养方面越发的关注如何培养学习者的合作能力和团队精神。

针对以上人才需要,大部分高校进行了一场智慧化的课堂改革,纷纷建设起了多屏研讨、多视窗互动等功能完善的智慧课堂。但根据已有学者对智慧教学有效性的调查,发现“仍有 12.3% 的教师认为大学教学不需从“以讲授为中心”转向智慧教学下“以学习为中心”;“教师依旧以 64.41% 的平均活动率控制着课堂,并且教师行为中 65% 是知识讲授”[2]。2020 年 3 月全国高校质量保障机构联盟对86 所高校的学生线上学习调查情况给出了综合报告,报告显示“仍有 25.49% 的教师几乎与学生零互动”;学生对教师线上教学水平满意度较低,如 “河北工业大学中 52.11% 的学生认为线上教学效果弱于传统教学”,甚至还有人认为“ 线上教学完全不如传统教学”。对此,自然产生的疑问是:智慧教学本身是否毫无价值?答案显然是否定的。为此, 笔者观摩了部分高校智慧教学的课堂实录,发现少部分教师教学效果良好,大部分教师保留了一定传统教学下照本宣科模式,使得新一代信息技术只能在角落“落灰”,呈现给世人的表象是智慧教学难以承担新世纪人才培养重担,其改善教学质量的成效甚微。而这一现象发生的深层原因在于现有教学模式陈旧,与智慧教育生态环境不适应、难匹配, 导致环境的智慧性不能正常发挥作用,主要表现在 以下三个方面:

第一,个性化方面,教师仅将智慧教学环境作为课堂教学设备的改进,忽视了智慧教学带来教学方式的转变,依旧照搬传统课堂,根据自身经验预设学情和教学安排,缺乏科学数据支撑下的个性化反馈与指导,学习者个体的实际情况不得而知,精准教学和个性化教学无法实施。第二,互动性方面, 高校数学课堂对信息技术利用不足,探究活动缺乏, 从上文数据可看出,教师更青睐于灌输式的知识传授,无力兼顾学习者发现问题、探究问题、协同创新、解决问题等能力的发展。同时,由于学习平台的便捷性、匿名性和随时性,学生更愿意在课中通过弹幕发表意见,虽然意见的形式很丰富,课堂气氛貌似很活跃,但是师生间、生生间的有效性交流不足, 讨论深度不够,知识创新扩展不多。第三,智慧性方面,大部分课堂没有从“课中知识传授 + 课后自主学习”转变为“线上资源 + 翻转课堂”“直播资源+ 在线互动”等基础知识前置的教学形式,学生知识内化不够,教学形式偏离了智慧教学目标。并且学校在学生学习数据采集和分析上,局限于传统教学思维,更多的关注学习成绩和进度,对于课后自学内容、学习时间、学习活动的采集和学生学习风格、兴趣、习惯的分析不够,评价数据挖掘浅显,学习数据的价值没有得到应有的重视。上述三个方面制约了课堂的智慧性、高阶性、创新性和挑战度的实现,说明传统高校教学模式不能有效发挥智慧教学环境的优势,难以培养出会思维、会创新、会合作、会实践的综合型人才。从而造成学业难度不够,学生专业素养不足、实践创新能力薄弱,严重影响了学生的后续学业发展,故急需改革传统教学模式。

三 智慧教育

(一) 智慧教育的内涵

教育信息化是教育现代化的充分条件。智慧教育作为教育信息化的最高形态,受到了众多学者的追捧。智慧教育理念最早可见我国钱学森先生的“大成智慧学”,1997 年始,钱老先生就已经预见信息技 术将为培养各类“神童”提供可操作路线。此后,受IBM“智慧地球”的启发,认为我们可以借助新一代 的信息技术如大数据、物联网、互联网、人工智能、云计算等,将世界上的所有东西感知化、互联化和智 慧化,于是自然而然开始利用新一代信息技术实现教学的智慧化,“智慧教育”正式被提出。所谓“智慧”,《现 代汉语词典》中的释义为人辨析判断和发明创造的能 力。显然这里将“智慧”与“智力”对等化了,然而 智慧教育中的学习者“智慧”不仅包含内在理性智力, 还包括将理性智力变现的实践能力以及使之充满人性的感性(或价值)智慧(追求真、善、美),这三者 的有机统一才构成了智慧教育追求的“智慧”。所谓“智慧教育”,从智慧教育的自身特点来说,金江军认为 [3] 智慧教育是教育行业的智能化表现,与传统教育相比更加的体验化、集成化和自由化;杨现民认为 [4]智慧教育具有开放性、创新性、个性化等多个现代教育的特征,旨在培养具有创新思维的智慧型人才。从智慧教育的育人功能来说,祝智庭教授认为:“智慧教育的真谛 [5] 就是通过构建技术融合的学习环境,让教师的教学普遍具有高成效特点,让学习者普遍获得美好的个性化学习与发展服务,使其可以化不能为可能、从小能变大能,从而逐渐培养出具有良好的价值取向、较强的行动能力、较好的思维品质、较深创造潜能的人才”。

不同学者间对智慧教育的定义可谓仁者见仁,但是本质上学者们都认为智慧教育是新一代信息技术与教育全面融合创新的产物。智慧教育是数字教育的进一步升级,增加了按需配送、自动感知、自动匹配社群、突出高阶认知、活动设计等功能,使得智慧教育更具智能性、泛在性、互联性,为教育打造了一个促进学生智慧成长的可持续发展生态环境。在智慧教学的过程中,智慧教育的“智慧”既指向利用智慧的信息手段辅助教学,又指向最终目的是帮助学生生成智慧。所以智慧教育的本质就是利用新一代的信息技术,创建智慧的教学环境,辅助智慧的教学手段,达到帮助学生生成智慧的一种教育形态。

(二) 智慧教育的特征

传统高校教育与智慧教育相比可谓之为“愚拙”教育,“愚”在追求统一,抹杀个性;“拙”在方式单调,效益偏低。而智慧教育时代是信息技术与学科教学深度融合的时代,带有 6A 学习(Anyone; Anytime; Anyplace; Anyway; Any contents; Any learning support)的先天优势,使得高校教学能更好地追求公平,张扬个性。智慧教育的突出特征如下:

(1)教学数据挖掘个性化

科学的教学数据挖掘是智慧教育的有力支撑。由于学习者存在着各式各样的差异,教师不应依赖头脑中对学生的模糊印象基于经验进行判断。在智慧教育时代,可以通过学习者建模技术实时快速地统计学习者的各项动态过程数据,进而利用学习分析技术对自动获取的数据进行分析,最终可视化呈现数据分析的运行过程以及结果,获取学习者在学习过程中表现出来的持续性信息和动态信息,包括认知风格、学习特点、学习兴趣、知识水平等。此时教师对学生的把握更加公平,能够清晰准确地掌握每位学习者的学习过程,从而实现学生的差异化评估以及进一步的个性化教学。同时,通过对学生第一手数据的个性化挖掘, 教师能够反向评估自身的教学质量,从而给出智慧性的教学决策。这一行为有益于教师调整教学过程,提高个性化教学质量。

(2)教学网络无缝共享化

开放的教学网络是智慧教育的教学态度。智慧教育的发生场所不被限制于学校当中,依靠互联网、移动通讯等技术,教育资源挣脱了地域的限制,实现了虚拟世界中的数据共享互通。学习者能够随时随地进行虚拟与现实的无缝连接,通过移动设备快速获取网络共享的学习资源满足自己的学习需要。除了与网络资源之间的无缝连接,新一代信息技术能够实现学习者间远距离的文字、语音、视频、共享屏幕式的交流,帮助学习者在共同学习目标下自主建立学习社群或系统自动匹配学习社群,增强有效互动、交流,学习者的知识与思维也在大家的相互鼓励中不停地输入输出,有助于个体智慧和群体智慧的全面发展。另外,根据学习者本身的诉求不同, 在网络世界中学习者可以无缝切换,登陆不同的教育平台收获多元的学习体验。

(3)教学资源使用智慧化

智能的辅助系统是智慧教育的核心特征。智慧教育下的学习者被视为一个个独立的个体,针对不同个体的问题,智能控制系统将逐一“对症下药”,让学习者都能按需获取个性化学习资源的同时,提高自身的元认知能力。具体表现在:a. 根据学习者的认知风格和学习喜好,系统能智能推送个性化的学习资源,并定期给出学习报告让学习者了解自身的学习情况;b. 根据学习者已有的知识基础和知识结构,系统能适当推送研究型学习活动,并记录活动过程供学习者重复观看、思考;c. 根据学习者的实际学习情况,及时推送学习服务工具为学生答疑解惑,并给出评价及建议;d. 根据学习者的兴趣偏好和地理位置,适应推送学友、教师、专家等人脉资源,并要求互相评价。通过这些智能化的辅助手段,学习者能很好地延拓知识结构、加强合作能力、提高动手能力、增强创新意识,同时对自身有一个清楚的认知,从而更有方向地监控自己、检验自己、调整自己。

四 高校教学模式改革

教育的目的是培养学生的素养,随着信息时代的高速发展,学生的素养要求也在更新换代。21 世纪人才的核心素养包括文化理解与传承、审辨思维、创新、沟通、合作五个大方面,它们一起构成了 5C 核心素养模型。基于此模型,学习者的形象被塑造成知识的加工创造者,社会也更加重视学习者自身对外界的适应、交换与创造。而这些面向未来世界发展的核心素养与智慧教育下所培养的学习者特征不谋而合。因为智慧教育以其智能化的技术,构建了适合智慧生成的教学环境,通过整合学习资源、提供个性化学习路径、帮助处理简单重复的学习任务, 为学习者进行深层次个性知识构建、发展团队智慧、提高创新实践能力创造了条件。

2018 年 4 月 13 日我国颁布的《教育信息化 2.0 行动计划》中首次提到“智慧教育”,警醒我们智慧教育已经上升到国家级别的重视程度。根据《计划》, 到 2022 年要继续推动“三通两平台”建设,进一步实现信息网络提速增智、网络资源提质增效、教育资源和管理公共服务平台深度融合。在技术驱动和时代需求大背景下,智慧教育模式是传统教育的必然选择,因为它具有突破时空、快速传播、服务智能、灵活创新的独特优势, 能完美应对当前教育发展的三座大山——公平与均衡 [6]、优质与创新、个性与灵活,加速构建教育现代化强国和人力资源强国。

现有的网络基础设施已经能基本承载智慧教育, 它的推广势必会深入影响传统教育的现有教学模式。针对高校教学现状,本文从“思想 - 目标 - 实践” 三个阶段对未来教学的教学理念、目标、环境、活动、评价方式进行改革初探。

(一) 思想阶段 - 理解接纳,实现以学为中心导向的教育新理念

智慧教育是对传统教育的一次破坏性创新,它的“破坏性”体现在打破了知识的生产、获取以及扩散的方式,学生可以随时利用网络发生知识学习和知识创造。这使得教师表面上知识传授者的作用变小, 学习者成长路上的引路者和辅助者角色突显。因此, 教师在课堂上的权力被削弱了,使其在智慧教学实施初始阶段容易对信息技术产生抵制情绪。但实际上, 尽管信息技术改变了学生的学习方式,由于现实信息环境的复杂、学生本身信息收集与处理的能力不足依旧使得教师占据重要地位。所以教师应当充分了解智慧教学特征,正视自身与技术的优势与不足,在两者的优势互补下努力拔高学生在智慧教育的地位,帮助并促使学生学会灵活运用信息技术发生相较于传统教学更便利、有效的学习,满足自身发展的需要。另外,智慧教育强调“智慧”即高阶思维的生成,而学习者个人的高阶思维必须通过自身不断的思考与实践提高,因此智慧教育需要注重的是“学习者的体现”,也就应以“学为中心”作为智慧教育新理念,从思想出发,意识到智慧教学的目的是为了帮助学习者实现适应性学习,走向融通知识。具体思路如下:

1.科学制定教学计划——以学定教

“学为中心”的核心是促进学生的学习,在这个过程中教师对学生的了解就变得至关重要,因为只有教师了解学生真实的学习水平、疑惑、情绪,才能使学习者获得最适合的帮助。普通高校课堂本身由不同地区不同层次的学生构成,学生的知识背景和专业素养差距明显,不仅如此,高校教师与大学生的面对面接触机会不多,教师无法准确掌握学习者学情,教学的有效性无法保证。因此教师需要充分利用手机、电脑等移动通讯设备,通过大数据在新课前对每位学习者的知识基础、预习情况进行统计分析,从而着眼于每一位学习者的学习准备情况开展有效教学。例如,教师可以利用雨课堂、微助教等智慧教学工具发放课前预习视频和自测任务,根据预习结果反馈掌握学习者的学习需要,以此制定教学计划,消除学习者学习时的差异鸿沟。

2.实现学生自主学习——成长教学

高校对学生素质的评定主要分为学业和科研两个大方面,从这一点,我们能够认识到书本教给学生的仅仅是学生成长中的一部分,教师更多的需要培养学生独立思考和自我学习的能力,就像卡林·墨菲 [7] 所说,我们想让学校富足,也想让孩子们知道他们不能永远依靠我们,而必须学会依靠自己。信息技术就是一个让学生依靠自己提高能力、掌握技能的优质脚手架。

由于高校教师对学生仍有着绝对的影响力,所以教师可以通过软件营造群体学习的氛围,通过同伴影响,刺激大学生获取知识的需要与学习成长欲望,形成积极利用信息技术实现自我成长的良好状态。例如在《数学分析》讲解罗尔定理后,教师可组织学生基于“去掉闭区间 [a,b] 两端点的函数值相等这一条件,是否在 (a,b) 内至少存在一点

使得

这一问题线上连接学习社群,鼓励小组从逻辑证明和几何解释两个角度充分思考探究问题。期间问题的解决基于组内每一位学生线上学习,因此责任感和使命感将促使学生发生自主学习; 问题解决后反馈给学习者的自豪感也将强化学习者的学习兴趣和自主学习习惯,帮助学生走向自我成长。

3.为学生各方面服务——教效与学

智慧教育更加关注教育的“育人”功能,除了为学习者提供学习资源方面的帮助,还擅长通过技术沉浸、线上交流、个性学习等帮助学习者学会享受学习、生活,用创意的眼光研判和解决问题,期待着学习者的智力、德行、品格、修养等都得到长足的发展。例如教师可以带领学生进行历史上著名“四色问题” 的游戏教学,让学生通过计算机帮助自己验证猜想并展开逻辑推理,使教学既有趣又富有创造性。

(二) 目标阶段——确定方向,设立生成智慧教育新目标

智慧教育是为了生成智慧而提出的教育形态。由于社会环境在不断进步,社会对教学质量的要求也在相应提高,学生的智慧成长占据人类主要视线。以数学专业为例,正是因为信息时代数学的应用范围扩大(如计算机对经济、贸易、社会等大量信息的量化以及逻辑分析就是数学应用的体现),使得社会对智慧教育下的数学教学提出了普遍的高标准, 传统单纯的“知识教学”教育目标必须转向智慧教育下帮助学习者生成理性、价值和实践智慧的多维教育目标。下面将从三个维度分析如何实现生成智慧这一教育目标:

专业学习就是专业知识的学习,传统的高校教育主要发生在课堂,时间限制导致教师更多地侧重于学习者掌握知识的结果,误以为通过接受知识学习者就能发展思维,从而忽视了抽象结论背后的丰富思考过程,弱化了教师对学习者而言最为重要的示范与启发作用。智慧教育下教师可重构教学流程, 将简单易懂的内容移至课前,在课堂上充分带领学习者多细节、多角度的重现知识的发生发展过程, 启迪学习者在思考中学习,摒弃死记硬背的学习方式,真正将知识教活、教深,实现让学习者“会思维” 的一级教学目标。当然,智慧教育的教学目标不仅仅局限于智力因素,毕竟智力只是智慧的基础,非智力因素如情感、态度等也包含在智慧中的价值智慧内,所以非智力因素的发展也是智慧教育的目标之一。有研究表明,兴趣、态度、意志等非智力因素和学业成绩呈显著相关。因此智慧教育下教师可以通过 VR 和 AR 技术创设真实的情景让学习者沉浸其中以引发学习者长时间的有意注意;通过大数据和云计算感知并评价反馈给学习者其学习状态如学习风格、优势与劣势、进步与否等以激活学习的长久动力;通过资源共享和匹配社群以鼓励学习者主动参与,使得学习者能够发展自组织学习能力。实现“主动的学”的二级教学目标。最后,智慧教育打破了传统学校与社会之间壁垒的同时,通过资源平台无缝对接共享,成功模糊了知识间的边界。不同学科间本身也存在诸多相互关联之处,依靠智慧教育开放式的系统,高校具体学科教育内部和外部其他学科间有着充分的“物质交换”,学习者能够在按需推送的资源、链接、专家指导中调用动态的、综合的观点看问题,解决了传统具体学科教育中眼光狭隘的不足,最终实现“综合的学”三级教学目标。这三级目标之间环环相扣,缺一不可,最终圆融成“生成智慧”这一总体教育目标。

(三) 实践阶段——改革行动,落实个性教学、智能合作、全程评价

1.精准辅导、按需配送、个性训练创造生发个性教学新环境

智慧教育下的教学环境应注重个人的展现,倡导帮助学习者发展个性化学习,精准教学。学习者的个性既包括外在的主体性,又包括内在的独特性, 所有的智慧都是充分展现个性的结果。正如冯友兰 [8] 所说:“人各有其性,各有其能。圣智之所以为圣智,亦不过顺其性,展其能而已。”因此强调个性化本身就是一种创造性教学行为,对激发学习者的创造性思维有很大的帮助。在个性化的学习环境中,学习者能在教师和网络辅助下深入学习课中知识、扩展学习课外知识,逐渐增加学习的深度与广度,提高其问题意识、解决问题能力和创新能力。

教师面向实现学生个性化工作时的首要任务是不断提升自身的学术水平,当教师的水平不断提高时,其积极的学习态度使得教师倾向于布置内容更丰富、开放的问题,为学习者提供个性的学习氛围。其次,教师的精准辅导和资源按需配送是生发学习者个性的基石。以数学专业为例,问题是数学的心脏,所以在数学中问题解决活动常有,此时借助于物联网、大数据等智慧信息技术,可以跟踪记录学习者的问题解决方式、行为和结果,并对这些数据进行采集分析形成学生的信息银行。教师通过深入挖掘信息银行中的数据,设计和实施有针对性、差异性的个性化辅导活动,例如语音、视频、微课辅导等,让学生知其错,改其行。当然,教会学习者解决问题只是生发个性的第一步,教师还需要检索网络资源,筛选出合适的内容和相关资源,例如问题的发展历史、有关概念等,指引学生自主加工资源,回答教师提出的“为什么”,在这个过程中锻炼学生的个性化学习能力。最后是对学生的个性训练。个性训练对学习者有着更高的要求,需要学习者在学习的过程中善于观察发现,从而根据自身认知自主制定研究项目、研究内容、学习伙伴和学习时间, 教师仅需要定期检查评价项目结果。在发现—学习—探究的不断循环中,学习者自身的思维得到了充分的个性发展,同时学习者能够在不断的知识生产中找到适合自身的学习方式,形成个人的知识特色。而这些正是因为学习者能在智慧教学环境下随时随地获取资源;选择和使用计算、演示等智能工具; 建立或加入研讨型学习社群,才使得个性训练具有了可行性。在个性训练中的学生通过与外界的全向交互,能动的去发现、提出、思考和共同解决问题, 追求自我价值的实现,开创性地产出了智慧教学环境的个性化教学功能和创新化教学功能,成功为生发个性助力。

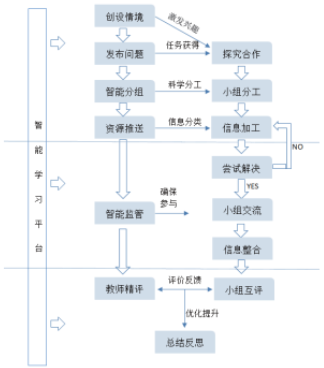

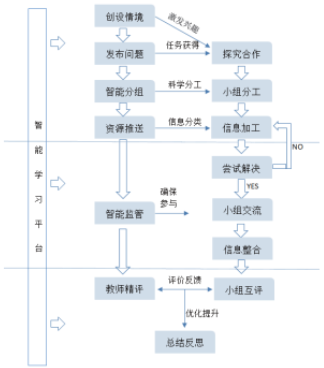

2.智能分组、虚拟结合、合作探究、实现智能合作教学新活动

智能合作是智慧教学最重要也最常见的教学活动开展方式,能够有效促进学生间的交流互动,实现学生知识建构中的主体地位。从心理学的角度看, 智能合作是一种互助式的学习方式。比如数学由于其自身的抽象性、逻辑性具有一定的难度,通过智能合作时学习者间线上线下的紧密依赖、互相鼓励, 能够增强学习者学习数学的信心以及人际交往能力。从学科的角度看,智能合作是一种知识优化的学习方式。依靠信息技术,智能合作在课前、课中、课后三阶段均可在线实施,期间教师积极的促使组内成员间以及不同小组间进行比较,使优化成为学习者的自觉要求,提高学习者信息加工与传递、学习策略调节、团队协作的能力。具体的智能合作模式如下(见图 1)。

图1

事实上,传统高校存在两方面的问题,一是缺乏合作学习,二是合作学习的变质。变质的合作学习涵义是在学习共同体的运转中,组内优秀的成员将任务一肩挑,边缘成员几乎不参与讨论,显然这样的合作学习失去了其本来意义。智慧教育下合作学习的进步之处在于更追求智能化,首先在分组时教师可利用信息化平台根据需要选择分组类型(完全随机、成绩、特长、异质、自主)和分组人数,更加智能快捷。其次在实际合作的过程中,智能合作的优势在于可以依靠信息技术提供资源和监管支撑,利用虚拟现实技术将学习任务空间可视化,营造良好的学习氛围,并要求学习者领取自身的任务后必须同时在规定的时间自行解决学习任务、上传学习结果。这样既确保了百分百的参与率,又保证了参与成员独立思考的需要。在接下来的讨论中,成员便理所应当地成为了自身负责模块的组织者,锻炼了其组织管理能力。同时,在真正讨论时,每位组员都需要用文字或语言向其他的组员有组织、有逻辑、连贯的汇报自己的探究结果或学习疑问,使组员在相互的反馈中利用智能工具不断搜寻资料、论证、调整,直至观点统一,上传合作学习成果。全过程中学生角色从“坐中学”的被动接受者成功转变为“做中学”的主动探究者,增加了学生的实践智慧。

3.全程多元、即时诊断、精准高效实现精准多元教学新评价

教学评价是依据教学目标对教学过程及结果进行价值判断并为教学决策服务的活动。简单来说教学评价就是教学过程中的方向标,能够帮助教师灵活调整教学过程。所以智慧教育的一大智慧之处应该是通过精准多元的方式确立“方向标”,使“方向标”更加鲜明,彰显智慧教育的“智慧”。于是精准多元的教学评价系统应成为智慧教育的核心反馈机制。

在“学为中心”的教学理念影响下,智慧教育的教学评价更多体现在对学生的评价上。在评价方式方面,高校的评价方式多是终结性评价,关注的是学生的学习结果,偏向用一张试卷对学生进行片面的评价,完全背离通过教学评价随时发现问题、反馈调节教学过程的初衷。与之恰恰相反的是,在智慧教育下,教师可以利用区块链、大数据技术重构以形成性评价为中心的评价方式。通过区块链技术将评价按照时间纵向展开,记录学生动态学习的全过程,教师根据真实的数据体现,随时进行评价诊断,实现了伴随式的过程评价和精准评价效果。例如,课中基于智慧教育技术的测试,系统可以自动对作业完成时间、对错情况进行实时统计分析,为教师提供精准及时的信息,从而帮助教师发现学生问题症状,矫正学习。此外,教师还可以利用大数据技术将评价按照内容横向展开,建立跨成果、多步骤的评价汇总,此时,对学生的评价不再局限于学业成果方面,而是通过数据库中学生各项活动的信息如在线学习时间、弹幕活跃度、有效交流次数等对学生的学习兴趣、表达能力、人际交往能力等进行多元评价,获取信息含量更广的评价。在评价成员方面,智慧教育技术通过智能运算也能在一次练习结束后对学习者学习结果进行即时评价;通过智慧教育技术学习者之间可以互相查看对方的学习情况,进行学习者间互评,丰富了评价成员的类型。总而言之,智慧教育下教师应该利用信息技术快速处理数据的特点,从横向和纵向两方向高效刻画出每一位学生的立体式评价,展开多评价成员类型的评价,实现精准的、多角度的教学评价,从而全方位地诊断教学,提高教学质量。

四 结语

智慧教育时代的教学模式是以学为中心为教学理念,强调在新一代信息技术的辅助下发展学习者的个性化学习以及合作能力,帮助学习者生成智慧的教学模式。在这个模式下,每一位学生都将受到同等程度的重视,获取足够的学习资源,参与足够的学习活动,从而自我实现。然而技术、资源始终是冰冷无情的,教师的眼中却满含着学生,其智慧使静态资源鲜活化、教学组织人性化。所以,高校教师在融入适应智慧教育的教学环境时,也不能忘记更新自身信息时代教学水平,达到人机协同发展,高度融合。

参考文献

[1]教育部 . 坚持以本为本 推进四个回归 建设中国特色、世界水平的一流本科教育 : 新时代全国高等学校本科教育工作会议召 开 [EB/OL].http://www.moe.gov.cn/s78/A08/moe_745/201806/ t20180621_340586.html.

[2]蒋立兵 , 毛齐明 , 万真 , 等 . 智慧教室促进高校课堂教学变革的绩效研究——基于课堂教学行为的分析 [J]. 中国电化教育 ,2018(06):52-58.

[3]金 江 军 . 智 慧 教 育 发 展 对 策 研 究 [J]. 中 国 教 育 信 息化 ,2012(22):18-19.

[4]杨现民 . 信息时代智慧教育的内涵与特征 [J]. 中国电化教育 ,2014(01):29-34.

[5] 祝智庭 . 深度解读智慧教育 [J]. 智慧中国 ,2015(04):60-62.

[6]祝智庭 . 以智慧教育引领教育信息化创新发展 [J]. 中国教育信化 ,2014(09):4-8.

[7]布鲁斯乔伊斯 , 玛莎韦尔 . 教学模式 ( 第八版 )[M]. 中国人民大学出版社 ,2014,06:256-257.

[8]王萍 . 教学智慧生成研究 [D]. 山东师范大学 ,2015.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/32664.html

使得

使得  这一问题线上连接学习社群,鼓励小组从逻辑证明和几何解释两个角度充分思考探究问题。期间问题的解决基于组内每一位学生线上学习,因此责任感和使命感将促使学生发生自主学习; 问题解决后反馈给学习者的自豪感也将强化学习者的学习兴趣和自主学习习惯,帮助学生走向自我成长。

这一问题线上连接学习社群,鼓励小组从逻辑证明和几何解释两个角度充分思考探究问题。期间问题的解决基于组内每一位学生线上学习,因此责任感和使命感将促使学生发生自主学习; 问题解决后反馈给学习者的自豪感也将强化学习者的学习兴趣和自主学习习惯,帮助学生走向自我成长。