SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:汽车行业要求车辆工程专业的研究生必须具备解决产品研发过程中复杂技术问题的能力,通过掌握某一方向的部件及系统设计、分析及测试的专业知识,熟练应用相关理论和技术创新性的解决工程实际问题。本文分析了新形势下车辆工程专业研究生工程能力培养所面临的问题,并结合学校研究生培养的学科群与产业链的无缝对接模式,提出了基于多模式协同互融的车辆工程研究生工程能力培养的新思路及措施。

关键词:协同互融;车辆工程;工程能力

本文引用格式: 刘飞,刘新田 . 基于多模式协同互融的车辆工程研究生工程能力培养研究 [J]. 教育现代化 ,2021,8(36):46-49.

Research on Engineering Ability Training of Vehicle Engineering Graduate Students based on Multi Mode Cooperation and IntegrationLIU fei, LIU Xintian(School of Mechanical and Automotive engineering, Shanghai University of engineering Science, Shanghai)

Abstract: The automotive industry requires the graduate students of vehicle engineering to have the ability to solve complex technical problems in the process of product development, master the professional knowledge of component and system design, analysis and testing in a certain direction, and skillfully apply the relevant theory and technology to solve practical engineering problems. This paper analyzes the problems faced by the engineering ability training of vehicle engineering postgraduates under the new situation, and combined with the seamless docking mode of discipline group and industrial chain, puts forward new ideas and measures for the engineering ability training of vehicle engineering postgraduates based on multi-mode cooperation and integration.

Keywords: coordination and integration; vehicle engineering; engineering capability

一 引言

随着汽车产业技术的新发展,汽车行业对车辆工程研究生的知识结构与工程能力的要求越来越高 [1]。目前车辆工程研究生在培养内容上,大多数仍以传统的知识体系培养为主,解决复杂工程问题的能力培养尚存在一定的不足 [2-4];在培养途径上,车辆工程研究生的培养主要依靠学术导师培养,研究生在导师从事的研究方向上选取一定的具体问题进行学术探索与研究,因为学制及导师研究方向的限制, 导致研究生的知识结构不完善,综合性的工程实践能力训练不够深入 [5-10]。

最终导致研究生知识及工程能力的深度难以满足新形势下汽车行业对研究生人才培养的要求。因此,基于新形势下产业发展对人才培养要求的分析和学校的协同办学、协同育人、协同创新、协同就业的“四协同”人才培养模式, 以研究生教育的深化改革为契机,针对车辆工程专业研究生工程能力培养问题开展系列研究,探索以工程能力培养为核心的车辆工程研究生培养新模式, 构建多模式协同互融研究生培养体系结构。

二 基于理论与实践互融目标导向的工程能力培养体系研究

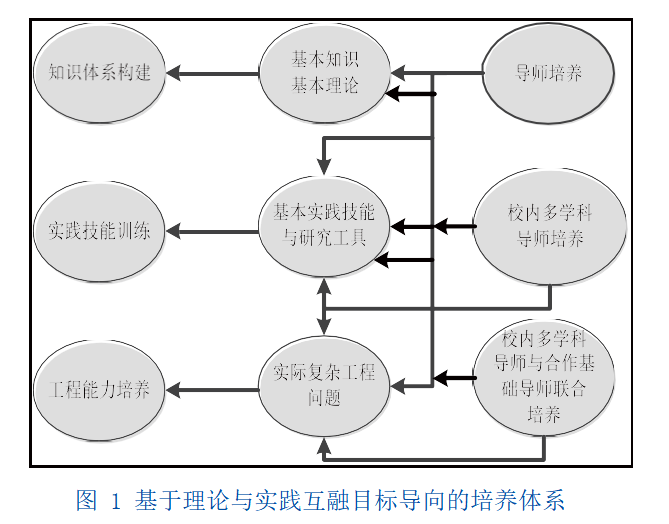

基于国家创新驱动和汽车产业技术发展的战略背景,按照学校的人才培养模式总要求,结合行业对车辆专业人才的工程能力要素需求,构建满足产业发展和研究生综合能力的理论与实践互融的工程能力培养体系,如图 1 所示。

车辆工程专业研究生培养方案要求学生必须掌握本专业坚实宽广的基础理论、系统深入的专门知识和必要的实践技能,因此,如何保障必要的实践技能的培养是对车辆工程专业研究生培养的重要要求。

根据学校研究生专业校企合作基地情况,依据研究生培养方案,细化能力培养实施过程,车辆工程专业导师为科研方向及课题内容规划及制定为主, 结合合作基地导师研究方向制定理论与实践验证的一体化互融的机制,构建研究内容一体化协作框架, 建立车辆工程专业研究生知识能力培养与实践能力培养的无缝衔接培养体系,主要的实施方案包括:

(一) 培养方案和方式

根据车辆工程研究工程能力培养要求,按照高等教育发展要求、服务国家及上海市战略发展需求, 依托机械工程学科,聚焦行业产业发展方向,通过高校、企业、行业调研,结合国家及长三角区域汽车产业发展对车辆工程研究生人才的需求要素,构建适合于研究生工程实践能力培养的方案。

在培养方式上主要采用课程学习、科研训练、学术交流相结合的方式,实行导师团队指导、校企联合模式培养研究生,构建校内外合作培养的培养方式。

(二) 课程体系构建

课程体系是实现培养目标的重要载体,课程设置要符合基于理论与实践互融目标导向的工程能力培养的要求。重构了突出应用、坚持发展、能力培养的课程体系结构。

为满足实践能力培养要求,与行业企业联合制定课程,在满足车辆工程专业研究生的知识、能力、素养的培养目标的基础上,构建突出工程能力的课程体系,构建了“校内 + 校外”的双导师授课体系, 既可满足研究生培养的基础知识的要求,又可以根据企业导师的专业优势,满足研究生基础工程实践教育要求。专业聘任了 10 名企业教授级高工和高级工程师为专业的兼职导师,参与研究生培养的全过程管理。

同时,专业在培养计划中增加企业导师选修课程,在满足基础学分的基础上,学生可根据研究方向, 修读企业导师课程,深入了解行业企业在产品研发、技术体系等多方面的实践基础知识,为工程实践能力培养提供课程基础。

在理论课程的教学方法上,充分利用案例教学、项目式教学、企业专家讲座等多种教学形式,将理论与工程实践紧密结合,提升理论课程的实效性。

(三) 多层次实践平台构建

依据校内学科优势平台、合作特色平台、校外协作平台,构建多元一体化的实践平台体系,形成“学术研究 + 基础实践 + 技术研发 + 产品”的梯度平台, 构建研究的实践能力培养的条件基础。

(四) 研究科技创新活动平台构建

为满足车辆工程研究生的实践能力全过程培养, 在低年级阶段,以学院的机电、机械、汽车类的三大科技创新活动平台为依托,以各类研究生学科竞赛为载体,以创新学分制为保障,实现车辆研究生全员参与项目式创新能力培养活动,提升了学生解决专业领域复杂工程问题的初步能力。

(五) 工程型导师队伍建设

学校车辆工程专业的青年研究生导师多为从高校博士毕业后直接进入高校开展系列研究工作,在学术研究、技术关键问题创新上具有较大优势,具备一定的科研实验训练。但也存在没有实际工程项目经验,缺乏相关工程实践能力,导致对学生的工程实践能力进行培养和指导存在一定的不足。

为加强车辆工程研究生工程实际能力的培养, 专业实施内培外引进的工程型导师队伍建设方案。专业聘请行业企业学术水平较高、工程实践经验丰富的校外工程技术人员作为兼职硕士生导师。同时积极以学校的“四协同”和产学研平台为基础,以解决行业企业重要工程问题为目标,以横向项目课题为载体,深入实施青年指导教师的工程能力培养, 为研究生工程能力培养提供了师资保障。车辆工程专业专职研究生导师队伍建设,通过内培外引机制, 专业导师有 25 人具有企业挂职锻炼经历,15 人具有与企业合作开发项目经历,为研究生的工程实践能力构建了良好的导师团队。

三 校内校外多实践平台协作培养模式研究

研究校内与校外相集合的多实践平台协作培养模式,构建以学校车辆工程专业科技平台为依托满足研究生研究内容的学术探索性理论验证实践实施的基础平台,以高水平校外实践平台为拓展平台的协作模式,建立以产学研合作为目标的拓展学术研究的深度和广度的多平台协作模式,结合校外高水平实践平台的技术基础,拓展研究生培养工程能力培养的实践基础,多实践平台培养模式如图 2 所示。主要实施方案包括:

1.为培养车辆工程研究生的工程实践能力,在校内根据研究方向建立了车辆 nVH 测控技术研究室、汽车零部件损伤与轻量化研究实验室、重型车辆智能控制及车联技术研究所、智能装备机电液一体化控制技术研究所、汽车动力部件健康监测与控制研究所、汽车电控技术研究室、视觉测控与智能导航研究所、多功能轻量化材料与结构研究所、汽车系统动力学与控制实验室等多个学科平台,为研究生的工程实践能力培养提供了良好的校内实践平台。

2.专业新建上海市新能源汽车振动噪声技术服务平台,为专业的研究生工程能力培养提供了梯度平台,结合技术前沿、关键技术攻关等过程,完善研究生工程能力培养的平台结构。

3.借助学校产学研战略联盟平台,建立研究生工程实践能力培养基地,校企合作共同打造先进的实践基地,提升实践能力培养的水平。专业建设有上海交运汽车精密冲压件有限公司、上海汽车变速器有限公司、上海科尔本施密特活塞有限公司、上海采埃孚伦德福底盘技术有限公司、上海幸福摩托车有限公司、上海泛德声学工程有限公司等多个校外合作基地,为研究生能力培养提供了良好的资源保障。

4.在研究课题的选择上,研究生校内导师通过与行业企业的调研、企业导师在技术关键过程分析及实现方法上充分研讨,明确技术难题的关键,围绕企业技术需求和关键科学问题分析,为研究生联合确定选题,校内校外多实践平台协作培养可以为研究生的研究课题提供重要的实践基础,同时又保障了课题研究的科学性,为研究生工程能力的培养提供了重要的理论与实践一体化融合基础。

四 多学科知识融合的多导师协同工程能力基础培养研究

结合汽车产业技术发展的要求,车辆工程专业研究生的工程能力培养涉及到材料、机械、电气、自动化、通讯以及自动控制等多个学科,如何提高研究生工程实践能力的基础培养,是提高其工程实践能力的必要条件。校内多学科知识融合的多导师协同工程能力基础培养研究是在协同创新理念下, 构建各研究方向的多学科学术导师联合指导培养模式,建立知识内容完备的多学科融合共享的协作机制,提高研究生工程能力培养的基础能力基础和条件,主要的实施方案包括:

(一) 建立学科交叉融合的科研团队

多学科交叉的科研团队是现代研究生培养的需要。专业根据专业研究生导师的学科背景,构建了学科交叉互融的多个科研团队。研究生在团队多导师协同的培养下,获得了丰富的专业知识,拓宽了研究视野,为工程能力的培养,建立了良好的理论基础。

多学科知识融合的多导师协同培养是以科研项目为纽带,以技术创新为目标,在多导师协作培养下, 以项目制为基础,通过任务分解、理论研讨、技术攻关、目标实现、项目总结、研究报告等多导师多过程的联合培养,有效提升研究生的学科素养及团队合作意识和能力。

(二) 建立研究资源协作共享的协同机制

为将多导师协同培养模式实效推进,建立了科研团队研究资源协作共享机制,各导师之间合作共享实验设备硬件平台,软件、文献、创新成果报告等信息平台,为研究生工程能力培养、协同培养提供制度保障。

五 工程能力培养质量的多效目标评价方法研究

工程能力质量的评价是完善工程能力培养体系的重要参考。根据协作、融合等多协同、多平台培养模式,研究车辆专业硕士研究生工程能力培养结果的质量评价指标及量化标准,构建集成导师、合作基地指导人员、其他学科指导老师的一体化多影响因子的定性与定量评价机制,综合评定研究工程能力培养的成效,为人才培养模式改革的进一步研究提供重要的数据支撑和分析,主要方案如下:

(一) 构建多效目标评价方法

结合学院教授委员会、校外评审专家、企业导师、实践基地负责人等共同制定车辆工程专业研究生的工程能力培养标准。为凸显工程能力培养的体现,将学生学科竞赛成果、专利成果、合作企业项目开发成果等共同纳入评价标准,同时结合定量评价指标,优化评价的科学性,构建多元化、多维度的评价方法,从教学和科学研究、产品设计开发、生产加工、制造测试、生产技术管理等多个方面来进行指标评价。

(二) 建立培养质量反馈机制

根据研究生工程能力培养过程环节,建立校内导师 + 协作导师 + 企业导师 + 合作基地的定期信息反馈制度,根据信息反馈结果,实时调整研究生工程能力培养的环节管理流程,完善培养质量的成效保障体系。

六 总结

车辆工程研究生工程能力培养是满足汽车行业人才培养新的重要要求,基于理论与实践互融的培养目标、依托学校重要的产学研平台、多学科研究生导师群等多层级体系和资源,构建以工程能力培养为核心的多模式协同互融的人才培养模式,适应新形势下研究生培养的新要求,提升研究生培养的综合质量。

参考文献

[1]罗勇 . 新形势下车辆工程研究生培养所面临的问题及改革思路[J]. 科教文汇 ( 中旬刊 ),2020(05):64-65.

[2]张昕 , 石军霞 , 黄文敏 . 全日制专业学位硕士研究生工程实践能力培养模式的探索——以五邑大学电子与通信工程专业为例 [J]. 教育现代化 ,2017,4(33):13-15.

[3]宋胜伟 , 刘元林 , 刘春生 , 等 . 矿业特色专业学位研究生工程实践能力培养的研究与实践 [J]. 教育现代化 ,2016(01):5-7.

[4]尤朝阳 , 陈丹 , 孙永军 , 等 . 新工科背景下研究生“产学研 - 多导师”联合培养模式的构建与探索 [J]. 教育现代化 ,2020,7(48):93-95.

[5]熊辉 , 安玮 , 马东堂 . 研究生工程科研能力培养问题探讨 [J]. 高等教育研究学报 ,2010,33(01):44-45.

[6]孙首群 . 工科学术型研究生工程能力培养模式改革探索 [J]. 中国电力教育 ,2012(08):11-13.

[7]贝绍轶 . 硕士专业学位研究生校企联合培养的探索与实践—— 以车辆工程为例 [J]. 高教学刊 ,2016(21):19-21.

[8]郑玲 , 靳立强 , 于秀敏 . 以新工科理念为导向 , 建设车辆工程领域教学案例库 [J]. 教育教学论坛 ,2018(43):114-116.

[9]刘秀清, 谭德荣, 高松, 等. 全日制专业学位研究生“双导师制” 实施方案初探 [J]. 教育教学论坛 ,2012(30):20-21.

[10]吴志军 , 李晔 , 曹静 , 等 . 同济大学车辆工程领域全日制专业学位研究生校企联合培养模式的探索 [J]. 学位与研究生教育 ,2012(08):36-39.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/32559.html