SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:为解决高等工程教育专业课教学理论与实践脱节的问题,以“数字化设计制造理论与实践”课程为例, 开展理实一体化教学改革与实践。以学习成果为导向进行课程建设,以工作过程为引领筛选教学内容,以理实一体化为手段实施教学,提高了学生的学习积极性和解决复杂工程问题的能力,取得了良好的教学效果。

关键词:理实一体化;课程建设;教学改革

本文引用格式:陈诚,刘永,周学良,等 .《数字化设计制造理论与实践》理实一体化课程建设的研究与实践 [J]. 教育现代化 ,2021,8(40):91-94.

The research and Practice on the Integration Course Construction of “Theory and Practice of digital design and manufacturing”

CHEN Cheng, LIU Yong, ZHOU Xueliang, WANG Chen, LI Ran

(School of Mechanical Engineering, Hubei University of Automotive Technology, Shiyan Hubei)

Abstract: In order to solve the problem of disconnection between theory and practice in professional courses teaching of higher engineering education, the course of “Theory and Practice of digital Design and Manufacturing” was taken as an example to carry out the teaching reform and practice about theory-practice integration. Curriculum construction is learning results oriented, teaching content were chosen by work process, and the implementation of teaching is in a theory-practice integration way. The learning enthusiasm and ability to solve complex engineering problems of the students were improved. And good teaching results was achieved.

Keywords: theory-practice integration; course construction; educational reform

一 引言

高等工程教育传统教学模式过多强调理论知识的传授,工程实践多以企业参观为主,学生缺少动手实践的机会,没有充分发挥实践教学在学生能力培养中的重要作用。教学过程中存在理论与实践脱节的现象,造成学生缺乏必要的专业实践动手能力,达不到专业培养目标,也无法满足社会对专业技术人才的需要。对于实践性较强和强调解决实际工程问题的工科专业来说,这种矛盾越发成为高校急需解决的问题 [1]。

实现学生知识能力方面理论与实践的有效结合, 通过教育教学改革切实提高学生的创新能力和实践能力是目前扎实推进学校人才培养力度的重要内容 [2]。理实一体化教学法注重学生的主体性和教师的主导性,提倡学中做、做中学,属于认知主义理论中的一种教学方法,充分得到了中职院校的关注和推广 [3]。目前国内对于高等教育的理实一体化教学模式已有一些研究成果,但还有待于探索。开展理实一体化的本科教学改革研究,对提升本科生教学质量,提高学生专业素质,突出应用技术型高校的专业特色, 具有重要的现实意义。

二 理实一体化教学模式的理论依据

理实一体化教学模式并不是简单地在形式上将理论教学和实践教学组合在一起。实施时应遵循的理论依据有“做中学”实用主义教育体系、“教学做合一”教育理论以及“行为引导型”教学法。

理实一体化教学不再局限于传统的课堂,而是将教学场所全部或部分放置于工程实训车间,首先在空间上将理论教学和实践教学两个环节结合起来 [4]。采用项目式案例式的教学,用一个或者多个项目将课程所要讲授的知识点串联起来,并将课程划分为多个模块,每个教学模块完整呈现一个真实的工作过程。教师在教学现场讲解、示范和指导,学生边学习边动手实践,通过建立感性认识来促进对理论知识的理解。通过师生有效地互动,激发学生的学习情绪和兴趣 [5]。只有解决好理论教学与实践教学有机融合的问题,尽可能避免出现专业课教学中理论与实践脱节的现象,才能防止学生由于感觉专业课过于抽象、枯燥而丧失学习动力,有利于专业课教学质量的提高。

三 课程改革主要研究内容

构建以任务为主线、能力为目标、教师为主导、学生为主体、理实相结合的模块化课程体系。以任务为驱动、学习成果为导向,以培养工程能力为目标, 以企业产品为载体,以理实一体化为手段,探索培养学生分析并解决复杂工程问题能力的实现途径。将企业实际生产的产品作为教学案例,将企业实际工程问题引入课堂,将企业工程师作为课程建设和教学实施的重要力量,将企业最新的知识技能和企业文化作为大学教育不可或缺的组成部分,创新校企协作育人机制。课程改革需要研究的主要内容详述如下。

(一) 理论教学与实践教学的有机融合

研究理论教学和实践教学在内容方面的安排、时间的衔接以及地点上的相互结合等问题,合理地设置理论教学与实践环节的学时,借鉴德国高等双元制教学模式经验,充分发挥理论教学与实践教学相辅相成的作用,实现理论知识与实践能力的螺旋上升,促进学生对机械与汽车制造基本原理的掌握及实践能力的培养,真正做到教学活动实施的理实一体化。通过理论与实践这两个教学维度的相互融合与促进,提高学生的专业能力和方法能力。考核时既要注重学生对理论知识的掌握程度,又兼顾其实践操作能力、团队协作与沟通表达能力。

(二) 培养学生解决复杂工程问题的能力

研究在机械和汽车零部件设计制造领域解决复杂工程问题应该需要哪些知识、具备哪些能力,然后在课程大纲中拟定课程目标,并设计相应的教学活动来予以培养。基于 OBE 核心理念提出以培养工程能力为目标,以企业产品为载体,以实际工程问题为引领,以理实一体化为手段,把课程改革作为教学质量提升的契机和支点,培养机械专业学生解决复杂工程问题的能力。

(三) 提高学生学习动力和团队协作能力

提高学生在课堂上的参与度,以任务为驱动, 项目为导向,在学中做,在做中学,从而提高学生的学习积极性和学习效果。采用团队合作的形式,将学生分为 3-5 人的小组,按照小组布置学习任务, 对团队任务完成质量和个人完成效果进行评价,激发学生学习动力;培养学生组织、协调和领导以及在团队中与其他成员有效沟通、合作共事的能力。

(四) 探索校企协作育人新机制

应用技术型高校人才培养目标和毕业要求的制定以及专业课程教学的具体实施,都离不开企业行业专家的指导,必须不断加强与企业的联系,及时地让学生了解企业的发展动态。在进行专业课理实一体化教学改革过程中应与企业进行紧密合作,需要探索校企协作育人的新机制,以满足行业和企业对机械专业技术应用型人才的需求。将企业实际生产的产品从设计到制造的工作过程转化为课程教学内容,将企业工程师作为客座教授请进课堂为学生做讲座,讲授机械制造技术在企业的最新发展动态, 分享工程师多年实践经验,可以极大地提高学生的学习积极性、拓展视野。以任务为驱动,以学习成果为导向,以企业生产的实际产品为载体,将企业工程师作为课程建设和教学实施的重要力量,将企业最新的知识技能和企业文化作为大学教育不可或缺的组成部分,通过校企协作培养人才。

四 课程建设方案设计

《数字化设计制造理论与实践》课程将我校机械设计制造及其自动化专业《数控技术与应用》《机械制造技术基础课程设计》《CAD/CAM 软件实践》和《数控加工实习》等四门课程优化整合成一门理实一体化课程。将企业实际产品从设计到制造的工作过程转化为课程教学内容,着重培养学生在机械设计制造领域解决复杂工程问题的能力。课程具体改革方案如下:

(一) 以成果为导向的课程改革

成果导向教育要求实现从学科导向向目标导向转变以及从以教师为中心向以学生为中心的转变 [6]。传统教学体系的重点为教学内容和授课方式等,课程的设置注重学科知识系统的完整性;以教师为中心, 授课内容局限于选定的教科书,教学活动的开展场所以教室为主。教师在进行教学过程设计时缺乏考虑学生能够深度参与,导致学生长期以被动单向接受者的角色出现在课堂,听讲是主要学习手段,学习过程中缺乏深入思考和质疑,有限的提问式互动仅仅止于低层次思维,对于学习效果的检验也多限于学生是否对知识完成了简单的记忆,对于学生综合运用知识分析问题、解决问题的考核比较欠缺,而且未对评价结果进行有效地分析总结,并有效地运用到教学改进中。对于教师的评价以学生和教学督导的评教为主,评价重点在于其教得如何,而不是学生学得如何。而基于产出导向的教学体系的关注重点是学习成果,评价重点放在输出上。主要考虑采取何种途径让学生取得学习成果,如何客观有效地评价学生已经取得的学习成果。在教学组织上要求以学生为中心,通过有别于传统教学模式的教学过程设计,以项目式案例式教学, 让学生有机会深度参与,激发学生主动学习、质疑和积极思考问题,通过理论与实践的紧密结合升华对知识的理解和掌握,逐渐养成创新和批判性思维。将对学生学习成果的评价及时地用于教学工作的改进当中去,评价手段要丰富,鼓励多采用过程考核,并将评价、跟踪、反馈和改进等各个环节形成不断滚动向前的持续改进机制的闭环。

在进行基于成果导向的课程改革时,首先需要关注四个问题:1)拟定课程的产出成果;2)设计取得这些成果的途径和方法;3)确定学习成果的评价方法; 4)成果获取学习成果的保障措施 [7]。因此数字化设计制造理论与实践课程改革也从以上四个方面开展研究与实践,进行系统地顶层设计,按照工程教育转型要求做到逻辑重构、内容重构、方法重构和能力重构。使知识的学习和能力的培养符合认知规律,教学内容紧跟社会经济发展和行业企业需求,面向未来的新机器与新工程体系,基于企业工程师的工作内容和实际产品构建以学生为中心能力为目标的教学体系。

(二) 课程建设方案

按照成果导向教育理念,进行课程建设方案设计。课程总体建设思路为以培养工程能力为目标,以典型机械产品为载体,以实际工程问题为引领,以理实一体化为手段培养学生解决复杂工程问题的能力。

(1)课程支撑毕业要求。本课程要支撑的毕业要求有:1)在设计与开发机械特别是汽车零部件及其装备设计制造复杂工程问题的解决方案中,能够综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等多种约束条件;2)能够对模拟和预测的结果进行分析和验证,并理解其局限性;3)能够评价机械特别是汽车零部件及其装备设计制造问题的工程实践对环境与社会可持续发展的危害和隐患;4)具有团队合作意识,能够在机械工程实践中履行团队成员和负责人的职责;5)针对机械工程领域复杂工程问题,能够通过图样、文稿与报告表达设计意图;6) 能够在多学科环境下,针对机械工程项目合理地应用工程管理与经济决策方法。

(2)确定课程目标。确定课程教学目标,使其涵盖数字化设计制造技术工作对知识与能力的要求, 并能支撑毕业要求的达成。确立六个课程目标如下: 1)掌握工艺及工装设计的相关知识,在根据零部件技术要求提出相应的工艺及工装设计方案时,能够综合考虑社会、健康、安全、法律以及环境等多种约束条件。2)能够进行产品的三维建模与运动仿真; 能够根据零件加工工艺进行数控编程、对加工过程进行虚拟仿真和分析,并理解其局限性。 3)能够运用数控机床和普通机床完成典型汽车零件加工,并评价零件机械加工的工程实践对环境与社会可持续发展的危害和隐患。4)具备团队合作、交流的能力, 能在工艺、夹具设计及零件加工小组中承担自己的任务,并合作完成设计和制造工作。5)具备通过工序卡、图纸、设计说明书清晰地表达设计意图的能力, 设计资料规范、符合行业标准。6)能够合理地应用工程管理与经济决策方法,在工艺规程和夹具设计、数控编程过程中进行成本分析与技术决策。

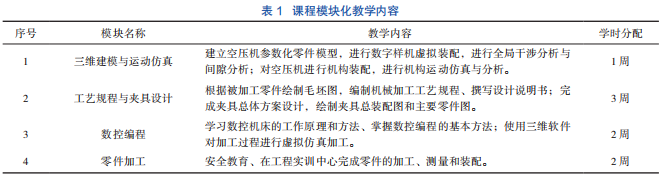

(3)教学过程模块化设计。构建工程问题情境, 以学习任务为驱动,以项目贯穿课程教学全过程, 积极探索案例式、模块式等生动高效的教学手段和方法来实施理实一体化教学 [8]。将具有典型机械传动结构的汽车空气压缩机为学习载体,在理论学习基础上,重点对空气压缩机进行三维建模与运动仿真、编制机械加工工艺规程和数控加工程序,最后在工程实训中心完成零件的切削加工、检测和装配。课程采用模块化教学,以机房和实训车间代替传统课堂,如表 1 所示,将空气压缩机数字化设计与制造工作过程分为 4 个模块实施教学。

(4)教学实施。鼓励学生进行相关的实践,推动学生对于操作实践兴趣的提升,从而不断提升自己的实践能力 [9]。将空气压缩机作为学习载体贯穿于授课过程中,首先聘请企业教师以讲座的形式为学生讲解企业大批量生产组织形式下设备和工艺装备的选用情况以及采用的最新制造技术。学院指导教师负责讲解理论知识、跟学生一起讨论设计方案,在实践环节演示并指导学生利用机床和工艺装备完成零件切削加工。通过理论知识学习、方案设计与实际操作三者的有效结合,增强学生的动手能力,加深对理论知识的理解并提高运用知识解决工程问题的能力。

按照小组布置学习任务,按照空气压缩机总成和零件进行分组,根据每个零件复杂程度不同安排3~5 名学生为一小组,每个小组确定组长和组员,明确每个成员的职责和具体任务。指导教师随时答疑解惑,并与小组成员一起讨论设计方案,鼓励学生团结协作,通过组内讨论和交流提出不同的设计方案并进行比较,激发学生对于工程问题的探索精神和创新意识,培养学生在团队中与其他成员有效沟通、合作共事以及组织、协调和领导能力。

在完成了空气压缩机零件三维建模和运动仿真、工艺规程和专用夹具设计以及数控编程后,最后在学校工程实训中心完成零件的加工、检测和装配。中间穿插了数控机床结构、工作原理和数控编程基本理论知识的学习。

(5)课程考核。对于学习成果的评价主要侧重于能力和素养方面,以过程考核为主,将学生个人能力展示与团队协作能力相结合,综合评价在企业实际产品工作任务下实施团队工作的职业能力与素养 [10]。建立基于工作过程和任务完成质量的项目化考核机制,要求学生提交三维数字化产品模型、数控程序、工艺规程、夹具设计图纸以及综合设计说明书,并完成零件的切削加工和总成装配,每个模块教学任务完成后组织学生答辩。

每个模块的考核包含任务完成质量成绩和过程考核成绩两部分。三维数字化产品模型、工艺规程卡片与夹具设计图纸、加工的空压机零件及装配后的空压机总成等作为任务完成质量成绩;学生在任务完成过程中的参与程度、承担任务的工作量和难度、团队协作与沟通交流能力、文献查阅与技术资料的编写能力、在方案设计过程中体现的分析解决问题能力等方面的综合评价作为过程考核成绩。四个模块分别进行评分,最后综合计算课程总成绩。

(6)持续改进。保障学生能够取得这些成果的最好方法,就是持续改进。因此在课程结束后,由专业负责人、课程负责人、教学督导和学生代表组织专题研讨会,以座谈交流的形式,听取学生的意见和建议;通过网上问卷调查,进一步收集全体学生对本课程的评价反馈信息;根据考核成绩计算课程目标达成度。综合以上所有信息,由课程负责人完成课程达成度分析报告,详细分析教学过程中存在的共性和个性的问题和原因,提出切实可行的改进措施,并在下一轮教学中实施。

五 成果作用

(一) 提升人才培养质量

将学生毕业后将要从事的工程师工作融入到课程教学的各个环节中,将传统理论教学和课程设计涉及的虚拟教学对象置换成真实的企业产品,强化了对学生工程实践能力和创新能力的培养,提升了人才培养质量和机械专业毕业生的就业竞争力。

(二) 促进教学方法改革

借助课程改革契机,加强教师队伍建设,打造了一支双师型教学团队。教师深入企业进行调研,参与课程建设,提升了教学水平。通过企业兼职教师把职业素养、企业文化和行业前沿技术带入课堂, 使教学内容满足行业对技术人才的需求。

六 结论

以学习成果为导向进行专业课程的改革与实践, 采用具有典型机械传动结构的汽车产品为载体,以目标任务为导向,以工作过程为引领,小组协作, 学思结合、知行统一,在实际工程情境中培养学生解决复杂工程问题的能力,构建高等工程教育新模式。通过理论教学使学生理解和掌握知识,而通过工程实践来培养学生运用知识的能力,取得了良好的教学效果。

参考文献

[1]吕小莲 , 林植慧 , 吴卫明,等 . 应用型本科院校“理实一体化” 教学模式的研究 [J]. 大学教育 ,2016(07):23-25.

[2]董绍江 , 李军 , 钟厉,等 . 以双一流学科建设为导向的机械类理实一体化课程设置研究 [J]. 现代经济信息 ,2019(24):457.

[3]彭海梅 , 邴志刚 . 理实一体化教学法在中职教学中的优化研究 ——以电气控制技术课程为例 [J]. 教育现代化 ,2020,7(26):155-157.

[4]陈松 . 理实一体化教学模式的构建及其作用——以“数控机床编程及操作”课程为例 [J]. 湖北理工学院学报 ,2018,34(04):69-72.

[5]李甜甜 , 姜丽娜 . 基于理实一体化教学的课程和考核模式改革与实践——以《工程机械柴油机装调与维修》课程为例 [J]. 教育现代化 ,2019,6(44):70-71,80.

[6]李志义 , 朱泓 , 刘志军,等 . 用成果导向教育理念引导高等工程教育教学改革 [J]. 高等工程教育研究 ,2014(02):29-34+70.

[7]李志义 . 解析工程教育专业认证的成果导向理念 [J]. 中国高等教育,2014(17):7-10.

[8]高慧慧 , 钱坤 , 李杨 .“理实一体化”实训项目开发与教学研究 [J]. 安徽水利水电职业技术学院学报 ,2019,19(04):48-50.

[9]胡士乐 . 理实一体化教法在机械制造课程中的应用探究 [J]. 中外企业家 ,2019(36):188.

[10]王奕飞 . 成果导向教育理念下的理实一体化教学模式—— 以供配电技术课程教学为例 [J]. 辽东学院学报 ( 自然科学版 ),2020,27(01):73-76.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/32429.html