SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:中国概况类文化课是来华留学生的重要必修课,也是传播中国声音的主力课。在跨文化的背景下任课教师应如何让留学生更好地通过课程去了解中国文化,如何帮助学生和自己顺利实现跨文化交际?本文围绕帮助留学生正确认识中国、激发学生学习兴趣、开展文化对比教学和使用合适的教师语言四个方面展开讨论并给出建议。

关键词:中国文化课;来华留学生;跨文化交际

本文引用格式:康晓霞 . 跨文化背景下关于来华留学生中国文化课教学的思考[J]. 教育现代化,2021,8(40):193-196.

Reflections on Teaching Chinese Culture Course to International Students in China

in the Cross-Cultural ContextKANG Xiaoxia(Yunnan Normal University, Kunming Yunnan)

Abstract: Introduction to Chinese Culture Course is an essential compulsory course for international students in China, and is also a leading course to make China voice better heard. In the Cross-cultural context, how do the teachers enable the students to have a better understanding of Chinese culture through the course? How do they help the students and themselves achieve successful cross-cultural communication? This paper discusses the issues on the following aspects: helping international students have a correct understanding of China, stimulating their interest in studying Chinese culture, conducting comparative teaching and study on different cultures and using the right teachers’ language.

Keywords: Chinese culture course; international students in China; successful cross-cultural communication

一 引言

随着我国综合国力和国际影响力的提升,越来越多的外国学生选择中国作为他们的留学目的国。据教育部统计,2018 年在我国高等院校学习的各类外国留学生已突破 49 万人 [1]。来华留学生无论参加的是长期学历项目还是短期交流项目,无论他们主修汉语专业还是其他专业,中国文化课几乎是他们共同的必修课。

习近平总书记在 2018 年的全国宣传思想工作会议上做出“讲好中国故事、传播好中国声音,向世界展现真实、立体、全面的中国”的重指示。向来华留学生“讲好中国故事”是每位中国文化课教师的使命任务。区别于语言课中的文化教学,这类课程以介绍中国文化为主要内容 [2],教学目的是让留学生更好地了解和体验中国文化,同时也帮助留学生克服交际上可能出现的困难 [3],帮助他们更好更快地适应在中国的学习和生活。

由此可见,承担中国文化课教师身上的责任不可小觑。目前,全国各大高校为留学生开设的文化类课程内容广泛、类型多样 [4],中国概况类课程作为重要的基础课,是每个高校必开的课程。承担此类课程的教师应如何让留学生更好地通过课程去了解中国文化, 如何帮助学生和自己顺利实现跨文化交际成为值得讨论的话题。笔者结合自己长期为来自法国某高等商学院的留学生上中国文化课的经验提出以下建议。

二 帮助学生正确认识中国,妥善处理敏感话题

留学生到中国学习前了解中国的方式和渠道有多种,了解的程度也参差不齐,他们中难免会有人对中国持有一些刻板印象、文化偏见甚至是错误认识。根据笔者经验,大多数留学生仍持有“中国一胎政策”的刻板印象并表示不理解,也有学生从国外媒体上听到类似“中国威胁论”的宣传。金丹调查发现部分留学生持有“中国人的饮食习惯不好, 什么都吃”的偏见和“中国人不喜欢直接表达自己的看法,说话总是拐弯抹角”的刻板印象 [5]。

中国文化课教师应向学生展示一个真实、客观的中国, 帮助他们消除刻板印象、偏见和错误认识,提升他们对中国的理解和认同。教师可以在课程开始通过课堂讨论及展示的形式调查了解学生对中国的认识来主动发现这些问题,并客观解释说明或加以纠正。以上述提到的“中国威胁论”为例,习近平总书记多次在外交活动中提到“和而不同”和“以义为利” 等中华传统文化中一些利于世界和平发展的理念 [6], 教师可以借鉴用于反驳这一理论。

留学生因不了解中国文化或者怀有错误认识 , 很容易在跨文化交际的过程中出现交际失误。笔者曾听到有留学生在和中国师生交流的过程中说出敏感话题,教师发现问题后应及时处理,有经验的教师可以提前预防,提示学生容易走的误区,解释学生不容易理解的文化现象。例如针对上述提到的问题,教师可以在介绍中国地理时提醒学生正确表达, 可以提前避免跨文化交际失误的发生。教师还可以通过课堂讨论、课后访谈或者字面调查的形式了解留学生跨文化交际中出现的困难,并及时帮助他们解决这些困难。

中国文化课教师还应该利用储备的知识回答好留学生在课上和课下提出的问题,特别是要能够“妥善处理涉及中国国情方面的敏感性话题”[7]。遇到学生提出的敏感问题不必慌张,可以采取正面客观回答或者巧妙回避的处理方式,如安排课后讨论或课后自行查阅资料等,用“不方便回答”之类的话语来搪塞和回避实为不妥当的处理方式。

三 丰富教学方法,激发学习兴趣

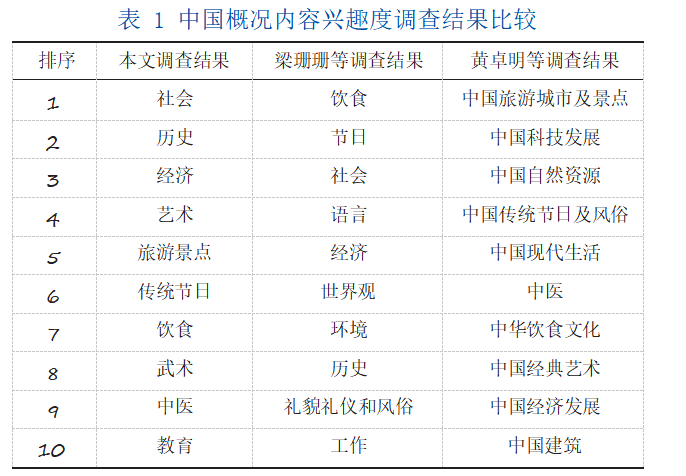

中国概况类课程属于知识类课程,如果单一拘泥于市面上的教材、以教师为中心的形式教学,就很容易使学生失去学习兴趣。由于不同的文化背景会使留学生感兴趣于不同的话题,教师可以在开课前对学生感兴趣的话题做调研,选取排名靠前的话题,根据培养要求设计教学内容。笔者所教授的法国学生参加的来华交流项目属于短期校际合作交流项目,交流时间为 4 个月,笔者选取其中五期学生共计 210 人在开课前发放调查问卷,对学生感兴趣的话题做调研,结果显示排名前十的话题为社会、历史、经济、艺术、旅游景点、传统节日、饮食、武术、中医和教育。其他学者也对来华留学生感兴趣的话题做过调查,例如梁珊珊等 [4] 人对广州五高校 231 名留学生进行调查,黄卓明等 [8] 对郑州大学 734 名来华学历生做了调查。

将三项调查的结果陈列(表 1)发现虽然研究者在话题的分类和选择上有一些差异,但通过比较可以看出留学生感兴趣的话题存在一定共性:社会(现代生活)、经济、传统节日、饮食这四个话题在三项调查结果中都出现, 出现两次的话题有历史、艺术、旅游景点和中医。教师应在教学内容的安排和设计上多偏向于学生感兴趣的话题。教师还应用留学生接受和喜爱的方式讲授中国文化;设计安排丰富多彩的教学活动,如小组讨论及展示,文化知识竞答、角色扮演、课后小组调查和课内展示等;合理运用多媒体和网络服务于教学,通过图片、音频和视频充分展现中国文化;运用体验式教学模式,让留学生亲自现场体验中国文化,如让学生欣赏茶艺表演和品茶,欣赏民族乐器演奏、民歌演唱、京剧、皮影戏、舞龙舞狮、优秀电影和纪录片,学打太极拳、学剪纸、学写书法、学画国画、学包饺子、学写对联、学制作灯笼、中国结等,如果学生愿意, 还可以体验针灸、拔火罐、闻品中草药材等。

有中华才艺的教师可以亲自表演,也可邀请其他教师、学生和学生社团到课堂上进行表演或教学。笔者在上述 5 期学生结束中国文化课后进一步进行课程评价调查, 其中一项内容是所学话题喜爱度调查,排名前 5 的话题为饮食(茶文化)、艺术(书法、民乐)、中医、武术、传统节日,而这些话题在教学过程中都安排了体验环节。

虽然体验式教学模式是中国文化课上教学效果最好且最受欢迎的模式 [9],但潘万旗等指出文化体验内容安排要考虑到留学生相关的专业知识渴求、学习兴趣与原始文化背景,针对不同留学生群体应构建不同体系的体验课程,如对于短期进修类型的来华留学生,可以构建初级文化体验课程;对于长期的学历生,可以构建高级文化体验课程 [10]。

四 有效开展文化对比教学

在概况类课程中融入文化对比教学能让学生了解自己国家的文化和中国文化的异同,了解文化差异的原因,从而更好地理解中国文化,帮助他们更好地适应在中国的生活,也为顺利进行跨文化交际做铺垫。中国文化课教师不仅要了解中外文化,还要了解中外文化的异同,这样才能有效开展文化对比教学活动。教师可以在课堂上直接讲解文化差异, 也可以引导学生自行对比。如果学生有着同样的文化背景,可以以课堂讨论的形式让学生发掘文化异同; 如果学生文化背景多样,可以以课后小论文的形式进行文化对比。对比的主题可以围绕文化习俗、社会价值观、政治体系、教育、历史、饮食、节日等开展。要注意引导学生只比异同,不论褒贬 [11],引导他们发掘文化差异的原因。

以上例举的主题中社会价值观的比较是难点, 因为较为抽象,涉及到思维方式和社会行为。 教师可以引入霍夫斯戴德 (Hofsted, G) 的五个文化维度, 即“权利距离”“不确定性回避”“个人主义”与“集 体主义”的对立、“男性气质”与“女性气质”的对立、“长期取向”与“短期取向”[12],找到中国与对比国在五个文化维度上的得分,进行总结对比,并结合实际案例解释分析。例如通过得分分析可以得出中国较美国更注重由于权利和财富引起的层级差异, 更注重集体主义,更尊重传统以及更能承受不确定性。值得注意的是这样的比较只是量的差异,比如中国人更注重集体主义并不代表不注重个人权利 [11]。

五 正确使用教学语言,顺利进行跨文化交际

中国文化课堂本身就是跨文化交际的发生地, 教师在进行文化讲解、和来自不同国家和不同文化背景的学生们进行交流互动的过程都涉及跨文化交际。要顺利进行跨文化交际首先要审视自己是否对他国文化心存偏见 [13]。中国文化课教师期望留学生理解和尊重中国文化的同时自己也要理解和尊重学生国家的文化,特别是面对来自不同文化背景的学生,教师更要放下已有的文化偏见,对学生一视同仁, 平等对待。

在留学生汉语水平有限的情况下,外语(本文讨论使用最多的教学语言—英语)为中国文化课的教学语言或主要教学语言。教师应在跨文化的语境下正确使用外语进行表达,因为表达不当可能会引起学生情绪上的不满和心理上的不适,从而产生师生间的误解和矛盾。

例如,教师在课堂上要注意自己的表述是否会触及种族问题。中国文化的课堂可能是由来自不同国家、有着不同肤色的留学生组成的。一般情况下 , black 和 colored 用来指黑人都稍微带有冒犯性 [14]。2020 年美国愈演愈烈的黑人运动让“black”一词变得敏感。在正式场合用 AfroAmericans 和 African Americans 来称呼美籍黑人较为合适 [15]。根据笔者经验,有不少留学生对中国女生在晴天打伞的现象表示不理解,会在课堂上问询原因,此时教师可以解释“打伞是为了保护皮肤免受紫外线伤害”。如果提到“晒黑”字眼,可以说 protect their skin from being tanned.”, 不要错误表述为“They don’t want their skin to be black.”,也不要用“They like white skin”等不合适的表述。如果谈及肤色的话题,黑色/ 深色皮肤用 dark/darker skin 表述较为恰当,白色 / 浅色皮肤用 light/lighter/fair skin.

类似的例子还有 Burmese(Burma) 和 Eskimo, 用这两个词分别称呼缅甸人和爱斯基摩人可能会引发争议、造成冒犯,这两个词都因殖民历史的原因带上了政治色彩。中国的外交用语和官方刊物中用Myanmar 而非 Burma; 牛津英语字典提示 Eskimo 一词有时带有冒犯性(sometimes offensive)并解释“有些人喜欢‘因纽特人’(Inuit)这个名称”。以上例子属于“种族或名族蔑视语”[16],是英语敏感词汇的一类。

除此之外,陈燕还将英语敏感词分为“性别歧视语(如 businessman、his)、年龄歧视语(如 old)、疾病和残疾歧视语(如 handicapped)、性取向歧视语(如 queer)和称呼歧视语(Miss or Mrs.)[16]”。教师最好避免使用冒犯语或敏感语,而选择适当的表达, 如 businessperson,his or her,senior,disabled, homosexual 和 Ms。

六 结 语

中国概况类文化课作为传播中国声音的主力课, 承担着向留学生展现真实、全面、立体的中国的重任, 同时也帮助留学生更好地适应在中国的生活,帮助他们顺利进行跨文化交际。因此任课教师不仅要储备丰富的中国文化知识和国情基本知识,还应注重激发留学生对中国文化的兴趣,具备跨文化交际意识和能力,了解中外文化的主要异同,并能在跨文化的语境下正确使用外语进行表达。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部 .2018 年来华留学统计 [EB/OL].(2019- 04-12)[2020-04-23].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/ s5987/201904/t20190412_377692.html.

[2]陈光磊 . 关于对外汉语课中的文化教学问题 [J]. 语言文字应用,1997(1):25-28.

[3]张英 . 对外汉语文化因素与文化知识教学研究 [J]. 汉语学习, 2006(6):59 - 65.

[4]梁珊珊 , 王国长 . 来华留学生中国文化类课程的开设现状及存在问题研究——以广州地区五所高校为例 [J]. 惠州学院学报 ,2020,40(02):112-118.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/32420.html