SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:《计算机导论》作为应用型本科院校各专业必开设的前导课程,无论其理论知识体系还是实验操作环节等都对后续专业课程的学习提供必要的支撑基础。本文在创新创业大背景下,分析了《计算机导论》课程的特点和教学现状,提出在该门课程的教学中培养和提高学生创新能力的一些对策和建议。

关键词:创新能力;计算机导论;教学设计

本文引用格式:陈伟莲 . 创新能力培养的《计算机导论》教学设计探析 [J]. 教育现代化 ,2020,7(94):176-179.

an analysis of the Teaching design of Introduction to computer on the cultivation of Innovation ability

Chen Weilian

(Guangdong Institute of Technology, Zhaoqing Guangdong)

Abstract:Introduction to Computer, as a necessary leading course for all majors in application-oriented universities, both its theoretical knowledge system and experimental operation link provide necessary supporting basis for the study of subsequent professional courses. Under the background of innovation and entrepreneurship, this paper analyzes the characteristics and teaching status of Introduction to Computer, and puts forward some countermeasures and suggestions to cultivate and improve students' innovation ability in the teaching of this course.

Key words: innovation ability; introduction to computers; the teaching design

一 引言

为加快创新型人才发展,我国于 2010 年 6 月颁布实施的《国家中长期人才发展规划纲要 (2010-2020 年 )》中明确指出:注重培养一线创新型人才和青年科技人才,建设宏大的创新型科技人才队伍。2013 年 5 月 4 日,习近平主席同各界优秀青年代表座谈时的讲话:广大青年一定要勇于创新创造。他指出:“实现建成社会主义现代化强国的伟大目标,实现中华民族伟大复兴的中国梦,我们必须拥有强大的科技实力和创新能力 [1]。创新能力是指技术和各种实践活动领域中不断提供具有经济价值、社会价值、生态价值的新思想、新理论、新方法和新发明的能力 [2],评价大学生创新能力可以从其中的创新学习能力等进行评估,而创新学习能力主要包括发现问题能力、信息检索能力、知识更新能力和标新立异能力等 [3]。

在 2006 年 1 月的本世纪第一次全国科学技术大会上,国务院又提出了至 2020 年把我国建设成为创新型国家的奋斗目标 [4]。作为首当其冲培养创新型人才的基地,高校高度重视创新创业的背景下,作为前导课程的《计算机导论》课程教学中培养和提高学生创新能力,其中课程教学设计环节显得尤为重要。因为在整个教学设计环节中注重突显出学生的学习能力、分析问题能力、探索能力到最终解决问题能力等等都有助于学生的创新能力的提升。

二 《计算机导论》课程的特点

(一) 课程知识结构设置特点

《计算机导论》课程是面向应用型本科院校计算机类专业大一学生开设的一门公共基础必修课程,目的为:

1.让大一学生了解计算机的基础知识、发展、特点和应用;

2.了解并熟悉计算机的组成和计算机软硬件相关知识;

3.对后续相关专业课程进行导学,如“程序设计”、“数据库原理”、“操作系统”和“计算机网络”等,让学生对本专业知识有个先导的认知和了解;

4.掌握常用的office工具软件,为日后的办公、学习等提供好的帮助工具;

5.了解计算机领域里较前沿的新知识和新技术,使在日后是否进一步提升学历等有更明确的方向选择。

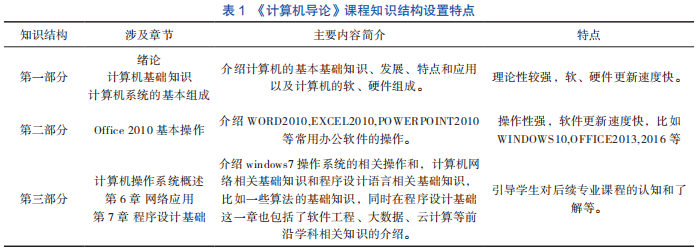

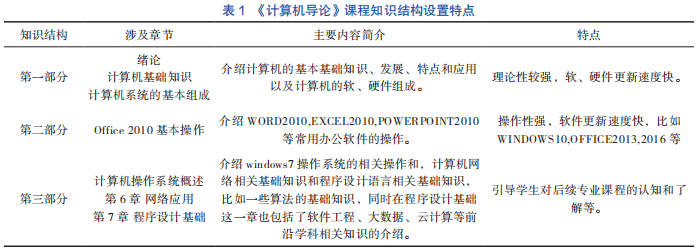

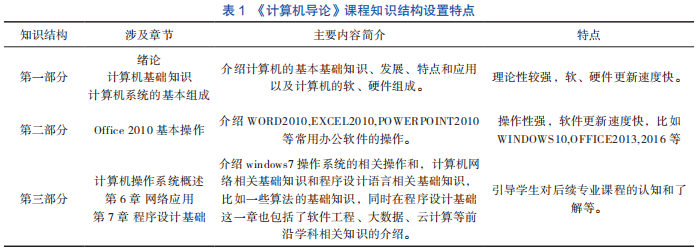

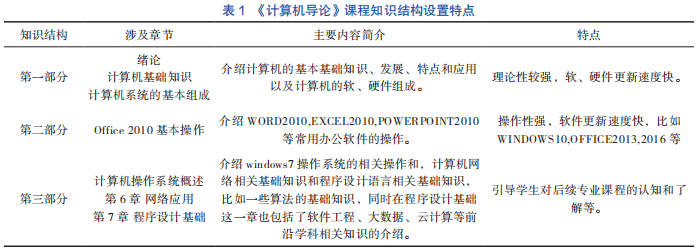

以作者所在单位计算机类专业开设的《计算机导论》课程为例,所选教材章节内容及特点如表 1 所示。

从表 1 所列章节可以看出,把目前所使用教材的知识结构分为三个部分,其中第一部分的章节特点是理论性较强的,知识点更新迅速,教材内容跟不上实际发展的变化。第二部分主要是offic2010 办公软件部分,具有操作性强和版本更新速度快等特点。第三部分为后续专业课的相关章节,具有导学的特点。

(二) 课程资源特点

在互联网 +、MOOC[5]、SPOC[6] 等这样的大背景下,有很多高校都会根据自身学校的教学特点建设《计算机导论》的网络课程、精品课程等。同时该课程的开设时间长,各高校都有自己积累的课程资源库,比如教材、实验指导书、教案、课件、题库(练习题库、考级题库等)、实验平台和考试平台等等相对还是比较完善的。课程资源库虽然比较完善,也能提供给学生有多样化的学习渠道, 但学习导向分散,大部分学生还是更趋向本校的资源库的使用和本校教师所下达的教学任务和要求等。至于作者所在的教学单位来说,本科层次教学时间较短,从 2014 年第一届本科专业开始招生到今年也就只有短短的 6 年时间,所以在课程建设方面还需要有不断的完善建设,更需要构建一套最适合本校学生使用的课程资源库等。

三 《计算机导论》的教学现状

(一) 传统教学模式限制了学生的参与度

《计算机导论》课程的总学时数为 48 学时,理论教学与实验学时数比例是 1:1,而且随着近几年本科扩招速度快,学校学生人数逐年上升, 而满足于实验教学的机房在这种压力下只好优先于专业课的使用,对于《计算机导论》的实验课也只好采用线下自主完成,即在机房紧张的情况下,为保证学生能按时完成实验作业,学生可以利用自己的计算机设备来完成实验作业。而理论部分主要是在多媒体教室完成,教师们更多的是采取 PPT+ 作业的形式按照教学进度完成整个教学环节,教师在课堂上讲授的时间占比过多,也没有留足够的时间让学生思考和回答问题,学生的参与度少了,学习热情就降低了,这样会抑制了学生思考问题和分析问题的能力培养。目前我国正在深入实施科教兴国、人才强国的战略,传统的人才培养体系所培养出来的学生存在着知识面较窄、缺乏创新意识和创新能力等问题,已经难以适应当今社会经济发展对人才的需要 [8]。

(二) 教材内容更新滞后限制了学生的学习兴趣

随着互联网、物联网、大数据和人工智能的迅速发展以及计算机软、硬件更新速度的快速发展,《计算机导论》教材的选用和使用还是以早期的教材为样本,各章节内容陈旧,未能突出日新月异的新知识,使学生从网络获取的知识与教材呈现的知识存在一定的差异。比如第 1 章绪论中介绍我国计算机的发展时,我国自主研发的超级计算机这些相关的新知识就没有及时的出现在教材中,但可以在网络上进行检索获取得到。这样学生就会对教学内容存在排斥心理,听课积极性下降,自然也就对后续专业课程的学习产生或多或少的影响。

(三) 实验内容单线性传递限制了学生的探索和操作能力

《计算机导论》的实践部分主要是采取课外形式完成,通常是学生接收到教师下发的实验报告,学生利用自己的计算机资源自主完成实验报告后上交给老师评阅。实验报告内容和范围注重对理论知识的理解和基本的操作,其扩展性、延展性不强。基本上是以教师为主导的单线性向传递,再加上缺乏有效的过程监督管理,限制了学生的探索学习的能力培养。

四 创新能力培养的对策及建议

(一) 教学内容设计突出新颖性

从表 1 罗列出来的《计算机导论》的各章节内容以及相关特点可知,有相当的一些知识对于现在的 00 后大学生来说,不是零基础起点,而是具备一定的了解和认知的,比如计算机的软硬件、一些常用的管理信息系统以及一些网络基础知识等等。同时很多计算机知识点的更新也是比较快的, 但教材内容的更新往往跟不上计算机软、硬件的发展,教师可以在 PPT 展示章节内容时不能只照本宣科,要相应的结合当前计算机的发展趋势,把最新的相关知识添加到课堂上,让学生及时的获取到相关的最新信息和知识。同时也激发了学生的好奇心,有进一步去探索和发现知识的学习动力,如果教师再要求学生参与到备课中来,即让学生利用网络资料检索某些章节知识点的最新资讯,然后在课堂上与大家一齐分享,效果肯定会更好。同时学生对检索工具的运用和文献检索能力也会得到很好煅炼和提高,自然而然的创新思维、创新意识也将会在脑子中开始萌芽和形成。

(二) 课堂实施设计突出以生为本

课堂实施设计包括以下三个环节:

1.教师的课前准备和学生的课前准备;

2.课中的实施方案;

3.课后的总结、跟进和评价。

教师的课前准备工作包括教学资源的准备, 如 PPT,课堂练习题,思考题,延伸阅读资料等, 准备好之后发送给学生;学生接收到发过来的教学资源后查阅资料、预习、完成练习题和思考题, 如有不会的,则留到课堂中去提问和讨论。

在课中实施上,显然传统的教学模式已经不适合该门课程的教学,教师的一言堂将必导致较差的教学效果,互联网 + 时代,教学过程不仅仅只局限于多媒体教学,随着现代教育教学技术的发展, 如果在课堂实施过程中突出以生为本,让学生参与进来,可以借助 MOOC、SPOC 等平台上的资源实现翻转课堂,多种教学方法、教学手段的运用,使学生从“要我学“到”我要学“的角色转变过来, 激发学生探索新知识的欲望,学习途径由单一的课堂听课转为向互联网或图书馆这些知识库里检索和获取知识,从而培养学生的创新思维和创新意识。在课堂实施过程中,教师根据教学内容的难易程度分为三个等级,分别为难、中、易三个等级,知识容易部分直接由学生来自学完成,在课堂实施中教师通过提问和学生回答的形式来检查学生的课前准备的学习效果;知识中等难度部分是需要学生通过思考后才可以完全理解教学内容的,教师需布置相应的学习任务,以学习小组的形式开展,各小组成员通过多种途径和方法来合作完成,在课堂实施中由小组长来汇报学习成果;知识较难部分是由教师和学生一起来完成,教师把相关概念和问题讲授清楚,并通过一定的练习量来帮助学生理解知识点。通过这些设计划分,学生的参与度极高,培养了学生的思考、探索、获取知识的能力,从而培养了学生的创新思维。

从表 2 可以看出,学生的角色还是比较突出的,体现了以生为本的教学模式。

课后的总结、跟进和评价则可以发现可行的方式方法,对这些可行的方案保留并记录到优秀教学案例库中。对不足之处,则可以及时调整,为下节课的课前准备作为设计基础。同时通过跟进和评价可以提升学生的学习自信心。表 3 为评价指标参考表,评价方式有自评、教师评价、小组组长评, 通过参照这些指标的评价,学生本人可以评估到自己的大体情况,教师也可以评估到学生的大体情况, 对后续的教学开展有一定的帮助。

(三) 实验内容设计突出递进式,培养学生的分析问题和解决问题能力

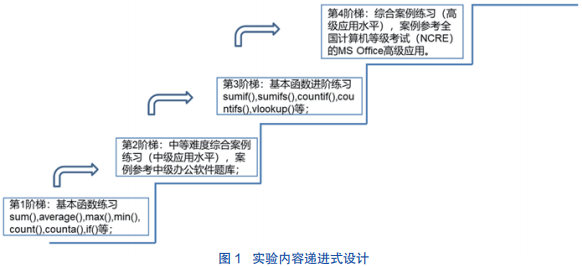

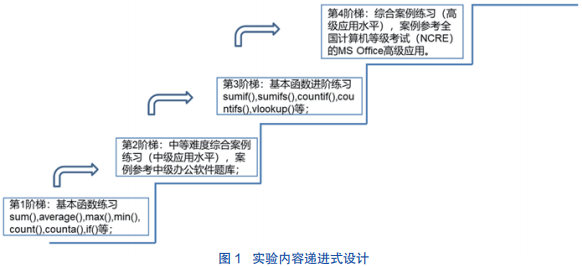

创建能力的形成和发展以实践活动为基础,实践能力是创新能力形成和发展的重要前提条件 [9]。实践教学与实践平台,是培养创新能力的载体,同时也是提高操作能力的环境,《计算机导论》的office2010 这一章是具有强实操性的特点,学生必须学会和掌握相应的办公软件完成日常图表、文本、数据和演示文稿等的编辑和操作。实验内容设计必须突出递进式,由易到难,由单一的功能操作到综合性的应用实践,这样可以培养学生的分析问题和解决问题能力。

实践教学培养目的是提高学生动手操作能力, 以便于在以后工作岗位上使用所学的计算机工具解决实际问题。无论是企业行业、政府部门等等, 文档、电子表格、演讲稿是必不可少的日常应用载体,以 excel2010 为例,日常产生的数据并对数据的有效管理体现着企业的高效运作。《计算机导论》课程的实践教学也要秉承着学即能用的教学方针,让学生毕业后能胜任工作岗位,结合学生的学习能力,在实验内容设计中采用部分整体结合、循序渐进式逐步提高学生的操作技能。毕竟学生生源地不同,学生入学水平参差不齐,阶梯递进式的实验内容设计对培养学生的分析问题和解决问题能力有一定的帮助。图 1 是以 excel2010 的函数应用为例说明如何设计递进式的实验内容。

五 结论

作为公共课、前导课的《计算机导论》课程,在教学设计中突出教学内容的新颖性、在课堂实施过程中突出以生为本以及实验内容设计突出递进式等实践表明,将适合大部分应用型本科院校的教学情况,对于学生创新能力的培养将会有很大的帮助。

参考文献

[1]习近平 . 在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四院士大会上的讲话 [n]. 人民日报 ,2018-05-28.

[2]张体敏 , 杨玲 , 杜彬 , 等 . 农科类大学新生创新能力培养方式探析 [J]. 创新教育 ,2012,(18):155- 155.

[3]韩瑾 . 应用型高校商科学生创新能力培养问题分析 [J]. 教育教学论坛 ,2016(22):1-3.

[4] 国务院,国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)[eB/OL].[2010-05-10].http://www.gov.cn/jrzg/2006-02/09/content_183787. htm.

[5]A.McAuley,B.Stewart,G.Siemens,D.Cormier.”The MOOC Model for Digital Practice,”.http://davecormier.com/ edblog/wpcontent/uploads/MOOC_Final.fdf.2010.

[6]hoffmannR.MOOCs-Best practices and worst challengers[eB/ OL].http://www.aca-secretariat.be/fileadmin/aca_docs/images/ members/Rolf_hoffmann.pdf,2014-06-10.

[7]俞鹤伟 , 牟艳华 . 创新型计算机人才培养模式的探索与实践 [J]. 计算机工程与科学 ,2014,36(S2):1-5.

[8]王志英,蒋宗礼,杨波,等 . 计算机科学与技术专业实践教学体系与规范研究 [J]. 中国大学教学 ,2009,12(2):42-44.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/32224.html