SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:2017年2月,中国高教学会启动《高校竞赛评估与管理体系研究》项目,正式拉开学科竞赛评估工作的序幕。学科竞赛在高校科研育人领域发挥着重要作用,学科竞赛不仅仅是高校培养创新人才的重要抓手,更是检验高校人才培养质量的评价指标。本文以苏州大学为例,结合学校学科竞赛组织管理实施情况开展调研,分析了高校开展竞赛活动过程中存在的普遍问题,并在此基础上提出进一步完善学科竞赛组织管理模式的对策与建议。

关键词:学科竞赛;组织管理;人才培养

本文引用格式:王亚男.地方高校学科竞赛组织管理模式探索与研究[J].教育现代化,2020,7(101):144-147.

Exploration And Research On Organization And Management Mode Of Discipline Competition In Local Colleges And Universities

WANG Ya-nan

(Academic Affairs Department, Suzhou University, Suzhou, Jiangsu)

ABSTRACT:In February 2017, China Society of Higher Education launched project “Research on university competition evaluation and management system”, which opened prelude of subject competition evaluation officially. Discipline competition plays an important role in field of scientific research and education in colleges and universities, which is important grasp of cultivating innovative talents in colleges and universities, and evaluation index to test quality of talent cultivation. With example of Suzhou University, the paper investigates organization

and management of school discipline competition, analyzes common problems during competition activities, and puts forward countermeasures and suggestions to improve organization and management mode of discipline competition further.

KEYWORDS:Subject competition; Organization and management; Talents training

2015年10月,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,计划到21世纪中叶,我国一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列,基本建成高等教育强国[1]。“双一流”建设是我国由教育大国向教育强国转变的关键之举,也是我国实现教育现代化的重要支撑。在这个背景下,一流的学科建设、一流的教学水平以及一流的学生质量成为衡量高校“双一流” 建设的重要标准。十三五期间,各高校相继开展以“双一流”建设为契机,以社会需求为导向,以自身办学特色为内涵的创新型人才培养模式的优化与重组。学科竞赛作为培养学生创新精神和实践能力的“第二课堂”, 在优化创新人才培养课程体系、推动实践教学改革等方面起到了重要的促进作用。

2017年2月,中国高等教育学会启动《高校竞赛评估与管理体系研究》项目,对改革开放以来全国高校学科竞赛组织开展和实施工作进行调研、分析与评估,并于2018年2月,首次发布《中国高校创新人才培养暨学科竞赛白皮书》,按照省份、学校、竞赛层面公布12项评估结果[2]。据了解,学科竞赛评估工作组采用“优化竞赛” 和“引导学校参与”的评估思路,“优化竞赛”指在全面摸排全国性学科竞赛组织开展工作的基础上,按照一定的原则筛选纳入评估的竞赛项目并赋予相应权重,以此倒逼规范赛事组织,提高竞赛质量;“引导学校参与”指为鼓励高校积极参加和组织竞赛,设“组织贡献”指标, 同时考虑由学科竞赛延伸形成的教学成果奖、教育教学论文等研究成果,设“研究贡献”指标,由此形成评估模型的三个维度:“获奖贡献”“组织贡献”和“研究贡献”。此后,中国高教学会依据此评估维度,连续3年发布全国普通高校学科竞赛排行榜,在众多高校中引起强烈反响。该榜单在引导高校进一步探索竞赛活动对于人才培养的作用、深化创新人才培养改革探索等方面具有积极意义。学科竞赛不仅仅是高校培养创新人才的重要抓手,更是检验高校人才培养质量的评价指标。至此, 作为培养大学生创新实践能力的学科竞赛,越来越受到高校、企业、政府的重视。面对学科竞赛规模的骤增,高校组织管理模式的挑战也在与日俱增。苏州大学作为全国深化创新创业教育改革示范高校,在创新人才培养领域率先做出探索,形成有益经验。

一 苏州大学学科竞赛组织实施情况

近年来,苏州大学积极适应新时代发展和高等教育改革形势,高度重视学生创新能力培养和综合素质的全面发展,以学科竞赛为引领,积极营造科研创新文化氛围,把学生创新精神、创业意识、创新创业能力的培养作为学校服务国家战略需求的重要任务之一,取得了卓有成效的教学改革成果。

加强制度建设。学校强化组织领导,健全工作机制,结合中国高等教育学会发布的中国高校学科竞赛评估报告,对全校省级及以上学科竞赛项目进行全面梳理和系统规范,综合考虑竞赛主办单位、参与度、覆盖面及竞赛影响力等因素,建立学科竞赛分类定级机制,制定《苏州大学本科生学科竞赛管理办法》及《苏州大学本科生学科竞赛组织管理实施细则》,完善《苏州大学本科生学科竞赛级别认定表》及《苏州大学本科生学科竞赛指导教师奖励标准》,实施年度新增竞赛备案制和学科竞赛分级动态调整机制。后又修订《苏州大学创新创业学分认定管理办法》等文件,鼓励支持大学生参与创新能力训练和实践。为充分考虑学院、指导教师在指导学科竞赛中的劳动付出和工作表现,学校建立年终业绩点补贴和奖励金激励机制,鼓励学院及指导教师积极投身学科竞赛培训工作。

加大组织力度。本着“引强扶弱、优化结构、强化管理”的原则,在原有学科竞赛组织工作的基础上,统筹结合“全国普通高校学科竞赛排行榜”纳入的竞赛项目,学校遴选部分学科竞赛项目,采用由教务部主办、学院(部)承办的形式进一步加大学科竞赛跨学院组织的力度,聘请指导教师强化指导与培训,扎实推进竞赛工作的有序开展。同时,鼓励相关学院(部)积极承办国家级、省级重点赛事,结合学科专业建设实际,积极组织和指导大学生参加各类学科竞赛,加强教育教学改革,努力形成学科竞赛“一院一品牌”的格局,不断提高大学生创新能力的培养与实践锻炼。

经费分层资助。学校设立本科生学科竞赛专项经费,以项目化管理推动和保障学科竞赛工作的顺利进行。以“保障重点、鼓励先进”为原则,根据各学科竞赛项目的认定级别、人才培养实际和历年参赛情况等, 对竞赛项目进行分类分层资助,并鼓励竞赛承办单位以多种渠道筹措经费支持学科竞赛。

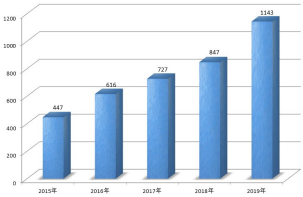

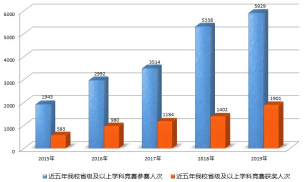

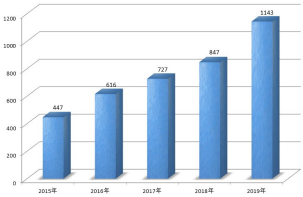

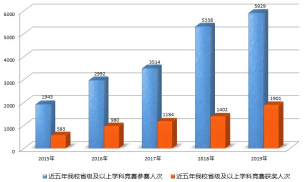

成效不断显现。随着苏州大学改革举措的稳步推进和不断探索完善,学生参与学科竞赛的项目范围不断扩大,参赛及获奖人数逐年攀升,相关重点赛事成绩稳中有升,学科竞赛工作取得长足进展。2019年苏州大学本科生共参与省级及以上学科竞赛70项,参赛人数5929 人;获省级及以上奖项1143项,获奖学生1901人,获奖面覆盖全校各个学院(部)。在2018-2019年学校组织的四次创新创业学分认定工作中,以学科竞赛获奖申请认定创新创业学分的学生占全部申请学生的比重达72.9%。

图 1 近五年我校省级及以上学科竞赛获奖数

图 2 近五年我校省级及以上学科竞赛参赛人次及获奖人次

二 当前高校开展竞赛活动仍普遍存在的问题

当前各类竞赛在高校间正如火如荼地开展,对于学科竞赛工作,各高校普遍做了大量的探索和实践,取得一定的实际效果。但是,随着学科竞赛的迅速发展, 高校学科竞赛工作重点由高数量向高质量发展转变。经过调研发现,许多地方高校的学科竞赛工作仍存在着诸多共性问题:以学科竞赛为引领的校园创新文化氛围尚未形成,具有代表性的品牌赛事存在空缺,学科竞赛组织保障机制有待进一步健全等等,这些问题严重制约学科竞赛在高校转型发展中应发挥的积极作用,具体表现在以下几个方面:

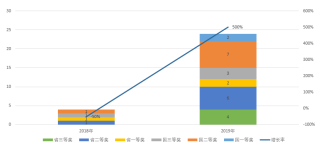

图 3 我校组织参与中国大学生计算机设计大赛成效显著

部分重点赛事参与度不高。学科竞赛项目种类繁多、鱼龙混杂,如何遴选高水平的学科竞赛项目成为摆在高校面前的一项课题。若高校无选择地组织学生参加影响力较一般的竞赛项目,只会造成资源、经费等方面的浪费,起不到真正提升学生学术水平和创新能力的作用。另外一个突出问题则表现为承办赛事数量较少。纵观当前高校竞赛组织情况,普遍存在“跟跑多,领跑少”,特别是重点赛事的省赛、国赛的承办环节,缺位严重。

部分院系对学科竞赛工作重视程度不够。有的高校院系至今仍未树立主动组织学生参与学科竞赛的意识,竞赛组织工作仍停留在学生个人自主参与,而非学院统筹组织参加,组织性和指导性被弱化甚至缺位;有的则表现为消极被动应对学校总体工作安排,没有提前制定详细的竞赛方案,凭借往年参赛经验临时安排辅导,导致部分赛事校内组织工作未落实到位;工作中存在“等靠要”思想的不在少数,相关赛事在组织实施的过程中无法体现有效性和及时性。

已参与赛事成绩不够理想。在备赛过程中,许多参赛学生起初对竞赛项目报以较高的热情,但大多数学生并没有具备足够的理论基础和创新能力,在后续的参赛过程中屡屡碰壁,客观上部分理工类竞赛项目难度大、时间跨度长,随着问题的增加和难度的升级,存在部分学生中途弃赛的情况。

指导教师配比失衡。当前竞赛指导教师团队普遍存在年龄偏大的问题,中青年指导教师占比偏低,随着比赛经验的积累,部分指导教师常年负责竞赛组织与培训工作,获奖虽多,但思想上容易产生懈怠,积极性和重视程度不断下降;同时,中青年教师因参赛较少,获奖情况并不理想,从而导致参赛积极性受到消极影响, 造成频繁的人员流动,无法保证指导教师团队的稳定性,比赛经验也无法很好地传承下去。

缺乏相应的制度保障。近几年,学科竞赛项目种类繁多,覆盖面越来越广。面对纷繁复杂的竞赛项目,高校若没有一套行之有效的政策管理制度,会导致竞赛组织管理混乱、级别分类模糊,多部门缺乏联动等问题, 难以保证竞赛工作高质量开展[3]。

专项经费投入不足。学科竞赛是一项系统工程,开展一项竞赛活动,往往需要在组织、管理、运行、后勤等多方面投入大量的人力、物力和财力。随着高校参加竞赛项目的增多,延续原有的经费支持力度,势必会造成竞赛经费短缺。特别是一些理工类赛事,项目难度大,时间周期长,需要投入更多的财力。例如全国大学生智能汽车竞赛,由于竞赛组别较多,在赛前练习及比赛过程中需大量购买汽车模型,开支较高;全国大学生机器人大赛Robo Master,由于场地铺设、设备购买、机器人制作等方面需投入较多经费,预算高达上百万;中国大学生计算机设计大赛,承办该项赛事需要建设特殊的大型机房作为比赛场地,在硬件设施方面需要投入大量资金。

重点赛事的激励机制有待加强。竞赛指导需占用教师大量的休息和科研时间,增加教师的工作量,很多高校对教师指导学生参加学科竞赛获奖缺少激励机制或制度较为滞后,这在一定程度上影响了指导教师参与组织、指导的积极性和投入度。

三 对策与建议

高校要以学科竞赛为抓手开展创新人才培养工作,形成校院齐抓共管、多方联动的创新创业工作新格局,落实有力保障服务机制,切实提升学生的综合素质。针对以上问题,结合苏州大学学科竞赛工作实际情况,探索提出以下相关对策与建议:

(一) 营造“以赛促教、以赛促学”的校园文化氛围

提高重点赛事参与度。学校应鼓励学生积极参与赛事规模大、学术水平高、竞赛组织规范、奖项设置合理、在国内外享有较高声誉的学科竞赛项目,切实提升参赛学生的学术水平和创新实践能力。结合中国高等教育学会发布的全国普通高校学科竞赛排行榜,有针对性地动员相关院系参加重点赛事,努力拓宽学校参赛覆盖面,提升高水平竞赛项目的参赛总量。

强化学科竞赛意识。提升学院参与学科竞赛的主动性,统筹谋划、合理布局,鼓励引导学生参与高水平学科竞赛项目。积极开展校内选拔,强化培训机制,将校内组织工作落实到位,提高参赛作品的创新性和竞争性。

拓展学科竞赛延伸内容。学科竞赛的根本目的在于创新人才培养,深化创新人才培养模式改革研究,通过研究提升人才培养质量。鼓励和大力支持学院以竞赛为依托,开展学科竞赛延伸的教改项目,形成高质量、标志性的教学成果、教育教学论文等。

(二) 打造富有特色、影响广泛的品牌赛事

提高重点赛事显示度。参加学科竞赛是学生学业成果作品化的最好体现。需进一步加强学科竞赛与日常教学的有机结合,促进竞赛与第一课堂的融通,不断推动课堂教学体系、内容、方法的改革,进一步提升学生的创新实践能力,提升竞赛对人才培育的贡献度。需积极承办重点赛事的省赛或国赛环节,努力将承办赛事打造为学院的品牌赛事,有效提升学校的综合实力。

强化指导教师赛前培训。学科竞赛需要一支水平较高、相对稳定的指导教师队伍。需进一步加强指导教师或教练组对学生的培训力度,组织校内选拔赛,督促学院加大对高水平赛事的投入力度,按照“必须、有效”的原则组织赛前辅导或集训;加强指导教师队伍的梯度建设,既要囊括比赛经验丰富的一线实践性教师作为主力军,也要吸收科研水平较高的研究前沿课题的中青年教师作为冲锋力量,同时吸纳校外专家如企业精英共同参与指导;鼓励不同学科背景的教师跨学院组成指导团队,结合竞赛特点发挥各自专业特长;鼓励教师参加进修培训和学习研究,了解该学科的学术前沿,建设结构合理、专兼结合、素质优良的师资队伍。

(三) 建立完善有效的学科竞赛组织保障机制

加大竞赛专项经费的投入。需进一步加大学科竞赛工作的资金投入,扩大重点赛事的参赛范围,加强高水平学科竞赛项目培育,确保创新人才培养不断取得新突破。

加大重点赛事的奖励力度。为激励更多教师参与竞赛活动,需进一步加大重点赛事的奖励力度,提高教师指导竞赛培训的工作量补贴、校内组织单位奖励以及承办赛事单位奖励,激发学院和指导教师参赛的内生动力,吸引更多教师指导学生参加竞赛。

(四) 建立高效便捷的学科竞赛管理系统

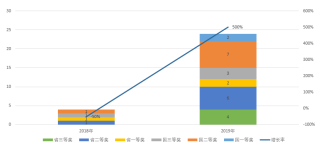

开发学科竞赛管理系统。为适应未来“互联网+” 的发展趋势,学校可依托信息技术手段,建立一套高效便捷的学科竞赛管理系统,进一步加强学科竞赛过程化、信息化、系统化管理。在项目实施过程中,学校管理者可以随时对竞赛项目进行跟踪管理,了解项目进展情况,方便质量监控与管理,提前做出预判;学院可以直接在系统中进行竞赛项目申报、过程管理、成果汇总等工作;学生可以实时查询学校竞赛项目的竞赛简介、项目信息、往届获奖情况等[4]。同时,竞赛管理系统可以展示和宣传竞赛成果,促进竞赛活动的广泛开展,在全校范围内形成良好的学风和浓厚的学术氛围[5]。项目结束后,系统可以快速生成数据分析图进行年度数据分析,还可以实现获奖对比、经费对比、历届竞赛信息对比等多年度数据统计,方便快捷,极大的提高管理效率,同时为日后竞赛管理工作提供指导意见。

四 结语

以赛促教、以赛促学、以赛促练、以赛促改是高校组织学科竞赛的方向和共识。在“中国制造2025”“互联网+”的时代,高校应继续以培养学生创新精神和实践能力为着力点,创新教育理念与实践,持续推动学科竞赛建设,依托学科竞赛在教学本位上发挥更大的作用,真正促进深化教学改革,更好地切合社会经济发展需求,不断提升本科人才培养质量。

参考文献

[1]国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》[J].西部素质教育,2015,1(18):127.

[2]陆国栋,陈临强,何钦铭,等.高校学科竞赛评估:思路、方法和探索[J].中国高教研究,2018(02):63-68+74.

[3]严军,易海志.基于地方高校的学科竞赛管理体系构建与实践[J]. 湖北师范大学学报,2017(3):99-102.

[4]王守佳,胡亮,高淑贞,等.基于实践能力培养的学科竞赛内容管理及信息化建设初探[J].教育现代化,2019,6(67):181-182.

[5]毛洪贲,王石发,姜琪,等.基于.NET的学科竞赛管理系统设计与实现[J].现代教育技术,2013,23(12):107-110.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/32112.html