SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:电子技术课程教学效果的最有效的手段是让理论和实践充分融合,学员在做中学、在学中做,最大限度的发挥其在教学各环节中的主观能动性。本文针对本校在电子技术课程理实一体化教学实施中存在的三大问题, 提出将分组合作学习模式引入教学中,获得了很好的教学效果。

关键词:分组合作;理实一体化;电子技术

本文引用格式:朱旭芳,等 . 分组合作模式在电子技术课程中的应用 [J]. 教育现代化 ,2020,7(34):76-79.

Application of Group Cooperation Mode in Electronic Technology Course

ZHU Xu-fang, WANG Xiao-jun, PAN Li

(School of Electronic Engineering of Naval University of Engineering, Wuhan Hubei)

Abstract: The most effective way of teaching effect of electronic technology course is to fully integrate theory and practice, so that students can learn from doing and do in learning, and it maximize its subjective initiative in all aspects of teaching. In view of the three problems existing in the implementation of the integration of theory and practice in the course of electronic technology in our school, this paper puts forward to introduce the group cooperative learning mode into the teaching, which has achieved a good teaching effect.

Key words: Group cooperation; Integration of theory and practice; Electronic technology

一 引言

当前,全国院校都在深入推进教学改革,教员们也积极响应号召,在互联网 + 思维和智慧教室的助力下,将各种新型的教学理念和模式在课程中加以应用。电子技术类课程教学改革的宗旨在于赋予传统课程教学以新意,让学生积极的参与到教学的各个环节中来,提高教学效果。

二 电子技术课程现有教学模式

在电子系统的应用创新中,制约我们思维和实践的真正要素就是对技术的感知力和理解力。电子技术基础课程要让学员通过课程感知电子技术在网络、计算机和应用系统等等各领域中带来的颠覆性变化,了解电子技术应用的源头在哪里?在系统中行走的途径是什么?是什么原理支撑了这样的装备? 最终这门技术要去向哪里?解决什么样的问题。具体而言,是具备基本的电子系统分析和设计能力(理论),对电子设备使用、保养和维修的基本技能(实践),细心、耐心的习惯养成以及团队协作能力的提升。这些知识技能和情感价值观的培塑将通过电路图的认知、电路板制作和小系统的调试传递到学员的课程学习生活中,对其整个职业生涯中产生深远的影响。

电子技术基础课程是我校学员学历教育的必修课程,覆盖多个专业,开设于大二下学期。该课程作为专业背景必修课程,是介于科学文化课和首次任职课之间的重要环节。根据前期课改经验,在该课程中若能按照“学中做,做中学”的思路设计并实施教学过程,能有效激发学员兴趣,提升教学效果 [1] 。

三 现有教学模式中存在的问题

目前,在全校各班次的电子技术系列课程教学中均采用理实一体化教学理念,但是在具体教学实施过程中,出现了以下问题。

(一) 如何高效地组织理实一体化课堂

理论课堂中融入实践项目,对课堂的高效管理提出了更高的要求。在有限的课堂时间内,既能掌握理论知识具备电路分析能力,又能“看到”理论知识在电路中实现后的现象,就必须严谨的把控教学节奏,在全面考虑每位学员的进度的同时,避免因实践能力的差异导致的教学环节拖沓迟滞,否则将无法完成既定的教学内容。

(二) 如何转变学员的学习思维和学习方法

电子技术课程是学员从科学思维走向工程思维的重要节点,也是学员从理论学习到工程实践应用的重要环节,因此在理论授课中融入了大量的实践内容。而在规定的时间内完成项目,须具备信息获取、分析理解和实践技能等各方面的能力,除此之外还需具备的重要能力就是合作能力。因此,改变单打独斗的刷题模式,提高学员合作意识,也是本门课程中重要的教学目标 [2]。

(三) 如何对学员的课程掌握能力合理评定

本门课程从学期开始直至学期末,时间跨度大, 以期末一卷定理论成绩过于武断;本门课程中融入了实践项目,单元电路实验设于理论课堂上,综合实验设于实验课堂,以何种方式对实践能力分项目进行评判,有待进一步研究。

四 采用分组合作学习模式的必要性

针对以上问题,可采用学员分组合作模式实施教学。这一模式:

1.有利于教员提炼共性问题,高效的主导并管理课堂。根据多年执教经验可知,学员在课堂理论学习和实践制作中所出现的问题差别不大,完全可选择共性的问题加以分析解决。另外课堂上兼顾到每一名学员的实作进度,几乎不可能。采用分组合作的模式,可以大大减少教员的关注面,更加高效的主导课堂,并合理的安排教学步骤 [3]。

2.有利于所有学员在课堂上获得参与感和成就感。在理实一体化教学中,强调在“做中学”“学中做”,学员只有在观察到相应的实验现象后,才会有对问题和结论的真实体验。但是由于个体接受能力的差异,有的学员会很快得出结果并观察到现象,有的则可能整堂课结束都还无法完成电路仿真。因此为了均衡进度,让所有学员都能获得参与并完成实践项目的体验,必须采用分组合作的模式。

3.有利于培养学员在工程实践中的合作意识。本门课程中,不管是功能单一的单元电路,还是综合实际项目,都必须依靠多人协作攻关,从方案选定到电路仿真到实际制作到故障测试到提交成果,小组成员必须分工合作,各负其责,共同达成目标。这样可以充分的培养学员的团队合作意识 [4]。

五 分组合作模式在电子技术课程中的应用

(一) 合理分组

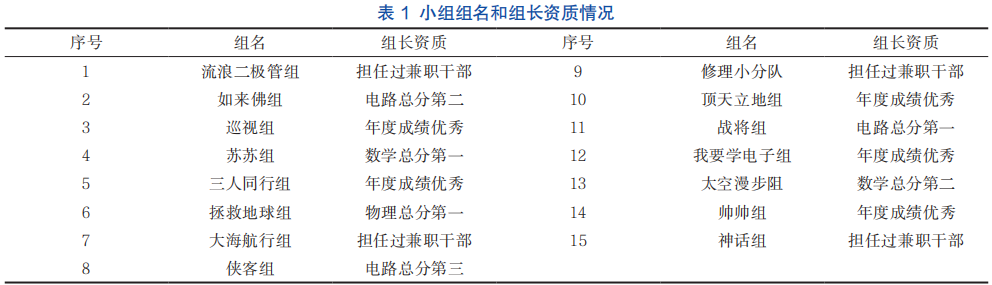

在课前走访学员队,充分了解每名学员的个性化特征,合理搭配小组成员。学期班次共 45 人,分15 组,每组 3 人,课前定好组员名单,每组学员自定组名和成员职责。

从分组情况来看,自行组合存在以下特点。

1.平常相处融洽的学员成组,共 4 组。

2.年度成绩差的学员会主动寻找成绩好的学员成组,共 6 组。

3.成绩居中的同学会就近,比如某门课同桌、同宿舍学员等,共 2 组。

有些学员不愿意主动去组合,定期内未成组的, 由课代表和队干干预,协调成组,共 3 组。组长选拨采用的是组员推荐制,从组长资质来看,有三种情况。

1.曾经担任过兼职队干,这些学员具备较强的领导力和亲和力,共 4 组。

2.年度成绩排名靠前,得过奖学金的同学,会非常自信的自我举荐任组长,共 4 组。

3.单科成绩,特别是电路、物理和数学表现优秀的学员会被推荐为组长,共 7 组。

小组成立后,学员们会快速进入合作状态,进行课程学习,有些小组和会设计特别的组徽在课堂中放在醒目的位置,活跃了课堂气氛。

(二) 课堂组织

每组学员自带电脑,安装好 Multisim 仿真软件。每组配发一套简易的电子系统制作和调试工具,包括面包板、简易万用表、直流稳压电源、剪刀、导线、镊子等。教员和课代表课前准备好每节课所需的元器件。

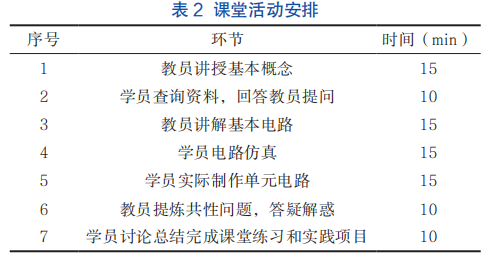

课堂总体步骤设定为如表 2 所示。

课堂活动安排,要充分激发学员的学习主动性, 给学员合作留有空间。基本出发点是:把握电子技术课程实践性强的特征,让学员在“做中学,学中做”,最开始是教员讲授知识点;学员分组进行知识点的消化并提出问题;教员再将概念与应用电路结合,讲述工作原理;学员通过仿真、电路制作和调试等环节强化对知识点的理解和掌握;最后教员应对问题集中讲评。

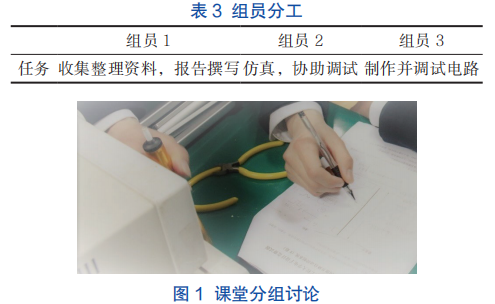

整个课堂中,学员合作解决问题的时间占55.6%,三位同学的分工如表 3 所示。

(三) 课外安排

学员课堂之外的活动,主要包含四个方面。

1.作业提交。学员完成课后练习,以组为单位提交作业,每次都会登记提交人员的名单,避免出现每次都是同一人提交的情况。

2.实作项目。有些小组的课堂上的实作项目会无法完成,会这部分功课是课堂的延伸,资料整理和仿真电路设计都可以在实验室外完成,但是电路的调试需要配合实验室仪器,需要学员以组为单位提出申请, 教员统筹安排。图 2 是学员们合作调试电路的情路。

3.问题解答。要求每个小组都建立微信群,将教员拉入其中,工作时间外均可以在线答疑。

4.教员记录学员的学习历程,并收集反馈信息, 做好教学日志。这一点非常重要,力求对学员的学习周期内情况的全面掌握。

(四) 课程评价

当前,多数课程都存在“一考定乾坤”现象, 这种考核方式在教务和教员层面相对容易操作,但忽略了学员在整个学习周期的平时表现,容易助长学员平时懈怠,考前突击的坏习惯。分组分作学习模式,着重培养学员合作能力,该项能力只能在平时学习解决问题的过程中得到提升,因此必须在课终考核中得到体现。

本次课程学习中,课程考核将理论和实践综合评定,同时引入过程性考核指标,课程终评成绩由四部分组成。

1.期末理论考核成绩(40%),该部分由课程组统一命题,学员独立参加考核。

2.过程考核(20%),本课程共 100 学时,时间跨度一般在 3 个半月,因此在学期中间引入了理论的过程考核。学员独立参加考核。

3.实践过程考核(25%),以小组为单位参加考核。图 3 为小组合作完成的功率放大器。

4.平时表现(15%),以小组为单位参加考核。考核指标中,既考查了个人理论学习情况,也考核了小组合作完成实践项目的能力。

最终,本班次的平均成绩在平行班级中名列前茅,充分体现了分组合作学习的优势。

六 分组合作模式中需要加强的环节

采用分组合作模式后的教学过程中,学员能从多个角度参与课堂,并为小组争取更高的平时和实践考核成绩,有效增强了学员的合作意识和实践能力。小组之间能直接看到结果的良性竞争也进一步的促进了课堂教学目标的达成,是一种非常适合于大班理实一体化教学课堂的教学模式。但在具体实施中须注意以下问题。

1.精心挑选小组长。小组长是本组学员的合作学习的组织者,在教学实施中还应积极的配合老师完成讨论、汇报、作业提交、组内文化建设等重要工作。实践表明,优秀的小组长能带动组员的合作学习热情,使小组获得更高的平时成绩。因此,在课前,教员应充分了解班内学员信息,选拨出前导课成绩优秀,又有很强组织能力的学员担任小组长职务 [5]。

2.增强小组凝聚力。小组缺乏凝聚力,没有团队文化,那合作学习只能成为空谈,学员对组的认定只是形式上的划分而已,没有合作共进退的意识, 因此课程教学实施中,应采取相应措施增强凝聚力, 比如:每个小组都有响亮的口号,并制作成醒目的标牌放在课桌上;每次回答问题以及汇报展示都要体现团队合作的风采 [6]。

3.合理的成绩评定。以组为单位的评价,必须在注重团体的同时,也要兼顾到个人的表现,不然会出现只有小组长学习,其他成员坐等的局面。对个人的评价应比较偏重于结果,比如 : 个人回答问题的次数;个人提交作业的次数;组内成员互评推荐出荣誉组员,班级范围内按月选拨表现优秀学员, 增加期末考核中的平时成绩分数等措施 [7]。

七 结语

本门课程特点是理论和实践统一实施并综合评价,既要考查学员的理论掌握程度,也要充分挖掘学员的实践创新能力。采用分组合作的模式进行课程教学,能充分调动学员的学习热情,个体付出努力并和队员们通力合作取得好成绩。在知识技能培训的过程中,也非常有效的培塑了学员未来岗位任职所需的合作意识和创新实践能力 [8]。

参考文献

[1]郭金妹 , 张建荣 , 陈磊 .“新工科”背景下面向实践创新能力培养的数字电子技术基础课程教学模式改革与实践 [J]. 科教导刊 ( 下旬 ),2019(04):113-115.

[2]宓茜. 基于CDIO 模式下模拟电子技术课程教学改革与实践[J]. 教育现代化 ,2019,6(67):46-47.

[3]程锴 , 李晖宙 . 军队院校实战化教学改革探析 [J]. 文教资料 ,2018(24):179-180.

[4]石锐 . 分组教学在大学课堂中对研究性学习的应用探究 [J]. 辽宁教育行政学院学报 ,2015,32(05):47-49.

[5]沈群 , 等 . 自由分组与随机分组对于大学生学习参与度的影响分析——基于《药事管理学》和《医药市场营销学》的数据分析 [J]. 教育现代化 ,2019,6(09):181-184.

[6]姚朗 . 独立学院水利水电工程专业毕业设计“分组交互式”教学模式的研究 [J]. 教育现代化,2017,4(24):64-65+82.

[7]杨文娟 . 电力拖动课程理实一体化教学探讨 [J]. 教育现代化, 2016,6(27):66-67.

[8]周志坚 , 等 . 卓越工程师教育背景下的模拟电子技术实验教学改革探索 [J]. 教育现代化 ,2018,5(44):64-66.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31908.html