SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:本文从《微型计算机原理与接口技术》与《单片机原理及应用》两门课程的内容及所讲授机型的实际应用,分析了课程整合的原因;以注重学生能力培养为出发点,提出了课程整合的方案;并从引入虚拟仿真与任务驱动相融合的理论教学、阶梯式实践教学、线上线下混合式教学新模式等方面进行了探索与改革。实践表明,微机计算机类课程的整合与教学改革能够激发学生学习的兴趣,对拓展学生的深度思维、培养和提高学生的工程实践能力和创新能力具有重要作用。

关键词:虚拟仿真;任务导向;阶梯式实践教学;线上线下混合式教学

本文引用格式:石彦辉,等.微型计算机类课程整合与教学改革探索[J].教育现代化,2020,7(35):77-80.

Exploration for Curriculum Intergration and Teaching Reform of Microcomputer Majors

SHI Yan-hui,HE Zhao-feng,LIU Ning-ning

(Academy of Electrical and Electronic Engineering,Shijiazhuang Tiedao University,Shijiazhuang Hebei)

Abstract:This paper analyzes the reason of curriculum integration from course contents and practical applications of two different microcomputers.Aiming at focus on the cultivation of students’ability as the starting point,the paper puts forward the plan of curriculum integration.In addition,the paper explores and reforms the theoretical teaching by the integration of virtual simulation and task driving,the step practical teaching and the new model of online and offline hybrid teaching.Practice shows that the integration and teaching reform of microcomputer computer majors can stimulate students’interest in learning,and play important role in expanding students’deep thinking,cultivating and improving their engineering practice ability and innovation ability.

Key words:Virtual simulation;Task driving;Step practical teaching;Online and offline hybrid teaching

一课程整合的原因

《微型计算机原理与接口技术》与《单片机原理及应用》是我院电气专业开设的两门必修课程。前者以8088微处理器为例来讲述单板微型计算机(简称单板机)的工作原理及接口技术;后者主要讲述80C51系列单片微型计算机(简称单片机)的原理及接口技术。两门课程在微型计算机总线结构及相关接口模块原理方面具有许多共性点,重复讲授,浪费课时;另外,由于两门课讲授的微处理器不同,使得寄存器、汇编指令及总线宽度等具有相当大的差异性,学生先后学习起来极易产生混淆。从两种机型的实际使用来看,单片机因体积小、控制功能强、扩展灵活、简单易学等优点,在工业控制、军用设备等领域被广泛应用。

基于上述原因,课程组根据电气专业特性,对《微型计算机原理与接口技术》与《单片机原理及应用》两门课程进行了整合。以80C51单片机代替8088微处理器,整合后的课程名称为《单片微型计算机原理及应用设计》。

二 课程整合内容

为使学生在有限的学时内全面、系统地掌握单片微型计算机的知识,真正做到学以致用。课程组根据多年的课程教学经验,结合我院电气专业人才培养目标,借鉴国内双一流大学在微机原理类课程整合与教学改革的方案与经验,以注重学生能力培养为出发点,对两门课程的理论内容、实验内容与学时安排进行了合理的调整。

1.理论内容整合。整合后的课程理论内容主要包括:微型计算机基本知识;单片机片内基本硬件结构与资源总述;C51语言编程基础;单片机内部功能部件的原理及应用,即:输入输出端口、中断系统、定时器、计时器及异步串行口的工作原理及应用;单片机系统的扩展接口技术;单片机应用系统的设计。考虑到C51语言具有可读性与移植性好、易学易用等优点[1],是开发者普遍使用的程序设计语言,在课程整合中采用了C51语言替代传统的汇编语言。鉴于近年来集成电路工艺的发展,串行扩展技术得到了快速发展并被广泛应用,在课程整合中缩减了并行扩展内容,扩充了串行扩展原理和方法。同时,为提高学生的硬件设计能力与编程调试能力,增加了与课程同步的自学内容:Proteus虚拟仿真平台与Keil uVision3软件开发平台的使用。

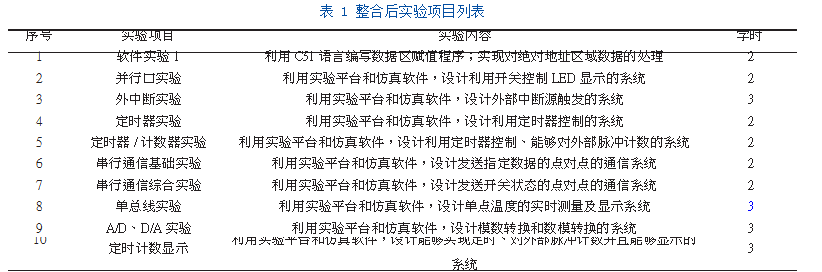

2.实践内容整合。取消了《微型计算机原理与接口技术》的上机实验,对原有的单片机实验内容进行了删减、补充和完善,重点加强了外中断、定时器/计数器、键盘与显示、串行总线扩展、A/D与D/A转换、串行通信等内容的训练,使实验内容更具实用性、完整性。具体内容如表1所示。整合后课内上机实验为24学时,以及两周的课程设计,目的是增强学生的实训机会,使之在实践中学习、掌握、巩固单片机系统的应用。

三课程教学改革

(一)采用虚拟仿真与任务导向相融合的教学

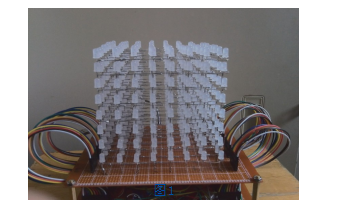

鉴于课程内容抽象、难以理解,在课程教学过程中我们引入Keil uVision3和Proteus软件进行任务导向性教学。例如,在讲解I/O端口的工作原理及使用时,我们将“流水灯的制作”提前布置给学生,安排学生在课前采用Keil uVision3和Proteus软件对书中的流水灯案例进行虚拟仿真,并提出在硬件电路设计、软件编程、以及软硬件联调三个过程中所遇到的问题。通过任务驱动,一方面督促学生提前预习,另一方面学生亲自动手仿真,可以发现问题,提高兴趣。在内容讲授中教师重点根据学生反馈的问题及项目的任务要求,有针对性地分析、讲授流水灯控制系统的软硬件设计方案,以及任务实施过程中所涉及的相关知识点和技能点,如:单片机I/O端口与发光二极管连接时高、低电平驱动方式的不同、限流电阻的计算、循环语句for与while的用法、移位运算符与循环移位函数的区别以及再次强调、讲评I/O端口做输入口先写1的原因;然后将任务引申,如何将平面流水灯的设计转化到立体流水灯的设计等等,并组织学生分组讨论,提出创作灵感。图1为学生在课后制作的8层光立方,通过键控或红外遥控,可使光立方显示不同的立体动画效果。可见,在教学中引入虚拟仿真软件,可以将软、硬件设计与案例设计有机地结合为一体,使学生真正从概念出发,设计出一个能够虚拟运行的应用系统,真正实现软硬件设计与调试的完整训练[1]。同时,采用任务导向性教学,鼓励学生亲自动手、勇于实践、利用所学的知识解决某些实际问题,有助于提高学生的学习兴趣、拓展学生的思维。

(二)设计“阶梯式”实践教学内容

学好单片微型计算机课程,贵在反复地实践。为此,课程组设计了“阶梯式”实践教学内容,通过从各功能模块→简单系统→综合系统→科创项目层层递升式地训练,可以使学生全面掌握单片微型计算机系统的软、硬件设计与调试的技能,让学生充分体验“跳一跳才能够得着”的学习挑战以及挑战后所获得的成就感,从而达到课程教学的最终目的。

具体为:第一阶段,将理论与课内实验的教学融合。老师讲授一部分知识,学生实验一部分,通过边学边做,使学生熟悉、理解、掌握各功能模块的原理与功能。比如:中断系统是单片机实现实时监测与控制的重要资源,而中断响应的机制抽象、难以理解,需要学生在实验中通过观察现象理解相关语句的作用,这样才会全面掌握中断的知识。第二阶段为课程设计环节。此环节安排在课程结束后,时间为两周。主要目的是为学生提供一次实战演练的机会,提高学生综合应用知识能力,培养学生建立完整系统的观念。因此,课程设计的题目允许学生按照自己的兴趣自由发挥,但总体原则必须满足所设计的单片微型计算机系统应具有按键、数码(或液晶)显示、定时(或计数)、中断、通讯等功能。为保证学生课程设计内容合理、工作量饱满,课程设计开始前1周,学生需提交设计方案,由指导老师审阅通过后才可进行。设计过程中,从文献查阅、器件选型、原理图与PCB图设计、实物焊接、系统调试等全部工作由学生独立完成,教师仅负责答疑解惑。第三阶段为科创环节。鼓励学生自愿参与教师科研项目或课外科技活动,学习前沿知识与科技成果,拓展高级思维,培养学生解决复杂问题的综合能力与创新能力,为后续参加各种科创大赛做准备。

(三)构建线上线下混合式教学新模式

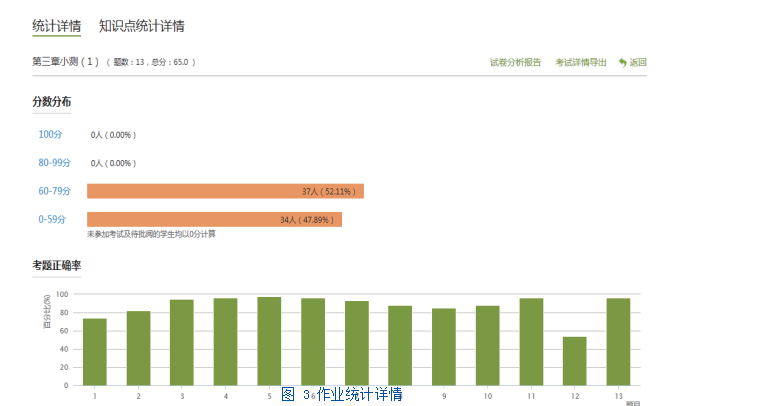

《单片微型计算机原理及应用设计》内容抽象、知识点多,学生普遍反映难以理解,这在实践教学中表现得尤为突出。为便于及时了解、掌握学生对课堂知识的学习情况,课程组借助互联网技术,构建了基于超星学习通网络平台的教学新模式,实现了线上虚拟课堂与线下实体课堂的无缝对接[2]。课前2-3天,教师通过平台将约10分钟预习视频推送到学生手机终端,督促学生按时完成重点知识的预习。视频选用的是东北大学的《单片机原理及应用》课程;鼓励学生将预习中的疑问通过讨论区或QQ及时反馈给教师,便于教师有的放矢地组织与设计课件、优化课堂教学内容。课堂中,教师针对学生课前反馈的问题重点讲解,并以单选题、定时作答的形式考查,以达到以问题为导向,督查学生课前预习与课中专心听讲的双重效果。课后,教师通过超星平台推送限时作业并批改作业;根据平台提供的数据信息,掌握作业的完成率与完成质量,并将问题及时反馈给同学们[3-5]。对于作业中的共性问题,教师应在下次课中重点讲评。通过课前、课中、课后三个阶段师生闭环式地互动,教师可真实追踪、科学评价学生在各阶段的学习状况,从而驱动学生动起来、忙起来、真正地学起来。图2为课程组在超星网络平台建立的课程资源库;图3为作业知识统计详情。

四 课程教学改革的效果

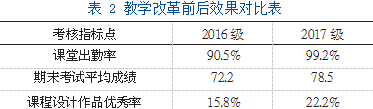

课程组于2019年春季学期对我院电气专业2017级学生进行了教学改革的尝试,以课堂出勤率、期末考试平均成绩、课程设计作品优秀率作为考核指标点,与未实行改革的电气专业2016级学生进行了数据的比对。如表2所示。

从表1来看,2017级学生的课堂出勤率、期末考试平均成绩、课程设计作品优秀率比2016级学生都有不同程度的提升,这充分说明了:(1)教学改革是有效的;(2)在教学中采用虚拟仿真与任务驱动相结合、构建线上线下混合式教学新模式,能够激发学生的学习兴趣,增强学生学习的自主性;(3)采用由简单到复杂、由单一到综合的逐步递进的阶梯式实践训练,可以使学生基础更扎实、知识更全面、思维更具广度与深度。学生利用所学知识,能够真正地解决许多日常生活中的问题。声控光立方、模拟电梯控制器、模拟出租车计价器、教室照明控制系统、超声波测距等新作品在课程设计中不断涌现,并在各类竞赛中获奖。

五 结论

课程是人才培养的核心要素,课程质量直接决定人才培养质量[4]。经过几年的摸索与实践,我们虽然在微型计算机类课程的教学改革中取得了一定的成效,但与建设一流本科课程的总体目标仍存有差距。下一步我们还需在课程团队建设、教学过程评价方法等方面不断探索与完善。

参考文献

[1]张毅刚,单片机原理与应用设计[M].北京:电子工业出版社,2017.

[2]何艳,刘燚,王薇薇.雨课堂在电磁场与微波技术课程教学中的应用[J].课程教育研究,2019(42):205-205.

[3]裴亚南,董亚洁,王鑫.基于雨课堂的大学课堂教学互动研究[J].中国教育技术装备,2019,6(12):50-52.

[4]教育部关于一流本科课程建设的实施意见2019.10.30.

[5]常雨芳,王粟,黄文聪.电气信息大类培养下微机原理类课程整合与改革探索[J].科教导刊,2012(24):100-100.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31739.html