SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:虚拟仿真是一种可创建和体验虚拟世界的计算机系统。虚拟仿真技术的发展为分子生物学实验教学的改革提供了便利的条件和技术支持。分子生物学虚拟实验室已用于课堂教学,对于改善实验教学效果、增强学生学习兴趣、培养学生创造力和想象力等方面取得了显著效果。分子生物学综合性实验教学体系,将分子生物学实验中各个独立的实验教学内容整合为一个综合的实验项目。但其具有耗时长、价格贵以及空间局限等特点,因此传统的模式已经不能满足教学发展,虚拟仿真技术的引入将有助于缓解实验资源和教学需求之间的矛盾。

关键词:虚拟仿真;分子生物学;综合性实验

本文引用格式:刘灵,等.虚拟仿真技术在分子生物学综合性实验教学中的应用[J].教育现代化,2020,7(50):13-15,35.

Application of Virtual Reality Technology in Comprehensive Experimental Teaching of Molecular Biology

LIU Ling,SUN Xiao-ming,SUN Ya-nan,REN Yuan-yuan,SU Chao,TIAN Shan-shan,ZHANG Wei

(Tianjin Medical University,Tianjin)

Abstract:Virtual Reality is a computer system that creates and experiences Virtual World.The development of virtual reality technology provides convenient conditions and technical support for the reform of experimental teaching of molecular biology.The virtual laboratory of molecular biology has been used in classroom teaching and achieved remarkable results in improving experimental teaching effect,enhancing students’interest in learning,and cultivating students’creativity and imagination.The comprehensive experimental teaching system of molecular biology integrates each independent experimental into a project.However,a comprehensive project is time-consuming,expensive and limited in space.The traditional model can no longer meet the development of teaching.The virtual reality technology will alleviate the contradiction between experimental resources and teaching needs.

Key words:Virtual reality;Molecular BIOLOGY;Comprehensive experiment

一引言

分子生物学是生命科学相关专业的主干课程之一,是一门应用性和实践性非常强的学科,因此分子生物学实验教学对于培养学生实践动手能力、激发学生对理论知识的学习积极性等方面尤为重要[1]。综合性实验有利于学生对实验内容的理解和掌握,能够培养学生探索科研问题的能力。通过一个系统的学习来掌握各项技术,提高学生对分子生物学的感性认知,激发其对科学研究的兴趣[2]。我校已针对基础医学专业增设了“基因克隆技术”课程,该课程是将实验教学与科研素质培训相结合,把科研成果转化为综合性、设计性实验教学内容。具体授课内容为“p62基因的重组及在真核细胞中的表达”,该课程取得了较好的教学效果。但目前该课程存在耗时长、价格贵、空间受限等问题,阻碍了综合性实验在学生中的广泛开展。因此,我们将虚拟仿真技术作为一种新的实验教学途径,通过虚拟网络、三维动画等可以解决目前存在的困境,同时新的教学模式调动了学生学习的积极性,从而提高学习效果和教学质量[3,4]。

二虚拟仿真技术

虚拟仿真技术是在计算机技术、网络技术和图像处理技术的基础上发展起来的,它是充分利用高性能的计算机硬件与软件资源及各类先进的传感器的一种集成技术。虚拟仿真技术具有交互性、开放性和便捷性等特点,学生可以通过登录仿真平台自主学习理论知识,操作训练。从而达到优化教学过程、提高教学质量的目的。虚拟仿真实验的概念,最早在1989年由美国的William Wolf教授提出,用来描述一个计算机网络化的虚拟实验环境。虚拟实验技术在科学研究、虚拟实验教学、教育、娱乐等方面发挥着重要作用[5]。2013年教育部在全国推进国家级虚拟仿真实验教学中心的建设工作,加速了高校虚拟仿真实验中心系统化的发展。目前许多高校根据需求建立了虚拟实验室,充分利用该技术的优势辅助研究与教学。

虚拟仿真实验能够模拟传统现场的环境,反映实验操作的步骤和方法。在学习对象人数较多,实验条件和实验课时有限,需要学生自主设计课题的情况下,虚拟实验可以发挥其独特的作用。虚拟实验室并不是要取代传统意义上的实验室,而是作为现实实验室的补充。

三综合设计性分子生物学实验课程开展的现状及局限性

为了加强学生创新能力和综合素质的培养,充分调动学生的积极性和创造性,提高学生的实践能力和科研能力,我校加快实验教学体系的改革,逐步加大综合性、设计性实验的开设比例。分子生物学实验课程是进行教学改革,增设综合性、设计性实验的重点课程[6,7]。

基因克隆技术是分子生物学实验中应用最为广泛的实验技术,也是本科教学大纲所要求的内容。我校针对基础医学专业开设了“p62基因的重组及在真核细胞中的表达”综合设计性实验课程。课程主要是通过构建一个具有特殊标签的重组蛋白质粒,为研究蛋白的定位及功能提供便利工具。具体为以绿色荧光(GFP)标签为载体,以p62基因为研究对象,来实现融合基因的构建和表达。该课程总体分为两大部分:重组基因的构建及重组基因在肿瘤细胞中的表达鉴定。其中重组基因在肿瘤细胞中的表达鉴定,涉及细胞的培养及转染、荧光显微镜的应用、蛋白的提取及BCA浓度测定、蛋白免疫印迹分析等,涵盖了分子生物学实验的多项实验技术,在肿瘤的发病机制研究及临床治疗研究中有广泛的应用。

但是由于其实验技术多、耗时长、试剂昂贵及无菌细胞操作间场地的限制等,使其在本科教学中难以广泛开展,而只能在基础医学专业开展小班教学。具体体现在以下几方面。

(1)耗时长

课程涉及细胞培养、细胞转染、蛋白免疫印迹等实验,本身耗时较长,其中包含很多等待的时间,顺利开展需要约一周时间,而且学生需要不断摸索实验条件。采用虚拟仿真教学,大约需要2-3小时,学生即可掌握操作过程。

(2)空间限制

该实验的开展需要配备独立的细胞培养间,并要求严格无菌操作。空间的限制使学生只能轮流在生物安全柜中操作,增加了不必要的等待时间,并且多人操作增加了细胞污染的可能性。虚拟仿真实验突破了空间限制,不需要为了广泛开展而进行大规模的实验室改造,使学生随时随地学习和练习,充分掌握细胞无菌操作技术。

(3)耗费高

实验需要血清、胰酶、培养基、转染试剂、BCA试剂盒、抗体等,试剂耗材费用昂贵也是限制因素之一。虚拟仿真实验摆脱了试剂耗材费用昂贵的难题,并可以重复进行,同时降低了实验设备和仪器的损耗,既经济又环保。

虚拟仿真技术在分子生物学实验教学的应用中还有一些优势,主要体现在以下几方面。

(1)避免危险操作和有危害的试剂

对于存在潜在危险的实验或者需要接触有毒试剂的实验,在本科实验教学中,一般采用视频授课或者理论讲解,学生无法直接参与实验。利用虚拟仿真技术则可以让学生在虚拟情景下操作,完成对理论知识的系统学习。学生在虚拟实验环境中可以放心地去做各种危险或容易发生意外状况的实验。例如,溴化乙锭是一种高度灵敏的荧光染色剂,可用于观察琼脂糖中的DNA,但其具有一定毒性,虚拟的核酸琼脂糖凝胶电泳实验,可以避免EB直接接触皮肤所带来的致癌危险;丙烯酰胺的危害主要是引起神经毒性,虚拟的SDS-PAGE实验,可避免配胶灌胶过程中发生的意外。

(2)更加注重实验的综合性和设计性

在实验过程中学生可以自主的设计实验,如果没有按照预定的程序进行,得到的将是错误的实验结果。为了更好地理解整个实验,学生可以将实验重复多次。另外,教师在平台上上传所涉及实验的讲义、课件及实验操作录像,鼓励学生学习基本的实验原理及操作流程。同时,上传相关参考文献,引导学生自主设计实验。再由指导教师给与点评和修正,提升学生发现问题、分析问题、解决问题的能力。因此,虚拟实验教学大大提高了学习效果和教学质量。

四 虚拟仿真技术在分子生物学综合性实验教学中的应用

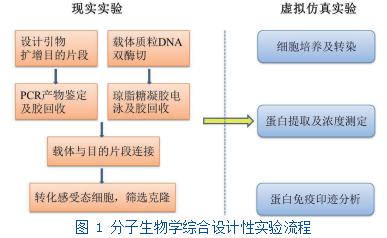

虚拟仿真实验项目是现代信息技术与现实实验技术相结合的产物,通过虚拟的实验环境,使学生完成实验原理的预习、实验过程操作、实验结果的分析等工作,从而摆脱了实验场地、试剂、耗时等的束缚,使得教学实验得以广泛的实施[8,9]。以培养“基础扎实、创新精神强、实践能力强、综合素质高”的拔尖创新型人才为目标,我校将采取虚实结合(实际/现实实验与虚拟仿真实验)、线上线下结合、科研教学结合的教学模式,大力推进实验教学改革(图1)。

“p62基因的重组及在真核细胞中的表达”课程主要分为两个板块,p62重组质粒的构建和重组基因的表达。构建质粒板块采取传统的实验教学模式,增加学生实际操作的机会,提高学生的实验技能。重组基因的表达板块充分利用虚拟仿真实验的优势,拓展学生的学习资源和空间,既丰富了学生学习模式,又弥补学生不能反复进行实验操作的不足。虚拟实验板块具体分为三个部分:细胞的培养及转染;蛋白提取及浓度测定;蛋白免疫印迹分析。整个操作模块仅需2-3小时即可完成,而且不需要大规模的无菌细胞间的改建,同时摆脱了试剂耗材费用昂贵的难题,降低了实验仪器设备的耗损。

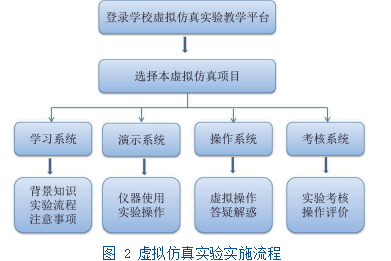

该虚拟仿真实验项目将设置学习系统、演示系统、操作系统及考核评价系统(图2)。以学生自主学习为主,教师指导为辅。教师负责实验原理的讲解、操作要领的指导和实验过程监控,鼓励、引导学生主动学习,增强学生对分子生物学实验的兴趣,培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力。为学生提前参与教师科研团队、创新创业项目或大学生各项创新性大赛奠定了基础。

通过虚拟仿真实验项目的建设,解决了时间、空间、经费等对开展现实实验的限制,使许多现实中难以实现或是不易大规模开展的实验项目得以推广,开阔了学生的视野,完善了学生的科研思维。实验通过虚实结合,采用虚拟仿真操作,可以大大节约成本,学生可以重复操作,巩固练习。同时,线上线下的结合,鼓励、引导学生主动学习,增强学生对分子生物学实验的兴趣,培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力。通过虚拟仿真技术,打破只能通过课本或者固定地方授课的方式,学生能够通过校园网模式,在宿舍或者远程自我学习。在教学内容上,更加直观。虚拟仿真技术改革了传统实验课程中以讲授和演示为主的实验模式,激发和培养了学生的科学探索精神和实践创新能力。该项目的评价体系,打破了传统实验课程以实验结果为主导的评价模式,重视学生的学习、练习过程,并鼓励学生分析实验中的问题,提出解决方案。削弱了实验操作的不确定因素对实验结果的影响,更公平而全面。

利用丰富的网络和信息化资源,促进学生自主学习,使学习从一种被动的单向接受中解放出来。以学生为主体,充分发挥其能动性和创造力,不受时间和地域的限制来自主完成相关操作实验和训练。探索并发展虚实互补、以虚促实的新型实践教学模式是提升实践教学的质量和效果、培养面向行业需求的实践型、创新型人才的重要途径。

虚拟仿真技术在医学教育科研领域中具有广阔的应用前景,是实验教学新的发展方向。该综合设计性实验中引入虚拟仿真技术,克服了传统教学模式无法解决的困难,推动了分子生物学实验教学的改革。今后,我们将进一步完善该课程的虚拟仿真部分,将该技术运用到更多综合性实验的教学改革中。

参考文献

[1]席守民,等.医学分子生物学实验教学改革初探[J].西北医学教育,2011,19(6):1214-1216.

[2]刘增然,等.基因工程原理教学探索——以克隆策略教学为例[J].微生物学通报,2018,45(3):509-515.

[3]崔振波.试论如何构建生命科学与技术虚拟仿真实验教学体系[J].教育现代化,2017,4(19):71-73.

[4]郭世永,等.虚拟仿真学科“金课”建设与实践[J].教育现代化,2019,6(39):125-127,142.

[5]陈沙,等.虚拟仿真实验室在医学教学中的应用[J].中国高等医学教育,2017,(1):13-14.

[6]付晓红,等.生物化学与分子生物学实验教学改革初探[J].中华医学教育探索杂志,2019,18(2):131-134.

丁海麦,等.信息化在医学生物化学与分子生物学实验技术教学中的应用[J].高校医学教育研究(电子版),

2016,6(4):46-48.

[8] 龚曼,等.综合设计性实验的虚拟仿真课程设计[J].教育现代化,2017,4(23):180-181.

[9] 赵江伟,等.虚拟现实技术及其在教育中的应用研究[J].教育现代化,2018,5(36):192-197.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31688.html