SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:《基础工程》是土木工程、岩土工程、城市地下工程等专业的必修课程,具有理论性、综合性和实践性的特点。针对新工科建设背景和需求,本文在分析了该课程的特点及传统教学中存在的问题的基础上,以培养学生的工程创新和适应变化能力为导向和核心目标,在教学内容及教学方法等方面提出了相应的改革建议,以培养出理论水平高、工程意识强、创新能力高的新工科人才,适应新兴建筑产业的需要。

关键词:新工科;基础工程;教学改革;工程意识

本文引用格式:郜新军,等.新工科背景下基础工程课程教学改革与实践[J].教育现代化,2020,7(52):59-61.

Teaching Reform and Practice of Basic Engineering under the Background of New Engineering

GAO Xin-jun,ZHANG Jing-wei

(School of Civil Engineering of Zhengzhou University,Zhengzhou Henan)

Abstract:Basic engineering is a required course for civil engineering,geotechnical engineering,urban underground engineering and other majors,with theoretical,comprehensive and practical characteristics.Based on the analysis of the characteristics of the course and the problems existing in the traditional teaching,this paper puts forward the corresponding reform suggestions in the aspects of teaching contents and teaching methods,aiming at cultivating the students’ability of engineering innovation and adaptation to change,so as to cultivate the new engineering with high theoretical level,strong engineering consciousness and innovation ability talents to meet the needs of new construction industry.

Key words:New engineering;Basic engineering;Teaching reform;Engineering consciousness

一引言

为主动应对新一轮科技革命与产业变革,支撑服务创新驱动发展等一系列国家战略。2017年2月以来,教育部积极推进新工科建设,先后形成了“复旦共识”、“天大行动”和“北京指南”,全力探索形成领跑全球工程教育的中国模式、中国经验,助力高等教育强国建设[1]。新工科建设的提出,对工程人才的培养提出了更高要求和更大挑战,也对工科专业的教育提出了要以立德树人为引领,继承与创新、交叉与融合、协调与共享为主要途径的思想。

基础工程作为土木工程、岩土工程及城市地下空间工程等工科专业中的一门重要课程,更需要响应“新工科”建设要求,按照“新工科”建设的目标,不断进行教学、实践改革,形成新的教学模式及体系,着重培养学生的工程创新和适应变化能力,进而达到更高质量的教学,实现继承经典知识和发展创新实践的融合,培养新型工程人才适应不断涌现的新产业的发展。

二基础工程的特点及当前教学中的问题

(一)基础工程的特点

基础工程阐述建筑物地基与基础设计和施工问题的技术性学科,是土木工程学科的一个重要分性学科[2]。也是一门广泛应用的学科,万丈高楼平地起,任何建筑的修建都离不开基础的设计与施工。

基础工程同时是一门交叉性、多理论交融的综合性较强的学科,需要运用工程地质学、土力学、岩体力学以及结构力学和钢筋混凝土结构等的基本理论和方法来解决土木工程中有关地基基础设计和施工中所遇到的各种问题,涉及数学、力学、数值方法等内容的结合,因此需要学生具有扎实的数学、力学、编程基础,也需要老师熟知行业发展的前言及趋势。

(二) 当前教学中存在的问题

1.教材内容滞后不系统。目前基础工程课程的教材众多,且多是基于现行的《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)及《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)中的内容编写,因而多是直接应用相关规范的公式及要求,对公式的推导及解释不够,造成学生理解困难。教材各章节相对独立,造成一些理论在各章重复出现,缺乏有机的联系和贯通,整体性差。同时,一些教材的更新落后于现行规范、已有新技术及设计理论,导致学生的理论学习和实际工程设计存在偏差,造成误导。

2.教学内容多,课时不足。目前部分高校基础工程课程课时的调查发现,一般院校最多有56课时,甚至48课时,乃至更少只有24学时[3]。而基础工程内容丰富,以郑州大学选用的基础工程教材为例,包括基础设计的原则、浅基础、深基础、基坑工程、地基处理等内容,同时,每部分内容又有不同的设计对象,如浅基础又包括柱下独立基础、墙下条形基础、筏板基础等,因此在有限的课时内很难讲述详细。

3.教学方式抽象,缺乏工程意识的培养。基础工程主要内容是地基基础的设计,理论性强,而受传统教学思维和教学管理的影响,多采用以讲授式教学为主的单一教学模式问题,对实际工程技术不能够有直观的联系和认识;造成学生学习的目的性差,参与度低,课堂枯燥乏味,很难引起学习的兴趣,教学效果差。同时,学生出于考核通过的目的,死记硬背了一些计算公式,但缺乏理解及和实际工程的联系,很难做到有效的掌握。

三 新工科背景下基础工程教学改革内容

上述基础工程教学方面存在的问题表明,传统的以学科体系为导向的培养模式和教学方式已经不能适应新时代、新经济和新技术飞速发展对人才能力的需求,基于“新工科”建设的背景,本文提出了以下教学方法改革措施,旨在培养新工科背景下的复合型人才,并在实际教学中加以应用,实践结果表明效果明显。

(一) 教学过程追源其究,加强理论知识的培养

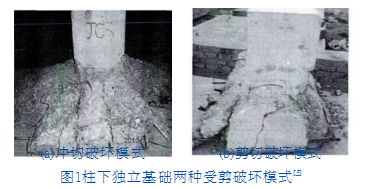

基础工程教材是是一门理论很强的课程,针对目前教材中对理论的描述仅为一系列的公式及一些参数,如何在教学中给学生阐述这些理论的来源以及工程意义,对课程的学习及应用具有重要的作用。这就需要教师提高自身的工程知识和素养,在教学前查阅大量的试验、工程资料。如在柱下独立基础设计中,针对基础高度的确定教材给出了两种计算方法,即:对柱下独立基础,当冲切破坏锥体落在基础底面以内时,应验算柱与基础交接处以及基础变阶处的受冲切承载力;对基础底面短边尺寸小于或等于柱宽加两倍基础有效高度的柱下独立基础,应验算柱(墙)与基础交接处的基础受剪切承载力[4]。但其原因在教材中并没有介绍,对学生的理解造成了很大的障碍。在教学中,就有必要查阅相关试验研究成果,对这两种方法的来源进行补充阐述。首先可以基于构件的室内试验结果,从两种情况下独立基础破坏时的冲切、剪切模式不同入手(如图1)[5];接着引入《钢筋混凝土结构设计原理》的构件发生两种破坏形态的概念,并结合基础结构的自身特性,对柱下独立基础的受冲切(受剪切)承载力计算公式推导,就很容易加深学生对该问题的全面理解及对计算理论方法的掌握。

(二) 教学内容与案例结合,加强学习兴趣培养

基础工程也是一门应用性很强的课程,学习的目的是让学生掌握各种基础、地基的设计、计算,因此,在以“新工科”建设背景下的基础工程的教学,就需要改变传统的根据教材进行理论教学的模式,做到理论联系实际,在教学中要以具体工程为依托,将工程案例和教学内容相融合,突出课程学习的意义,激发学生的学习兴趣。如在郑州大学基础工程教学中,在介绍桩基设计时,引入了学院主持的“郑州市三环快速化工程桩基工程优化设计及施工关键技术”项目的介绍,通过对该项目实施的目的、思路、现场试验、理论分析、工程应用及产生的经济效益等系统的介绍,使得学生对桩基的设计理论、施工技术有更深的了解,同时也对该课程的意义和应用价值有了更深刻的认识。在基坑工程讲授时,结合学院近年参与的重点工程基坑项目,如郑州硅谷广场基坑预留土墩支护技术、河南建业凯旋广场基坑盆式开挖短支撑支护技术、华电郑州机械研究院科研中心项目排桩复合土钉支护技术等,展示了不同周边环境下不同支护形式的适用性、设计方法及施工技术,通过这些学校周边的贴近学生生活实际案例的介绍,获得了良好的教学效果。

(三) 以科研服务教学,增强创新能力培养

古希腊哲学家普罗塔戈说过:“学生的头脑不是用来被填满知识的容器,而是需要被点燃的火把”,科学研究是新知识的源泉,是提升高校教学质量的关键环节[6]。教材可以滞后,但研究务必靠前,必须认识到,随着大量新工程、新技术出现,一些教材中现有的设计方法是需修正、提升,甚至需开辟新的思路去解决。同时,目前的教材不可能面面俱到,在实际工程中,大量超越教材设计方法的建筑不断在修建,如何针对这些问题进行解决,这也是“新工科”建设的提出的应变能力的一个体现。因此,对教学方法提出了更高的要求,需要结合目前最新研究的介绍,培养学生的创新及独立思考的能力。如在筏板基础设计中,教材介绍了地基净反力视为线性分布的内力计算的简化方法,但随着筏板基础的厚度及尺寸越来越大,以及建筑规模、重要程度增高,该方法已不能完全适应筏板基础的设计。在教学中,就有必要引入目前关于“上部结构-基础-地基相互作用”、“土体的本构关系”最新的研究内容,在概念要使得学生理解教材方法局限性,能够把握知识的“度”,其次,如何来解决这些工程问题,就需要介绍目前研究生阶段较广泛应用的“有限元数值建模”的计算方法。通过以上突破现有教材的新内容及思路、方法是介绍,让学生主动去进一步学习,进而突破本研隔断[7],使学生在遇到超教材的实际工程问题时,能自我探索解决方法,提高学生的创新思维能力。

(四)注重工程实践教学,强调工程意识培养

新工科建设是一个系统工程,从更加注重理念性、系统性、创新性、实践性和跨界性等方面对工程人才培养提出了新要求。而要实现这些新要求,必须从大工程观教育理念出发,更加重视工程意识的培养和工匠精神的塑造,最终让工程教育回归工程,这也是新工科建设的核心理念。

具体到基础工程教学上,要紧抓“新工科”建设的核心,在教学中从多方面培养学生的工程意识。首先,要突破校企隔阂,让企业参与本科生的培养,在笔者的教学过程中,多次邀请郑州大学综合设计研究院、河南省交通院的设计专家进行线上线下讲座,把企业遇到大工程中的难题及提出的先进的设计方法、技术、工艺带到课堂,形成有机的课堂互动,同时,联络郑州地铁轨道公司、中建七局等单位,分配次安排学生去大型施工现场去学习、交流,增强学生的工程意识。其次,突破师生淡漠,加强师生沟通,课堂不仅仅是教学专业的课堂,也是工程思想培养的课堂;在教学中要允许学生的“质”与“疑”,更要善于解决学生的“质”与“疑”,要有实事求是的态度、精益求精的教学风格,给学生在思想上树立起专业的自豪感和严谨的工匠精神。

四 结论

作为“新工科”建设中的一门重要课程,“基础工程”的理论性、应用性都很强。基于现有的教学情况,提出了“注重理论”、“案例引发”、“研教结合”、“工程实践”等多种教学方法。改革后的教学效果显著,对新工科背景下大力培养建筑产业的应用型人才提供了一种有效教学思路和方法。

参考文献

[1]周世杰,李玉柏,李平.新工科建设背景下“互联网+”复合型精英人才培养模式的探索与实践[J].高等工程教育研究,2018(05):11-16.

[2]闫富有.《基础工程》基础工程[M].第二版,北京:中国电力出版社,2017.

[3]杨冬英 “.大土木”背景下基础工程课程教学实践与探讨 [J].高等建筑教育,2012,21(5):83-85.

[4]中华人民共和国住房和城乡建设部建筑地基基础设计规范[S].北京:中国建筑出版社,2012.

[5]李荣年.扩展基础冲剪破坏特征和计算方法研究[D].北京:中国建筑科学研究院博士学位论文,2013.

[6]洪义,曹志刚,李玲玲.土木工程类《基础工程》教学改革-如何构建“三位一体”的课堂[J].教育现代化,2019,69(8):49-51.

[7]陆国栋,李拓宇.新工科建设与发展的路径思考[J].高等工程教育研究,2017(3):20-26.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31553.html