SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:工程认证是国际通行的工程教育质量保障制度,是一种以培养目标和毕业要求为导向的合格性评价。本文分析了我校电子信息工程专业教育存在的问题,提出按照教学内容与职业标准相对接的原则构建专业课程体系,搭建以学生为中心的综合能力培养环节和“一体四翼”的实践能力培养机制,按照“三个循环”对培养目标、毕业要求和教学内容进行持续的改进,使得培养的人才具备有电子信息领域工作的专业能力,满足社会需求。

关键词:工程认证;专业基础知识体系;实验教学体系;培养环节

本文引用格式:侯海良,等.工程认证背景下电子信息工程专业能力的培养研究[J].教育现代化,2020,7(50):27-31.

Research on the Cultivation of Electronic Information Engineering Professional Ability under the Background of Engineering Certification

HOU Hai-liang,CHEN Jie

(School of Information of Hunan University of Humanities,Science and Technology,Loudi Hunan)

Abstract:Engineering certification is an internationally accepted quality assurance system for engineering education.It is a qualification evaluation oriented by training objectives and graduation requirements.This paper analyzes the problems existing in the education of electronic information engineering in our university,and proposes to construct the professional curriculum system in accordance with the principle of the teaching content and professional standards.At the same time,it puts forward to build a student-centered comprehensive ability training link and a"one body,four wings"practical ability training mechanism.And according to the"three cycles",the training objectives,graduation requirements and teaching content are continuously improved,so that the trained talents have the professional ability to work in the field of electronic information and meet the social needs.

Key words:Engineering certification;Professional basic knowledge system;Experimental teaching system;Training

link

一 引言

专业能力是指胜任某项专业技术工作所具备的专业知识和专业素质,以及工作后管理职业的能力[1]。工程认证是国际上通行的工程类专业教育质量保障制度,其核心是确保工程类专业毕业生达到国际互认的质量标准,具备从事工程技术类工作的专业能力,认证的基础是《华盛顿协议》。2016年6月,我国正式成为《华盛顿协议》成员国,这意味着我国正式融入了国际工程认证体系。同年8月,清华大学4个专业通过工程认证[2]。随后,越来越多的高校都推行了以工程认证为标准的专业改革,力图通过工程认证。当前,我国工程类专业在校学生占我国高校总在校学生的1/3以上,使这些学生获得工作所需的专业能力,专业人才培养质量满足专业认证标准的要求具有重要意义。

为了顺应时代对人才要求,根据工科专业发展趋势和我校“十三五”发展规划要求,本着“优先投入、成果共享、有序推进”的原则,我校于2017年启动了工程认证专业试点,批准电子信息工程等4个专业为学校工程认证试点专业。按照工程认证要求重构电子信息工程专业课程体系、强化学生专业能力的培养是目前电子信息工程专业开展工程认证必须要重点研究和解决的问题。

二我校电子信息工程专业教育存在的问题

工程认证标准是以学生为中心,以行业企业岗位能力为导向,强调培养的毕业生具有扎实的理论和工程实践能力。我国的工程认证由专业学会组织相关领域的教育专家和企业专家一起对工程专业的课程设置、教学质量、毕业要求、培养目标等进行评价,确保相关工程技术专业毕业生的专业知识、技能和素质到达工业界认可的质量标准[3]。对照这一标准,我校电子信息工程专业的还存在以下问题。

(一)课程设置方面:专业课程设置面宽,课时压缩严重,系统性的能力培养考虑不足

电子信息工程专业起源于物理学,又与数学、化学等学科关系密切。1998年,教育部将电子工程、应用电子技术、信息工程、广播电视工程、公共安全图像技术等11个专业合并成电子信息工程一个专业[4]。从理论上讲,电子信息工程专业课程设置很人才培养完全可以多样化,高校可以根据学校定位、地理位置和自身特点培养个性化的人才[5]。

我校电子信息工程专业培养方案是在参考老牌高校的基础上形成,几经修改,学生专业课程设置仍没有摆脱“厚基础、宽口径”的思路。具体体现在专业课程包括电路类、信号类、通信类、嵌入式系统、计算机类、磁波类和控制类等7大方面的内容。课程数目多,知识跨度大,课时压缩严重,平均课时不足50个,最多的也只有64个课时。已有的课程设置不利于构建系统的学生专业知识体系,更不利于学生专业技能和素质的培养,特别是对于每门功课培养学生的哪些能力、学生完成该门课程学习后能否具有这些能力、经过所有专业教学环节的训练能否使学生具备系统的专业知识和技能等方面没有科学的评估,甚至部分课程是根据教师专业方向而开设,导致学生的专业知识不够系统。

(二)教学理念方面:注重知识传授,实践能力培养欠缺

前面介绍了电子信息工程专业知识内涵丰富,课程设置不合理。在实际教学中,也存在诸多不利于工程实践能力培养的观念。首先,认为专业课程,特别是专业基础课以理论为主,不需要实践能力,因此,这些课程都由工程经验不足的年轻老师主讲。实际上,专业基础课更需要有实际工程经验的老教师担当,可以更好地把理论知识讲透,而且把理论和工程应用结合起来教学,学生对知识理解更透彻,学习积极性更高。其次,电子信息工程专业课理论性强,数学推导多,在实际教学过程中主要进行理论分析和数学公式推导,使学生感觉内容枯燥,甚至有学生把它当成数学课程学习。再次,每门课程过于强调自身知识的系统性,没能很好地考虑本课程在专业能力培养中的地位,忽略了该课程与其它课程的联系。如《DSP原理及应用》主要是软件和硬件结合起来实现数字信号处理算法,但实际情况下《DSP原理及应用》的教学侧重于DSP处理器的功能和相应的应用,忽略了与《数字信号处理》等课程知识的融合。最后,重理论轻实践,大多数课程都是先讲授理论,把有限的实验教学放在最后面,而且实验项目中验证性实验比例过高,学生容易把理论学习当成主要学习任务。实验项目很少设计综合性实验和团体合作性实验,导致学生合作意识以及沟通交流、分工协作能力的培养不够。

(三)教学目标方面:自由化突显,缺乏整体性

目前,教学目标设置较自由,存在照搬知名高校标准的现象,偏离了工程认证的目标,也与我校学生的实际不符,培养的人才技能不强,岗位适应能力差。专业课程的整体教学目标设计没有考虑市场对人才的知识结构和技能要求,更没有密切关注社会具体岗位能力的需求,教学活动设计针对性不强。专业课程,特别是专业基础课程教学目标设计过于依赖教材,教学活动侧重于原理分析,教学目标往往是理解或者了解原理,没有明确课程在学生能力培养中的地位,老师教什么,学生学什么,导致学生获得的知识与应用存在脱节。

三以工程认证为导向的专业能力培养研究

前面的分析表明,目前我校电子信息工程专业教育存在与工程认证的标准不符之处。因此,有必要以工程教育标准为指南推动电子信息工程专业的持续改进,增强我校人才培养的产业适应性和服务地方经济的能力。为争取我校电子信息工程专业早日通过工程认证,我们按照教学内容与职业标准相对接的原则构建专业课程体系,搭建以学生为中心的综合能力培养环节和“一体四翼”的实践能力培养机制,形成完善的过程评估体系,按照“三个循环”对培养目标、毕业要求和教学内容进行持续改进,使得培养的人才满足行业企业发展的需求。

(一)构建完善的专业知识体系

工程认证考察的重点是学生是否得到了应有的教育,学生通过学习所掌握的知识、培养的能力和具有的职业素质是否达到专业工程认证的要求[6]。学生专业知识体系通过课程设置和实际教学环节实施形成。在课程设置和教学环节设计中我们坚持“目标导向”的理念,遵循反向设计的原则,先根据学生的期望和社会需求确定培养目标,由培养目标确定毕业要求,以毕业要求为导向确定课程体系,并以支撑毕业要求与培养目标的达成为导向进行教学环节和资源的配置,最后组织行业专家和教学专家对培养方案进行诊断,力求通过培养使学生的专业知识体系符合工程认证的标准。具体实施如下。

需求调查:对国家的发展规划和电子信息工程专业技术发展前景进行梳理,组织专业教师多批次深入企业调研、走访毕业生和召开毕业生座谈会、对在校学生和毕业生进行问卷调查,掌握社会和学生的需求,并形成调研报告。

培养目标:根据社会对人才的需求和能力要求,考虑毕业5年左右本专业毕业生能够达到的职业成就,提出专业培养目标为培养嵌入式系统设计和信号与信息处理方面的高级应用人才。

毕业要求:除了常规的思想道德要求外,从岗位能力出发,要求毕业的学生具备够用的专业知识和解决工程实际问题的能力;分析工程问题和提出开发/设计方案的能力;使用现代工程工具和技术工具的能力;培养基本的职业规范和工程规范;良好的协作和沟通能力以及有一定的报告撰写水平。

课程体系构建:按照教学内容与职业标准相对接的原则构建岗位-能力-课程结构表,设置课程(培养环节)落实培养目标。首先理顺嵌入式和信号与信息处理两个方向的知识主线,然后按照理论知识和工程能力培养并重原则明确课程内容的主次关系和内在联系,形成完成的“知识链条”,避免课程内容交叉和知识断层,进而优选专业课程,整合知识点,形成专业课程体系。课程体系构建要满足知识的横向互补和纵向传承,以满足学生在校期间的能力培养所需要的知识,也要为未来职业发展做好必要的知识储备。

2017年我们编写了第一版人才培养方案,初步确定了电子信息工程专业以培养嵌入式系统和信号与信息处理方面的应用型人才,据此优化了课程体系,并鼓励教师对专业人才培养、教学等培养进行改革探索和实践,并成立了以课程群[7]为单位的课程教学团队协调教学改革和课程建设,梳理出了课程设置、教学环节设置和具体实施中的一些问题。2019年我们对2017版人才方案进行了修改,并组织了多轮校内外专家诊断和评价会,优化了一些课程,强化了实践环节,形成了新版培养方案。

(二)建立以学生为中心的综合能力培养环节

以学生为中心的培养环节在于发挥学生在学习中的主体作用,主动构建自己的知识体系和培养能力,教师是学生学习的组织者和引导者,主要帮助学生构建知识体系和专业素养。在实际教学中,按照工程认证要求的专业能力设计教学环节。摒弃以往“教师主讲、学生主听”的填鸭式教学,实施案例式教学,将专业知识融入到案例中,将知识的讲解贯通到案例剖析中。课程实验实施项目式教学,将实践能力和工程素质培养融入到工程项目开发设计中,将大型工程项目划分成一些小项目,学生组成项目组集体攻关,协同完成开发设计,培养自我探索、协作和沟通能力。目前,专业的《单片机原理及应用》、《DSP原理及应用》、《ARM嵌入式系统设计》已经完全实施了案例式教学和项目式教学,《通信原理》、《数字信号处理》《电路》、《信号与系统》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《集成电路原理》、《语音信号处理》和《数字图像处理》等专业课程也部分实施了案例式教学,教学案例还没有实现课程知识的全覆盖,相关案例还在完善中。

教学资源的配置要以保证学生知识目标和能力目标达成为导向。首先要加强教师队伍建设,一方面教师要加强专业知识的学习,对专业整个知识体系有比较全面的理解,另一方面教师要加强工程实践能的培养,实现专业教师能力与工程师对接。专业充分利用学校课程群建设和教师校外定岗锻炼机会加强师资队伍建设,目前专业“双师型”教师占到专业任课教师的70%以上。其次,教师要善于利用各类教学资源帮助学生达成学习目标。再次,经常性地开展教学研讨会,邀请行业专家进行指导和举办面向学生的座谈会、学术报告,弥补教师对行业发展现状的不足。最后,任课教师实时动态的评估学生学习效果和发展水平,特别是案例式教学和工程项目式实验打破了教材正常的知识体系,需要教师掌握多样化的教学评估方法,及时了解教学效果并调整教学内容。专业通过设置阶段测验和案例覆盖知识适当重复等方式评估学生的学习效果。

(三)构建“一体四翼”的实践能力培养模式

电子信息工程专业课程,特别是基础课程知识应用广泛,要搭建完整的实验平台,特别是工业化的实践平台,比如电路板设计与制作、无线通信信号传输与处理等投入大。为了保证学生创新实践能力的培养,我们探索电子信息专业以“课内实验教学”为主体,以“虚拟网络”、“企业实践”、“学科竞赛”、“创新项目”为翼的“一体四翼”实践能力培养模式。

校内实验包括三个层次的实验:简单开发实验、课程综合实验和课程群综合实验。简单开发实验和课程综合实验针对某门具体的课程开设,课程群综合实验针对课程群知识设计综合性实验,使学生能将几门课程的知识融合起来完成一个综合性的项目。简单开发实验针对某门课程的一小节或一章的知识设计一些简单的开发实验,一般以一个同学或者2个同学为一组进行。课程综合实验针对一门课程的知识设计综合性项目,要求学生以团队的形式完成,通过课程综合实验使学生能将一门课的知识融会贯通,培养学生的开发设计能力和综合素质,类似于以前的课程设计,但又不完全等同于课程设计,课程设计一般几个人一组完成一个独立的项目,课程综合实验采用把大的工程项目拆分成几个小项目分组完成,然后组合成一个工程项目,这就要求每个小项目成员之间、小项目之间都必须充分交流、协作才能完成整个课程综合实验。课程群综合实验也用课程综合实验类似的方式进行,实验内容涉及的知识面更宽,难度更大。经过简单到复杂的实验训练,学生逐步经历认知到实践的全过程。

为了使学生从“学会走路”发展到“自主走路”,最终能够“自己找路”,还需要合理利用虚拟网络、企业实践、学科竞赛、创新项目等培养学生的职业适应和创新能力,以满足社会发展需要。

对于校内缺乏条件的实验、实践内容以虚拟网络为补充,学生通过网络图片、视频、文字、动画等多种方式感性的接受训练,跟进式培养学生的基本工程素质、实验技能、分析问题和处理问题的能力,通过网络查阅文献资料,了解专业、行业前沿理论和技术。在1-2年级教学过程中开设企业家讲堂、工程师课堂,通过社会调查、认知实习、校企合作课程让学生提前了解企业真实情况,通过毕业实习、顶岗实习等培养学生的实践能力和工作适应能力。积极鼓励学生参加挑战杯竞赛、电子设计竞赛、数学建模大赛、“互联网+”等学科竞赛,安排指导老师进行专门的指导。鼓励学生申报大学生创新创业训练项目、大学生“研创”项目等,培养学生的自主学习、系统分析、综合设计和应用能力。

(四)形成完善的学习效果评价体系

教学的目的是使学生达成某种能力,教学评价的目的是评估教学目标是否达成[8]。常规的大学教学都是通过期末考试来评估学生的学习效果。实际上,在教学过程中只有不断评价教育学生的学习效果,及时改进的教学环节并进行及时修正,才能保持高的培养质量。

课程考核包含理论知识考核与实践能力考核。理论知识考核除了期末考试外,增加了过程考核。在课程的不同阶段设置小型阶段测验,过程考核有助于了解学生的学习情况,也有利于师生双方及时发现并纠正教学中的问题,课程理论知识的最终成绩是阶段测验成绩与期末成绩的综合。实践环节的考核包括课内实验考核与综合实践项目的考核。课内实验考核主要考核学生分析、解决问题的能力和实际操作能力。综合实践项目的考核主要考核“构思-设计-实现”的能力,包括设计方案的制定、方案的仿真和实现,考核过程中划分项目或实验的难度层次,依据层次、设计水平和实验结果给出客观的考核结果。实践考核也需要注重过程考核,将实验过程分为问题描述、模型抽象、定性和定量分析、解决方案、实验和实现等阶段,分别给出评定,以突出工程能力的考核。

(五)持续的改进机制

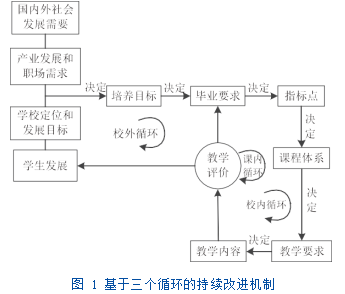

工程认证的改进机制不同于以往的教学工作水平评估,它的改进是动态的、开放的,需要定期获取用人单位和毕业生的意见,回校后消化这些意见,换位思考,研究相应的对策并落实到课程体系建设和培养环节中。为此,我们构建了基于校外、校内、课内三个循环对培养目标、毕业要求和教学内容进行持续的改进,动态的反映行业发展需要。

首先通过了解国内外社会发展需求和行业发展情况,建立校外用人单位和毕业生反馈机制,通过顺畅的校外循环对培养目标进行持续改进;通过教师研讨会、学生座谈会、举办行业企业专家和专业教育专家的定期诊断会等校内循环对毕业要求和人才培养体系进行持续改进;通过课程教学质量评价体系所支撑的课内循环对教学环节进行持续改进,具体思路见图1。

循环模式为指导的改进机制可以有效促进学生成果的达成。在整个持续改进阶段,必须保证每一个信息反馈环节都有效地落实,才能准确地掌握实际情况,以提出下一步改进方案。

教师方面:建立专业教师相互听课和定期教学研讨,教师之间互相听课,一方面能提高教学能力,另一方面能更好的理解专业课程之间的联系。以及尽快提高青年教师的教学能力和水平。一个教学模块结束进行教学研讨会,对这一模块的学习情况进行总结,并对下一模块学习提出改进意见。

学生方面:每一个模块结束向学生下发调查问卷,对学生学习情况进行摸底,分析学生的学习效果,发现学生学习存在的问题和教师教学的情况,以便不断完善教学方法。

学院方面:完善教学过程质量监控,强化督导组听课和专项培养质量评估等;实施毕业生跟踪反馈与用人单位评价制度,重点建立有效的反馈机制,细化反馈运行方式、覆盖面及反馈频度和载体等方面;强化课程内容评价,评估每门课程是否达到认证要求,形成反馈整改机制。

四结语

在经济社会快速发展的条件下,电子信息工程专业必须紧扣时代技术发展,按照工程认证的要求推行改革。以行业岗位要求为导向,及时更新人才培养目标,以达成培养目标为导向构建教学环节,形成能持续改进的人才培养体系,通过及时的评估学生的培养效果对培养环节进行完善和优化,使培养的学生能够满足行业发展的需要。

参考文献

[1]长江日报评论员肖畅.口号喊得响,不如专业能力强[N].长江日报,2020-02-03(008).

[2]李志义.对我国工程教育专业认证十年的回顾与反思之一:我们应该坚持和强化什么[J].中国大学教育,2016(11):10-16.

[3]张梦可,林勇.我国高等工程教育人才培养方式的改革转型[J].教育现代化,2019,6(17):10-12.

[4]皮武.地方性大学的课程决策研究[D].南京:南京师范大学,2012.

[5]教育部高等学校电子信息科学与工程专业教学指导分委员会.高等学校电子信息科学与工程类本科指导性专业规范[M].北京:高等教育出版社,2010.

[6]张旭.工程教育认证背景下操作系统教育改革的探索[J].教育现代化,2018(2):51-53.

[7]路永华,朱晓荣.电子信息工程专业课程群建设研究[J].大学教育,2019(11):97-99.

[8]罗华陶.大学本科教学改革的困境与出路——基于范式转换视角[J].北京社会科学,2020(1):73-81.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31021.html