SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:物流信息化课程群的有效建设使得“双一流”和“智慧物流”发展的人才培养模式实现双剑合璧,更是专业特色培养的有效体现。将物流信息化课程群打造成基于时间认知维度、跨学科交叉维度及理论实践纬度的全方位培养过程,并将多元教学方法贯穿其中,从而为新时代物流发展提供复合型高级创新人才助力。

关键词:双一流;智慧物流;信息化;课程群

本文引用格式:魏子秋“.双一流”+“智慧物流”下物流信息化课程群改革[J].教育现代化,2020,7(49):97-100.

Reform of Logistics Informatization Course Group under“Double First Class”and“Intelligent Logistics”

WEI Zi-qiu

(School of Economics and Management,Hebei University of Science and Technology,Shijiazhuang Hebei)

Abstract:The effective construction of logistics informatization course group makes the talent training mode of“double first-class”and“intelligent logistics”realize the combination of two swords,which is also an effective embodiment of professional characteristics training.Build the logistics informatization course group into an all-round training process based on the time cognitive dimension,interdisciplinary cross dimension and theoretical and practical latitude,and run through multiple teaching methods,so as to provide composite senior innovative talents for the development of logistics in the new era.

Key words:Double first class;Intelligent logistics;Informatization;Course group

一 物流信息化课程群建设的背景和意义

(一)高校专业课程群改革契合“双一流”建设思路

自2015年10月24日,国务院正式公布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,高等教育真正拉开了国家“双一流”建设的序幕。接着,2016年2月,教育部印发《教育部2016年工作要点》中明确指出要加快一流大学和一流学科建设。在2017年9月21日,教育部就公布了“双一流”建设高校名单,包括一流大学建设高校42所,一流学科建设高校95所。随后,多所一流大学就陆续公布了“双一流”建设的方案。2018年8月27日,教育部、财政部、国家发改委又联合发布《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》不仅要求要突出各高校学科优势特色、增强学科创新能力,还强调要加强学科协同交叉融合,整合高校各类资源,加大对原创性、系统性、引领性研究的支持[2]。2019年10月20日,教育部又发布《关于一流本科课程建设的实施意见》,进一步加大了高校教育教学改革的力度,将改革进程深入到课程及相关课程群建设上来了[2]。

而在“双一流”以及一流课程的建设过程中,各大高校也都早已将课程群建设纳入到各个专业的培养方案之中。而作为教育实力比较薄弱的地方高校,更要充分利用自身资源和学科特点,按照“一流大学”、“一流学科”和“一流课程”的标准,全面提升人才培养的水平,打破身份固化,始终紧跟高水平发展的动向,不断自我改革和完善。

(二)物流信息化课程群建设是物流专业人才培养定位的需要

《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》中提到,我国要着力完善物流学科体系和专业人才培养体系,探索形成高等学校人才培养新模式[3]。就近几年发展而言,物流专业毕业生就业前景较好,就业渠道较为广泛,但也同时存在很多问题,例如高校物流人才培养较物流产业发展滞后、高校人才培养内容与社会需求脱节等现象并存。另外,高校物流人才培养缺乏特色,信息化基础不足,等等这些问题都为高校物流人才培养提出种种挑战[4]。

(三)“智慧物流”的发展需要高校培养物流信息化高端人才

2019年9月19日,中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》中指出加速新业态新模式的发展,大力推进“互联网+”高效物流,积极创新智慧物流的运营模式[5]。2018年智慧物流市场规模超过4000亿元,预计到2025年,智慧物流市场规模将超过万亿[6]。可以看出,我国正在加快发展智慧物流。而物流的“智慧”是基于网络信息化技术的基础之上,基于物流信息化人才之上的。因此,物流人才的培养重点之一非物流信息化莫属了。

综上所述,物流信息化课程群建设是“双一流”教学改革中必要的一环,也是“智慧物流”发展及实现的基石,是为物流领域培养具有创新实践能力的复合型、应用型人才,塑造高校物流专业特色的重要支撑。

二 物流信息化课程群建设侧重点

当前高校的专业课程群建设往往过多注重形式,仅仅是侧重课程群课程体系、培养目的和教学团队等框架的构建[7]。少有对课程群课程内容、时间上的衔接性,其教学目标与专业培养目标、社会需求之间的关联性、支撑性,教学方法和理论实践的融合性等等,来进行综合分析。本文基于地方理工类高校物流工程专业,从多维度来思考物流信息化课程群的建设。

(一)注重与当地物流人才需求特色相结合

物流信息化人才的培养,目的是培养面向地方企业物流管理各个环节所需的高级技术应用型人才,为国家信息化强国目标打造人才基础。因此,该课程群的建设首先要了解当地经济发展状况与物流岗位人才需求特色,确立信息化教学的衔接重点,在注重信息化知识技能与国际接轨的同时也不能盲目求高求大,以防止学生就业时与社会实际需求脱节。

(二)注重理论与实践相结合

物流信息化课程群的建设一定要将理论与实践以一定比例纳入到体系中来。毕业生的实践能力源自于实践教学,实践教学又是理论课程的延伸,是对理论课程的验证与再学习。如何将物流信息化理论教学与实践教学内容和过程建设成为互相促进、相辅相成,既不流于形式,又能真正与企业需求接轨,这就要做好实验实践环节的精心设计了。作为地方高校,实验基础设施较为薄弱,但如何不仅仅依赖于实验设施,而开发行之有效的实验项目与实验环节是地方高校培养创新型复合型人才的关键。

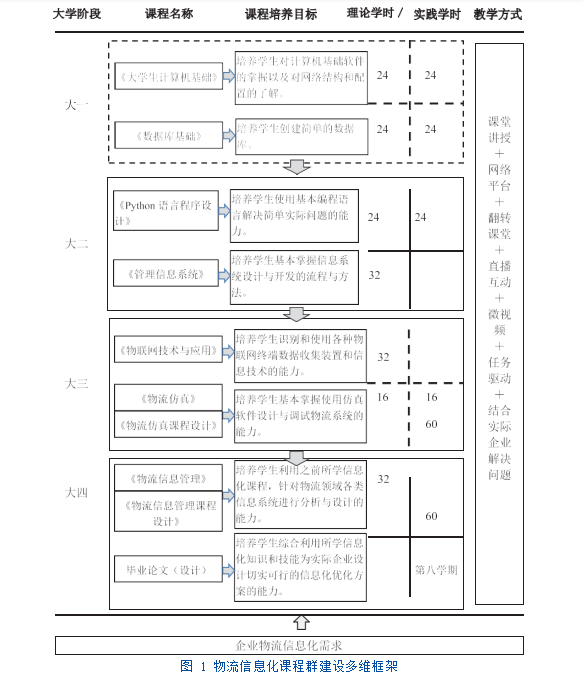

(三)注重学期的知识递进

作为课程群课程知识体系,需要通过大学四年的时间循序渐进的讲授给学生。为了防止知识的碎片化、隔离化,应将课程由浅入深、由通识到专业,渐次培养学生对知识和技能的认知与掌握。因此,本文对物流信息化课程群规划在大一大二通识教育阶段,主要培养学生掌握基本计算机、网络、编程语言等基本技能;在大二大三专业教育阶段,培养学生基于信息化通识课程基础进行物流专业信息化相关课程的学习;到大三大四阶段,就开始让学生学会综合所学信息化所有课程知识和技能进行实践训练与系统开发设计,同时结合当前信息化发展趋势,将物联网技术、大数据分析技术、信息技术、信息系统开发与实现技术等融会贯通,为不同信息化层次的企业进行物流系统或其子系统的开发与设计。

(四)注重多学科信息化相关知识技能的交叉

作为物流信息化知识的涵盖范围,虽然似乎只和物流领域相关,但要想掌握好物流信息化的全面性内涵,并具有开发和设计能力,就必须了解相关学科的知识内容。计算机基础知识必须具备,网络技能更是基本,数据库的相关知识又是开发物流信息系统的前提,计算机编程语言的掌握也是信息系统实施对接的必备条件,物联网技术的熟悉是设计前沿物流信息化管理方式的重要手段。因此,物流信息化课程群建设必须涵盖多方面知识体系内容,从而形成课程群培养能力体系的完美构架。

(五)注重当代大学生特点结合综合教学方式的使用

当前大学生以00后为主,网络和手机已经成为他们生活的必需品,这一代年轻人大多喜欢信息化方式,传统的课堂讲授方式已经不能再吸引他们的注意力了。我们必须根据当前大学生的学习特点和兴趣,灵活使用各种他们熟悉和喜欢的信息化、网络化结合的授课手段,让课堂丰富起来,时刻充满知识和学习的激情。目前很多高校都在进行不同程度上的变革,很多老师也都在尝试各种新鲜手段。大家都认识到了,网络教学手段、混合课堂、翻转课堂的灵活运用才是吸引当代大学生始终将注意力维持在课堂的有效方式。另外,我们也可以利用直播、微视频的方式,结合启发式、翻转式教学,让课堂更具有创新活力。例如可以让学生将作业或讨论的话题用微视频的方式呈现,既能提高学生自学的积极性,又和当前信息化生活方式相结合,还能全面提升学生的综合素质和能力。

三 物流信息化课程群课程组成

物流专业课程群的建设,要基于物流专业培养目标的定位以及专业学分的限制。尤其针对于后者,很多高校在专业课程建设上都受制于专业学分过少的现实。如何在有限的学分下,制定基于学校学院通识课程基础之上合理的课程群课程设置体系?这是很多专业在设置培养方案时都面对过的困境。而这就需要对课程群中的课程,以及每门课程的授课内容和方式进行反复规划和论证,才能达到有限学分下的多维一体培养目标。

(一)《大学生计算机基础》和《数据库基础》

这两门课程在大一阶段一、二学期开设,每门课程48学时,其中包含一半的实验课时。这两门课程主要培养学生对计算机基础软件操作、网络结构和配置、数据库基础软件的了解和掌握,并使学生能通过实践课时锻炼自己使用和调试计算机、灵活运用计算机基础软件和创建数据库的能力。

(二)《Python语言程序设计》和《管理信息系统》

这两门课程在大二阶段三、四学期开设。《Python语言程序设计》是一门编程语言基础课,培养学生掌握程序设计的基本方法,适合于非软件专业的同学。该门课程48学时,其中三分之一课时是实验上机课时。教师利用实验课时训练学生熟练应用Python语言编程解决实际问题的能力。同时,尝试拓展训练以提高学生解决数学算法模型的编程水平。《管理信息系统》主要是为了针对物流学生进行物流信息系统开发能力的培养而设置的前序启蒙课程,目的是让物流学生了解并熟悉信息系统开发与设计的流程与基本设计方法。

(三)《物联网技术与应用》和《物流仿真》

这两门课程在大三阶段五、六学期开设。《物联网技术与应用》让学生们了解各种信息化终端传感器、信息识别装置和相关信息技术。通过物联网理论教学,让学生掌握如何收集终端数据并对数据信息进行有效的系统管理。《物流仿真》课程及其课程设计培养学生利用仿真软件设计模拟真实物流场景并对其进行分析的能力。该课程对物流专业学生信息化发展的提升具有较高层次技能训练的作用。

(四)《物流信息管理》课程及其课程设计

该门课程在大四阶段第七学期开设。学生在综合前六学期信息化课程知识体系和技能的基础上学习该门课程,这样能使学生达到高水平介入该门课程的状态。《物流信息管理》通过针对物流领域各类系统和子系统的信息管理软件的分析,让学生掌握各种物流信息系统的应用框架,并训练和培养学生能够集物联网技术、数据库技术、算法模型程序设计等技术为一体,分析与设计不同物流需求的软件系统。并通过课程设计进行强化训练,最终在大四第八学期能够基于实际企业需求,开发与设计本土企业物流信息化的管理系统,从而达到毕业设计综合能力的训练目的。

以上整个课程体系贯穿大学四年,知识内容循序渐进、环环相扣,为培养创新型、复合型、实践型高技术人才提供有力支持。总结该物流信息化课程群建设思路我们可以得到以下课程群多维框架模型,如图1所示。

四 结语

课程群的有效建设和实践,并不是一朝一夕、一蹴而就的事情。这需要在每学期的教学实践及反思中不断进行更新和升级,形成动态优化的培养模式。同时,课程群的教学团队和教学负责人要始终把握好课程群建设的进步性和目标导向性,始终将企业物流信息化实践需求结合到物流信息化课程群的建设上来,不断完善适合于时代发展的地方高校物流信息化人才培养体系。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.教育部财政部国家发改委联合发布《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》高校“双一流”建设有了行动指南.[EB/OL].[2018-8-28].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5147/201808/t20180828_346305.html.

[2]中华人民共和国教育部.教育部关于一流本科课程建设的实施意见.[EB/OL].[2019-10-30].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201910/t 20191031_406269.html?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg.

[3]国务院.物流业发展中长期规划(2014-2020年).(国发[2014]42号)[Z].2014.

[4]琚春华,傅小康.面向动态能力需求的分类多层物流人才培养体系研究——以浙江省为例[J].中国高教研究,2014(6):98-101.

[5]中华人民共和国中央人民政府.中共中央国务院印发《交通强国建设纲要》.[EB/OL].[2019-9-19].http://www.gov.cn/zhengce/2019-09/19/content_5431432.htm.

[6]搜狐网.2018-2019中国智慧物流行业研究报告.[EB/OL].[2019-3-8].http://www.sohu.com/a/299857331_343156.

[7]刘刚.推进“双一流”建设中的课程教学改革与实践——以物流系统课程群为例[J].化工高等教育,2017(05):93-98.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/30956.html