SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:在“双一流”背景下,在高校药学类专业特点、社会发展需要以及硕士生分类培养实践基础上,高校应加强探索如何进一步提高药学类硕士培养质量,从而更好的满足社会需求,并为药学类硕士生教育提供有效的理论参考和实践经验。

关键词:“双一流”背景;药学类硕士;培养质量

本文引用格式:姜红,康迪.“双一流”背景下提高药学类硕士培养质量的研究[J].教育现代化,2020,7(40):9-12.

Research on Improving Quality of Pharmaceutical Master Training under"Double First Class"Background

JIANG Hong,KANG Di

(China Pharmaceutical University,Nanjing,Jiangsu)

ABSTRACT:Under background of"double first-class",based on characteristics of pharmaceutical specialty,social development needs and classified cultivation practice of master degree students,colleges and universities should strengthen exploration to further improve quality of pharmaceutical master degree training,to meet social needs better,provide effective theoretical reference and practical experience for pharmaceutical master degree education.KEY WORDS:"Double first class"background;Master of pharmacy;Training quality

随着我国医疗卫生事业改革逐渐深入背景下,人们对医药安全及用药合理性认识和要求不断提高,这就促进了我国医疗卫生事业的优化发展,并要求高校医药类人才培养必须适应时代变化需求,从而做出相应教学改革。2009年起,我国开始招收应届本科毕业生为主的全日制药学类专业研究生(以下简称药学类硕士生)。该调整体现着我国医药管理及药学类人才培养方针的大调整,更是研究生教育发展模式的战略性转变。因此,在建设一流学科以及世界一流大学背景下,“双一流”大学必须积极探索出一流药学类专业硕士分类培养模式,以下做出具体讨论[1]。

一我国高校药学类硕士培养现状

(一)药学类研究生培养模式和机制

教学教育于18世纪晚期始于欧洲,在1725年,普鲁士对药剂师获得资格做出了新的规定,即必须经过高等学校考试制度方能获取,从而使得药学工作成为一种科学专业课。在之后的几十年里,意大利、英国、美国等国家陆续针对药学开办了药学高级学校及药学教育组织。其中,美国于1865年在全国各洲不同类型的83所高等院校内建立了药学教育学院,同时也开创了药学教育的历史。1868年美国密西根州立大学针对药学专业的发展而建立了一套正规完整的药学专业教学计划,这也为日后药学教育的良好发展奠定了坚实的基础。1900年美国各个药学教育学院都采用了威士康星大学药学教育学院四年教育制度,该校于1902年对药学研究生授予PHD学位。在1932年,在美国国会的要求和药学院协会的支持下成立药学鉴定机构和药学研究委员会,主要是为了药学教育标准的改进与提高等方面的工作,研究药学教育学制、专业教育范围、学位以及硕士生培养质量等问题。1960年,美国多数药学教育学院开始采用五年制,药学专业的教育内容逐渐向临床药学方面发展,培养方向是药房药师。欧洲的药学教育同美国相比基本一样。

目前,药学教育在世界各国都取得了较好的发展。其中日本现有高等药学教育学院高达50余所,本科学制为四年,研究生学制为五年。但是日本的药学专业并没有进行细化,设置课程门数有40余门,培养方向也是药师。与日本不同的是俄罗斯等国家,根据计划经济需要对药学教育成立了高等药学院、系及中等药剂师学校,并且对药学进行了细分,创设了制药化学、抗生素等专业,学制为4年或5年。

而在我国,药学教育的发展始于1911年,因为这个年代正处于战争时期,兴办教育非常困难的,直到1949年,我国设有药学专业的学校共有8所。从新中国成立到1960年,我国共有13所高校设有药学类专业。改革开放以后,我国教育事业得到了蓬勃发展,无论是招生数量还是药学类专业高校数量都取得了飞速发展,同时使得我国药学教育的发展上了一个新的台阶。但是我国药学专业学位研究生教育在1991才开始实施,前后经历还不足二十年,可是经过教育专家不断的探索和实践,如今我国的药学硕士研究生学位已经进入了整体推进、制度创新、提高质量、较快发展的阶段[2]。据有关数据显示,截止到2009年底,我国设有药科类专业的高校就以达到了400多所,其中招录研究生的高校就有45所[3]。在药科类专业设置上进行了细分,主要包括化学制药、生物制药、中药制药、临床药学等等,学制为3年。截止到2017年,全国各药科类普通高校的在校研究数量达到了191.1万人。研究生培养数量的增加以及用人单位的反馈,当下研究生的创新能力、科研能力等方面存在的问题广受人们的关注。然而,随着研究生数量的不断增长,全国各药科类高校对于研究生的培养质量却呈现不同程度滑坡,继而关于提高药学类硕士研究生培养质量的研究更值得人们的广泛关注。

(二)药学类硕士生培养中存在的问题

1.大肆扩招、学术过剩。根据《2017年度教育部直属高校信息公开年度报告》中披露信息显示,全国在校研究生达到了191.1万人,其中新招收研究生人数64.5万人。该数据表明,我国近年来研究生教育扩招趋势相对显著,药学类硕士研究生每年的扩招人数达到了5万人[4]。但就目前来说,我国高校药学类硕士生队伍面临着缺乏应用型人才,在快速扩招的背景上导致了学术过剩、生产短缩以及就业低迷等困境。究其原因来说与我国的招生制度不无关系,统考制度是我国各药科类高校招录研究生中一直沿用的制度,由我国教育部统一命题考试,并规定录取分数线,不管是哪一高校还是哪一个专业,其结果是选拔了应试能力较强的理论学术型人才,而那些具有开发性思维和创新能力较强的学生则出现了被拒之门外的可能。不得不说,由于招生制度中存在欠缺,而导致一部分研究生出现高分低能等现象也就不足为奇,具体表现为硕士生缺乏创新能力、实践动手能力不足、科研能力不足等。在这种背景下,培养出适应市场需求,满足社会医疗卫生单位应用型人才需求的呼声越来越强烈,我国相关专业院校必须面临药学类硕士培养改革,并不断提高其培养质量,以此完成高层次应用型人才培养目标。

2.理论教育目标与社会需求相脱节。在我国,绝大多数的药学类专业的硕士研究生依然是按照传统的学术型培养机制,学制为3年,其中药学基础理论知识课程学习就占了一年的时间。在课程设置上也较为随意,缺乏应有的科学性和系统性,这就使得药学类硕士生的理论知识的学习不能满足其步入社会走进实验室的应用要求,继而使得药学类硕士生培养质量受到影响[5]。药学学科有着智力密集型、较长研发周期、成果转化难度大、实践操作技能要求高等特点。因此,药学领域对高水平人才的科技创新能力需求非常大。但当前,我国药学类研究生教育目标与社会需求呈现脱节情况,例如课程设置不合理,培养模式单一,成果要求扁平化等教育问题。一方面,药学专业课程缺乏科学、合理设置,很多药学类研究生虽然在校内修满一定学分和规定的数十门课程,却不能够有效地将校内所学知识应用于毕业后的工作开展,课程内容和未来职业规划缺乏相应的匹配;另一方面,药学类研究生培养目标仍以科研论文为主,虽然理论知识较强,但缺乏实践经验,其社会需求与硕士专业技能不相适应[6]。

(三)学位授予环节存在的问题

研究生获取硕士学位取决于他们的科研素质、课程成绩以及学位论文,同世界发达国家相比较,我国研究生获取硕士学位就很容易,主要是受高校的硕士培养标准的影响,也就是受高校注重招生而不注重学位质量,对不符合获取硕士学位要求的学生以放宽条件允许毕业,这就说明高校的学生考核机制不健全导致的,比如说延期和淘汰机制。就以硕士论文答辩一事来说,研究生的硕士学位论文并没有达到论文要求就准许其进入论文答辩和毕业,这无疑是制约研究生水平提升的一个不利影响因素。为此,高校对研究生学位管理部门应该针对其从学位论文选题开始直至进入答辩这一过程建立明确的、有效的考核标准,从而树立硕士培养质量意识,对导师进行监督。这样就可以有效避免因高校研究生扩招,使得每一年能够获取到硕士学位的学生人数增加,从而给药学院学士管理部门带来更多的工作压力,继而对学位授予的各个环节的把关上出现漏洞,比如说走形式、人情关系等,这无疑会使得药学类研究生的培养质量受到不利影响。

(四)就业渠道较窄,岗位竞争较大

我国医疗卫生事业目前处于稳定发展时期,无论是过去还是现在,药学类专业学生都是医疗卫生市场的宠儿。但因近几年各大高校纷纷开设药学类相关专业,再加上快速扩招导致药学类研究生供需比例呈现逐渐下降情况。通过相关资料及社会调查显示,如今高校药学类专业研究生就业心态及就业心声发现:药物科研院所、知名国企、国家机关事业单位以及外企是药学类研究生就业主要理想去处。但由于金融危机等各类因素的影响,这些单位可以提供的相关岗位仍非常有限,无法满足所有研究生需求,岗位竞争激烈,又不愿意去偏远的小城镇地区就业,整体上呈现出就业渠道窄的情况。

在面临严峻就业形势下,有必要基于“双一流”建设背景,积极创新出一条符合社会需求的药学类研究生分类培养道路。

二“双一流”背景下构建药学类硕士培养模式研究

本文主要指针对药学类硕士研究生培养目标,充分利用“双一流”学科建设资源优势,旨在建立起内外兼顾的药学类硕士生分类培养模式,主要内容包括课程设置、培养过程、指导过程以及成果需求,详细见下图1。同时,在构建药学类硕士生分类培养模式时,既要满足社会和国家对专业性与学术型综合性高级人才需求,更要基于社会需求背景下,建立其药学类硕士分类培养考核与评价体系,以此促进药学类硕士培养质量的进一步提高[7]。

三“双一流”背景下提高药学类硕士培养质量研究

(一)建立与社会需求、职业发展相契合的药学类硕士培养目标

“双一流”背景下,高校应准确定位药学类硕士一流培养目标,紧跟社会发展需求,积极创新药学专业教育模式,贯彻学术硕士和专业硕士两个学位类型不同的培养目标。在建立人才培养目标时,学术硕士仍然强调在本学科须掌握坚实的基础理论和系统的专门知识,具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力,硕士阶段的学习为以后读博或者进入研究院所工作打下坚实的理论基础和科学研究技能[8]。而制定专业硕士的人才培养目标时,以“实践能力为基础,行业需求为引领”为培养目标,培养研究生具备良好的职业道德操守、较强的专业能力以及实际问题解决能力,成为能承担药物技术生产、改造、推广,进行药品监管、临床治疗用药、临床药学研究等领域的应用型高级药学专业人才。

(二)优化课程体系,完善教学方法

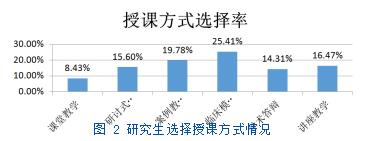

教学方法是确保教学活动有效实施和教学质量良好提升的关键影响因素。在传统教学方法的影响下,在课堂教学中老师占据主导地位,学生次之,学生在这样的教学方法下进行课堂教学内容的学习是较为被动的,不利于激发学生学习的主观能动性和积极性,已不适用于当下人才培养所需。为此,教师教学活动安排应该以客观教学需要、学生情况以及教学内容为基础,采用恰当的教学策略,合理利用教学资源,只有这样才能使得整个教学活动始终保持在最优状态下。在校研究生还应具备独立的药学科研实践能力,这就需要高校在设置课程体系时,也要注重实践操作技能培养,充分尊重学生主体地位,培养起独立思考,独立设计并完成自己实验课题的能力。此外,在“双一流”背景下,我国高校要想实现一流教育水平,还可以设置一些先进、新兴的药学类学科,例如生物医学、基础医学、细胞生物学以及信息科学等学科内容,在丰富药学类学生知识视野的同时,更能激发他们科研思维广度和深度。在对药学类研究生进行教学时,相关专业教师还应采取多元化教学方法,例如研讨式方法、临床模拟训练、案例教学法、学术答辩以及讲座式教学等,完善教学方法。同时运用信息化教学手段,在课堂教学中运用网络课件、动画、视频等进行教学,这样做不但有利于活跃课堂气氛,从而激发研究生的学习兴趣,还能引导其对所学理论知识展开积极的思考,从而培养学生的创新性思维[9]。通过大量的实践已经证明,这些教学方法对于硕士生学习质量的提升具有显著的效果(如图2所示)。

(三)完善学业考核体系,加强质量评估

目前,一些高校将发表学术期刊论文作为硕士学位获取标准,但这种评价方法只抓住了结果。部分高校药学类研究生质量评价只是以单一综述论文为考核方法,这种单一、简单的方式,使得很多研究生虽然上完了整个课程,但惰性较大,并没有全身心投入到课题研究中,实践能力锻炼有限,从而白白浪费了时间。因此,药学类专业研究生应注重创新实践以及科研设计能力的培养,教学评价也要着重考核专业知识、实践能力和科研素质三方面。同样,考核方式也要避免简单的综述论文或者卷面考核为主,可以进一步拓展为融合实践能力测试、论文中期考核末位淘汰以及学位论文以学科为单位集中答辩考核等多方位的知识评价体系,从而加强质量评估[10]。

(四)加强导师队伍建设,发挥导师教书育人作用

兼顾不同学科、不同学位类型培养的差异性基础上,同时结合校内导师与校外导师的特点,进一步细化和优化研究生导师遴选标准,严控导师入职资格;新任导师须参加省级和校级组织的导师培训,培训合格后才能持证上岗;建立导师招生资格年度审核制,实行评聘分离、动态管理,拒绝无课题、无经费、无成果的老师参与招生;评选优秀研究生导师,通过网站公告、微信推送、专题报告等方式积极宣传他们的先进事迹,发挥榜样带头作用;建立导师培养研究生的质量档案,对于指导的研究生论文在国家级、省级论文抽查工作中出现不合格意见的导师,暂停其招生资格,多次不合格者可以取消其导师资格,对于严重违反职业道德规范的导师,有必要让其退出导师队伍,打破导师资格铁饭碗,做到“能者上,劣者下”[11]。另外,通过校企、医教联合培养研究,让药学类专业教师深入到制药企业和临床等实训基地中去,通过交流与和合作来了解药品从研发直到使用的一系列过程和具体情况,这样可以使教师在课堂教学生能够将理论和实践联系一起,从而可以解决硕士培养过程中出现的理论与实践脱节的问题。同时还可以聘请药学类专业领域内的具有丰富实践经验的专业人员以客座教师的名义加入到药学院的教师乃至导师队伍中,针对客座教师的教学能力不足问题而展开培训工作,使其切实能够参与药学专业课程教学活动,鼓励其参与到能力训练课程和专业拓展课程的教学,进而打造一支双师型药学硕士培养的专业型的教师队伍,为药学类硕士培养质量的提升奠定坚实的保障基础[12]。

三结语

总而言之,我国高校在“双一流”改革模式背景下,针对药学类研究生培养必须重视其综合能力,并从课程体系优化、教学方式完善、加强质量评估等方面入手,构建起联合培养机制,为培养创新型综合性人才奠定基础,从而全面提升高校药学专业硕士培养质量。

参考文献

[1]宋沧桑,张阳,方甜甜,等.临床药学专业硕士研究生实践能力培养质量评价体系构建[J].中国医药导刊,2018,20(11):700-704.

[2]王东红,刘东,郑小林,等.中国工程硕士培养模式实证研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2007(05):131-134.

[3]臧林泉,潘雪刁,高君森,等.药学类院校研究生培养机制的改革[J].药学教育,2011,27(04):17-20.

[4]温众杰,王在易.“双一流”建设背景下生物类硕士研究生培养模式的创新研究——以华南师范大学为例[J].兰州教育学院学报,2019,35(05):125-127.

[5]张迪,刘雅茹.建立以岗位胜任力为导向的药学研究生教育改革体系[J].卫生职业教育,2014,32(02):5-7.

[6]刘彩红.关于全日制药学类硕士专业学位研究生导师队伍建设的思考[J].兰州教育学院学报,2016,32(08):93-94.

[7]张杰,刘立.依托实践基地提高药学硕士人才培养质量[J].改革与开放,2016(06):94-95.

[8]陈茂伟,伍伟锋,程鹏,等.新时期临床医学研究生培养目标的思考[J].西北医学教育,2010,18(06):1151-1153.

[9]幸海燕,陈剑鸿,李斌.临床药学专业学位硕士研究生培养模式探讨[J].重庆医学,2017,46(20):2865-2867.

[10]高颖,郭鹏,刘岱琳,等.药学专业硕士培养模式及质量控制体系的构建[J].基础医学教育,2015,17(12):1114-1117.

[11]谢贵兰.“双一流”建设和研究中的追问[J].教育现代化,2017,4(46):357-358.

[12]常敏慧,郑举.加强实践教学环节的质量管理的探讨[J].北京联合大学学报(自然科学版),2010,24(01):85-88.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/30952.html