SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:本文提出基于OBE教学模式对地方应用型高校专业学位硕士研究生的专业任选课《电网络理论》的教学改革进行了探索,并以南京工程学院的实际案例进行了实践。实践表明,紧跟行业发展,及时更新课程案例,实施“学习过程+教学过程”双主线效果反馈,能够实现课程的持续改进。通过引入结合科研方向的课程仿真及编程环节,能够有效提升学生的实践创新能力。

关键词:OBE理论;电网络理论;地方高校;实践创新能力

本文引用格式:李军,等.基于OBE理论的地方高校《电网络理论》课程的教学改革与实践[J].教育现代化,2019,6(95):26–28.

一 引言

“电网络理论”课程是对大学本科电路理论课程内容的深化和进一步扩展,主要体现在理论分析的系统性、综合性和概括性,以及基本原理和方法应用的灵活性上。该课程在电气工程及其自动化专业硕士生培养环节中有着重要作用,为后续更加深入地学习电气工程和解决电气领域中的实际问题打下一定的理论基础[1-4]。

二 OBE理念

基于OBE模式,即基于学习产出导向教育模式(Outcomes-BasedEducation,缩写为OBE),其核心内涵为“以学生为中心,构建‘产出导向’的人才培养体系,并持续改进之”。“以学生为中心”,即要求教育教学以学生的能力培养为中心;“产出导向”,即强调专业培养以用人单位对学生的能力要求、素质要求为导向;“持续改进”,即要求专业人才培养方案根据行业发展进行不断修订,使学生培养能够更加贴近行业企业需求。这一模式随着工程教育认证的开展,在本科生培养中逐步推行开来。而研究生的培养,要求更加注重其创新能力和工程实践能力的培养,如何在研究生培养过程中进行贯彻执行“产出导向”,需要针对性研究。

三“电网络理论”课程校际差异分析

“电网络理论”课程虽然在大部分电气工程及其自动化专业研究生培养院校都有开设,但当前该“电网络分析”课程方面的教学课程改革见诸文献和报道的数量较少[1-4]。近年来,北京交通大学电气学院的张秀敏[1]老师课程组(2017年)和杭州电子科技大学自动化学院的罗平[2]老师课程组(2017年)对matlab引入“电网络理论”教学进行了有益的尝试、中国农业大学信息与电气工程学院汤红卫[3]老师课程组(2019年)对混合式教学的设计进行了研究实践。上述文献均结合各自学校硕士研究生培养特点进行了论述,培养特点均有不同,且与南京工程学院的课程培养存在差异。

(一)学校定位不同[5],培养对象不同

前述院校均为部属院校或者地方与部级单位共建院校,其人才培养层次和定位与我校不同。我校定位于地方应用型高校,服务华东地区,服务电力行业。这些特点导致地方需求、行业需求需要在人才培养中有所体现,才能保证毕业生服务地方经济发展的目的。

不同类别的研究生应该有不同的培养目标,专业学位硕士的培养目标与学术型硕士培养目标是不同的,其侧重于实践能力和应用能力的提升,而不是学术科研创新能力,导致的课程设计过程中不能过多地侧重于理论的推导,需要设计合理的实践环节。

应用型地方高校服务地方经济发展、行业发展的定位与专业学位研究生实践能力、创新能力的培养定位是高度契合的,如何在教学过程中实现二者既定目标之间的紧密契合和效果的达成,需要针对性研究。

(二)课程定位不同,课程学时不同

电网络理论授课内容通常由两个部分构成:网络分析和网络综合。网络分析部分包括网络元件和网络的基本性质、网络图论与网络方程、网络函数、网络分析的状态变量法、灵敏度分析等。网络综合主要包括无源滤波器和有源滤波器的综合方法。目前,大部分高校该课程的授课侧重分为两类:一类为网络分析和网络综合并重类型;一类为侧重于网络分析授课类型[6]。

该课程在我校定位为选修课(18-20课时),结合我校服务于电力行业的实际情况,本校侧重于网络分析部分的授课,少量涉及滤波器的知识。外校定位为必修课程(36-40课时),通常兼顾网络分析与网络综合的授课内容。专业选修课程通常学时较短,定位于拓展研究生对技术发展前沿和实践能力的提升。学时较短一定程度上限制了实践能力的提升,如何在有限的时间内实现实践能力的提升,同时兼顾学生的个性化发展,这是需要兼顾的问题。

上述两个方面的差异表明,本课程的教学改革无法照搬上述文献中的相关做法,需要探索出适合于地方应用型高校的选修课程《电网络理论》的教学模式。

四 南京工程学院的课程改革与实践

(一)课改思路

“电网络理论”课程改革以OBE理论指导,以学生为中心,通过凝炼教学内容,设计教学环节,根据学生反馈,持续改进教学,从而达到在有限的教学时数内,提升学生学习效果,开拓学生视野,增强学生交流沟通和实践能力为目标。

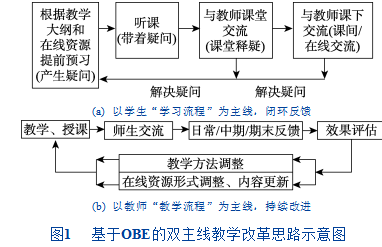

通过构建“以学生为中心,产出导向,持续改进”的“学”+“教”两个闭环,以提升学生的学习体验。

1.以学生的“学习流程”为主线,构建闭环反馈以提前下发的教学大纲、教学内容为指导,要求学生完成课前阶段的预习,并知晓授课阶段的授课内容及课后需要完成的作业、实践环节。并根据自身基础和对知识的掌握情况,利用在线微课资源进行课后复习或超前学习,并与老师在网上交流。

2.以教师的“教学流程”为主线,构建闭环反馈以学生的平时交流和中期反馈为指导,调整教学的教学方法、授课内容,并调整在线资源形式、更新在线资源内容。以期末反馈为指导,汇通课题组教师进行讨论,肯定优点,明确不足,持续改进。

(二)课改方法与措施

1.根据行业反馈,更新课程大纲

地方高校专业学位研究生的培养方案的制定需要紧密服务行业需求,故教学内容、教学大纲的制定也需要电力行业的参与。本专业毕业的研究生90%进入电力行业相关的运行、维护企业,比如供电公司、电力检修公司、电力建设公司、发电厂等单位。故本课程教学大纲的修订以国家电网公司代表的电力行业需求为主,主要包括了网络元件、网络基本性质、网络图论基本理论、矩阵分析法、状态变量分析法、灵敏度分析等网络分析的内容为主,从而实现在有限的学时数下进行授课内容的精炼,使本专业学生所学能够较为精准的服务行业需求和自身未来职业发展。

2.重视学生的课前准备阶段

教师在开学之前会把教学大纲发给每个学生,教学大纲详细地显示了本门课程的教学安排,包括详细的教学进度、教学内容、学生课前要做的准备以及课后需要完成的作业,这样每个学生都清楚教师下次课的授课内容及要点,从而确定自己应提前阅读的材料和课堂准备。在预习过程中,产生的疑问可以带到课堂上与老师进行重点探讨和交流,同时锻炼学生的思辨能力。

3.采用启发式的教学方法

研究生阶段课程教学对研究生知识的掌握、能力的提高和科学素养的培养具有重要作用。从某种意义上来看,掌握科学研究问题的一般方法比熟练记忆一些知识更重要。因此,在电网络分析理论课程教学过程中,不仅要让学生理解和掌握现有知识,还要使其把握知识的内涵和外延,注重引导学生解决问题的思路,让学生掌握解决科学研究的一般方法。在设计教学方法时,要打破传统“填鸭式”的被动教学模式,要以学生为课堂学习的主体,针对不同的教学内容,灵活运用提问、类比、短时讨论等教学方式,激发学生探索求知的欲望,培养其创新思维能力。

与本科生教学相比,对研究生研究能力的培养显得更加重要,因此可以将讨论课作为研究生课堂教学的一种重要方式,提前几周给学生布置一个讨论主题,让学生以小组的形式准备课堂讨论。通过学生课前国内外文献的查找、PPT的制作以及课堂的小组汇报,既能锻炼学生的信息搜集能力、书写和展示研究成果的能力又能提高学生的团队合作能力。

4.注意个性化培养

针对不同层次、不同兴趣的学生,教师学生推荐3-4本教学参考书,并教会学生利用学校图书馆里各类国内外文献数据库进行最新相关进展的补充和学习。同时建设以“微课”为主的在线“电网络理论”课程资源,帮助不同程度学生在课后能够根据在线资源进行复习总结或超前学习,从而实现个性化培养的目标。

5.加强实践环节

为了提高学生的实践创新能力,本课程在教学过程中给学生提供了仿真编程的动手实践的环节。由于本课程通常为为研一的第二学期开课,此时的研究生已经具有一定的工程软件的仿真或编程经验,此时通过将基于Matlab的计算机辅助分析引入教学实践中,可以获得较好的锻炼效果。通过分组给出一些实际应用类题目,结合各自的科研兴趣,结合“电网络理论”相关知识点进行研究。要求每组学生通过查找资料并编程仿真的形式进行完成,并进行演示分析结题答辩。

6.制定合理的教学评估方法

通过“过程性评估+终结性评估”的教学评估方法,对学生学习效果采取基于整个学习过程的评价机制,如将考勤、课堂测试等平时教学过程的表现及期末答辩、基于计算机的编程、仿真表现也引入教学评价中。同时,适当提高平时成绩的比例,从而鼓励学生积极、主动地参与全部的教学内容,最后的成绩也能更加全面综合地反映学生掌握知识的真实情况。

7.及时反馈,持续改进

课改过程中设计了中期反馈和期末反馈两个节点,以问卷调查的形式获得学生对于授课效果和授课方式的反馈。中期反馈一般在开课后3周左右进行,一方面学生在经过若干周的学习对该门课程有充分的体验和认识,另一方面也使得教师在后续的授课中有足够的时间根据反馈及时调整自己的教学方法和在线PPT资源的更新,属于过程控制。期末反馈通常是在结束课程之后,通过课程报告和课题答辩之后,对整个授课过程进行反思,并给出授课过程中的不足和值得肯定之处,以便在下个学年进行持续改进。

(三)课程改革成效

在OBE理论指导下,该门课程教学效果获得学生的认可和欢迎。从三个方面进行说明。

1.选课人数持续上升

连续选取了四届研究生的选课情况,如表1所示。

可见,选课人数从15级到18级,几乎实现了翻倍的效果,且稳定的60人左右(目前研究生每届招生人数稳定在80人左右),占比75%以上。

2.成绩构成的更趋合理

成绩构成的设计改进方面,初始版中总评成绩由平时成绩(占比30%)和期末成绩(占比70%)构成,且平时成绩即为考勤成绩,期末成绩即为报告成绩,导致学生对于该课程的积极性不高,且过于注重最终的报告成绩。通过进一步强调过程评价的构成,平时成绩由考勤成绩(10%)、作业成绩(10%)、课堂表现(10%)构成,期末成绩由编程答辩成绩(10%)、报告成绩(60%)构成。有效的提升了选课学生的学习积极性和授课效果。

3.实践创新能力更加突出

通过分组给定题目或结合科研方向自选题目的编程实现,有效提升了学生的实践创新能力。从表1可知,从17级开始进行编程创新能力考核后,仿真/编程案例有所提升。在分组实现仿真编程答辩的基础上,部分同学额外完成了科研方向中电网络理论相关知识点的关联编程/仿真,学生的科研兴趣和科研能力有一定幅度的提升。

五总结

本文针对南京工程学院专业学位研究生任选课程《电网络理论》进行了一定的改革和实践,总结如下。

1.基于OBE模式构建“产出导向”的人才培养体系,并持续改进之。以学生为中心,学生的期中和期末反馈,进行教学方法、方式的调整,在线资源课程库的同步更新,实现持续改进,提升学生教学体验。

2.紧密联系行业的人才培养体系持续修订。结合毕业生的主要行业流向,与行业保持紧密沟通和联系,及时吸纳行业实际案例,充实教学资源库;定期修订教学大纲,更新教学内容,保持与行业同步同行。

3.基于选修课程《电网络分析》的研究生实践能力提升路径探索。引入Matlab实践环节,利用课余时间和课后交流,并将其纳入过程考核。利用工程现场实际案例,分组进行仿真编程,锻炼学生的学以致用的能力。探索一条适用于选修课程的课余实践能力提升路径。

参考文献

[1]张秀敏,黄辉,马晓春,等.“电网络理论”课程教学体会与探讨[J].电气电子教学学报,2017,39(1):16–19.

[2]罗平,杭丽君.电网络理论课程教学模式研究与实践[J].教育教学论坛,2017,11(45):157–158.

[3]汤红卫,王贤湖.“电网络理论”课程的混合教学方法研究[J].电气电子教学学报,2019,41(01):99–102.

[4]梁贵书,董华英,宗伟.电路理论课程全方位教学改革与实践[Jl.中国电力教育,2007,(1):89–91.

[5]唐志军,吴笑峰,席在芳,等.面向实践创新能力的工科研究生培养模式探讨[J].山西:山西科技,2015,30(5):91–92.

[6]谢换林.电力企业经营管理体系探究[J].教育现代化,2015,5(11):170–172.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/30814.html