SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:跨文化适应是国际留学生在异国文化中所面临的重要问题。目前,国内对于来华留学生跨文化适应性的研究主要集中在社会文化适应或心理适应两个单维度的研究,将两者结合起来的实证研究相对较少。本研究将弥补这一缺憾,采用了已修订的Zung氏抑郁自评量表和社会文化适应量表,从在湖南高校进行对外汉语学习的210名来华留学生的心理适应和社会文化适应入手,探讨留学动机,性别,年龄,学历,文化距离,来华时间,汉语水平因素对跨文化适应的影响,以及心理适应和社会文化适应两者的关系。并运用社会科学统计软件SPSS22.0对数据进行了分析,研究发现不同因素对来华留学生的心理适应和社会文化适应状况存在显著影响,且来华留学生社会文化适应越好,心理适应问题则越少。

关键词:对外汉语教学;来华留学生;心理适应;跨文化适应

本文引用格式:周雪婷,等.对外汉语教学中来华留学生跨文化适应实证研究[J].教育现代化,2019,6(96):310-314.

一 导言

近年来,在共建“一带一路”倡议下,来华留学生人数不断增加。据教育部统计数据显示,2017年在华留学生生源国家和地区总数为204,各类外国留学者由2016年的44万人增加到了48.92万人,增幅约为11.2%。来华留学规模持续扩大,我国已成为世界第三、亚洲最大留学目的国。“一带一路”沿线国家留学生人数占总人数的64.85%,且增幅高于各国平均增速。[1]一方面,由于中国政府奖学金吸引力度的提升,来华留学生源量不断扩大,促进来华留学的高层次,高质量发展。另一方面,来华留学生事业是推动共建“一带一路”,加强中国与他国文化交流,增进与他国友谊的独特战略资源。与此同时,为提高国际来华留学生高等教育质量,教育部制定了《来华留学生高等教育质量规范(试行)》,其明确提出要注重学科专业水平,加强对中国的认识和理解,提升来华留学生语言及跨文化能力,达到更高层次的人才培养目标。[2]可见,面对如此之多的来华留学生,重视其在华学习、社会生活等方面所面临的跨文化适应问题十分有必要。

二 跨文化适应理论概述

最初,跨文化(acculturation)一词由美国的鲍威尔(J.W.Powell)提出,其认为跨文化是由于文化模仿使心理产生变化的现象。[3]随后,Redfield,Linton&Herskovits提出,“跨文化适应指具有不同文化背景的个体或群体在连续、多样的文化互动过程中,致使文化模式产生变化的活动现象。[4]一定程度上来说,跨文化适应是个体与社会、群体等在相互作用影响后,对异国主体文化由不熟悉,不认同到熟悉,包容,接受的过程。Lysgaard(1995)的U形曲线理论认为,跨文化适应是一个不断发展变化的过程,跨文化适应者会经历一个蜜月期,由于不断接触新文化,新鲜感逐渐退却,文化适应性会有所下降,经过调整再次达到较高水平。[5]Oberg(1960)提出“文化冲击”理论,依据跨文化适应者的生理和心理状态,他将文化冲击的过程分为:蜜月期,危机期,恢复期和适应期四个阶段,而此过程中每个阶段的时间并非固定的。[6]韩国心理学者Kim(2001)的适应理论指出,跨文化交流是文化群体或个体向异国文化学习发展的一个长期积累的过程,这一过程呈现螺旋式的发展轨迹,跨文化适应者需不断克服外界直接或间接施于的压力,突破自我逐步成长。[7]

20世纪,心理学领域逐步关注到跨文化适应由注重行为层面转变为注重心理层面,格拉弗斯(Graves)提出了“跨文化心理适应”(psychological acculturation),其主张从个体出发,研究跨文化适应中心理适应的问题。Ward等人提出,跨文化适应可分为两个维度:心理适应维度,社会文化适应维度。[8]其中心理适应指个体的心理健康度及生活满意度,社会文化适应指个体在新文化环境中的适应程度。

三研究问题和研究假设

由于国内从社会文化适应、心理适应双维度出发的相关实证研究较少,除此,跨文化适应的研究对象大多是经济发展较快的北京,上海等地区的留学生,且留学生来源国也是欧美国家居多。鉴于此,本研究试图以留学生心理适应性和社会文化适应性为研究内容,探讨在中国社会环境中来华留学生留学动机和人口统计学因素与它们的关系。并提出了以下三个研究问题及相关假设:研究问题1:留学动机如何影响来华留学生的社会文化适应和心理适应层次?

假设1:留学动机越强,来华留学生的心理适应和社会文化适应越好。

研究问题2:来华留学生的背景(性别,年龄,学历,文化距离,来华时间,汉语水平)如何影响其社会文化适应和心理适应?

假设2:男性来华留学生比女性来华留学生的心理适应和社会文化适应好。

假设3:来华留学生年龄越大,学历越高,文化距离越远,来华时间越长,汉语水平越高,心理适应和社会文化适应越好。

研究问题3:来华留学生的社会文化适应与心理适应是否显著相关?

假设4:其社会文化适应越好,心理适应问题则越少。

四 研究途径及方法

随着“一带一路”政策的提出,东南亚国家,非洲国家的来华留学生也在攀升,留学的地区也不再仅仅局限于发展较快的城市。湖南省作为中国的内陆省份的代表,拥有三所国家“211”工程院校,以及独特的湖湘文化,吸引了不少留学生来湘进行汉语学习。为解来湘留学生在对外汉语学习,生活,心理等方面受文化差异影响的现状,面临的跨文化适应问题,以及针对特定情况需采取的应对策略,因此,本调查采取随机抽样的方法,选取了湖南大学,中南大学,湖南师范大学,长沙理工大学,长沙医学院等几所高校的来华留学生为调查对象,并分为两个样本群,样本来自世界各地。第一个样本群采用问卷调查,样本群包括湖南几所高校留学生230人;第二个样本群采用访谈调查,样本群为从230人中挑选出的6名自愿接受访谈的来华留学生。

本研究调查问卷主要包含四部分。第一部分为人口统计信息,包括来华留学生的国籍、性别、年龄、汉语水平、学历、来华时间。本研究参考并修订了Gilllespi的动机量表(Cronbachs Alpha=0.892),使用了由12个题项构成的来华留学动机问卷,W.K.Zung(1965)的《抑郁自评量表》(SDS),共20个项目,该量表“广泛应用于跨文化适应研究,信度和效度令人较满意”[9]。同时参考并修订了Ward和Kennedy(1999)的社会文化适应量表(Cronbachs Alpha=0.932),使用了由27个题项构成的社会文化适应问卷。本次问卷调查共发放问卷230份,回收有效问卷210份,问卷有效率为91.30%。

访谈调查选择了不同留学时间,不同国籍的个体6人,长期留学(2年以上)3人(其中男2人,女1人),短期留学(1年及以下)3人(其中男2人,女1人)。本次访谈使用了自编访谈提纲,访谈内容主要涉及心理适应及社会文化适应两个层面,旨在具体了解与分析来华留学生留学动机、跨文化适应问题的影响因素。

五数据分析

针对湖南几所高校来华留学生的身心健康适应情况,对含20个项目的抑郁自评量表调查问卷进行描述性统计。并分别以社会文化适应程度、心理适应程度为因变量,我们进行了线性回归分析,笔者从留学动机,年龄,性别,文化距离,汉语水平,来华时间,学历7个维度使用SPSS22.0进行统计,分析这7个自变量对跨文化适应中心理适应,社会文化适应的影响。

(一)来华留学生的心理适应情况

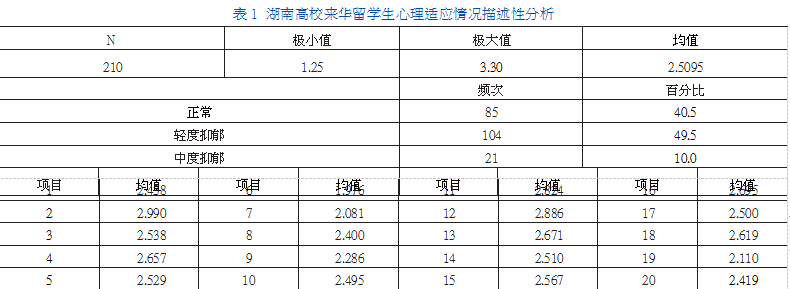

对210名湖南高校来华留学生心理适应情况进行描述性分析,统计结果如表1所示。均值为2.509<3.000,表明来华留学生心理在心里适应方面整体表现良好。在20个项目中,项目2(我感到早晨心情最好)均值(2.990)较其他19项为最高,表明大多数来华留学生早晨心情不佳,心理适应状况较差。此外,项目11(我的头脑像往常一样清楚)和第12项(我做事情像平时一样不感到困难)获得均值分别为2.824,2.886,我们可以看出,大多数来华留学生在中国做事情会遇到困难,不像在自己国家一样顺利,且在一些时候这些来华留学生由于心理上的不适应导致自身头脑不清晰,时而思维混乱。但项目6(我心中仍然充满爱)获得最低均值1.976,我们可以看出,尽管如此来华留学生做事情时会遇到种种困难,但其仍保持积极心态,以乐观的态度面对。

由表1可以看出,49.5%的来华留学生在心理方面表现出轻度抑郁。由于在问卷调查中要求受试者对其上周的个人表现和心理状况做出检验,且本数据于留学生秋季期末考试前一个月所收集,因此可以合理地解释此结果。对于大多数来华留学生来说,考前会感到焦虑和紧张,大多数时间会在图书馆,实验室和宿舍学习。在访谈过程中,受访者3和受访者6说到他们更喜欢在图书馆或图书馆学习,因为可以和朋友一起学习,有时测试卷是中文难以理解时,会倾向于请求中国朋友帮忙,他们认为图书馆是个好地方。显然,考试对于来华留学生来说是很重要的且存在一定困难的,考前压力使其心理生理会有一定变化,如一些来华留学生可能会在考试前哭泣,心跳加快等,因此对来华留学生心理适应层面的关注与调整十分重要。

(二)来华留学生的背景与社会文化适应关系

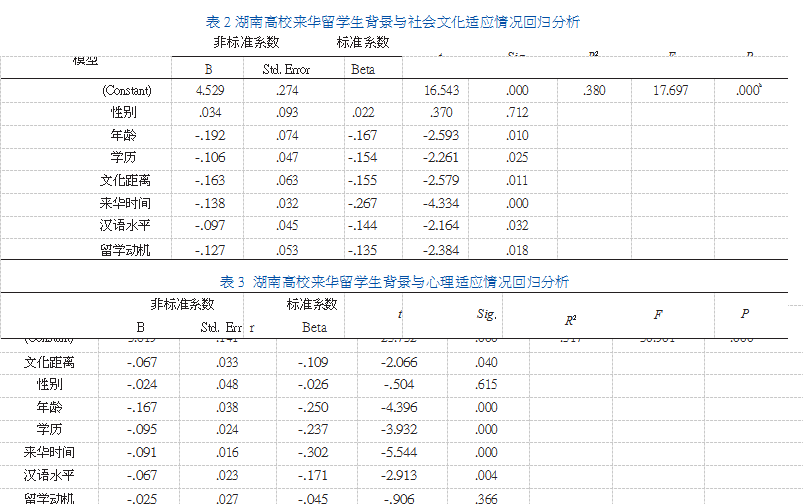

研究以社会文化适应程度为因变量,探讨来华留学生的留学动机,背景(性别,年龄,学历,文化距离,来华时间,汉语水平)与社会文化适应的关系及影响,因此,我们进行了线性回归分析,回归结果表明:自变量文化距离,年龄,学历,来华时间,汉语水平,留学动机回归系数都通过了显著性检验,如表2所示。

表2显示,F统计量为17.697,其Sig小于0.05,说明该模型具有统计意义。回归结果显示:表2中自变量文化距离,年龄,学历,来华时间,汉语水平,留学动机的回归系数均为负数,且P=0.000<0.05,表明6个自变量与因变量社会文化适应程度有负向预测作用。即来华留学生其文化距离越远、年龄越大、学历越高,来华时间越久、汉语水平越高、留学动机越强,社会文化适应越好。

具体而言,文化距离较远的来华留学生,如欧美来华留学生其社会文化适应性较好,相比较受儒家文化影响深的日韩来华留学生,其更能主动接受挑战新东西,社会文化适应性较好。年龄大,学历高,汉语水平高,来华时间久,留学动机强的来华留学生更能适应东道国的文化环境,如语言障碍少,能更好地理解当地语言,了解当地的风俗习惯。留学动机强的留学生,其做事积极性高,做事较主动,能更好地来适应当地社会文化。

(三)来华留学生的背景与心理适应关系

研究以心理适应程度为因变量,探讨来华留学生的留学动机,背景(性别,年龄,学历,文化距离,来华时间,汉语水平)与心理适应的关系及影响,同样地,我们进行了线性回归分析,如表3所示。该模型F统计量为30.901,且P=0.000<0.05,说明该模型具有统计意义。回归结果显示:自变量文化距离、年龄、学历、来华时间、汉语水平的回归系数均小于0,利用T检验发现其对应Sig值小于0.05,说明文化距离、年龄、学历、来华时间、汉语水平对心理适应有显著负向预测的作用,即文化距离越远、年龄越大、学历越高,来华时间越久、汉语水平越高,心理适应能力越强。其中,自变量来华动机的Beta绝对值(3.02)最大,说明留学生来华时间对其心理适应状况影响最大。此外,表3显示留学动机的Sig值为0.366,大于0.05,表明留学动机与心理适应无显著的关系。

具体而言,留学生来华时间越长,学历越高,汉语水平越高,年龄越大,化距离离得越远,在心理适应方面遇到的问题就越少。由于西方国家与亚洲国家所处文化环境不同,来自西方国家与亚洲国家的留学生个性有所差异。如:相关研究表明,韩国留学生与日本留学生往往会形成一种“圈子文化”。他们通常与本国学生有较多的接触互动,而缺乏与东道主国家学生的交流,一定程度上将会影响其在中国的心理适应情况。[10]

(四)来华留学生的社会文化适应与心理适应情况

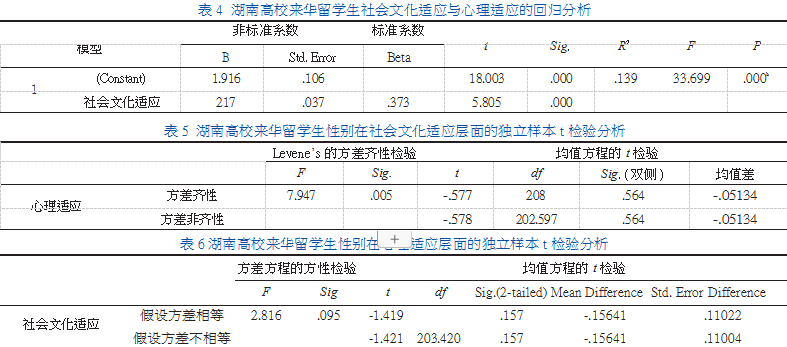

为探讨来华留学生社会文化适应与心理适应间的关系,笔者对两者进行回归分析。表4显示,F统计量为33.699,且P=0.000<0.05,说明该模型具有统计意义。社会文化适应的回归系数β为0.217,利用T检验发现对应Sig值为0.000,小于0.05,说明社会文化适应对心理适应有显著正向预测的作用,即来华留学生社会文化适应越好,心理适应问题越少,此研究部分支持了假设4。因此,在增强来华留学生的心理适应能力时,需关注其社会文化适应状况,为留学生提供生活、学习,社会交际等方面的帮助。

(五)来华留学生性别对社会文化适应与心理适应状况的影响

研究对心理适应量表及社会文化适应量表运用独立样本t检验分析,对来华留学生男女性别差异方面作出较清晰的对比,探究性别来华留学生性别差异是否对其心理、社会文化适应有显著影响。如表5所示,F=7.947,Levene’s方差齐性检验的P值=.005<.05,表明来华留学生男女性别间的方差值不满足Levene的方差齐性检验假设,且T检验的P值=0.564>0.05,因此来华留学生心理适应在性别方面无显著差异。如表6所示,F=2.816,Levene’s的方差齐性检验P值=0.095>0.05,说明来华留学生男女性别间均值的方差满足齐性,所以t检验的结果应该看均值齐性t检验中假定方差相等行,结果显示P值=0.157>0.05,得出两总体均值无显著差异的结论,即来华留学生在社会文化适应方面无性别差异。

五 研究结论及建议

上述研究发现,49.5%的来华留学生在心理层面表现出轻度抑郁,由于一定的考试压力,来华留学生内心产生紧张与焦虑感。且研究结果表明,来华留学生的社会文化适应程度越高,其心理适应问题则越少,因此,来华留学生的心理健康应该得到高度重视。美国心理学家班杜拉认为人的行为是后天习得的,人具有很强的学习能力,能通过自己内心的设定标准作出调节。在此过程中,可通过老师、辅导员、朋友的帮助及自身的心理调节与博弈等,进入适应期。[11]因此高校可通过一系列有效手段,提升来华留学生的跨文化适应能力。可建立心理咨询室,开展易于留学生接受的心理咨询工作,分别对短期和长期留学生进行针对性辅导。如:为短期留学生多开展以如何适应新社会文化环境为主题的讲座;为长期留学生,可以开设以学习、职业规划作为主题的相关课程,帮助来华留学生克服心理适应与社会文化适应的问题。另一方面,可通过网络途径,例如:帮助留学生建立网络交流群,朋友圈,加强与本国朋友和他国朋友的交流,缓解由于文化冲击而产生的压力。

研究表明,留学生来华时间越久、汉语水平越高、留学动机越强,社会文化适应越好。因此,政府可通过一系列奖学金鼓励政策,吸引留学生来华进行对外汉语学习,对来华留学生加强语言训练,如校方可采取多种中文培训方式,提升其汉语水平;开展充满中国传统文化色彩的活动,如:开设特色剪纸、中国书法等课程;在对外汉语教学中,讲好中国故事,寓教于乐,使留学生增强学习兴趣。其不仅为各国留学生文化交流搭建平台,也可促进来华留学生更好地适应东道国生活环境,提升其社会文化适应能力。

参考文献

[1]http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201803/t20180329_331772.html.

[2]http://www.m oe.gov.cn/s rcs ite/A20/m oe_850/201810/t20181012_351302.html.

[3]http://en.wikipedia.org/wiki/Acculturation.Acculturation.

[4]Redfield,R.,Linton,R.,&Herskovits,M.J.(1936).Memorandum for the study of acculturation.American Anthropologist,38(1),149-152.

[5]LYSGAARD S.Adjustment in a foreign society:Norwegian Fulbright grantees visiting the United States[J].International Social Science Bulletin,1955(7):45-51.

[6]OBERG K.Cultural shock:Adjustment to new cultural environments[J].Practical Anthropology,1960,7(4):177-182

[7]Kim.Y.Y.Communication and Cross-Cultural Adaptation:An Integrative Theory[M].Clevendon,UK:Multilingual Matters,1988.

[8]Ward,C.&Kennedy,A.The Measurement of Sociocultural Adaptationt[J].International Journal of Intercultural Relations,1999,23:663

[9]Ward.C.,Okura.Y.,Kennedy.A,&Kojima,T.The UCurve on Trial:A Lungitudinal Study of Psychologicai and So-ciocultural Adjustment during Cross-cultural Transition[J].Internatonal Journal of Intercultural Relations,1998:282-283.

[10]文雯,刘金青,胡蝶,等.来华留学生跨文化适应及其影响因素的实证研究[J].复旦教育论坛,2014,12(05):50-57.

[11]陈秀琼,林赞歌.来华安哥拉青年跨文化心理适应相关因素研究——以在厦一百多名安哥拉留学生为例[J].西北人口,2017,38(06):36-43.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/30328.html