SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:作为培养高素质技能人才的摇篮的高职院校,如何培养符合职业教育规律,体现职业教育特色的“双师型”教师成为高等职业教育院校的重中之重。文章在总结发达国家高职教育经验基础上,分析我国高职院校“双师型”教师培养存在的问题,构建政府、学校、企业三方合作培养模式,并进一步提出相应措施建议。

关键词:产教融合;高职教育;“双师型”青年教师

本文引用格式:袁明慧等.产教融合背景下高职院校“双师型”青年教师培养模式分析[J].教育现代化,2019,6(92):149-151.

经济发展新常态下,高职教育的产教融合迎来了新的挑战。《现代职业教育体系建设规划(2014—2020年)》

对职业教育产教融合提出了新要求,即2015年产教融合、校企合作体制基本建立,到2020年,形成产教深度融合的现代职业教育体系[1]。

在产教融合、教育教学改革、产业转型升级衔接配套的背景下,加快建设一支熟悉产业状况、服务产业转型、支撑产业发展的高素质专业化的“双师型”青年教师队伍,是提高人才培养质量,推动高职教育科学发展的根本保证[2]。

作为培养高素质技能人才的高职院校,如何培养符合职业教育规律,体现职业教育特色的“双师型”教师也是高等职业教育院校工作的重中之重。

1985年,关于高等职业教育的教师素质提出了一个新的概念,即“双师型”教师。对于高职“双师型”教师这一概念的界定,尚无一个权威统一的表述,从目前的研究成果看,主要有着以下几个较为集中的说法:一是“双职称型”或者“双证书型”,即教师在获得教师系列职称外还需要取得另一职称或另一本资格证书;二是“双素质型”或“双能力型”,即教师既要具备理论教学的素质,也应具备实践教学的素质,既能胜任理论教学,又能指导学生实践;三是“双融合论”,即既强调教师持有“双证”,又强调教师“双能力”[3]。

随着国家政策支持和引导,职业院校对适应新形势的“双师型”教师队伍的建立和培养越来越重视。高职院校“双师型”青年教师队伍的培养应结合学校实际发展状况和教师的合理需求,以人为本,将教师的长远发展作为基本出发点和落脚点,激发教师的积极性和内在潜力,促进教师自身成长及高职院校的可持续发展。

一产教融合背景下高职院校“双师型”教师培养问题

(一)发达国家高职院校教师培养的经验

综合德国、日本、澳大利亚等发达国家,其高职院校的教师培养具有以下显著特点:

1.各级政府充分重视,提供强有力的立法和制度保障

依法治教是发达国家职业教育的重要特点。各级政府通过立法,制定相关法律法规,阐明教师继续教育的规范、任职资格、进修内容及考核激励操作办法等。通过法律层面的规定和严格执行,维护和促进各阶段职业教育的开展。

2.校企合作,企业积极参与教师培训

依托全社会资源,推动企业积极参与职业教育师资培养。教师在企业中实践,企业技术人员在高校担任兼职教师,解决双师短缺和教师培养的难题,进一步推动校企合作,形成一体化培养模式。

3.严格的职业教育教师准入制度,分类分级培训体系

发达国家高职教师的准入门槛较高,除了要求具备资质证书、科研能力和教学能力外,还要求必须具备职业实践经验。教育层次、方式多样化、培训渠道多元化、培训时间灵活化、培训对象广泛化,职业教育分级分类,体系完善。

4.“实践导向”,注重教师的实践经验与应用能力

综观德、澳、美等国的高职师资培养理念,都一致认为高职院校教师必须具备一定的职业技能[4];教师在具备专业理论知识基础上,还要掌握专业实践操作技能;树立终身学习理念,不断接受职业培训,并整合和融会贯通到学校教育目标和人才培养任务中去。

(二)我国高职院校“双师型”教师培养存在问题

1.“双师型”教师队伍来源单一,数量不足

职业院校“双师型”教师队伍建设比例明显不足。许多高职院校采用事业单位招聘考试录入新教师,倾向于硕士、博士等高层次人才,多为35周岁以下的青年教师。青年教师刚从学校毕业,具有一定的理论基础,但缺乏工作经历、实践操作技能;而有一定工作经验、技术实践能力的企业优秀人才学历并不是很高,缺乏教学经验,受地方、学校政策、编制、福利待遇的限制,很难进入高校。

2.“双师型”教师名不副实,知识、能力不足

高职院校“双师型”教师应该具备一定教育理论知识;在从事专业课教学时,熟悉操作精通原理,把专业实践能力和教学实践能力有机统一,有效地展现、传授给学生。但目前,高职院校一般将获得“双证”的教师认定为“双师型”教师,常常出现有证书,但其知识、能力未必达到“双师”素质要求[5]。

3.“双师型”教师队伍标准、建设目标、要求不明确

国家没有明确具体的高职院校“双师型”教师专业标准;国家、社会对高职院校教师的专业素质要求、队伍建设的预期目标不明确。这也导致了高职院校“双师型”教师队伍的建设目标、要求不明确,投入不足,资格认证、考核、评价等制度不完善。

4.“双师型”教师队伍缺乏培训、激励机制

很多学校对“双师型”教师的专业素质提升不够重视,缺乏完善的培训机制。校企合作方式单一、培训形式跟不上信息化新形势发展,培训内容多为理论培训,无法实现理论和实践有效整合,难以提升专业实践能力。

“双师型”教师薪酬待遇不高,对高技术人才缺乏吸引力。教师的实践成果在绩效考评、年度考核、职称晋升、聘任等环节上没有分类、分层激励,教师参加企业挂职成为一种负担,缺乏有效激励机制。导致教师重科研和理论教学,轻实践技术。

5.“双师型”教师队伍建设缺乏政策、法规支持

当前国家政策尚未出台和颁布专门针对“职业教育校企合作”的政策法规,只有部分省市出台了一些校企合作方面的意见、办法、条例、规定等。

职业教育校企合作缺乏政策法规的维护,缺乏外部推动力量,企业参与积极性不高,不愿意接受教师到企业顶岗挂职;教师挂职锻炼仅停留于企业为教师提供实践机会的“浅层”合作,未涉及真正提升专业素质的“深层”合作[6]。

二产教融合背景下高职院校“双师型”青年教师培养模式分析

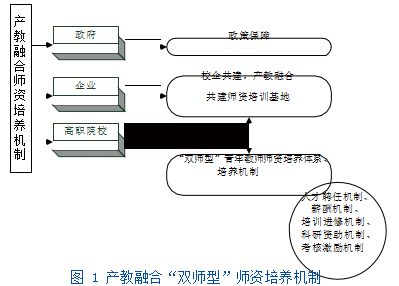

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》提出:“推进政府统筹、校企合作、集团化办学为重点,探索部门、行业、企业参与办学的机制”。产教融合背景下,高职院校“双师型”青年教师队伍培养,需要教育行政主管部门、学校、企业三方合作,在政策及法规策略支持下吸引企业和学校共同合作,培养不仅具有先进的职教理念,扎实的理论知识和丰富的教学经验,而且具有较强的专业实践操作能力的教师。

(一)教育行政主管部门提供政策保障措施

政府必须发挥主导作用,逐步制定有利于校企合作的方针与政策,为产教融合提供良好的制度保障。教育行政主管部门应结合国家及当地的情况明确“双师型”教师的标准,制定切实可行的聘任标准,作为学校招聘人才的依据。

在产教融合背景下,可由政府教育行政主管部门牵头,寻找一些行业龙头企业作为师资定点培训企业,让教师能够真正在企业顶岗实践,提高动手操作能力,吸引更多的企业与学校深度合作。

政府部门应出台企业参与职业教育配套的鼓励政策,通过资助、资金扶植等方式,减轻企业负担,提升企业在“双师型”教师培养的参与度。

(二)产教深度融合,校企共建师资培训基地

产教融合背景下,高职院校和企业应当形成战略合作伙伴关系,共同建立“双师型”师资培训基地,共同探讨人才培养和教师培养,逐步形成双赢的长效合作机制。

企业根据岗位能力需求,通过项目引领师生融入企业环境并投入到行业实践。学校作为主要参与方,可以引进和聘请企业专家、技术人员,或以大中型企业作为培训基地,有针对性地对教师进行专业培训。高校与企业联合共建产业技术联盟,就企业生产中存在的实际技术问题,开展“产学研用”协同创新,为提升“双师型”教师素质能力提供平台保障。

(三)科学制定高职院校多元化师资培养体系

高职院校要从学校发展战略的高度重视青年教师的培养工作,明确培养目标,制定培养方案、计划。

1.明确“双师型”教师培养标准及目标

高职院校教师培养工作的最重要任务,是从学校层面明确符合高校发展特色的“双师型”教师标准和目标;结合刚入职的青年教师的职业规划,找准专业成长目标。

2.形成一体化的培养过程,保障全面培养内容

强调一体化的培养,全程关注教师成长,让青年教师明确不同阶段的发展规划。全面化的培养内容,不仅是在教育教学、行业实践及教科研等方面的提高,还包括教师职业道德、职教理念、社会责任感方面,促进教师自身素质的全面提高,为成为技能型“双师型”青年教师打好基础。

3.多样化的培养方式,多渠道的培养途径

拓展多渠道的培养途径,根据教师发展阶段和专业特点,选取不同的培养方式,充分利用各类培训:如教育行政主管部门组织实施的专项培训、高职院校主办的培训,以及校内的传-帮-带,企业参观、指导、演练,学历进修、出国访学等等。

(四)完善高职院校青年教师培养机制

1.健全人才选聘机制,拓宽人才引进渠道,优化教师结构

人员招聘与筛选是保证师资队伍质量的关键之一,高职院校在教师选聘时要充分认识理解“双师型”人才的内涵,严把准入关。

高职院校应拓宽“双师型”高层次人才引进渠道,既要引入研究型的教授、博士、硕士等高学历人才,也要优先聘用有一定理论水平和学历层次的高素质的应用型、技能型的企业技术骨干及优秀人才。通过“外引内培”,意向挂职、短期工作、项目合作等柔性方式形成“混编双师”教师队伍,优化教师结构。

2.完善青年教师培养的薪酬机制

目前教师的工资、奖金和津贴都是与技术职称、行政级别、职业年限挂钩,对于刚入职的青年教师大多处于安家立业阶段,要承担大量的教学任务,而薪酬处于中等偏下甚至是最低水平,经济压力大,工作积极性会受到影响。完善青年教师培养的薪酬机制,设置激励措施,减轻青年教师的生活负担,在满足其正常的生活需要的基础上,督促青年教师更快、更好发展。

3.建立系统、完善的培训进修制度

完善培训机制,做好系统化规划,形成职前职后一体式发展,通过多途径的培训体系,实现培训内容、形式多样化,以客观合理的培养制度为保障,并不断完善。

4.建立青年教师培养的科研资助机制

在教师职业生涯发展中,科研是核心工作任务之一,但青年教师从业时间短,缺乏项目经验累积和申请指导,科研方面存在缺陷。为促进高校青年教师科研创新能力的培养,高职院校应当设计科学合理的科研资助机制,通过科研配套资助,激发教师产学研一体化的积极性。

5.构建有效的考核激励机制

刚入职的青年教师必须面临婚姻、住房和家庭等诸多生存问题,基本需求得不到满足,教学、科研受到影响。为促进青年教师更高需求的发展,高职院校需要建立健全青年教师成长激励机制,完善师德、育人、教学、科研、实践等考核评价体系,通过配套激励青年教师追求更高层次发展。

三 结语

产教融合是职业教育的主要特色和发展方向。结合以上教师培养经验和培养机制,产教融合背景下高职院“双师型”青年教师培养可从以下推进:

(1)强化培养工作的管理,形成一个系统的、全面的培养机制:确定目标,制定计划,形成制度、可操作的标准;建立专门的管理机构,设立专项经费,加强教师培养工作的规范化。

(2)关注教师需求,制定职业生涯规划:根据青年教师的成长规律和特征,制定教师职业生涯规划,确定不同成长阶段的职业发展目标和计划,有针对性的实施不同的培养计划。

(3)资源整合,多位一体的多元化培养:政府、行业、企业、学校多位一体,充分利用地域优势、产业特点,集合资源,构建高职师资培训基地,进行“双师型”职业技能培训。

(4)采取有力措施保障培训效果:地方政府出台相关政策和文件,政策支持、资金扶持师资培训基地的建设,促使各类企业承担培训任务和教师的职后培训工作;学校也应当有专门的激励措施,保障教师提升自身专业素质积极性。

参考文献

[1]牛士华,福明.新常态下深化高职教育产教融合研究[J].教育与职业,2016(4):25-27.

[2]叶生华.进一步提升高职院校“双师型”教师素质的思考[J].金华职业技术学院学报,2012(6):4-6.

[3]仲丛友,陈雪.组织气氛、胜任力与工作绩效的关系:基于“双师型”教师的实证研究[C].2011年信息技术、服务科学与工程管理国际学术会议,2011.

[4]龚蓓.高职教师“双师素质”培养的实践研究——以A校为例[D].硕士学位论文,上海:华东师范大学,2009

[5]周爱成.高职路桥类“双师型”教师队伍建设路径初探[J].新课程研究,2017(6):80-82.

[6]左彦鹏.高职院校“双师型”教师专业素质研究[D].硕士学位论文,大连:辽宁师范大学,2016.

[7]李丽华.高职院校“双师型”教师队伍建设情况调研报告——以辽宁省为例[J].现代教育管理,2010(10):72-75.

[8]许莉莉,潘小游.产教融合背景下高职院校“双师型”青年教师队伍建设研究[J].科教导刊,2016(25):78-79.

[9]王燕令,田力,吴学红,何永宁,张雪龄.大学青年教师教学能力培养引导机制探讨[J].教育现代化,2019,6(43):76-77.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/30145.html