SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:随着人工智能技术的快速发展,其与电气自动化领域的结合越来越紧密,但是目前电力电子技术课程内容仅局限于传统基础知识,教学内容与时代背景脱节。本文针对目前电力电子技术课程内容局限问题,提出“人工智能+”背景下“电力电子技术基础”课程教学改革思路:结合人工智能技术在电力电子技术领域的应用实例,通过教学内容和教学方式的改革,启发示地让学生掌握人工智能背景下的电力电子技术特点,为我国培养自动化领域的创新型人才。

关键词:人工智能技术;电力电子技术;仿真实验;教学改革

本文引用格式:刘辉,等.“人工智能+”背景下“电力电子技术基础”课程教学改革[J].教育现代化,2019,6(97):66-68.

一 引言

“电力电子技术基础”作为自动化及其相关专业的一门重要专业基础课,是学生们学好后续众多专业课的重要保障[1]。基于该课程的重要地位,目前全国各高校对“电力电子技术基础”课程教学非常重视,进行大量教学改革工作并取得了丰硕的研究成果[2-4]。但是,关于课程前沿性内容的改革却少有人关注。高校教育是我国新兴人才的主要培养方式,其目的是为国家输送大量前沿型、创新型和实用型人才。为此,高校的课程建设应该与课程相关领域的前沿知识紧密结合。在为学生打下结实专业知识基础的同时,还需要培养学生的前瞻性和创新性,真正做到“立足当下”与“放眼未来”。

人工智能是一门新的技术科学,它属于计算机科学的分支,是一种融合信息理论、控制方法和计算机应用的综合学科体系。电力电子技术是一门属于电气领域的新兴技术,其目的在于使用电力电子元件对电能进行变换和控制。人工智能技术与电力电子技术结合的有优点包含两个层面。在技术层面,人工智能技术可以提高电气系统的操作效率,提高电力电子电路的鲁棒性从而减少反应时间,最终起到简化电力电子工程电路的作用。同时人工智能技术还可以提高传统电力电子系统的控制精度。在经济层面,相比于传统电力电子技术,智能化后的电力电子技术具有更高的经济价值,大大减少了人工成本,从而提高工程企业的生产效率。因此,随着现代技术的发展,为了减少运行成本,提高工作效率,把人工智能的先进研究成果与电力电子技术控制相结合必定是未来的主要研究方向。

在这样的背景下,结合当前人工智能技术在电气自动化领域的火热研究现状,我们认为进行“人工智能+”背景下“电力电子技术”课程教学改革思路探索意义重大。

二 现存教学缺陷分析

由于“电力电子技术”内容繁琐,知识零碎抽象,实践性较强且技术更新迭代周期较短,现有的陈旧教学体系越来越不能满足国家对人才培养的要求。目前“电力电子技术”的教学缺陷突出表现在以下几个方面。

(一)教学内容局限,缺乏前瞻性探讨

“电力电子技术”课堂内容包含各种电力电子器件、整流电路、逆变电路、直流-直流变流电路、交流-交流变流电路、PWM控制技术、软开关技术、电力电子器件应用的共性问题、电力电子技术的应用等。这些内容局限于传统电力电子技术的知识体系,缺少对前沿技术的应用与探讨,导致目前教学内容不能充分满足国家对于培养前沿型、创新型和实用型人才的要求。在为学生打下良好的专业知识基础的同时,目前的教学大纲缺少从理论知识向前沿应用迈进的步骤。

(二)教学方式枯燥,缺少自主性与交互性

目前“电力电子技术”的教学思想还是以老师课程教授知识为主,忽略了教学培养的本质是对学生能力、素质和创新意识的培养,从而导致学生学习侧重于对知识点的死记硬背,忽视了自身实践动手能力与创新应用能力的培养。其次,在教学形式上,教师依旧是课程的主导者,从而忽视了学生在课堂中的主体地位,导致课程讲授知识点过多过细,学生在课堂上缺少讨论交流的机会,降低了学生学习的自主性。而且课堂教学严重依赖电子课件,老师教学进程过快,课堂沉闷,交互性差[5]。

(三)教学实验单一,与技术应用脱节

目前各高校的“电力电子技术基础”课程实验教学环节普遍没有受到重视,存在有效实验课程少、实验设备不全、实验教学与理论教学进度不一致等问题。而且教学实验的内容单一,仅仅是对课堂知识的简单复现,且多为验证性或演示性实验,导致学生缺少亲自动手设计、实现和调试电路的机会,难以培养学生的创新性动手实践能力。基于以上原因,导致目前“电力电子技术基础”的实验教学没有达到应有的作用,无法帮助学生对课堂教学所学知识进行巩固升华。

三 教学内容与方式改革

针对上述“电力电子技术”课程教学存在的相关问题,本课题组针对“人工智能+”背景下“电力电子技术”进行相关探索改革,以增加该课程的前沿性与创新性为目的,从教学内容制定、教学方式创新和教学实验设计三方面,对现有“电力电子技术”课程教学进行大胆创新与改革。其具体内容如下。

(一)课程内容制定

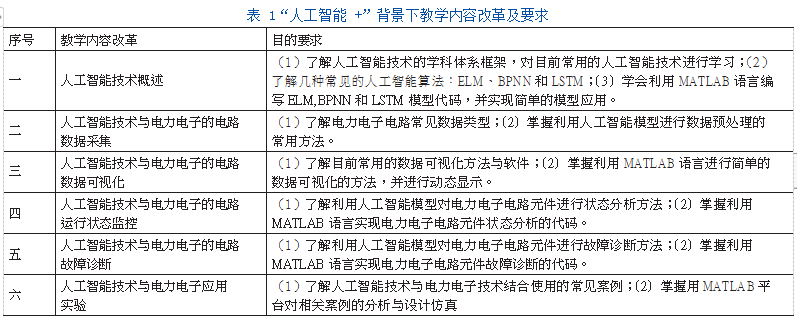

目前人工智能技术在电力电子技术领域的应用主要包含以下方面:(1)数据智慧采集:对电力电子电路中涉及到的所有开关量和模拟量,在要求明确的前提下,都能通过人工智能技术实现自动采集、简单数据预处理和数据存储;(2)数据可视化:将采集到的电力电子电路数据进行动态显示,实时展示电路中各元件的运行状态;(3)智慧运行监控:结合历史数据与实时采集数据,运行人工智能技术对电力电子电路状态进行智能自动监控。当电路发生异常时,可以实现自动警示功能;(4)电力电子故障诊断:在以上技术应用的基础上,通过人工智能模型训练,实现电力电子技术电路故障自动判断。本文改革的思路牢扣“人工智能+”背景下的电力电子技术应用特点,分别从人工智能技术概述、人工智能技术与电力电子的电路数据采集、人工智能技术与电力电子的电路数据可视化、人工智能技术与电力电子的电路运行状态监控和人工智能技术与电力电子的电路故障诊断这五个方面进行相关前沿技术介绍,并通过增设人工智能技术与电力电子应用实验,让学生对人工智能在电力电子领域的应用有较为全面的认识。具体的“人工智能+”背景下教学内容改革及要求如表1所示。

(二)教学方式创新

针对上述“电力电子技术”目前存在的教学方式枯燥问题,提出电力电子应用场景的模拟教学。通过教师使用实物教学工具的手段,对电力电子技术的应用场景进行模拟再现。通过这一举措,可以提高学生在课堂上对所学知识吸取理解的程度,增强课堂教学的趣味性与交互性。

同时,为了加强实验教学与理论教学的紧密型,增加学生集中汇报实验过程、实验结果和实验分析的课程汇报环节,并采集全班师生共同点评的方式进行交流学习,从而提高学生课程学习的自主性。通过上述方法,可以有效改善目前的“灌输式”教学方式,达到调用学生自主学习热情的目的,实现“启发式”教学。

(三)实验仿真设计

针对上述“电力电子基础”实验方式学习效率低下的问题,加大实验投入,改变实验方式。“电力电子基础”是一门实际应用性很强的课程,本次课程改革通过增加实验课时的比例、更换老旧实验设备以及合理安排实验实践等举措,克服上述实验教学走马观花、和课程教学联系不紧密缺乏实践动手能力的缺陷。

结合上述课程内容改革,增加相关人工智能与电力电子技术的应用实验。相关实验内容与课堂教学知识紧密相连,并采用章节实验的方式,保持实验进度与理论教学进度保持一致,帮助学生有效吸收课堂所学知识。具体的“人工智能+”背景下教学实验改革及要求如表2所示。

四 课程考核方式和评价的教学改革

完善的课程考核和评价方法是保证课程教学效果最有效的方法。在保留基本闭卷考试形式时,增设实验大作业的考核方法,让学生在自主实验过程中掌握所学知识,并在实验分析的过程中完成对课堂知识的进一步掌握。以下是实验大作业的评分标准:

(1)对所研究的实验应用场景进行深入的分析,抽象建立数学模型。

(2)设计算法模型方案,选取合理的电路参数并进行正确的数据预处理,选取合适的人工智能算法模型,最终实验仿真结果真实可靠。

(3)实验仿真部分独立自主完成,可使用MATLAB编程、SIMULINK仿真、MATLAB/SIMULINK

混合编程,运用课堂上未讲过的算法、工具等。

(4)对实验结果进行具体分析,总结人工智能技术与电力电子技术结合的特点。

五 结语

“电力电子技术”作为自动化相关专业的一门重要专业基础课,应在进行专业基础知识教学的同时,进行电力电子领域前沿知识的探索与思考,培养该领域的前沿型、创新型和实用型人才。基于以上考虑,本文提出“人工智能+”背景下“电力电子技术基础”课程教学改革思路,通过相关课程内容建设、课堂方式创新和实验教学设计三种方法,引导学生进行启发式学习,熟悉人人工智能技术与电力电子技术结合应用的学科特点,为我国培养自动化领域的所需人才。本文所提出的改革思路将会在本人未来教学中进行实践与分析。

参考文献

[1]于跃,刘加存,徐今强,等.高校电力电子技术课程教学改革浅析[J].教育现代化,2018,(24):26.

[2]孙秀桂,张洪斌,彭建荣,等工程问题设计在“电力电子技术”课程教学改革中的应用与实践[J].大理大学学报,2018,(6):9.

[3]王凯,周圣哲,李玉浩,等电力电子技术多元化创新型教学模式探索[J].Research Exploration in Laboratory,2019,38(7).

[4]李晓英,李恒杰,魏祥林,等.问题引领式教学设计在“电力电子技术”微课中的应用浅析[J].教育教学论坛,2018,(8):88.

[5]向金梅.浅谈“电力电子技术”课程教学改革实践[J].教育,2018,(02):146.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/30114.html