SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:为促进和服务新时代新技术革命和产业结构变革,践行教育服务新旧动能转换,积极推进教育部提出的高等教育“新工科”建设,通过分析汽车行业新能源汽车的发展和人才需求,重新定位“新工科”背景下车辆工程专业人才培养目标和培养要求,改革传统车辆工程专业人才培养课程体系与实践体系,并对新工科实验班的人才培养体系与传统班的人才培养体系进行了对比分析。通过对比可以看出“新工科”背景下车辆工程专业人才培养体系更适应时代技术革新对高级创新型人才的需求。

关键词:新工科;新能源汽车;人才培养体系;改革

本文引用格式:刘秀清,等.“新工科”背景下车辆工程专业人才培养体系改革[J].教育现代化,2019,6(96):5-7,10.

一研究背景

为主动应对新一轮科技革命与产业变革,贯彻落实国家“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,2017年2月以来,教育部积极推进新工科建设,先后形成了“复旦共识”、“天大行动”和“北京指南”,并发布了《关于开展新工科研究与实践的通知》、《关于推进新工科研究与实践项目的通知》,全力探索形成领跑全球工程教育的中国模式、中国经验,助力高等教育强国建设[1-3]。

为进一步推进我校车辆工程专业建设,积极跟踪国内外汽车行业的最新发展趋势、对接国家战略需求,主动服务山东省产业转型升级和新旧动能转换,全面提升工程教育质量,山东理工大学自2017年对车辆工程专业进行新工科教育改革试点建设,建立新能源汽车方向新工科创新实验班,并对新工科背景下专业人才培养体系改革及人才培养模式改革进行不断地探索研究。

二新能源汽车行业发展及人才培养现状

(一)国内外新能源汽车产业发展状况

欧盟凭借在柴油发动机上强大的技术优势,迅速发展清洁柴油乘用车,目前其清洁柴油车在乘用车总销量中的比重已超过50%,同时欧盟非常重视生物燃油技术的研发。

美国政府历来重视新能源汽车的发展,与三大汽车公司联合研发混合动力技术、燃料电池技术,政府推出一系列优惠政策大力促进插电式混合动力汽车的推广。美国目前新能源汽车产销量均为世界第二。

日本在混合动力汽车研究独树一帜,已经实现产业化,丰田普锐斯是世界上第一个大规模生产的混合动力车辆,现在畅销全世界40多个国家和地区。同时日本斥巨资研发燃料电池和生物燃料等技术[4]。

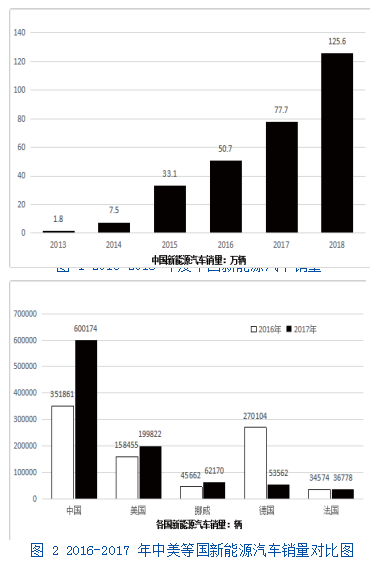

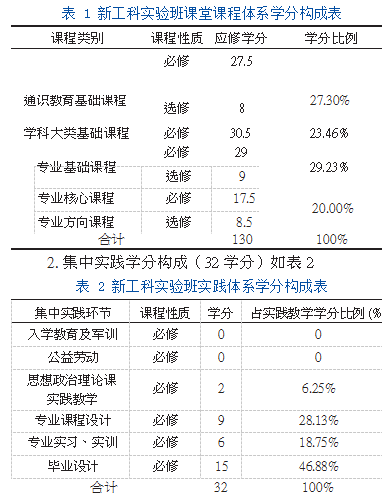

中国2010年确立了重点发展包括新能源汽车在内的七大战略性新兴产业。我国新能源汽车的产业目标是:着力突破电动汽车领域内动力电池、驱动电机和电子控制等重要部件的关键核心技术,推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化;同时开展燃料电池汽车相关前沿技术研发,大力推进高能效、低排放节能汽车发展[5]。中国各年度新能源汽车销量如图1所示,全球主要国家近两年的新能源汽车销量如图2所示。(数据来源于中国汽车工业协会及其他统计网站)

(二)新能源汽车行业人才需求

统计显示,2017年全球前三大新能源乘用车销售国中,中国新能源乘用车销售约55.6万辆,同比增长69%,国内市场份额2.1%。美国新能源乘用车销量近20万辆,同比增长26%,占国内市场份额为1.2%;挪威销量6.22万辆,增速超过25%,国内市场份额高达39%;无论是销量、增速还是全球市场份额,中国均为世界第一。根据发达国家在汽车工业中的实践,汽车生产能力与汽车制造业从业人员的比例为1:0.6,2020年中国新能源汽车的产能预计将达到200万辆,据此推算新能源汽车领域研究开发、设计制造、试验检测、运行管理和经营销售等方面的人才需求数量将达到120万人[6]。因此,培养符合新能源汽车产业自主创新需求的创新型人才和高级应用人才已经成为各高校车辆工程专业人才培养改革的重要工作。

(三)国内外高校新能源汽车领域人才培养状况

新产业发展急需大量高层次人才做支撑,即需要高水平的技术型人才做研发,更需要大量的应用型人才做推广,因此国内外高校都在积极探索新能源汽车领域的人才培养。英国剑桥大学、美国的哈佛大学、密歇根大学、加州州立大学都为新能源汽车研究输出了大量人才。日本京都大学主要研发高性能电动汽车动力电池、清洁燃料电池等技术。韩国成均馆大学人才培养体系主要和现代汽车合作偏重油电混合动力汽车研究。

国内清华大学、上海交通大学、同济大学、吉林大学、西安交通大学、合肥工业大学、厦门理工大学等高校车辆工程专业均在新能源汽车领域人才培养做出了相应部署,增加了相关课程如清华大学车辆工程培养方案中增加了电控发动机管理与优化、车用能源概论、燃料电池发动机、智能交通系统。吉林大学车辆工程培养方案增加了汽车节能与排放、车辆人机工程、汽车数字化开发技术基础、汽车产品开发工程、能量分析管理、电机与驱动。

三 重新定位人才培养目标和毕业要求

2017年4月,我国工信部、发改委、科技部联合发布了《汽车产业中长期发展规划》,明确提出以新能源汽车和智能网联汽车为突破口,加快汽车强国的建设,因此我校车辆工程新工科实验班确定以新能源汽车领域所需的卓越工程技术人才培养作为主要方向。

(一)“新工科”人才培养目标定位

面向汽车行业的最新发展趋势,综合机械工程、电气电子、计算机科学等领域的先进技术,瞄准新能源汽车驱动电力化、驾驶智能化、车辆网联化三个关键技术趋势,培养具备机械工程、电气工程、控制工程基础知识与应用能力,能在新能源汽车相关领域从事研究开发、设计制造、试验检测、运行管理和经营销售等方面工作,具有家国情怀、终身学习意识、跨学科交叉融合能力、创新实践能力和沟通协调能力的新能源汽车卓越工程技术人才。[7,8]

(二)“新工科”人才培养毕业要求定位

1.掌握宽广的数学、自然科学、人文社科知识,具有正确的世界观、人生观、价值观。

2.掌握扎实的机械工程、电气工程和控制工程知识,初步具备综合运用多学科知识解决复杂工程问题的能力。

3.掌握扎实的车辆工程原理、设计、制造知识,受到系统的新能源汽车设计、开发、试验训练,具备一定的新能源汽车产品研发和生产组织管理的能力。

4.具有国际化视野、较强的组织管理能力和协作精神,能够在研发团队中作为主要成员发挥重要作用。

5.具有较强的终身学习意识,能够通过自主学习持续提升自己的综合素质和专业能力,不断适应社会发展。

四“新工科”人才培养体系改革

新工科人才培养体系设计要融入“大工程观”[9],较传统工科人才培养而言,“新工科”更强调学科的交叉与渗透,对工科创新型人才有了更高的要求,如负责任创新(RRI)教育理念的引入,要求新工科培养具有可持续竞争力的负责任的创新人才[10]。同时对学生的国际视野、组织管理能力和团队协作能力培养也有了更多的要求。

(一)改革具体措施

1.弱化机械类基础课程,增加电气类和计算机类课程:我校对新能源汽车研究规划了电池、电机、智能化、轻量化四个主要研究方向。为此新能源汽车实验班人才培养体系对学科基础模块、专业基础模块进行调整,增加电气自动化课程或增加该类课程的学分,如电工技术、电子技术、控制工程基础、汽车电器与电子技术、汽车单片机与电子电路;计算机与网络类课程如计算机程序设计基础、数据结构与算法、现代通信网、数字信号处理与应用,计算机辅助设计。

集中实践环节同样弱机强电:工程实训由原来的4个学分减为2个学分,去掉机械原理课程设计、汽车理论课程设计;增加电工电子工艺实训、汽车单片机与电子电路课程设计、新能源汽车设计与仿真、新能源汽车制造工艺实习等。

2.增加新能源汽车关键技术相关课程:在专业选修模块增加电动汽车动力电池及应用技术、驱动电机原理及控制技术、嵌入式系统设计、汽车电控技术、新能源汽车评测技术、智能网联汽车技术等专门课程。

3.增加校企共建课程、科研促教学课程:新工科建设是工程教育在新经济背景下持续提升和改革的产物[11],新工科要培养能解决“跨界”“复杂工程问题”的融合创新型人才就必须深化校企合作,深化产学研结合。校企合作课程包括:与唐骏欧铃汽车股份有限公司合作开发《新能源汽车新生研讨课》、与青岛一汽新能源汽车研究院合作开发《汽车行业职业素养导论》,与雷沃重工共同开发《车辆结构有限元分析》,与当地交警部门共同开发《交通安全教育》等等.

4.增加创新创业类课程学分:创新创业教育是以促进“学生多元化发展”为目的教学改革,是新时期新工业革命的要求,是高等教育服务时代发展、培养新型人才的必然趋势,特别是新工科专业人才培养标准的重要目标。[12]

为此我校车辆工程专业新工科实验班人才培养体系在通识教育模块增加大学生创业基础、大学生职业生涯规划、汽车行业职业素养导论、创新性思维与创新方法、新能源汽车新生研讨课等创新创业课程。同时结合我院“一专业、一社团、一赛事”的创新创业实践教学平台,结合各专业的“一赛事”打造专业创新核心课程。如结合省级智能车大赛,打造《汽车单片机与电子与电子电路》,结合全国大学生方程式大赛,打造《汽车设计》、《新能源汽车技术》、《汽车车身结构与设计》及《汽车电控技术》。

增加课外创新创业实践学分,学生主要通过参加科技创新竞赛获奖、发表学术论文、发明专利、获取国家级大学生创新训练计划项目以及完成开放性自主设计实验等方式获得。

5.在学科基础课程和专业课程模块增加学科交叉类课程:如热工基础、工程化学、流体力学与液压传动、智能交通系统、交通安全教育等,现代组织与管理等用以拓展和锻炼学生多维度、多方面思考问题和解决问题的意识,进而引导学生创新性的解决复杂工程问题。

(二)改革后的新工科人才培养体系构成

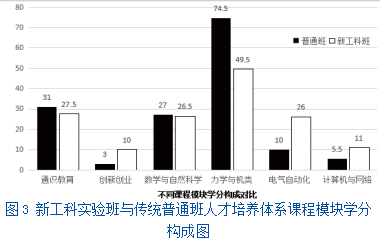

课堂课程体系学分构成(共130学分)如表1:

校企合作、创新创业、跨学科等类型课程学分构成如表 3。

(三) 新工科创新班与传统普通班人才培养体系对比

新工科实验班人才培养体系与传统车辆工程专业人才培养不同课程模块的学分配置情况如图3所示:

五 新工科人才培养体系论证

为了把握新工科新要求,深化专业产、学、研教育改革,深入对接行业人才需求,探索具有我校特色的高水平新工科人才培养体系,提高人才培养质量,学院举办了新能源汽车新工科实验班培养方案论证会。论证会邀请青岛一汽新能源汽车研究院、中国重型汽车集团技术中心、中通客车控股股份有限公司及山东唐骏欧玲电动汽车公司等行业专家参与。专家分别从行业需求、学生深造等角度对车辆工程新工科培养方案的培养目标、课程体系构成、培养组织体系等提出了针对性地意见和建议。经过专家们的反复讨论,对我院车辆工程新工科实验班的人才培养体系做出以下论证意见:按照教育部新工科专业建设要求,根据行业实际需求,构建了新的新能源汽车方向的人才培养体系,人才培养目标明确,培养途径清晰,课程体系完整,建议引入企业导师制,做好产学研深度结合,投入更多实践能力、创新能力培养。对部分课程进行细化调整,关注新能源汽车的新的测评技术,更及时反映行业、产业的进步。

六 结语

“新工科”教育理念的提出是适应时代的发展,是中国高等教育教学改革的力作。新能源汽车是汽车工业的发展趋势,目前也是各项技术攻关的关键阶段。培养未来新能源汽车技术研发、制造、测评、营销、服务与管理人才迫在眉睫。通过对传统汽车行业人才培养体系的改革与实践,为汽车行业新发展尽快输出具有较强工程实践能力和创新意识的高层次人才。

参考文献

[1]教育部高等教育司.关于开展新工科研究与实践的通知知[z].教高司函[2017]6号,2017.

[2]教育部高等教育司.“新工科”建设复旦共识[J].高等教育研究,2017(1):10-11.

[3]教育部高等教育司.“新工科”建设行动路线(“天大行动”)[J].高等教育研究,2017(2):24.

[4]李晓英,李敏.新能源汽车产业发展现状及对我国发展的启示[J].邵阳职业学院学报(自然科学版),2016,13(1):68-76.

[5]党改慧.中国新能源汽车发展现状[J].《汽车实用技术》,2018(16):7-8.

[6]杨智霞.新能源汽车(纯电动)专业人才培养途径的思考[J]《.内燃机与配件》,2018(22):235-236.

[7]刘亮军.新工科:地方本科院校人才培养的新路径[J].黑龙江高教研究,2018(9):32-35.

[8]姜晓坤朱泓李志义.面向新工业革命的新工科人才素质结构及培养[J].中国大学教学,2017(12):13-17.

[9]张凤英陈永楠袁战伟等.“新工科”背景下材料类创新型人才培养模式探索——以长安大学材料科学与工程学院为例[J].大学教育,2019(6):28-30.

[10]韩鹏.对新工科教育理念的思考[J].黑龙江高教研究,2018(8):58-60.

[11]杨毅刚唐浩宋庆等.企业视角下新工科建设与工程教育改革[J].高等工程教育改革,2018(3):18-23.

[12]李文秀毕颖于三三等.新工科背景下创新创业教育的实践探索[J].化工高等教育,2018(2):1-5.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/29990.html