SCI论文 (www.lunwensci.com):

摘 要:本研究以某省 5 所高校的 490 名大学生为样本,调查外语习得下中华文化认同的变化。研究结果发现: 在外语习得环境下,大学生中华文化认同的变化与外语学习的间时没有显著的正相关关系,中华文化认同呈现出相对稳定性。

关键词:外语;大学生;文化认同

本文引用格式:练丽娟 . 外语习得下中华文化认同的稳定性——基于 SPSS 的实证研究 [J]. 教育现代化 ,2019,6(76):202-203.

文化认同的概念有狭义和广义之分。狭义的“文化认同”指对本民族文化的认同;广义的“文化认同” 则具有跨民族性,是对异族文化的接纳、认可、甚至不排斥。语言是文化的载体,语言习得的“副产品” 是文化习得。我国外语学习者群体庞大,学习年限长, 长期的外语学习对学习者的文化认同有怎样的影响, 这一问题关系到我国的文化安全。

本研究随机抽取某省主要的 5 所高校中 490 名大学生,调查了他们外语习得下对中华文化认同的状况,旨在为我国文化安全、语言政策与规划、教育政策制定、语言文化和谐发展等方面的研究提供实证参考 [1]。

一 国内外研究

语言习得研究分为社会心理学派和文化学派。社会心理学派聚焦学习者的语言学习动机;而文化学派则侧重研究学习者的文化认同问题。二语习得中文化认同的研究始于 20 世纪 70 年代,Lambert(1972) 提出了文化认同变化理论。该理论认为语言学习者在学习一门新的语言的同时经历文化认同的“附加性” 变化或者“削减性”变化。我国的文化认同研究始于20 世纪末, 高一虹(1995) 对 Lambert 的理论进行了拓展与补充,提出了“生产性双语现象”、“1+l>2” 的双语学习模式以及生产性的文化认同变化。本研究旨在研究外语习得下我国大学生中华文化认同的现状和变化 [2]。

二 研究问题、方法与对象

(一) 研究问题

本文拟回答以下 3 个研究问题:

外语习得下大学生文化认同的现状如何?

外语习得下大学生文化认同呈现怎样的变化趋势?

(二) 研究方法

本研究以某省 5 所高校大学生为对象,采用调查问卷的方式对他们的文化认同进行研究。研究中共发放问卷 520 份,回收有效问卷 490 份。数据使用SPSS19.0 社会统计学软件进行数据分析。测量工具以高一虹(2005)的“生产性双语现象”模式调查问卷以及 Knutson(2006:595)的文化圈层问卷为蓝本进行改编。问题选项采用李克特五级量表,从 1 到 5 排列(“1= 完全不同意”、“2= 不同意”、“3= 不确定”、“4=同意”、“5= 完全同意”)。问卷在正式发放之前进行了初测,之后进行了修订。问卷效度 KMO 和 Bartlett 球形度检验结果为:KMO = 0.856,df =990,P = 0.00(P<0.05),信度 Cronbaha’s Alpha = 0.847。问卷效度、信度较好 [3]。

三 结果与讨论

在回收的 490 个有效样本中,男生 157 个,女生 333 个。其中从小学开始学习外语的 130 人,从初中开始的 132 人,从高中开始的 56 人,从大学开始的 172 人。统计结果显示,虽然他们外语学习的起点时间差异大,但是外语文化认同差异却不显著。由此可见,虽然语言与文化是承载与被承载的关系,但是外语学习时间的长短对他们中华文化认同的影响并不大。这一结果在下文的数据分析中得到进一步验证 [4]。

(一) 文化认同总体状况描述性统计

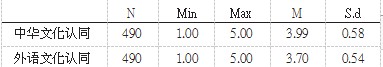

表 1 文化认同总体状况描述性统计表

数据分析显示被试对中华文化认同(N=490,M=3.99,S.d=0.58,Min=1.00,Max=5.00) 高 于 对 外语文化认同(N=490,M=3.70 S.d=0.54,Min=1.00, Max=5.00)。被试对中华文化的重要性认同度最高, M=4.53;喜欢学习国家通用语言语和普通话的均值位居第二,M=4.41;再次,“希望将来自己的孩子了解并学习汉文化”的均值为 4.23;喜欢庆祝中国传统节日的均值 M=4.01;对于中国唐诗宋词的了解度相对较低,均值排最后,M=3.20。

外语文化问卷数据分析显示,“我喜欢学习外语”平均值最高,M=4.31;“希望以后自己的孩子了解和学习外语文化”的均值为 4.27;认为学习外语及西方文化很重要的均值为 4.25;表中均值的最低值是“我喜欢并经常庆祝西方的节日”,M=2.91;其中“我认为自己了解西方文化”均值只有 3.03,这说明被试对外语文化的了解较少。

(二) 文化认同变化

经过多年的外语学习之后,被试文化认同发生怎样的变化呢?依据 Lambert 与高一虹对文化认同变化的分类,研究对被试学习外语之后的文化认同变化进行了分析。(见表 2)

表 2 学习外语之后文化认同变化描述统计表

被试学习外语之后,文化认同发生的附加性变化均值最高,为 M=3.69,Sd.=0.85;其次是生产性变化, M=3.54,Sd.=0.81; 再次是分裂性变化,M=2.47, Sd.=0.92;削减性变化均值最低,M=2.20,Sd.=0.85。通过数据我们看出被试学习外语之后文化认同发生的附加性变化和生产性变化的均值都高于中间值,而削减性变化和削减性变化和分裂性变化的均值都低于中间值。总之,被试在长期的外语学习后,文化认同呈现出对中华文化、习惯和观念保持很高认同,同时建构着多元文化认同共生的趋势 [5-6]。

四 讨 论

以上数据分析结果表明,高校大学生的文化认同现状为:对中华文化的认同最高,对外语文化的认同程度次之。虽然学习外语的时间长短不一,但是文化认同的差异没有显现出显著的差异。他们的共同特点为多元文化身份共存一身,但对中华文化认同最强; 可见,并不是语言学习的时间越长,对该语言的文化认同就越强。因此研究得出结论:外语习得环境下中华文化认同具有相对稳定性。

在对教师以及被试的访谈中得知,学生刚开始对异质文化变现出新鲜感,容易受到异质文化的影响, 然而随着语言学习的时间加长以及对相应文化的了解,新鲜感减弱,而逐步回归对中华文化的认同,甚至进一步加强。

五 结 语

文化认同受多方面因素的影响,语言只是文化的一个方面。文化认同除了受到所学习语言的影响, 可能还会受到个人的心理特点、性格属性、价值观、世界观、文化观、家庭背景、教育背景、居住和学习所处的地域的人文环境、政治、经济发展水平等等各方面的影响。在国内学习外语,外语学习者始终处于中华文化之中,对中华文化的认同不会因对外语的学习而产生显著的削减性变化。因此,本研究证明外语习得环境下,中华文化认同具有相对稳定性。

参考文献

[1]伊斯拉木·玉苏普 , 马丽萍 . 少数民族大学生中华文化认同教育中存在的问题及对策研究——以新疆师范高等专科学校为例 [J]. 新疆教育学院学报 ,2016,32(4):90-93.

[2]武瑞英 . 新疆某医学院校大学生中华文化身份认同研究 [D]. 新疆 : 新疆医科大学 ,2016.

[3]马春霞 . 分析新疆少数民族大学生道路认同教育中民族团结活动的应用研究 [J]. 教育现代化 ,2017,4(42):262-263.

[4]郑晓云 . 文化认同与文化变迁 [M]. 北京 : 中国社会科学出版社 .1992.

[5]徐柏才 . 少数民族大学生的民族认同研究 [M]. 北京 : 人民出版 .2012.

[6]邓雪琴 . 新疆少数民族大学生的文化认同研究 [J]. 人文之友 ,2018(12):21.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色,SCI论文发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/29698.html