SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:结合工匠精神,技工院校学生职业素养的提升可从以下三方面进行:大力营造崇尚工匠精神的校园环境;建立以技能为主体的育人机制;深入推进教育教学改革,只有将专业知识与职业素养的提升相结合,积极弘扬“工匠精神”,才能培养出新时代优秀“大国工匠”。

关键词:工匠精神职业素养技工院校

本文引用格式:熊丽曼.弘扬“工匠精神”,提升技工院校学生职业素养[J].教育现代化,2019,6(76):265-266.

目前,通过调查了解,用人单位反馈意见,职业院校学生在职表现良莠不齐,脱离校园初入社会,身份转变,责任感职业精神欠缺,不能很好地将所学技能知识充分发挥,究其原因,与学校对学生职业素养、职业能力的培养相关。所以如何提升高技能人才工作素养就成为关键。职业院校应不断对传统教育进行反思,并不断探索新教育模式,紧密结合当前经济社会、行业企业形势,弘扬工匠精神,既对学生进行技能培养的同时,更要注重职校学生素质教育的培养,应充分考虑当前学生的就业问题,多方面提升技能型人才工作素养,充分把职业素养提升作为技能人才培养的重要内容[1]。目前企业对于技能人才的要求,已经不再单一,只是把掌握牢靠的专业知识和技能作为一项基础的要求,却把对技能人才的敬业精神与道德思想作为一项重要的衡量标准。

一 工匠之道,继往开来薪火传

在我国悠久的历史长河里,鲁班、蔡伦、毕昇、李春、这些著名的工匠,既无显赫的家财,也无炫目的头衔,但千百年来,口口相传他们杰出的智慧、精湛的技艺、非凡的创造力,为后世留下了丰富的物质遗产和宝贵的精神财富,收到后人的虔诚膜拜[2]。

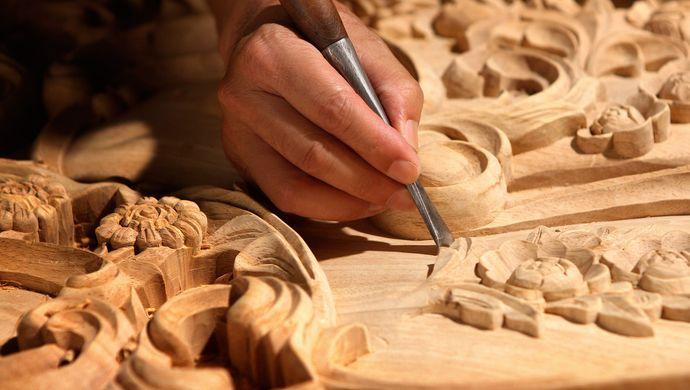

自从2015年一部名为《大国工匠》的八集系列纪录片在中央电视台黄金时段开播以来。让我们重新认识日渐被社会淡忘的工匠群体,也是从这天起,全中国人民都知道了高凤林、胡双钱、周东红、孟剑锋、顾秋亮…他们默默无闻,平凡有如空气,却个个身怀绝技,用心智和双手缔造了一个又一个神话般的“中国制造”[3]。从远古到当代,历史一页一页地翻写着自己的华章,但无论哪一页,工匠们都用刻刀、斧头、锤子和炉火留下了属于自己的印记,形成了绵延不绝、博古通今的工匠之道。

古今中外,作为庞大社会群体的工匠们,在辛勤工作、生产各种必需产品的同时,不断钻研技艺,进行变革、提升品质,创造价值、惠泽人类社会各个方面的发展,为人类社会的生产生活创造了诸多价值。他们中的精英分子,甚至能够以自己的智慧和成果,在自己辛勤劳作的领域引领变革、造福时代、福泽未来[4]。

二 弘扬工匠精神,加快技能人才培养

那么,新时代下,怎样将“工匠精神”与职业院校学生职业素养的提升相结合呢,是目前需要积极探索的问题。我们知道“工匠精神”的内涵是注重细节、精益求精、一丝不苟,那么,结合内涵,在日常教学过程中,就应该注重树立学生的职业理想,多培养学生对工作、对作品认真负责的态度等责任意识。

(一)大力营造崇尚工匠精神的校园环境

在技工院校学生工匠精神培养过程中,精神环境的营造具有非常重要的潜移默化作用[5]。表现在以下几个方面:

一是办学理念。办学理念代表着一种强大的感召力与向心力。学生作为学校生存的主体组成,其职业素养关系到技能院校长久发展,因此,在开学初树立学生对工匠精神的理解与领悟,有助于帮助学生坚定技能就业成才的梦想和信念。如本校在实训楼显著位置,制作“没有一流的技工,就没有一流的产品”的大标语,起到了很好的示范和宣传作用。

二是校园文化。校园文化是学校教育的重要组成部分,是学习精神、学校活动、学生环境的重要体现,具有重要的育人功能。如在我院,校园张贴技能标语、教室张贴名人警句语言文化、根据专业制定不同工装文化、各类竞赛演出进行展板展示风采、展示行业劳动模范及优秀毕业生事迹等校园文化,加强学生职业素质养成,以形成积极向上的校园文明风尚、建设符合本校特征的校园文化,促进学生身心健康发展。三是师德师风。师德师风是学生思想道德和文明习惯养成的重要因素,只有提高了教职工的育人能力,积极向学生展示技能成才的形象,形成热爱职教、关心学生、教书育人、钻研业务的师风,才能激励学生将工匠精神进行传承,促成积极乐观、勤奋好学、热爱技能的学风。

(二)建立以技能为主体的育人机制

作为人才的必备基本素质才能自如的面对发展加速的社会,具备该素质,对技能人才的成功就业,顺利转岗再就业,获得更高的工作职位,也有着重大的意义。如:这一素质的培养可在学生掌握了一定的基本技能之后开始。如:一是对于职场相关信息能够感觉敏锐、及时捕捉,并进行分析判断。尤其是本专业本行业的发展动态与需求变化趋势。同时工作环境与工作方式的变化进行留意观察。如各工作岗位能够有效的交流沟通,能够相互协作,灵活保质保量的完成工作任务,创造性地解决问题等[6]。这都与技能人才工作素养的提升而提出的新要求。二是拓展学生的知识面,把握特定职业在职场中的发展趋势和最新动态的能力。因此,要形成不同的专业方向,学校应开设综合性的职业科目,为学生提供多样选择,使学生时代的变化与要求能及时反映与应变,对保证学科知识的前沿化有着深远影响。三是提高学生自主学习的能力。注重培养学生自主学习新操作方法、新技能、新理念的能力。在学习基本技能之外,更注重树立学生终生学习的意识。校园学习时间有限,如果在校期间就注意培养此方面能力,那么学生在未来生活工作中对于新知识与技能也能应对自如。四是积极开展技能竞赛。比如,我系每学年分专业举办技能竞赛和月赛展,覆盖三个专业与主干课程,充分发挥技能竞赛的引导作用,对工匠精神的弘扬,学生职业素养的培养产生了良好效果[7]。

(三)培养学生工匠精神,深入推进教育教学改革

本院食品工程系主要包括食品检验专业、食品烘焙专业、中式烹调专业,都属于实践应用性很强的专业,因此实习实训作为实践性教学的一个重要组成部分在有效提高理论教学成果、提高学生就业能力和职业素养以及满足企业用人需求等方面起着至关重要的作用。

技工院校开展创新教育是培养学生工匠精神的重要途径。如:发现并解决新问题的能力。该素质作为社会发展中衡量人才质量的重要标准,技能人才提升工作能力并把握创业机会,由单一的工作到自身未来的事业发展,都有着重大的意义[8]。职业院校在实施这一素质的培养时要努力创造条件,逐步加大实施力度。如以开展形式多样的创新活动,在课堂教学中注重将创新意识渗透到工作任务中,对于工作不仅能够顺利完成并能够提出创造性的设想,培养学生将创新思维成为习惯,并普及相关知识、技巧,开发技能人才的创新潜能[9]。

在实施该项能力培养时,注重对技能人才基本工作的胜任或相应工作岗位的提升提供基本保障,它是技能人才工作素养的基本。其次注重把握关键点:一是对于相关活动所需场所、时间和资金的保障与准备[10]。首先对教师进行带头示范,指导学生。二是提高学生与教师参与活动的积极性。可以建立创新激励机制,对于优秀的创新思维想法,进行奖励并宣传,在校园树立典型,带动师生参与创新活动中,提高积极性。总的来说,通过营造浓厚的创新氛围,利用校园条件,发挥环境与人相互影响的作用,最终达到提高学生创新能力的目标。

总之,技工院校是培养技能人才并帮助技能人才实现技能就业与技能成才的主阵地,工匠精神已经成为技工院校加快技能人才培养的方向。

参考文献

[1]朱斌.试论高技能型人才素质培养的三个层次[J].教育与职业,2006(36):20-21.

[2]丁建石,董刚.对高职院校高技能人才培养工作的思考[J].中国培训,2007(6):28-29.

[3]陈嵩.高技能人才的锻造与培养[J].教育与职业,2007(22):91-92.

[4]杨千朴.职业素养基础[M].北京:中国时代经济出版社,2007.

[5]江欣怡.高职学生职业素养的培养[D].桂林:广西师范大学,2015.

[6]袁源.阐发“工匠精神”走向融合共赢[J].广州职业教育论坛,2016,15(3):1-4.

[7]陈向阳.强化高职生职业意识,全面提高学生素质[J].职教论坛.2009(29):60-61.

[8]艾建勇.职业道德与职业素养[M].重庆:重庆大学出版社,2011.

[9]陈宏武,陈鑫.全人教育视角下高职学生职业素养培育[J].教育与职业.2013(11):95-96.

[10] 李喆.浅谈德育课学生核心素养的培养[J].教育现代化,2017,4(04):223-224.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/29540.html