SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:本文针对《热学》教学中存在的问题,结合笔者近些年的教学经验,提出了理想模型逐渐向实际模型过渡的教学思路,并结合生活中实际例子,采取灵活的教学方法让学生更快更好地掌握热学知识。

关键词:《热学》;教学方法;研究

本文引用格式:陈玲,等.关于《热学》的教学方法研究[J].教育现代化,2019,6(78):150-151,180.

热学是以物质的热运动以及热运动与其他运动形态之间的转化规律为其研究对象的一门学科。热学理论在热机的研制、化学、冶金、气象学的研究,以及原子核反应堆的设计上,都有重要的应用价值。为了解决《热学》知识点多且杂、连贯性不强、学生学习起来比较费劲的问题,就务必要求老师在教学过程中采取有效的教学方法,将前后知识点利用合理的逻辑性和层层深入的递进关系联系起来,将热学规律与生活中的热学现象结合起来,利用有趣的道具将学生的兴趣激发出来。通过近几年我们在热学教学过程中的摸索和实践,总结出以下几点有效的教学方法。

一 建立简单的物理模型

所有物质是由分子(微观粒子)构成,构成物质的分子(微观粒子)都在不停地做无规则的热运动,且做无规则热运动的分子(微观粒子)之间总是存在力的作用,以上就是分子动理论的基本观点。通过这些基本观点,你可能会在头脑中构建最基本的物理图像(如图1所示)。那么在这样的物理图像下我们如何下手去分析物理问题呢?比方说宏观压强与温度的关系、宏观体积与温度的关系、甚至内能的计算问题等等。如果既要考虑分子本身的尺寸,又要考虑分子间存在的斥力和引力作用,这些问题将变得非常复杂。我们知道物理的学习都是从简单到复杂,从抽象到具体,我们可以从最简单的物理模型开始,逐步深入到与实际情况接近。

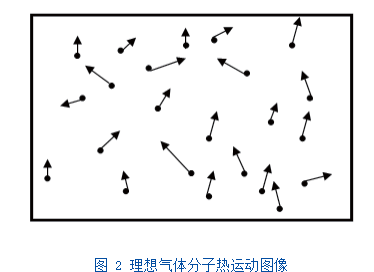

(一)理想气体微观模型

为了简化物理图像,需要考虑以下几个方面:(1)把分子看做没有尺寸的点,从而消除分子尺寸对分子所占据空间的影响;(2)把分子间的距离看做很大(>10-9m),分子间作用力基本为零,消除分子间势能变化对内能造成的影响,只考虑分子热运动动能;(3)分子浓度足够小,分子内部压强接近为零,从而减少分子之间的碰撞,增大分子自由程,降低碰撞引起的能量损失。这就是我们建立的理想气体的物理图像(如图2所示),也就是无引力的弹性质点模型。既然是一种理想情况,实际上分子尺寸不可能为零,分子间的作用力也不可能完全消除,在这种模型下得到的物理规律通常也是一种理想情况下才符合的规律,但是事实上,当温度足够高,分子热运动剧烈程度足够大,分子浓度稀薄的情况下,通过理想图像得到的物理规律也是可以近似满足这种实际情况的。那么,通过这样的物理图像,我们可以得到哪些热学规律呢?

只不过是为了使问题简化和形象化。这种模型与理想气体微观模型相比,同样忽略了分子间的引力,因此,同样只适用于稀薄气体,但考虑了分子斥力起作用时两分子质心之间有一定的距离,即考虑了分子体积,而不是像理想气体微观模型那样,完全把分子看做没有尺寸的质点。

状态方程是指热力学系统的宏观可测量压强p,温度T和体积V之间满足的关系,在前人对温度有了一定认识和温标建立的基础上,为研究气体的性质,历史上先后有人通过实验得出了不同的气体实验定律,这些定律各自从不同侧面描述了气体的共性,如玻意耳-马略特定律,给出了质量一定的某种气体,当温度恒定时,其压强与体积成反比;盖吕萨克定律给出了气体压强不变时,温度与体积成正比;查理定律给出了气体体积不变时,温度与压强成正比。这些实验定律都是在气体压强不高的情况下近似成立。实际上,在建立了理想气体温标的前提下,通过实验可以直接确立理想气体状态方程如下。

(二)无引力弹性钢球模型

(二)无引力弹性钢球模型

自然界各种宏观系统一般都处在非平衡态和在非平衡态下的变化过程,而平衡态只是个别的暂时情况,与平衡态、准静态过程相比,非平衡态、非静态过程的情况复杂得多,对它们的描述和处理也复杂得多。在考虑气体内的输运过程时,分子间的碰撞具有重要影响,不能像理想气体一样不考虑分子尺寸对碰撞过程的影响,根据这种情况,我们把模型稍微复杂化,把分子看做无引力的弹性钢球,它的分子势能曲线如图3所示。

在这种模型下,分子与分子之间的最小距离为d,即分子的有效直径。分子间距离大于有效直径d时,分子间引力为零,斥力也为零,所以势能为零。随着分子逐渐靠近,在最小距离d处,分子之间的斥力突然增大到无限大,势能达到无穷大,也就是分子不可能继续靠近,从而达到分子间的最小距离。分子是一个复杂的系统,把两个分子间的这种相互作用过程看成是两个无引力的弹性钢球之间的碰撞,利用这种无引力的弹性钢球模型,我们可以把分子之间的碰撞过程看做一个有效直径为d的分子在它所在的运动圆柱体内(碰撞截面为σ=πd2),相对于其它分子做相对运动。每个分子在单位时间内平均与其它分子相碰的次数就是这个圆柱体内所包含的分子数量,这个量也被称为分子的平均碰撞频率。利用无引力的弹性钢球模型,不仅可以计算平均碰撞频率,还可以进一步计算分子的平均自由程,以及在此基础上对几个由非平衡态向平衡态转换的过程进行微观解释和计算,如黏性现象中的黏性系数,热传导现象中的导热系数,和扩散现象中的扩散系数,通常我们在热学的讲解中都是以这三种输运现象为例进行讲解的。

所以,热学的学习,不管是从宏观过程到微观过程,还是从微观过程到宏观过程,在给学生的讲解过程中必须建立合适的简化模型,在这个模型下进行相关公式推导和物理含义的解释。

二 紧密联系生活实际

在给同学讲解《热学》的过程当中,我们不能仅仅局限于课本上的例子,要引导学生多观察,多了解各种热学实验和热学现象,从而将所学的热学知识应用到实际中去。比方说有一段时间给学生上《热学》课,那时候正是电影“流浪地球”很流行的时候,关于地球为什么要流浪、最后如何引爆木星让冲击波推动地球逃离太阳系的那一段非常精彩,上课时我们可以利用这个热点引导同学如何科学计算逃离太阳系的推进器需要消耗的能量(物质),思考引爆木星那一段是否能够实现等问题,这些都是生活实际相关的有趣例子。

还有,《热学》课程中还涉及到一些液体分子表面张力的问题,为了给同学更清晰地讲解附加压强的知识,可以利用学生小时候玩过的泡泡为道具,演示了液体薄膜表面张力现象,在此基础上,才能更加形象地讲解附加压强的推导。在讲解毛细现象时,利用加色素的水和带毛细管的纸给学生演示了毛细现象。这些都是与实际紧密联系的一些热学现象,与分子热运动相关,同学们可能平时没有注意这些,通过引导,学生可以更细致观察生活中各种各样的例子。物理来源于生活,生活中处处有物理,这就是我们上这门课要给学生的启示。

参考文献

[1]张三慧.大学物理学[M].北京:清华大学出版社,2015.

[2]周晋.“气体的压强”教学难点分析与突破[J].物理通报,2001,9:9-10.

[3]胡雪杨,史旭光,赵立博,等.利用理想气体状态方程测量大气压强[J].物理教学,2018(3):37-38.

[4]顾建中.热学教程[M].北京:清华大学出版社,1981.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/29511.html