SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:为解决创新教育与专业教育结合不紧密,创新能力培养零散化的问题,本文探索了将创新教育融入本科教育全过程的方法与途径,形成了全覆盖、有保障、不间断的创新能力培养体系,取得了一定的效果,为工科大学生创新能力的培养进行了有益的尝试。

关键词:创新能力;培养体系;全覆盖;不间断

本文引用格式:闫茹.大学生创新能力培养的研究与实践[J].教育现代化,2019,6(76):21-22.

深化高等学校创新创业教育改革,是国家实施创新驱动发展战略的迫切需要。2015年5月,出台了《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》[1],国务院对加强创新教育提出了明确要求,确立了到2020年建立健全课堂教学、自主学习、结合实践、指导帮扶、文化引领融为一体的高校创新创业教育体系,学生的创新精神、创业意识和创新能力明显增强的总体目标。

我校机电工程学院机械专业培养目标是高素质工程技术应用型和研究型人才,本文结合我院创新教育改革措施,对我院大学生创新能力培养体系的构建进行了研究与实践。

一 创新能力培养的现状和问题

为了进一步提高人才培养质量,我院的创新教育不断加强,推进课程教学改革[2],鼓励学生参与各类课外科技活动[3],均取得了一些效果。但仍存在一些突出问题,主要是创新教育理念相对滞后,与专业教育结合不紧,与实践脱节;实践平台短缺,教师指导帮扶不到位,参与学生的数量有限,尤其是低年级学生,参与面不够广,积极性不够高;创新能力培养零散化,体系亟待健全。

二 创新能力培养体系的构建

为解决上述问题,我院通过修订专业培养方案,改善课程教学体系,完善学生课外科技创新平台,增加创新实践学分等方式,形成了“全覆盖、有保障、不间断”的创新能力培养体系。

(一)实施“三融合”创新教育教学理念,实现创新教育全覆盖

实施“思创融合、文创融合、专创融合”的创新教育理念,实现创新教育全覆盖。通识选修课、创新创业课、专业综合试验、学科竞赛项目、社会实践等环节全部纳入本科人才培养方案必修环节。严格社会实践过程,以践行社会主义核心价值体系为目标,以寒暑期社会实践活动为平台,每年对社会实践活动进行表彰评优,将创新教育与思想教育想融合。

针对学生的创新项目存在作品市场调研不够,作品的文化内涵较弱的问题,通过通识选修课,创新创业课,创新教育讲座等渗透文化教育,在大学生创新训练项目选题及课外科技竞赛作品制作中,结合国情和社会发展需求,考虑地方和行业特色,体现文化思想[4]。第八届“大学生机械创新设计大赛”时,结合主题,鼓励学生设计制作适合于本地水果的小型采摘装置,学生通过实地调研与试验,完成苹果采摘装置作品4件。

在机械专业综合实验中,增加开放性、综合性实验比例,在毕业设计选题中,坚持选题与工程设计、科学研究和技术开发紧密结合,增加研究型、创新型题目,申请优秀毕业论文有明确的创新性要求,同时要进行查重,将创新教育与专业教育相融合。通过全覆盖培养“有思想、有情怀、有素养”的“三有”创新人才。

(二)构建“三支撑”创新教育平台,实现创新教育有保障

构建“协同育人、基地建设、竞赛项目”的创新教育平台,实现创新教育有保障。学校、企业、社会机构共同参与创新教育,通过社会调研、社会实践等环节使学生观察生产与生活,增强社会责任感与使命感,确立创新创业方向。建设校内、校外创新教育基地,近三年学院累计投入160万元建设和完善了大学生科技创新基地、创客空间、机构创新实验室、慧鱼创新实验室,通过校企合作累积建设校外实践基地10余个。学生们长期利用课余时间,在实验室及创客空间,以各类科技竞赛、项目为契机,参加了省部级以上科技竞赛,“互联网+”、“全国大学生机械创新设计大赛”等13项,大学生创新创业训练项目及导师团队的项目,实现了“有方向、有指导、有条件、有途径”的“四有”创新教育,真正使创新教育理念落到实处。

(三)制定“四不断”创新教育举措,实现创新教育成体系

专业导论与通识教育树立创新意识,专业基础与工程训练构建创新基础,创新训练与综合实践强化创新应用,创新项目与学科竞赛提升创新能力,在期间,课程体系不间断、实践环节不间断、竞赛项目不间断、指导教师不间断的“四不断”举措,实现创新教育成体系。

针对机械大类各专业培养目标,修订培养方案,《力学与生活》等通识教育课及专业导论帮助学生树立创新意识;专业基础和专业教育帮助学生构建创新基础;课程设计、综合实验等课内实践和毕业设计等综合训练帮忙学生强化创新应用;课外竞赛和创新项目帮助学生提升创新能力,创新教育的课程体系在培养方案中不间断。

寒暑期社会实践、认知实习、创新创业教育讲座,工程训练、专业基础开放实验、综合实验,生产实习、电子实习、暑期企业实践、创新创业训练,专业综合实验、企业毕业实习、毕业设计,创新教育的体系中实践环节不间断,课内实践环节学分达到52分,占总学分27.4%。

为鼓励全体学生参与各类科技竞赛项目,校院两级分别制定了《本科生创新创业管理办法》、《本科学生课外科技创新活动实施办法(试行)》、《学生参加各类竞赛奖励办法》等,形成了动员、初选、指导、监督、考核、验收、比赛、总结、奖励的全流程管理,完善了院、校、省、国四级联动的组织管理模式,规范和激励了课外科技创新活动的顺利开展[5]。我院形成了从“大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛”、“大学生工程训练综合能力竞赛”等比赛入门,“大学生机械创新设计大赛”、“互联网+”等比赛提升,共计参与13项学科竞赛,以老带新,学科交叉,文理兼容的竞赛队伍,实现了创新教育体系中竞赛项目不间断。

学院制定了专业导师制,从一年级起为每位学生配一名专业导师,连续四年帮助学生指导专业学习方向,指导教师不间断,为低年级学生进入创新团队提供了有效的途径,保障了创新教育全覆盖。

三实践效果

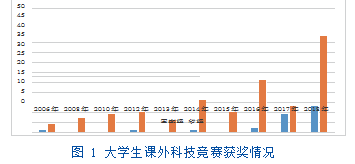

经过十几年的探索与实践,我院学生的创新能力培养体系已见成效。在现在的培养方案下,创新训练实现了全体学生参与,学生分组进行项目的选题、完成并进行答辩。近5年来,学生主持完成大学生创新训练项目国家级34项,省级35项。近十年来,“全国大学生机械创新设计大赛”、“全国大学生工程训练综合能力竞赛”、“挑战杯”、“互联网+”等大学生课外科技竞赛获奖数量连年递增,其中2018年获得省部级以上奖励61项,约占全校获奖总数的四分之一以上,详细情况见图1。学生的创新能力和综合素质有了明显提升。

四结语

在我院目前的创新能力培养体系下,改善了创新能力培养碎片化的问题,实现了学生分层分类全体参与,但学生作品中仍然存在一些突出问题,主要集中在想法多,完成少;实践试验多,理论分析少;项目作品多,持续进行的少。下一步将针对这些问题,进一步完善创新能力培养体系。

参考文献

[1]闫茹,郑甲红,王宁侠.机械基础课程改革与创新型工程人才培养[J].中国电力教育,2014(8):132-133.

[2]闫茹.依托课外科技活动提升大学生工程素质[J].科教导刊,2016(5):31-32.

[3]刘柏玲,王丽柯,赵小丹,等.培养大学生创新创业能力的研究与实践——以曲阜师范大学组织培养技术平台为例[J].教育现代化,2019,6(25):22-23+30.

[4]吕春芬.大学生创新能力培养及创新基地建设的研究与实践[J].教育现代化,2018,5(28):38-41.

[5]黄凯.科研反哺教学促进学生创新能力培养的研究与实践[J].学周刊,2018(21):10-11.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/29338.html