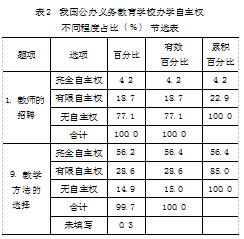

从我们对 14 省 ( 市、自治区) 公办义务教育学校校长的问卷调查结果来看,在 22 个题项中, 任何一项都有 “完全自主” “有限自主” 和 “无自主” 三种回答,只是三种回答的各自占比不同而已。以 “教师的招聘” 为例,有 77. 1% 的回答是 “无自主权”, 这与目前教师招聘工作由区( 县) 教育局统一组织的现状是吻合的。但为何还有 18. 7% 的回答是 “有限自主权”, 甚至还有4. 2% 的回答是 “完全自主权” 呢 ( 见表 2)

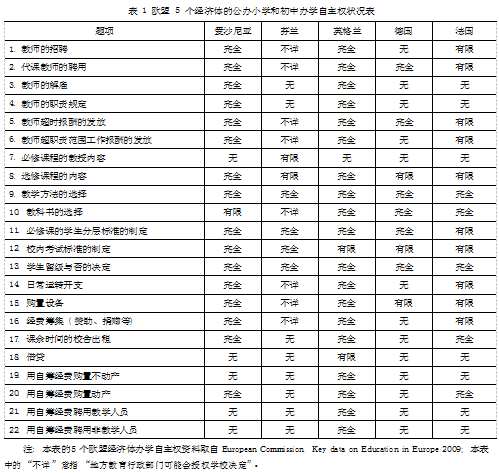

该结果显示,我国公办义务教育学校在 “教学方法选择” “校内考试标准制定” 以及 “日常运转开支” 等事项上自主程度最高,而在 “教师的招聘” “教师的解雇” “教科书的选择” “学生留级与否的决定” 以及 “课余时间的校舍出租”“借贷” 等事项上自主程度较低。此外,单因素方差结果显示,我国小学、初中、九年一贯制学校在大部分事项上自主权程度没有显著差异。多重比较显示,仅在 “必修课教学分层依据” “经费筹集” 等个别题项上,小学的自主权程度低于初中和九年一贯制学校。此外,在不同省 ( 市、自治区) 学校间也未检出差异。与欧盟五个经济体相比,我国学校在 “代课教师聘用” “教科书选择” “必修课的学生分层标准的制定” “学生留级与否的决定” 以及 “教学方法选择” 等事项上的自主权程度低于它们,而在 “用自筹经费聘用教学人员” “用自筹经费聘用非教学人员” 事项上, 我国学校的自主程度高于它们 ( 英格兰除外) 。

( 三) 政校双方的当下感受及改革诉求

有关 “政校双方的当下感受及改革诉求”的信息,主要通过个别访谈来获取。结果表明,校长们普遍认为目前学校办学自主权需要扩大,其中诉求最强烈的集中在教师招聘和解聘权、员工报酬分配权、干部选用权三个方面。其主要表现是符合学校发展需要的教师进不来,长期达不到教育教学要求的教师又无法解雇; 按目前绩效工资制度,学校能够自由裁量的比例偏低,导致教师不太愿意承担班主任和毕业班教学等付出较大的任务; 学校缺乏对校级副职 ( 有些地方甚至对中层干部) 的选拔任用权,导致副校长和中层执行力不强。此外还有部分校长反映区 ( 县) 在学校教学方法上包揽过多,或由教育局统一引入、推广某种教学方法,或由教研室干预学科教学方法的选择,如此,学校几乎没有自主改革教学及自选符合本校师生特点教学方法的余地。在访谈中,区 ( 县) 政府官员基本认同目前学校自主管理程度不高,办学自主权似乎还可扩大,但也认为区 ( 县) 政府在放权问题上存在着政策障碍和管理失控的担忧。例如,绩效工资制度为国家大政策所规定,区 ( 县) 政府很难去突破。又如, 教师招聘的权力如果完全放给学校,一方面是部分强势学校的确能招聘到更符合学校个性化需求的教师,但另一方面部分弱势学校可能更招不到符合要求的师资,从而加大学校间师资队伍的落差,有悖于义务教育均衡化的基本原则。有的官员反映,自己作为政府职能部门负责人其实并不恋权,但目前校长素质和学校管理水平并不齐整, 下放的权力如果都集中在校长手中的话,未必能给学校带来更大的工作活力。还有的官员甚至流露了管理权不放没事,放了有事还要追责政府的担忧。总之在办学自主权问题上,校长和政府感受与改革诉求不尽相同,前者希望加快政府放权的进度,加大政府放权的力度,而后者则多为求稳而抱有维持和观望的态度。

四、讨论与分析: 放权尺度和机制设计

( 一) 关于放权尺度

所谓放权尺度,就是对政府下放办学自主权的内容与程度的规定,也是对政校间权力边界的划定。 “只有划清权力边界,我们才可能理顺政府、学校、社会之间的关系,才能为 ‘管办评分离’ 打下坚实的基础,教育治理现代化才可能得以实现。”[4]不过,放权尺度的确定必须建立在审慎论证的基础之上,因为放权尺度合理与否,是放权能否取得预期成效的一个关键前提,而对放权尺度合理性的考察,至少可以从 “目的” “内容” “程度” 三个角度出发。

一是目的。目的是指办学自主权改革所追求的价值取向和改革实践终极性的发展方向, 对放权尺度的确定具有总体性的影响。目的是办学自主权改革行动的战略性指引, 其表述须基于审慎的论证, 要以该战略方向的合理性、可能性、可行性的论证作为确立改革目的的基本理由。因此, 在确立办学自主权改革的目的上,既不宜以 “教育局管得越少,学校办得越好”[5]的激进判断来取代审慎的论证, 也不能轻言政府放权就是为了提高教学质量, 因为欧盟的数据已经告诉我们, 学校办学自主权程度与教学质量的高低并无直接关联。如果我们对此不加注意, 就可能误导改革行动走向不切实际的方向,或导致利益关切各方产生虚高的期待并最终对改革的结果感到失望。从我国义务教育的基本价值追求来看, 如果把办学自主权改革的目的定位于 “促进区域内义务教育学校均衡发展,促进学校形成办学特色和满足学生个性发展的需求” 还是基本合理和可行的。

二是内容。放权内容是放权尺度的一个重要维度,在我国的实践中被称为 “权力清单”,如山东潍坊市在扩大学校的办学自主权改革探索中, 就是通过 “三张清单” ( 权力清单、服务清单、责任清单) 来明确和落实放权尺度的。[6]结合我国义务教育学校办学自主权现状, “取向”“重点” “顺序” 三个关键词或可成为编制 “权力清单” 的抓手。即一要考虑管理权的放与不放应与改革目的的价值取向相一致,如对于权力下放后可能威胁到面上学校均衡发展的事项,就应该慎重对待。二要聚焦当前学校对自主权呼声最高的重点事项,包括教师招聘和解聘权、员工报酬分配权、干部选用权等。三要根据学校的呼声和政策突破的难易程度,遵循先易后难的原则排列放权事项的先后顺序,即便要编制 “权力清单”,也可将清单分为 “一期清单” “二期清单” “三期清单” 等。例如,从欧盟的经验并结合我国的实际来看, 教学事项的管理权是首先可以进入政府放权 “一期清单” 的。

三是程度。在放权内容之外,放权程度是放权尺度的另一个重要维度。在政府放权程度上, 应把握两个 “不必一刀切”。一是在不同的管理事项上,放权程度不必一刀切。一般来说,给予学校教学业务自主管理的程度应更高于人事和经费中诉求最强烈的集中在教师招聘和解聘权、员工报酬分配权、干部选用权三个方面。其主要表现是符合学校发展需要的教师进不来,长期达不到教育教学要求的教师又无法解雇; 按目前绩效工资制度,学校能够自由裁量的比例偏低,导致教师不太愿意承担班主任和毕业班教学等付出较大的任务; 学校缺乏对校级副职 ( 有些地方甚至对中层干部) 的选拔任用权,导致副校长和中层执行力不强。此外还有部分校长反映区 ( 县) 在学校教学方法上包揽过多,或由教育局统一引入、推广某种教学方法,或由教研室干预学科教学方法的选择,如此,学校几乎没有自主改革教学及自选符合本校师生特点教学方法的余地。在访谈中,区 ( 县) 政府官员基本认同目前学校自主管理程度不高,办学自主权似乎还可扩大,但也认为区 ( 县) 政府在放权问题上存在着政策障碍和管理失控的担忧。例如,绩效工资制度为国家大政策所规定,区 ( 县) 政府很难去突破。又如, 教师招聘的权力如果完全放给学校,一方面是部分强势学校的确能招聘到更符合学校个性化需求的教师,但另一方面部分弱势学校可能更招不到符合要求的师资,从而加大学校间师资队伍的落差,有悖于义务教育均衡化的基本原则。有的官员反映,自己作为政府职能部门负责人其实并不恋权,但目前校长素质和学校管理水平并不齐整, 下放的权力如果都集中在校长手中的话,未必能给学校带来更大的工作活力。还有的官员甚至流露了管理权不放没事,放了有事还要追责政府的担忧。总之在办学自主权问题上,校长和政府感受与改革诉求不尽相同,前者希望加快政府放权的进度,加大政府放权的力度,而后者则多为求稳而抱有维持和观望的态度。

四、讨论与分析: 放权尺度和机制设计

( 一) 关于放权尺度

所谓放权尺度,就是对政府下放办学自主权的内容与程度的规定,也是对政校间权力边界的划定。 “只有划清权力边界,我们才可能理顺政府、学校、社会之间的关系,才能为 ‘管办评分离’ 打下坚实的基础,教育治理现代化才可能得以实现。”[4]不过,放权尺度的确定必须建立在审慎论证的基础之上,因为放权尺度合理与否,是放权能否取得预期成效的一个关键前提,而对放权尺度合理性的考察,至少可以从 “目的” “内容” “程度” 三个角度出发。

一是目的。目的是指办学自主权改革所追求的价值取向和改革实践终极性的发展方向, 对放权尺度的确定具有总体性的影响。目的是办学自主权改革行动的战略性指引, 其表述须基于审慎的论证, 要以该战略方向的合理性、可能性、可行性的论证作为确立改革目的的基本理由。因此, 在确立办学自主权改革的目的上,既不宜以 “教育局管得越少,学校办得越好”[5]的激进判断来取代审慎的论证, 也不能轻言政府放权就是为了提高教学质量, 因为欧盟的数据已经告诉我们, 学校办学自主权程度与教学质量的高低并无直接关联。如果我们对此不加注意, 就可能误导改革行动走向不切实际的方向,或导致利益关切各方产生虚高的期待并最终对改革的结果感到失望。从我国义务教育的基本价值追求来看, 如果把办学自主权改革的目的定位于 “促进区域内义务教育学校均衡发展,促进学校形成办学特色和满足学生个性发展的需求” 还是基本合理和可行的。

二是内容。放权内容是放权尺度的一个重要维度,在我国的实践中被称为 “权力清单”,如山东潍坊市在扩大学校的办学自主权改革探索中, 就是通过 “三张清单” ( 权力清单、服务清单、责任清单) 来明确和落实放权尺度的。[6]结合我国义务教育学校办学自主权现状, “取向”“重点” “顺序” 三个关键词或可成为编制 “权力清单” 的抓手。即一要考虑管理权的放与不放应与改革目的的价值取向相一致,如对于权力下放后可能威胁到面上学校均衡发展的事项,就应该慎重对待。二要聚焦当前学校对自主权呼声最高的重点事项,包括教师招聘和解聘权、员工报酬分配权、干部选用权等。三要根据学校的呼声和政策突破的难易程度,遵循先易后难的原则排列放权事项的先后顺序,即便要编制 “权力清单”,也可将清单分为 “一期清单” “二期清单” “三期清单” 等。例如,从欧盟的经验并结合我国的实际来看, 教学事项的管理权是首先可以进入政府放权 “一期清单” 的。

三是程度。在放权内容之外,放权程度是放权尺度的另一个重要维度。在政府放权程度上, 应把握两个 “不必一刀切”。一是在不同的管理事项上,放权程度不必一刀切。一般来说,给予学校教学业务自主管理的程度应更高于人事和经费管理方面的自主权,因为在人事和经费管理方面往往还存在比较刚性的大政策,所涉及的行政部门也非教育局一家。二是在同一事项上,放权程度同样不必一刀切。应当承认,学校之间在行使自主权和担当管理责任上存在着这样那样的差别, 在同一事项上对不同的学校应可以有不同的放权程度,即 “办学绩效高的学校可以获得较高程度的自主权,办学绩效低的学校只能得到较低程度的自主权”,此所谓 “绩效换自主”[7]。这就要求编制放权清单时,每一事项的放权程度应该分等分级,并需要说明学校获得不同放权等级分别需要具备什么样的前提条件。

( 二) 关于机制设计

放权尺度的厘定虽然重要,但尺度毕竟只是静态的规定。静态的规定如果没有科学的运行机制作保障,将很难付诸纷繁复杂的教育管理实践, 因为 “世上几乎不存在有利无弊的教改举措。一项教改举措的推出,在解决原有问题的同时还常常会带出非预期的新问题”[8]。而随着新问题的不断出现,很可能导致原来的放权尺度被不断设置新的限制条件直至有名无实。因而,在放权尺度确定后,运行机制的科学设计就成为放权能否取得预期成效的又一个关键前提。基于前述实证调研的结果,机制设计似应对“激励相容” “柔性放权” 和 “滥权约束” 予以特别的关注。

一是激励相容。如果扩大学校办学自主权以“促进区域内义务教育学校均衡发展,促进学校形成办学特色和满足学生个性发展的需求” 为终极追求,从理论上说政校双方对此是一致认同的。但就实践中具体情境下的具体管理事项而言,政校双方的工作利益却又不一定完全一致。一位政府官员在访谈中所表达的 “不放没事,放了有事还要追责政府” 的担忧,恰恰反映了政校双方在工作利益上的一种冲突: 政府求稳,学校求变。而且这很可能并非政校之间唯一的利益冲突,在实践中还可能存在更多的工作利益冲突。如果我们大胆承认此类冲突的存在,那么在放权机制的设计中就不妨借鉴机制设计理论中 “激励相容” 的原理,在有关政校权责分享的问题上,尽可能避免作出零和式的制度安排,否则对于主事的政府官员来说,办学自主权改革还只是一种外在的要求,未必能转化为他们的内在动力。

二是柔性放权。如前所述,当前校长们对自主权呼声最高的三个事项是教师招聘和解聘权、员工报酬分配权、干部选用权,这些似乎是首先应考虑放权的事项。然而也正是这三个事项,涉及教育局、编制办、人社局、财政局、组织部等诸多部门的职能 ( 其中,组织部已超出政府机构范围) ,受各条线大政策的约束限制也最多,突破的难度较大。在这样的情况下,“柔性放权” 就是一种可选的策略。例如,在教师招聘上,有的区 ( 县) 在维持教育局统招的前提下,在制订相关规则和程序中,有意增加了学校的参与度和话语权, 就是一种 “柔性放权” 的体现。

三是滥权约束。“学校是一个专业性强、涉及面广的开放性组织,……其中,教师的专业权力、以家长为主体的社会权力、学生自主管理的权力, 以及以专家学者为代表的学术权力都是权力的重要组成部分。”[9]正如有的政府官员在访谈中所担忧的那样,如果政府放权而没有滥权约束,放权未必能真正给学校带来办学的活力。为防止政府下放的权力被学校行政不正确地使用,政府就应在重申学校党组织保证监督作用和教职工代表大会民主管理与监督作用的同时,应有约束滥权的专门制度安排,包括事前的规则约定、事中的监管渠道畅通和事后的反馈与评估等。

[参 考 文 献]

[1]European Commission. Key data on education in Europe 2009 [R]. Luxembourg: Publications Office of the Euro- pean Union,2009.

[2]刘莉. 中小学校办学自主权: 形势进展、核心内涵与对策建议[J]. 上海教育科研,2017( 12) : 56 - 60.

[3]European Commission. School autonomy in Europe: policies and measures [R]. Luxembourg: Publications Office of the European Union,2007.

[4]本刊评论员. 教育亟需一份“权力清单”[J]. 人民教育,2014( 7) : 1.

[5]王鹏飞. 潍坊的校长权力真大[J]. 当代教育家,2016 ( 12) : 22 - 23.

[6]潍坊市教育局印发管办评分离改革指导纲要,26 项内容明确改革目标方向[EB / OL]. ( 2016 - 03 - 08) [2018 - 06 - 13]. http: / / www. cyyz. org / html /153 - 6 /6337. htm.

[7]冯大鸣. 西方六国政府学校关系变革[M]. 上海: 上海教育出版社,2011: 174.

[8]冯大鸣. 港台两地教育改革的主标落空及个中教益[J].湖南师范大学教育科学学报,2017( 5) : 11 - 16.

[9]鲍传友. 提升学校治理能力需要进一步完善学校内部治理结构[J]. 教育发展研究,2017( 20) : 1.